Школьные дисциплины

В школе преподавали: русский язык, чистописание, литературу, арифметику, алгебру, геометрию, тригонометрию, историю, географию, неживую природу, ботанику, зоологию, анатомию, физику, химию, английский язык (в некоторых классах вместо английского — немецкий язык), латынь (начиная с 8 класса), конституцию СССР, логику, психологию, астрономию, физкультуру, рисование, черчение, пение, военное дело.

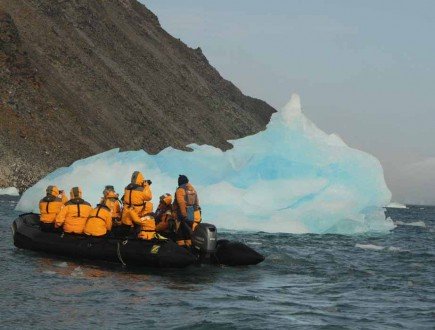

Начиная с 4-го класса, после окончания учебных занятий устраивались экзамены. Обязательными были экзамены по так называемым основным предметам — русскому языку, литературе и математике, к ним добавлялись экзамены по другим предметам. Например, в 7-м классе сдавался экзамен по конституции СССР — обычно называемой Сталинской конституцией. Жизнь показала, что русский язык, литература и математика не зря назывались основными. Я не представляю, как бы я смог жить и работать, не получив в школе знаний по этим предметам. Но и такой «неосновной» предмет, как физкультура, сыграл в моей жизни очень важную роль. Физическая закалка, сила и ловкость, приобретённые на уроках физкультуры и в спортивной школе в результате физических упражнений, которые стали жизненной необходимостью, очень пригодились в моей полевой работе геолога в самых разных климатических условиях — от холодного Заполярья до знойной африканской пустыни. А в школьные годы занятия гимнастикой, можно сказать, спасли мне жизнь. Однажды, когда я перебегал дорогу на пересечении Кирочной и улицы Восстания, меня сбил легковой автомобиль. Я автоматически сгруппировался и мягко приземлился на трамвайный путь, как будто спрыгнул с перекладины. Обычно люди, сбитые автомобилем, ударяются головой о землю и нередко погибают. Занятия гимнастикой выработали умение правильно падать, без серьёзных последствий. После удачного приземления я бросился бежать, чтобы не попало от водителя, который сразу затормозил и выскочил из машины. Наверное, он с удивлением смотрел, как быстро убегает «жертва» дорожного происшествия…

Общее количество экзаменов было не менее четырёх. Для учеников, не сдавших экзамен, устраивалась осенняя переэкзаменовка. Осенью сдавали экзамены и не допущенные к ним весной по причине неудовлетворительной успеваемости. Если же на момент экзаменов ученик заболевал, то его освобождали от экзаменов, а не переносили их на осень, поэтому самой большой мечтой среднего ученика было заболеть незадолго до начала экзаменов. Например, я попал в больницу по поводу аппендицита весной 1953-го года, и меня освободили от экзаменов за 9-й класс. Ребята мне завидовали, да и я был доволен, хотя на следующий день после операции под общим наркозом чувствовал себя неважно.

Ученики относились с прохладцей к предметам, не входившим в экзаменационный перечень или в аттестат зрелости. Не был исключением и я. Например, на уроке психологии я развлекался тем, что рисовал карикатурные портреты товарищей и учителя — высокого полного мужчины с лысиной и в очках. Однажды он увидел мой рисунок, но вместо того, чтобы отругать меня, заулыбался и попросил подарить ему своё изображение… Как-то он предложил мне выйти из класса и подождать немного в коридоре. Вскоре он пригласил войти и сказал: «Игорь, мы здесь спрятали кое-что, найдите!» Я на мгновение задумался, а потом спросил: «А что вы спрятали?» Учитель был очень доволен и объяснил ребятам: «Это вопрос мыслящего человека, в других классах ученики сразу бросались к партам, заглядывали в них, и только ничего не найдя, растерянно спрашивали, что же спрятано?» Тогда я не придал значения проведённому эксперименту и вспомнил о нём спустя много лет в 1990-е годы, когда тысячи людей оказывались обманутыми мошенниками в очень схожей ситуации.

Например, давалось объявление о высокооплачиваемой работе, указывался контактный телефон. Вы звоните по указанному телефону, и вам предлагается прийти на первую беседу с менеджером по кадрам в какое-нибудь респектабельное заведение типа отеля «Европа». В холле гостиницы вас встречают строго одетые мужчина и (или) женщина, предлагают присесть в каком-нибудь уютном уголке холла и просят подробно рассказать о себе. Они внимательно слушают, задают вопросы и затем говорят, что вы подходите для работы в их фирме, и они будут рекомендовать вас руководству для собеседования. Затем вам называют умопомрачительную сумму вашего будущего заработка и, между прочим, предлагают вам внести вступительный взнос, который по сравнению с будущими доходами выглядит совершенно ничтожным. Этот взнос нужен якобы для проверки вашей личности службой охраны. Вы соглашаетесь и платите взнос. После этого возможны варианты. Через некоторое время вам говорят, что вы не понравились руководству, с которым вы не встречались, или предлагают заведомо невыполнимую работу. И только после этого вы осознаёте: ни за что ни про что отдали весомую для вашего скудного бюджета сумму. И вы начинаете ругать себя за то, что не спросили в самом начале ни о характере работы, ни о названии фирмы, не навели нужных справок. Фантастическая сумма, обещанная вам, застила ваши глаза.

Меня тоже пытались облапошить подобным образом, но я не забыл школьный урок психологии.

В школе я пренебрежительно относился к астрономии, считая, что по ночам люди спят, а не рассматривают звёзды. Поэтому заучивать, где расположены те или иные звёзды, считал я, совершенно ни к чему. Но однажды, уже будучи геологом, холодной осенней ночью я плутал по гористой тундре. Надо мной мерцали звёзды, и я ругал себя последними словами за своё пренебрежение к астрономии. Я даже не смог отыскать на небе Полярную звезду, по которой можно было бы сориентироваться и найти дорогу домой. Я смотрел на небо, на блуждающие по нему изумрудные сполохи северного сияния, и вдруг из моей памяти выплыли стихи Николая Заболоцкого:

Дивная мистерия вселенной

Шла в театре северных светил,

Но огонь её проникновенный

До людей уже не доходил.

Вкруг людей посвистывала вьюга,

Заметая мёрзлые пеньки.

И на них, не глядя друг на друга,

Замерзая сели старики.

Стали кони, кончилась работа,

Смертные доделались дела…

Обняла их сладкая дремота,

В дальний край, рыдая, повела…

Я стряхнул охватившее меня оцепенение и начал карабкаться на крутую высоченную сопку. С её плоской вершины я увидел далёкие огни. К утру я пришёл к ним — это была база атомных подводных лодок.

Через много лет после той заполярной ночи мне пришлось работать в Северной Африке. Лагерь советских специалистов расположился в восточной части пустыни Сахара. По вечерам мы выходили из своих вагончиков и на открытом воздухе нам показывали старые советские фильмы. Когда фильм надоедал, я поднимал голову и смотрел на потрясающее звёздное небо. Звёзды падали так часто, что я не успевал загадывать желания (потом я узнал, что это не звёзды, а осколки метеоритов). Вокруг Луны появлялись какие-то круги. Млечный путь напоминал широкую белую реку. Двигались непонятные объекты. Что- то вспыхивало и гасло. Такой величественной картины я никогда не видел и давал себе слово, по возвращении домой, основательно заняться астрономией…

И на других уроках по «неосновным» предметам я, как и многие учащиеся, слушал невнимательно или совсем не слушал объяснения учителя. Но вот с латынью вышла накладка. Экзамена по латыни не было, и говорили, что она не входит в аттестат зрелости. Но незадолго до выпускных экзаменов объявили, что отметка по латыни будет занесена в аттестат. В результате многие, в том числе и я, получили в аттестат тройку.

Дисциплина на «неосновных» уроках была, мягко говоря, неважная. Хуже всего вели себя ученики на уроке пения. Учитель пения с большими усилиями сгонял всех в кучу, чтобы создать подобие хора. Пели вразнобой, искажали свои голоса — кто пищал, кто басил. Правда, и песни нам не нравились, например, учитель заставлял петь «О Сталине мудром, родном и любимом…». Но всё-таки главная причина низкой дисциплины заключалась не в названии предмета. Оценка по физкультуре не шла в аттестат, а какая дисциплина была на уроке, как беспрекословно исполняли всё, что говорил Константин Дмитриевич Смирнов!

Когда я учился в Горном институте, студент Лёва Замский рассказывал, что в их школе на Разъезжей самой строгой была учительница пения, перед ней трепетали все ученики, и когда надо было петь, под её взглядом многие теряли голос. Лёва показывал на голову и говорил, что у него до сих пор сохранилась шишка, которую набила ему учительница, ударив пальцем с перстнем. Случайно выяснилось, что это была Раиса — жена моего репрессированного дяди Даниила, проживавшая в нашей квартире в соседней комнате. Мы с братом хором пели под её дверью: «До-ре-ми-фа-соль-ля-си, ты, Раиса, не форси…»

На уроке рисования не было гробовой тишины. Ребята разговаривали, бродили по классу, обменивались карандашами, красками. Но, наверное, на рисовании по-иному и невозможно, и, вообще-то, строгая учительница Таисия Николаевна Кутепова не придавала значения соблюдению тишины, а обращала внимание исключительно на рисунки ребят.

Однажды я забыл дома цветные карандаши и стал ходить по классу в поисках хотя бы одного карандашика. Кто-то дал мне синий, и я нарисовал им рисунок на заданную тему «Ранняя весна». Учительница пришла в восторг от моего произведения. Она показала рисунок ребятам и похвалила меня за идею изобразить весну с помощью одного синего карандаша. Тут же она пригласила меня в художественную вечернюю школу на Таврической улице, но я не пошёл, поскольку считал, что у меня нет серьёзных способностей, хотя рисовать очень любил. В дальнейшем, в моей работе геолога умение сносно рисовать очень пригодилось.

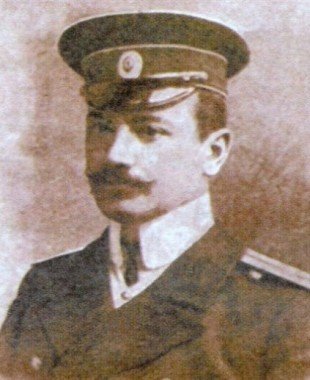

Пригодились и уроки военного дела. Военрук Николай Семёнович Борисов обучал нас хождению в строю, ружейным приёмам, стрельбе из малокалиберной винтовки в тире, который располагался в подвале школы. Объяснял устройство боевого оружия. Рассказывал об армейской жизни. Когда я, будучи студентом, попал на военные сборы, я чувствовал себя в войсковой части как рыба в воде. А умение стрелять оказалось очень полезным в изыскательской экспедиции, где из-за недостатка продуктов приходилось охотиться. Но сказать по правде, стрелял я не только по зайцам и куропаткам. Немало расстреляно было пустых бутылок и консервных банок.

А вот на уроках ботаники никаких нужных для жизни знаний мы не получали. Под гаденькие смешки учеников учительница рассказывала о пестиках и тычинках, ещё о какой-то ерунде, но оказалось, что в жизни пестики и тычинки не нужны. А потребовалось умение различать деревья разных пород, находить лекарственные травы, отличать ядовитые грибы и многое другое. Когда-то Иван Алексеевич Бунин корил русских писателей за то, что они не в состоянии отличить львиный зев от полевого василька. Наверное, им в школе тоже рассказывали только о пестиках и тычинках.

Учителя ботаники не обращали наше внимание и на красоту окружающего мира — на то, как «роняет лес багряный свой убор» или как «в саду горит костёр рябины красной» и т.п.

В результате мы относились к природе только потребительски. Например, деревья воспринимались как дрова, а луговое разнотравье — место, где можно поваляться, поиграть в футбол и пр. Если в читаемых книгах попадалось описание природы, то мы его пропускали.

На уроках зоологии мы были вынуждены смотреть на издевательства над бедными лягушками, слушать какую-то чепуху, вместо того чтобы узнавать о жизни и повадках животных, различать голоса птиц, с трепетом и любовью относиться ко всему живому.

Нас не приучали к мысли, что мы все — и люди, и растения, и животные — единое целое на Земле, и мы друг без друга не выживем. И потому большинство жителей большого города не в силах распознать «голос яркий соловья» и других певчих птиц, и кроме карканья ворон ничего не слышат вокруг, а, выезжая на природу, мусорят, поджигают, травят, взрывают, стреляют, уничтожают… Многим представляется, что они имеют право дотла всё истребить, употребить, съесть. А потом окажется — ничего не осталось на Земле.

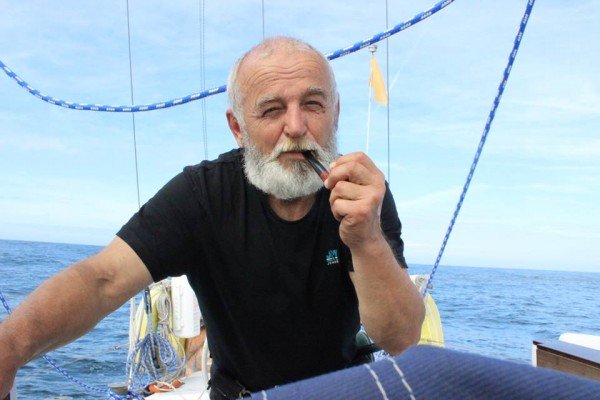

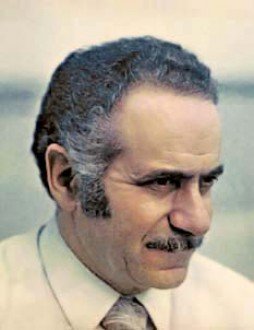

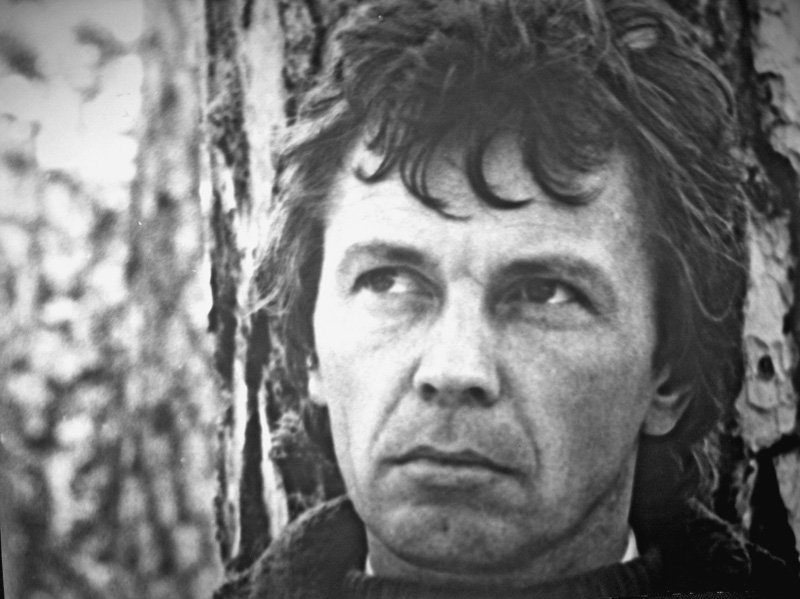

Автор: Архангельский Игорь Всеволодович | слов 1724Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.