Немцы в Санкт-Петербурге

По истовом и тихом царстве духа

во мне тоска забытая зажглась,

трепещет песнь, неясная для слуха,

как по струнам эоловым струясь,

и плачу я, и ужасаюсь глухо,

в суровом сердце нежность разлилась;

всё настоящее вдали пропало,

а прошлое действительностью стало.

Иоганн Вольфганг Гёте

(Перевод Владимира Набокова)

Никто не считал, сколько петербуржских немцев пострадало, начиная с 1914 года. Сколько их изгнали из родного города, сколько расстреляли и замучили в сталинских лагерях. Вместо благодарности за все добрые дела, которые они сделали для города…

Санкт-Петербург с первых дней существования был многонациональным городом. Здесь, кроме русских, жили немцы, финны, шведы, голландцы, англичане, французы, греки, латыши, эстонцы, татары, армяне, грузины. Были представители и других народов. Дорогу в Россию иноземцам открыла политика Петра I. В своём указе 1702 года он обещал иноземцам высокое жалованье, почёт, уважение, религиозную терпимость. В городе действовало множество храмов, отражающих религиозную принадлежность его жителей. Все нации и религии мирно сосуществовали. В Санкт-Петербурге никогда не было глубокой вражды и столкновений на религиозной и национальной почве. Санкт-Петербург называли городом веротерпимости. Тем не менее, неприязнь к инородцам у части населения все же существовала (существует она и сегодня), но эта неприязнь не переходила в насилие, за исключением редких случаев…

Среди нерусского населения в городе вплоть до 1914 года всегда преобладали немцы. Так, по полицейской ведомости 1818 года в городе числилось 23 600 немцев. В 1869 году из 667 207 жителей Санкт- Петербурга немецкий язык своим родным считали 46 498 человек.

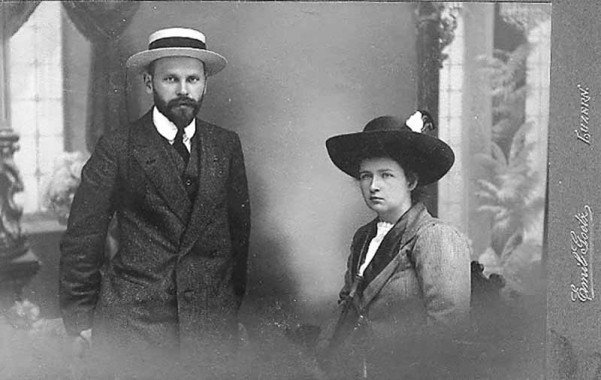

Немецкая колония была не только самой многочисленной, но и наиболее активной. В жизни столицы она играла особую роль. Многие члены императорской семьи были родом из Германии. Немецкие принцессы, выходя замуж за русских императоров и великих князей, приглашали в Санкт-Петербург свою многочисленную родню. Приехавшие родственники в свою очередь приглашали других. Приезжали немцы и по собственному почину, поскольку в России для энергичных и предприимчивых людей представлялось широкое поле деятельности. Немцы приезжали не только из Германии, но также из Швейцарии, Австрии и других стран. Через определённое время, хорошо заработав или разорившись дотла, часть немцев возвращалась на родину, но многие оставались и прилежно трудились на благо столицы России. Нередко они женились на русских и у них рождались дети — полунемцы, полурусские.

Надо сказать, что в восемнадцатом веке покинуть Санкт-Петербург было гораздо труднее, чем приехать. Некоторые иностранцы, стремящиеся уехать, вынуждены были остаться, поскольку иногда препоны, стоящие на их пути, оказывались непреодолимыми. Например, для выезда требовалось получить путевой паспорт. Получение его из-за бюрократических проволочек растягивалось на длительный период. К отъезжающим предъявлялись порой немыслимые требования. Иногда необходимо было ходить по городу и объявлять о своём отъезде под барабанный бой, с тем, чтобы имеющие претензии к отъезжающему могли их предъявить. В то время взаимных претензий было очень много из-за непонимания друг друга людьми разных национальностей. В Санкт-Петербурге наблюдалось настоящее вавилонское смешение языков. Но постепенно люди стали понимать друг друга. Знание нескольких языков становилось обыденным явлением. Среди иностранных языков наиболее распространённым был немецкий. Но при этом возникало много смешных ситуаций. Например, французы, говорящие на немецком языке, овечку называли «мадемуазель овца»…

Немцы селились вместе в разных районах города, и там возникали немецкие слободы: на Васильевском острове, на Выборгской стороне, на Литейной стороне. Существовала немецкая слобода и около Дворцовой площади, и нынешняя Миллионная улица называлась тогда Немецкой. Особенно много селилось немцев на Васильевском острове, где Пётр I собирался создать центр Санкт-Петербурга. В восемнадцатом веке немцы составляли треть населения Васильевского острова. В начале двадцатого столетия каждый пятый василеостровец был немцем.

Все немцы имели нужные для столицы России профессии. Прежде всего, это были ученые. В восемнадцатом веке из 111 действительных членов Академии наук 67 были немцами. Первым президентом Академии наук был также немец — P.JL Блюментрост. Много было немцев врачей, учителей, священников, военных. Долгое время в России слова «немец» и «врач» были синонимами. Треть русского генералитета времён войны 1812 года носила немецкие фамилии. Среди немцев были также строители, предприниматели, коммерсанты, банкиры. Хорошо известны немцы-ремесленники: специалисты по литейному и оружейному производству, булочники, садовники, портные, колбасники, часовые мастера, парикмахеры и др. А.С. Пушкин писал в романе «Евгений Онегин»:

И хлебник, немец аккуратный

В бумажном колпаке, не раз

Уж отворял свой васисдас.

Кстати, два лучших друга А. С. Пушкина по Царскосельскому лицею были по происхождению немцами — барон Антон Дельвиг и Вильгельм Кюхельбекер, писавший романтические стихи о Германии в подражание И.Ф. Шиллеру.

Немало немцев представляло мир искусства. Например, в разные годы в Санкт-Петербурге жили и работали около 300 зодчих и скульпторов немцев. Имелись среди немцев художники, писатели, артисты. Почти 100 лет в Санкт-Петербурге существовал Немецкий театр. Первоначально он занимал здание на Дворцовой площади на месте нынешней арки Главного штаба. Затем он давал представления в Малом театре (на месте Александринского), а потом в Михайловском театре попеременно с французской труппой.

Многие петербургские немцы широко прославились своими делами. Например, академик Г.Ф. Миллер внёс огромный вклад в развитие русской науки.

На протяжении 56 лет с Санкт-Петербургом была связана научная жизнь гениального математика Леонарда Эйлера. Его творчество поражает исключительной продуктивностью. Он оставил более 800 трудов, причём многие из них — большие книги в двух-трёх томах. Посмертно его неизданные произведения печатали ещё около 80 лет. А ведь последние 17 лет жизни он практически ничего не видел.

Граф Б.К. Миних «одел камнем» важнейшие сооружения: Петропавловскую крепость и Кронштадт, построил Ладожский канал, дорогу Санкт-Петербург—Москва и др. Он был не только талантливый строитель, но также искусный политик, военачальник. Он поднимался на вершины государственной иерархии и падал в пропасть. При Елизавете Петровне Миниха поставили на лобное место и зачитали смертный приговор, после чего помиловали и отправили в ссылку, где он пробыл 20 лет. Его имя с уважением упоминает А.С. Пушкин в «Моей родословной»:

Мой дед, когда мятеж поднялся

Средь петербургского двора,

Как Миних, верен оставался

Паденью третьего Петра.

Прославил Россию знаменитый мореплаватель адмирал И.Ф. Крузенштерн. Он руководил первым русским кругосветным плаванием 1803—1806 годов, во время которого было сделано много географических открытий. Имя Крузенштерна присвоено ряду географических объектов, например, проливу между Японией и азиатским материком. В Санкт-Петербурге напротив Морского Кадетского корпуса в 1873 году был установлен памятник Крузенштерну, а сам он приравнен к национальным героям России.

Не менее знаменит другой мореплаватель — Ф.П. Литке. Он совершал кругосветные путешествия, участвовал в морских сражениях, изучал моря и побережья в труднодоступных районах. В своих морских экспедициях он исследовал и грунты морского дна, что было новым для того времени делом. Его можно считать одним из первых в мире морским геологом. Вместе со своими единомышленниками основал Русское географическое общество. Восемнадцать лет возглавлял Российскую Академию наук. Его имя увековечено во многих географических названиях.

Нельзя не вспомнить К.К. Грота — создателя русских школ для слепых. Памятник Гроту со слепой девочкой на постаменте, исполненный в Париже учениками скульптора М.М. Антокольского по его эскизу и модели, установлен в 1906 году перед школой для слепых детей. Бронзовый бюст Грота на колонне из красного полированного гранита и слепая девочка, водящая пальчиками по раскрытой книге для слепых, производят сильное впечатление. В настоящее время памятник установлен на пр. Шаумяна, у дома № 44. В честь Грота названа улица на Аптекарском острове. Она проходит от Песочной набережной до улицы Профессора Попова.

Нет петербуржца, который не знал бы скульптурных групп «Укротителя коней» на Аничковом мосту (две из этих групп были повторены и установлены в Берлине и Неаполе), памятника И.А. Крылову в Летнем саду, с которым петербуржцы знакомятся еще в детские годы, конного памятника Николаю I на Исаакиевской площади. Автор этих замечательных работ — К.П. Клодт фон Юргенсбург.

Список славных имён петербургских немцев очень длинный. В него входят также выдающийся живописец Карл Брюллов, его старший брат архитектор Александр Брюллов (автор проектов: лютеранской церкви Святого Петра на Невском проспекте, здания штаба гвардейского корпуса на Дворцовой площади, Пулковской обсерватории, Михайловского театра), архитектор К.А. Тон (автор проекта храма Христа-Спасителя в Москве и других работ), врачи Д.О. Отг, К.А. Раухфус, Э.Ф. Шнерк, знаменитый фотограф К.К. Булла и многие другие. О некоторых из них, — учившихся в Анненшуле, — будет рассказано ниже…

После издания Екатериной II в 1762 году манифеста о колонистах, согласно которому им представлялись существенные льготы, в окрестностях Петербурга поселились выходцы из Средней Германии — Бранденбурга, Виртемберга и пр., занимавшиеся огородничеством и молочным хозяйством (огородничеством немцы занимались не только за городом, но и в пределах столицы, например, на Васильевском острове). На правом берегу Невы, в 13 верстах от города немцы основали Ново-Саратовскую колонию, на 13 версте Выборгского шоссе — Ново-Парголовскую колонию, к северу от Петербурга — деревню Гражданка. Были созданы также Среднерогатская, Ижорская, Ямбургская, Стрельнинская, Петергофская и другие колонии.

Особо следует сказать о Кронштадтской колонии (сокращённо Кронколония, это название сохранилось на современной географической карге). В Кронколонии, расположенной на берегу Финского залива западнее Ораниенбаума, жили немцы — строители Кронштадта. На остров Котлин они ездили на лодках. И сейчас в Кронколонии живут потомки тех немцев.

В Санкт-Петербурге немцы строили храмы, дворцы (например, автор проекта Нового Эрмитажа — немецкий архитектор Лео Кленце), школы, больницы, приюты, богадельни, жилые дома. Создавали предприятия: пищевые, текстильные, металлообрабатывающие и др. Иными словами, немцы во многом способствовали формированию облика Санкт-Петербурга — как его историко-культурной части, так и промышленной.

Немцы содержали гостиницы, магазины, аптеки, булочные, кондитерские, всевозможные мастерские. Прекрасное знание своего дела, трудолюбие, добропорядочность немцев были очень важны для нарождавшейся русской цивилизации. Однако определённая часть населения не желала никакой цивилизации, а к положительным качествам немцев относилась насмешливо и даже издевательски.

Подобные настроения передал Н.В. Гоголь в повести «Невский проспект», где он с едкой насмешкой описывает мастеровых немцев, их любовь к порядку, аккуратность и бережливость. Насмешливо-издевательское отношение к немецкой порядочности и аккуратности сохранилось на многие годы. Я даже на себе в определенной степени испытал это отношение в изыскательской экспедиции, в которой работал вскоре после окончания Ленинградского горного института. Как-то, готовясь ко сну, я аккуратно складывал свою одежду, как меня приучили ещё в детстве, и в это время один из моих старших коллег, кивая на меня, сказал с недовольством: «Ишь аккуратист, словно и не русский, а какой-нибудь немец!»… Лет через 15 я работал в другой организации, и у нас начальником одной из изыскательских партий был Боря Щербиков — исключительно порядочный человек, к тому же очень вежливый, аккуратный. В партии у него был идеальный порядок. Подотчётные ему материальные ценности надёжно сохранялись, а не терялись, не разворовывались и не пропивались, как в других партиях. Бухгалтеры души в нём не чаяли — вся финансовая документация Щербикова была безупречной. Окружающие относились к нему с уважением, но при этом посмеивались над его порядочностью и аккуратностью и объясняли его «чудачества» тем, что Боря, вероятно, по происхождению немец, тем более, что внешне он вполне сошёл бы за германца…

В той же организации работал другой «немец» — начальник отдела Борис Иванович Лебедев. Он выделялся среди сотрудников своим внешним видом и поведением. Всегда очень аккуратный, подтянутый, в обращении вежливый, предупредительный. К нему за консультациями часто приходили коллеги из других организаций. И хотя с той поры прошло более двадцати лет, они до сих пор вспоминают его вежливость, внимательное отношение к собеседнику, пунктуальность. Вместе с тем Борис Иванович был весьма эмоциональным человеком. Он не сдерживал своего возмущения, если сталкивался с недобросовестностью, халатностью в работе. К сожалению, такие люди, как Щербиков и Лебедев, встречаются всё реже и реже. Кстати, Борис Иванович Лебедев свой аттестат зрелости получал в 203-й школе имени А.С. Грибоедова, о которой пойдёт речь ниже…

Просвещённые петербуржцы всегда с большим уважением относились к немцам-труженикам и перенимали их положительные качества. Поэтому в психологическом портрете истинного петербуржца прослеживаются типичные немецкие черты: вежливость, сдержанность, аккуратность, пунктуальность, дисциплинированность. Это не значит, что петербуржец является копией немца. В нём видимы и истинно славянские черты: открытость, радушие, доброта. В петербуржце соединились немецкая рациональность и славянская эмоциональность, что и отличает петербуржца от жителей других городов России.

Характерные черты петербуржцев, заимствованные от немцев, передались и следующим поколениям, жившим уже при советской власти в Ленинграде.

Старожилы города помнят, например, чистоту на улицах города, очереди на автобусных остановках — никогда ленинградцы не ломились толпой в подошедший автобус, отталкивая друг друга, а входили в автобус один за другим, в порядке очереди (приезжающих из других городов Советского Союза это всегда поражало). В трамваи люди входили через заднюю дверь, а выходили через переднюю. Только инвалиды, старики и женщины с детьми входили через переднюю дверь. И этот порядок неуклонно соблюдался. Нарушители подвергались всеобщему осуждению.

Если в общественном месте раздавалась нецензурная брань, то окружающие реагировали очень остро, даже болезненно: возмущались, увещевали сквернослова, вызывали милицию (сегодня нецензурная речь не вызывает гнева — настолько к ней привыкли).

Потребление алкоголя на душу населения в Ленинграде всегда было меньше, чем в других городах. Например, в довоенный период в Москве выпивали водки в 10 раз больше, чем в Ленинграде. Сегодня эти города сравнялись по объёму выпиваемого спиртного, а возможно, Санкт-Петербург и превзошёл столицу.

Ленинградцев всегда узнавали в других городах страны — по свойственной только им манере обращения, по литературной речи. Дня многих жителей Советского Союза ленинградцы служили эталоном высокой культуры. Но постепенно характерные черты петербуржцев-ленинградцев куда-то улетучились. Произошло это примерно к началу — середине шестидесятых годов.

Так же, как и в других городах страны, жители стали мусорить на улицах, врываться в общественный транспорт, расталкивая сограждан.

Владельцы собак без угрызения совести принялись выгуливать своих животных на детских площадках, а хозяева автомобилей — ставить машины, мыть их и ремонтировать, сливая отработанное масло на газоны, на школьные стадионы.

Подъезды жилых домов и лифты превратились в места для отправлений естественных нужд.

Многие жители города и приезжие могут припомнить случаи, когда они не могли с улицы позвонить по телефону — все телефоны-автоматы были разломаны.

Возникла новая общественная язва — наркомания, поразившая молодежь.

В свою очередь жертвами наркоманов оказались старые, беспомощные люди, на которых наркоманы нападают с целью завладеть их нищенской пенсией и на обагренные кровью и слезами деньги купить себе дьявольское зелье.

В конце восьмидесятых годов в городе появились люди в отрепьях, живущие на чердаках и подвалах, добывающие себе пищу в мусорных баках.

И самый жуткий порок конца двадцатого века — вандализм на кладбищах: православных, лютеранских, еврейском. Погромы на кладбищах продолжаются и в двадцать первом веке. Подонки глумятся над всеми могилами без разбора, в том числе и над могилами детей. Я видел обезглавленную надгробную статую ребёнка. Рядом на земле валялась кудрявая мраморная головка со свежим сколом…

Но проявления бескультурья, хамства и просто дикости вовсе не означают, что в городе не осталось истинных петербуржцев. Они есть, но их мало.

Распад бытовой петербургской культуры своей неуклонностью напоминает радиоактивный распад, но в отличие от последнего, его, наверное, можно замедлить и остановить. Множество читающих людей в вагонах метро, иногда похожих на читальные залы, вселяет надежды на то, что ещё не всё потеряно…

Причин разложения бытовой культуры немало. Главные — это уничтожение петербургской интеллигенции и духовенства после октября 1917 года, массовые репрессии, гибель лучших людей во время Первой мировой, Гражданской и Второй мировой войн и за 900 дней блокады. Кроме того, недостаток рабочих рук в послевоенный период на многих промышленных предприятиях и стройках вызвал большой приток в город жителей других населённых пунктов.

Культурный уровень петербуржцев упал и в связи с невозможностью любоваться волнующей панорамой Невы и историческими памятниками Санкт-Петербурга, несущими на себе печать высочайшей культуры. Красивейший исторический центр, где царит дух великих людей прошлого, многие жители города не видят годами и постоянно созерцают унылые и однообразные постройки «спальных районов», что, как считают психологи, отрицательно действует на психику людей. Унылость и однообразие создают плоские крыши, голые стены, ровные фасады с одинаковыми окнами, большие поверхности, облицованные прямоугольными или квадратными плитками и т.п. Установлено, что дети, живущие в новых районах, отстают по уровню развития от своих сверстников из центра Санкт-Петербурга. Основной причиной такого феномена учёные называют убогую архитектуру окраин.

Большой урон понесла культура города из-за ликвидации немецкой общины, так много сделавшей для создания материального и духовного облика Санкт-Петербурга. Тысячи немцев вынуждены были уехать из Санкт-Петербурга — Петрограда ещё в 1914 году, когда разгорелись антинемецкие настроения с началом Первой мировой войны. Ура-патриоты громили немецкие магазины и мастерские, устраивали воинственные демонстрации у только что выстроенного здания Германского посольства на Исаакиевской площади (сейчас в этом здании размещается Дрезден-банк). Погромщики сбросили со здания посольства на землю огромных коней, которые, согласно одной из легенд, до сих пор покоятся на дне не то Невы, не то Мойки. Был создан комитет по борьбе с немецким «засильем». Были закрыты электрические заводы «Сименс и Шукарт». Газеты пестрели заголовками типа: «Паутина германского шпионажа», «Борьба с немецким засильем» и т.п. Немало горьких минут пришлось пережить русской императрице Александре Фёдоровне — последней немецкой принцессе на русском престоле. Ей приписывали множество неблаговидных поступков, вплоть до государственной измены. Смена названия города была одним из проявлений антигерманских настроений.

Крупный юрист и общественный деятель А.Ф. Кони писал: «Историческое имя, связанное с его основателем и заимствованное из Голландии, напоминающее «вечного работника на троне», заменено под влиянием какого-то патриотического каприза ничего не говорящим названием Петроград, общим с Елизаветградом, Павлоградом и другими подобными».

После революции отъезд немцев продолжался. Многие немцы были арестованы, высланы, расстреляны. В 1930-е годы наблюдался приток немцев-политэмигрантов из нацистской Германии, но впоследствии они также были репрессированы…

Некоторыми отраслями городского хозяйства традиционно занимались немцы. Например, немцы озеленяли город, устраивали сады и парки. Одним из первых петербургских садоводов был Гаспар Фохт из Ганновера. Памятником его трудов в Санкт-Петербурге стал, например, такой замечательный парк, как Аптекарский огород, основанный в 1714 году. Впоследствии он стал называться Императорским Ботаническим садом. Жившие в нём немцы-ботаники содержали сад в образцовом порядке и читали здесь лекции о лекарственных растениях для слушателей медицинских учебных заведений столицы. В 1843 году управляющий садом ботаник Фишер организовал школу садовых служащих. Значимость этой школы была такова, что её ученики освобождались от воинской повинности в мирное время… Последним немцем — руководителем садового дела в городе был Рудольф Катцер. Он создал сквер у Казанского собора, Сад 9-го января, сквер на Каменноостровском проспекте, сад у Смольного и другие шедевры садового искусства. Его арестовали в 1937 году. Одновременно были репрессированы старые мастера-немцы. Не стало профессионалов садового дела, — и вскоре из ленинградских садов и парков исчезли соловьи, а также десятки видов городских птиц. (В 1990-е годы должность главного специалиста Центрального парка культуры и отдыха на Елагином острове занял Андрей Рихардович Мете, — и в парке снова запели соловьи).

Предпоследняя депортация немцев проводилась летом и осенью 1941 года, когда к городу подходили другие немцы — захватчики. Окружив город, они методично обстреливали его, пытаясь уничтожить то, во что вложили свой труд и душу петербургские немцы. Срочно были сняты с Аничкова моста и закопаны в землю скульптурные группы «Укротителя коня» работы немецкого скульптора Клодта, чтобы сделанные на заводах Германии бомбы и снаряды не уничтожили их. Немецкие бомбы и снаряды рвались в Ленинграде, а в большом зале Ленинградской филармонии звучала вдохновенная музыка великого немца Людвига ван Бетховена. Его героические симфонии поддерживали мужество ленинградцев. Исполнял бессмертную музыку симфонический оркестр под управлением Карла Элиасберга.

Немногочисленные немцы, оставшиеся в Ленинграде, находились под постоянным наблюдением органов НКВД. Как только над домами появлялась сигнальная ракета, сразу хватали людей с немецкой фамилией, живущих в ближайших домах, и обвиняли их в диверсионной деятельности. А настоящие диверсанты просачивались в город довольно легко, поскольку сплошного оцепления города не существовало… Во второй раз за короткий исторический период питерские немцы стали жертвой столкновения двух стран, каждая из которых была для них родной.

В то же время ленинградские немцы вместе со всеми жителями города тушили зажигательные бомбы, работали на предприятиях, учили детей. И вместе с другими жителями умирали от голода и гибли под разрывами бомб и снарядов.

И вот, уже в блокадные дни, началась последняя депортация немцев. К концу войны немцев почти не осталось в Ленинграде. Немецкая община перестала существовать. Ещё раньше прекратили существование многочисленные немецкие храмы и школы. В их числе церковь Святой Анны и лютеранское училище Святой Анны при ней.

Автор: Архангельский Игорь Всеволодович | слов 3192Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.