Школьные вечера

Они были замечательны, прежде всего, тем, что на них приходили девочки, главным образом, из 189-й школы, и это создавало волнующую атмосферу. Вечер состоял из концерта художественной самодеятельности и танцев. Но разрешались не все известные танцы. В то время были запрещены такие западные танцы, как фокстрот, танго, румба, слоу-фокс.

Ещё существовал танец под названием «буги-вуги», которым молодёжные газеты клеймили загнивающий капитализм. Буги-вуги запрещались категорически. Но что это был за танец, никто не знал.

И джаз — музыка толстых (по определению Максима Горького), — тоже был запрещён.

Дозволялось танцевать вальс, вальс-бостон, молдаванеску, па-де-катр, чардаш, венгерку и другие бальные танцы. Эти танцы не пользовались большим успехом. Половина посетителей вечеров простаивала у стенок. Но иногда на вечерах к общей радости всё-таки прорывались танго или фокстрот. Тут уже все бросались танцевать. Народу в зале было много, и танцующие пары вольно или невольно прижимались друг к другу. Многие ради этого момента и приходили на вечер.

Танцевать фокстрот или танго мы учились дома у своих старших братьев и сестёр. У многих с довоенных времён сохранились пластинки с танцевальной музыкой: «Рио-рита», «Брызги шампанского», «Кукарача», «Оксфордский цирк», «Неудачное свидание», «Дождь идёт», «Твоя песня чарует», «Мистер Браун» и др. Были популярны старые пластинки с музыкой Цфасмана, песнями Утёсова, Строка, Шульженко, Погодина. На барахолке у Обводного канала продавались записанные на рентгеновской плёнке (на костях) запрещённые песни Петра Лещенко: «Татьяна», «Андрюша», «Чубчик», «Дымок от папиросы», «Студенточка», «Аникуша», «Моя Марусечка», под которые хорошо было танцевать танго или фокстрот. Но всё это была домашняя музыка. На школьных вечерах господствовала музыка бальных танцев, которым обучались в кружках. Вот как описывает Игорь Ефимов такие занятия в романе «Как одна плоть».

«…Тогда как раз шёл год усиленной борьбы со всем западным, борьбы, захлестнувшей, как водится, все сферы, прокатившейся волной бесчисленных переименований улиц, научных формул, ресторанных блюд, станков, цветов и прочего. Формулы и станки мало нас беспокоили, но запрещение и объявление как бы несуществующими всех западных танцев очень нас будоражило и возмущало. Однако что было делать? Не отказываться же напрочь от манящего мира школьных вечеров, от этой сказочной ярмарки быстрых знакомств и узаконенных объятий? И мы чуть ли не всем классом ходили в кружок других, правильных танцев, так называемых бальных. (Волна переименований каким-то образом обошла этот островок, и они так и назывались по-прежнему — па-зефир, мазурка, па-де-патинер.)

Обучала нас отставная балерина лет пятидесяти с гладкими капроновыми ногами и голосом простуженного полковника. Она очень старалась, но каждый раз делала одну непоправимую ошибку: вместо того чтобы соединить две шеренги — нас и девочек из школы напротив — по-военному, как-нибудь там по порядку номеров, она приказывала нам приглашать своих партнёрш, то есть кто кого хочет, оставляя нам мучительную свободу выбора, и сразу же обращала весь урок в стыд и кошмар.

Сначала никто не решался двинуться с места. Потом самые отчаянные и самые дисциплинированные (приказ!) выступали вперёд и шли в сторону девочек — первые развязно, вторые со скорбной миной выполняемого долга.

За ними трогалась основная масса, перекатывалась через зал, на ходу самоускоряясь по всем законам движения толпы, и, достигнув женской шеренги, превращалась в самую непристойную базарную давку с отталкиванием, с ссорами «кто первый», с выкриками «сам бери» — позор неописуемый. Наиболее робким доставались замухрыги в валенках и шерстяных рейтузах, торчащих из-под платья.

После этого пары выстраивались, аккомпаниатор ударял по клавишам, наш капроновый полковник, вытянув носок одной ножки, подскакивал на другой — мы дергались вслед за ней, дергали своих дам, натыкались друг на друга, падали. Дело явно не шло. Балерина выходила из себя, понося нашу бестолковость и носорожью грацию, и никак не могла взять в соображение, что у каждого сейчас перед глазами туман, сердце колотится, а в голове проносится только одно: «Он опять её пригласил… А тот — эту!.. А меня — опять нет… А тот. …А та…» — какие уж тут танцы».

Я тоже ходил на занятия в кружок бальных танцев в школу напротив. От занятий восторга не испытывал. Атмосфера там была не такой праздничной, как на школьных вечерах. На занятиях бальными танцами все девочки были одеты в одинаковую школьную форму: коричневые платья с черными передниками. В мужских школах единой формы одежды в то время не существовало. Мне не приходилось выбирать партнёрш, поскольку все девочки были порядочными дылдами, а под мой рост подходила только одна малявка, которую никто не пришашал, да и я не рвался. Я клал голову на рояль и делал вид, что сплю. Бедная малютка вынуждена была сама подходить ко мне и ждать, когда я соизволю обратить на неё внимание. Она танцевала очень хорошо, а у меня не было ни способностей, ни слуха, ни чувства ритма. Приятели посмеивались над моими занятиями. При этом к названию танцев добавляли букву «е». Однажды, когда мы выходили из здания после окончания занятий, к школе подошла компания хулиганистых ребят, возглавляемых Димой Гилливером, по прозвищу Гулливер. Некоторые танцоры получили под зад удары длинной ногой Гулливера. Наверное, таким образом Дима выразил своё презрение к занимающимся бальными танцами. Меня он не тронул, но это, наверное, была последняя капля, и я, не дождавшись конца учебного года, бросил занятия танцами, чем очень огорчил свою маму.

Зато я активно участвовал в художественной самодеятельности. Играл разные роли в пьесах. Например, выступал в роли Гаврика в постановке «Белеет парус одинокий» по книге В. Катаева. Правда, в нашем обиходе Гавриками называли мелких мошенников, хулиганистых ребят, а тут — герой постановки. Когда это имя произносилось со сцены, некоторые зрители в зале хихикали. Как оказалось, не только нам приходили в голову аналогии, связанные с этим именем. Писатель Бубённов написал Сталину письмо с жалобой на В. Катаева, который дал партийному руководителю имя Гаврик. (В романе «За власть Советов», в котором действующими лицами были выросшие персонажи из повести «Белеет парус одинокий», в том числе и Гаврик — секретарь райкома партии, руководитель партизанского подполья.) Бубённов писал, что Катаев не случайно дал такое имя партийному рукодителю, он прекрасно знает, кого называют Гавриками. Это был настоящий донос. Сталин поддержал Бубённова, и тот стал влиятельнейшей фигурой в советской литературе, а Катаев, говоря языком заключённых, оказался рядом с парашей…

Кроме выступлений в спектаклях, я читал стихи, пел в хоре, вернее подвывал, вёл концерты. Однажды, будучи конферансье, я с негодованием заговорил о преследовании негров в Америке. Зрители в зале с удивлением смотрели на меня. Но в это время музыкант — Толя Лукьянов (впоследствии известный джазист) — заиграл на рояле мелодию в ритме джаза, и все с пониманием заулыбались. Ребята поняли нашу хитрость. Учительница, отвечающая за идеологическое содержание выступлений художественной самодеятельности, удовлетворённо кивала головой. В тот момент, по её мнению, джазовая мелодия была уместна, она как бы подчёркивала тяжёлое положение негров в капиталистическом мире. А я чувствовал себя контрабандистом, удачно пронёсшим через границу запрещённый товар. Но чаще всего роль конферансье исполнял Женя Лычёв — подробнее о нём ниже. Женя пел куплеты на школьные темы, например:

Ничего не знаю,

И знать я не хочу,

Лишь одно я знаю,

Что двойку получу…

Сопровождались эти куплеты ритмичной джазовой музыкой. Так он пытался «протащить» джаз на школьные вечера.

На наши вечера иногда проникали чужие. Приходили они подвыпившими, вели себя нагло и порой в туалете развязывали драки. После окончания вечера выяснение отношений продолжалось на улице.

Девочки из 189-й школы сочинили целую поэму о нашей школе. В этой поэме школа выглядела не в лучшем свете. В ней была и такая строка: «После вечера — домой, а в 203-й — мордобой». Тем не менее, девочки с удовольствием ходили на наши вечера.

Не похожими на обычные танцульки были вечера встречи с выпускниками школы разных лет. На них приходили недавние фронтовики с боевыми наградами, курсанты военно-морских училищ с длинными палашами на боку, будущие лётчики, студенты Горного института и геологического факультета Университета в красивой форме с золотыми погонами, на которых у первых были буквы «ЛГИ», а у вторых «ЛГУ», курсанты мореходных училищ. Все они вызывали у нас восхищение. Выпускники держались солидно, мы чувствовали себя рядом с ними детсадовцами.

Вначале была торжественная часть — выступали наиболее заслуженные выпускники школы, а потом, после небольшого перерыва, во время которого можно было поговорить с бывшими учениками, начинались танцы под так называемый эстрадный оркестр. Во время танцев мы стояли у стен и смотрели на танцующие пары. На вечерах встречи чаще, нежели на обычных вечерах, исполняли танго и фокстрот.

Когда я поступил в Горный институт, то представлял, как приду на вечер встречи в новой форме с золотыми погонами. Но форму вдруг отменили, причём не только в Горном институте, но и в других учебных заведениях. Отобрали палаши у курсантов военно-морских училищ. И когда я в последующие годы приходил на вечера встречи в школу, то видел, что публика всё больше теряет свой праздничный, в какой-то степени экстравагантный вид, и превращается в одноликую, бесцветную массу. Изменилось и поведение выпускников. Всё чаще недавние выпускники приходили в школу навеселе, а то и сильно пьяными. Совместное обучение с девочками нисколько не облагородило их, а совсем наоборот. Слышалась ругань, возникали ссоры, переходящие в драки, и Константин Дмитриевич Смирнов своими сильными руками расталкивал буянов. Однажды дерущихся пытался примирить мой бывший одноклассник Витя Тевелев. Но дело кончилось тем, что драчуны объединились, и Вите самому пришлось отбиваться. В конце концов, мне эти зрелища надоели, и я перестал ходить на вечера встречи.

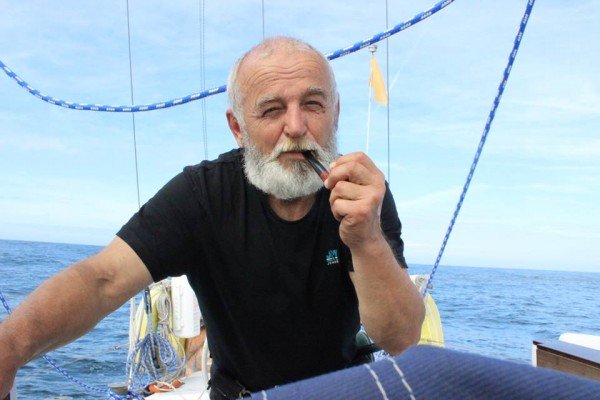

Автор: Архангельский Игорь Всеволодович | слов 1454Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.