Критика В.С. Бурцева

Вымыслы и смыслы – или что взволновало академика Российской АН

В.С Бурцева¹ при просмотре телефильма «Жизнь под грифом «Секретно»

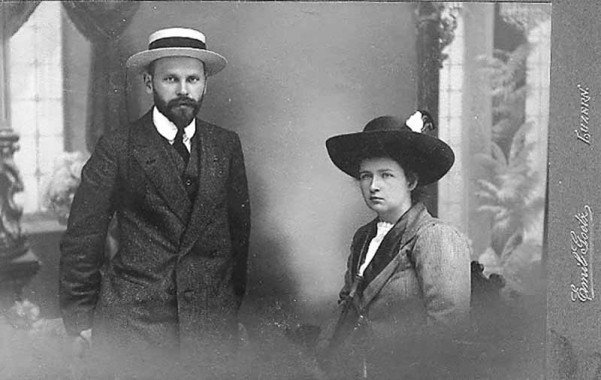

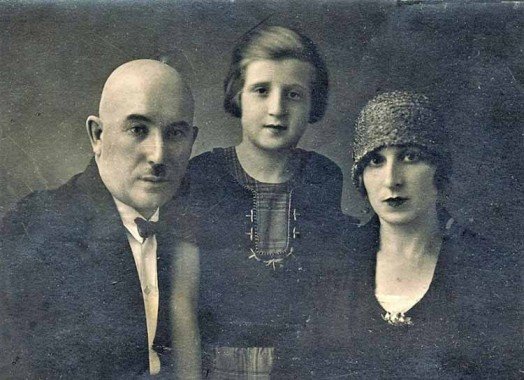

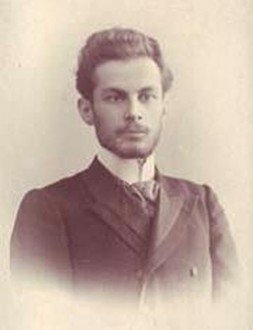

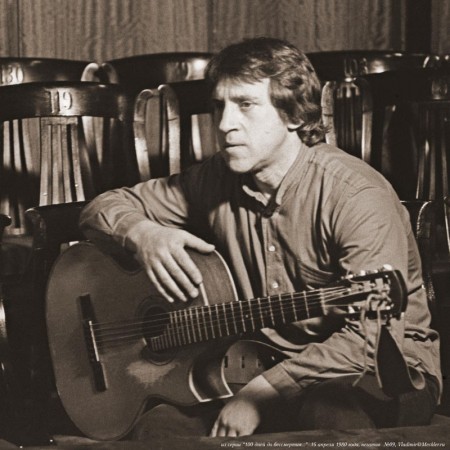

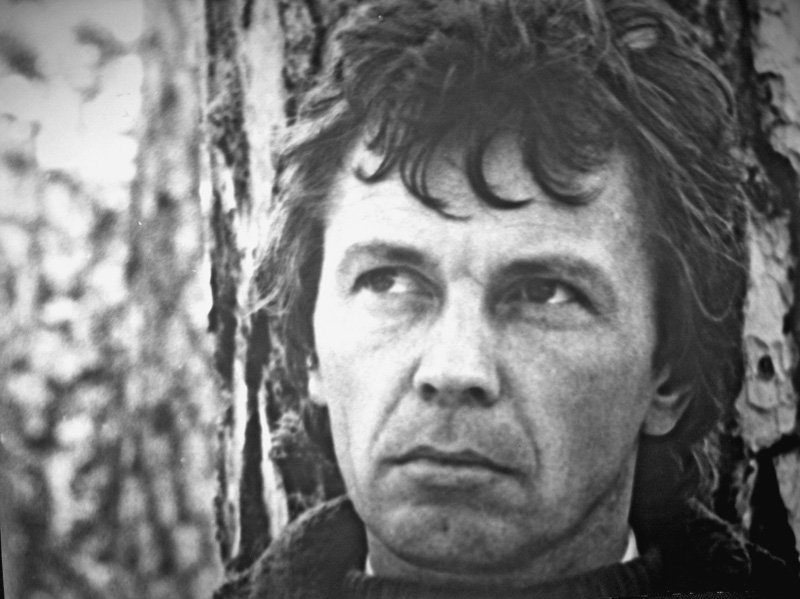

Перечитал книгу В.И. Хозикова «Секретные боги Кремля. Рождение техноимперии» – М.; Яуза, Эксмо, 2004. – 256 с., ил. [1], выпущенную в 2004 году. Вновь удивился и огорчился неожиданно поверхностной, несправедливой и в ряде мест, как мне кажется, просто ошибочной (мягко говоря) оценке истории и роли Филиппа Георгиевича Староса (1918-1979) и Иосифа Вениаминовича Берга (1917-1998), выраженной академиком Всеволодом Сергеевичем Бурцевым (1927-2005) в цитируемой его статье 2002 года «Об основателях микроэлектроники в Советском Союзе – ложных и истинных. Воспоминания очевидца». – https://www.electronics.ru/journal/article/1289.[2]

Причём оценка роли упомянутых специалистов была дана как в части становления отечественной микроэлектроники и создании управляющих ЭВМ нового поколения, так и в работе на советскую разведку.

Справедливости ради надо отметить, что В.И. Хозиков, впрямую не полемизируя с тогда ещё здравствующим уважаемым академиком, приводит основанные на документах факты, противоречащие мнению В.С. Бурцева².

Но сначала немного оправданий. Забегая вперёд, надо сказать, что покойный В.С. Бурцев выглядит в данном тексте плоховато. И, хотя говорят, что о мёртвых – либо хорошо, либо – ничего ….. кроме правды (добавляют некоторые), всё же отмечу, что оценка Ф.Г. Староса и И.В. Берга у В.С. Бурцева тоже была в определённом смысле полемикой с мнением и позицией уже умерших к тому времени людей.

Поэтому я хочу разобрать подробно мнение В.С. Бурцева. Тем более, что оно «гуляет» и по литературе, и по интернету независимо от книги В.И. Хозикова. Надо напомнить, что формально В.С. Бурцев в этой статье вступил в полемику с авторами фильма НТВ о Ф.Г. Старосе и И.В. Берге, где они неосторожно для трепетного московского патриотичного уха называли двух иностранцев основоположниками советской микроэлектроники и ЭВМ – Григорий Кричевский. «Жизнь под грифом «Секретно» [3]. А фактически его позиция – это отражение мнения той значительной части административно-технического руководства в СССР и РФ, ориентированного на элементную базу и приборную тематику для Министерства обороны.

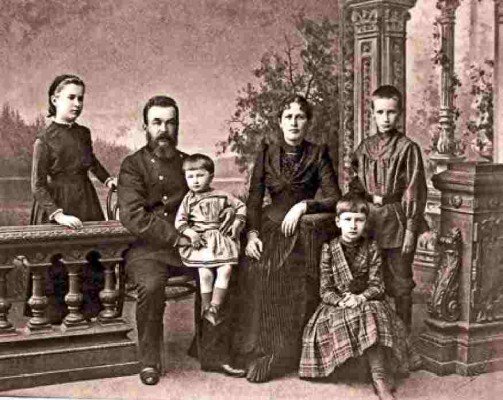

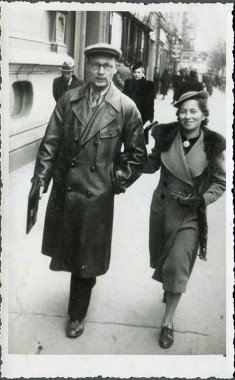

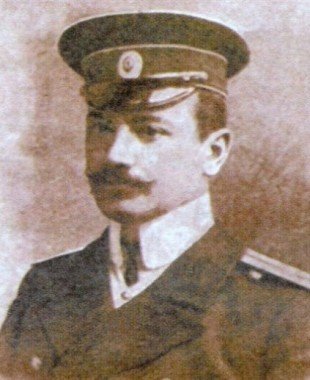

А эти два иностранца, будучи дипломированными инженерами (бакалаврами) в области радиоэлектроники³ и работая в ведущих фирмах США по этому профилю, в составе группы Юлиуса Розенберга почти всю войну передавали «не корысти ради, а идеи для» Советскому Союзу ценнейшую информацию в области военной радиоэлектроники.

Ускользнув «на флажке» от ФБР⁴, эти два иностранца (после нескольких лет работы в Праге ), начиная с 1956 года, руководили Специальной лабораторией №11 (СЛ-11) на предприятии Министерства авиационной промышленности в Ленинграде, затем созданным в 1959 году на её базе Специальным конструкторским бюро (СКБ-2) в составе абонементного ящика (а.я.) 233 Государственного комитета радиоэлектроники, далее с 1961 года самостоятельным предприятием а.я.155 в составе Государственного комитета электронной техники, преобразованного в 1964 году в Министерство электронной промышленности (МЭП). В 1966 году а.я.155 был переименован в Ленинградское конструкторское бюро (ЛКБ – почтовый ящик Г-4783), которым они руководили до середины 1973 года. То есть они работали только в нашей стране в области электроники и управляющих ЭВМ почти 15 лет – для тех времён и в данной области стаж более, чем почтенный. Главные направления работ – создание управляющих ЭВМ на основе принципов миниатюризации всех её элементов и создание элементной базы в обеспечение этих разработок. Совместное решение этих задач Ф.Г. Старос и объединил новым понятием «микроэлектроника».

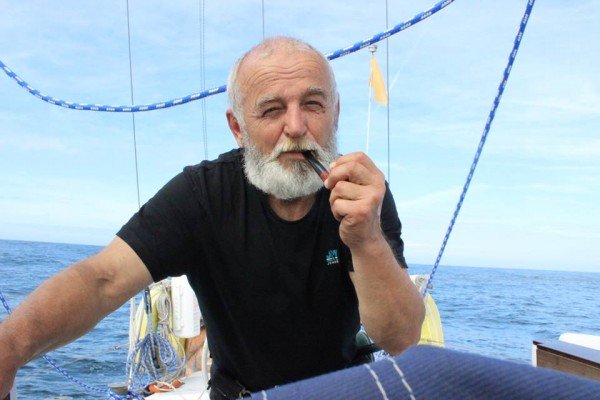

Я – не первый, кто пытается установить справедливость в этом вопросе. Мой непосредственный начальник (с 1965 года по 1989 год) и мой друг «до сейчас» Марк Петрович Гальперин написал эссе «ПРО и КОНТРА». И разместил на диске, прилагаемом к большинству экземпляров его книги «Прыжок кита» [4]. Привожу его без сокращений.

ПРО и КОНТРА

ПЕПЕЛ КЛААСА

СТУЧИТ В МОЁ СЕРЦЕ!

Это выражение застряло в моей душе, когда я ещё в пацанском возрасте прочитал «Легенду об Уленшпигеле» Шарля де Костера.

С этого выражения в качестве эпиграфа мы решили начать наш диск.

Этот диск является неотъемлемой частью книги Марка Гальперина «Прыжок кита», её расширением. Поэтому информация, собранная на диске, будет полностью понятна лишь тем людям, которые эту книгу уже прочитали, взяв её в библиотеке или у друзей. Ещё лучше, если эта книга есть в вашей домашней библиотеке, потому что многие материалы, вошедшие в диск, носят фрагментарный характер и привязаны к конкретным главам, а порой и страницам самой книги.

Впрочем, и это Дополнение не может создать полной истории жизни наших учителей Филиппа Георгиевича Староса и Иозефа Вениаминовича Берга, судеб их многочисленных научно-технических прорывных проектов, реализованных, порой только начатых, а ещё и тех идей, и прогнозов развития современной техники, которые настолько опережали своё время, что вызывали даже у ближайших к ним и преданных им людей откровенное недоверие, а порой даже взрывы смеха и дружеские розыгрыши.

Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что и наше поколение постепенно и неотвратимо уходит, а после нас просто некому будет собрать, осмыслить или переосмыслить детали этой истории. Ещё более важно очистить её, историю, от домыслов, непонимания, а порою и просто намеренной лжи.

Мы постарались собрать и сделать доступным также хотя бы краткое перечисление художественного и научного наследия выходцев из команды Староса и Берга, лучшие песни, стихи и прозу, а часть из них ввести в состав диска. Нам удалось собрать аудио, а порой и видеоматериалы, фрагменты телевизионных программ с участием непосредственных героев или антигероев этих событий.

А при чём же здесь «Пепел Клааса»?

КОНТРА

Дело в том, что уже после смерти Староса и Берга появилось несколько публикаций, которые мы, их многочисленные ученики и последователи и просто близкие люди восприняли как недопустимые, ложные и оскорбительные для их светлой памяти.

Среди них вспоминаются выступления Игоря Николаевича Букреева, которые мы сочли недостойными для серьёзного обсуждения и анализа. Это была очевидная кадровая ошибка Староса, вытащившего Букреева из небытия провинциального академического института сразу на один из ключевых постов во вновь рождающемся Центе микроэлектроники в Зеленограде.

Я могу объяснить позицию Букреева только одной фразой, которой он ответил на мой дежурный вопрос «Как дела?», когда я встретил его однажды в аэропорту Еревана после очередного крушения его деловой карьеры: «Люди не любят неудачников». Думаю, что странные рассказы Букреева не заставили бы меня браться за перо на восьмом десятке своей жизни,

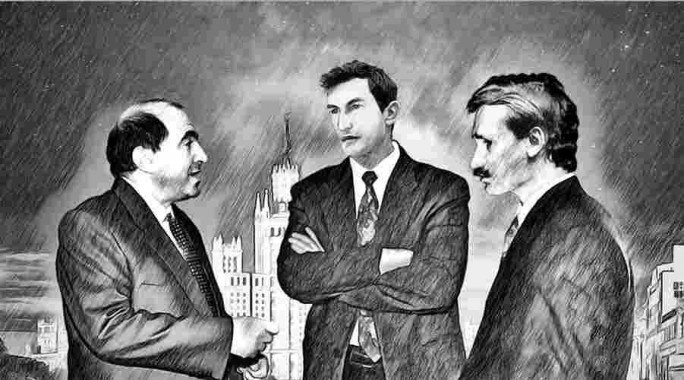

Гораздо серьёзнее мы отнеслись к выступлениям о роли Староса и его команды в развитии советской вычислительной техники Академика Всеволода Сергеевича Бурцева. Ведь это один из опытнейших конструкторов советских вычислительных машин и систем военного назначения, систем противовоздушной и противоракетной обороны, и у нас бы язык не повернулся, чтобы даже не опорочить, а просто пошутить по поводу некоторых особенностей созданных им изделий. В то же время В.С. Бурцев и вправду неоднократно бывал в нашем ЛКБ и имел доступ ко всем нашим идеям, знал обо всех успехах и неуспехах. Добавлю лишь, что все материалы, которые читатель найдёт в книге и на диске, собраны, переосмыслены через призму многих десятилетий нашей работы и опыта промышленного производства, да и боевого использования управляющих машин и систем, запоминающих устройств на многоотверстных ферритовых пластинах теми самыми, когда -то молодыми ребятами, о которыми Сева Бурцев вспоминает в своих публикациях с нескрываемым уважением.

Читатель сможет найти в диске необработанные и поэтому особенно эмоциональные стенограммы встреч, на которых обсуждался этот феномен Бурцева и предлагались весьма экзотические способы опровержения его высокомерных и пренебрежительных оценок – кого это убедит через столько лет?

Вот и решили те самые уважаемые Севой Бурцевым в прошлом «молодые и талантливые» ветераны выбрать несколько совершенно неоспоримых и прорывных для своего времени проектов, которые прошли многолетнюю, а точнее – многодесятилетнюю проверку в серийном производстве на многих заводах нескольких отраслей промышленности, а также в процессе эксплуатации в войсках и на кораблях Военно-Морского флота СССР, России и ряда стран мира.

Бесспорным лидером в таком списке оказалась Боевая Информационно – Управляющая Система БИУС «УЗЕЛ», вот ей-то и решили ветераны посвятить книгу и поручили этот труд Марку Гальперину, обещав ему любую посильную помощь на всех этапах рождения книги, и своё обещание выполнили. Так и родилась книга со странным названием «Прыжок кита», и авторами её являются многие узловцы из команды Староса, работники заводов и проектных организаций электронной и судостроительной промышленности, военно-морского флота, связанные со словом УЗЕЛ несколькими десятилетиями своей профессиональной и просто человеческой судьбы.

Низкий поклон и благодарность всем живым и Вечная Память тем, кто поторопился уйти в мир иной!

В этой же книге описана и история создания первой в мире мини-ЭВМ УМ-1НХ, также высмеянной В.С. Бурцевым. Не знал он с вершин своего величия, что эта машина выдержала 17 лет серийного производства на Ленинградском Электромеханическом заводе (ЛЭМЗ) и что на её основе были созданы многие десятки управляющих, измерительных и прочих систем.

Об этой машине и её судьбе мы тоже смогли написать в книге.

Есть в ней также и краткие сведения ещё об одном важнейшем направлении работ коллектива разработчиков кубов памяти на многоотверстных ферритовых пластинах. Мы сумели найти только ВОСЕМЬ заводов различных отраслей промышленности, которые выпускали КУБ-1, КУБ-2 и КУБ-3, а отыскать всех потребителей этих кубов оказалось непосильной задачей.

Но уж мы точно знаем, что КУБ-1 уже 40 лет продолжает безупречно работать в составе БИУС «Узел». Подозреваем, что некоторые из моделей наших Кубов стояли, а может ещё и сейчас стоят на боевом дежурстве в составе ракетных комплексов, которыми управляли, а может ещё, и сейчас управляют вычислительные системы Генерального Конструктора В.С.Бурцева. Эти Кубы и сейчас выпускаются по разовым заказам Минобороны для доукомплектования ЗИП для систем вооружения.

Вот вам и патологические особенности этих кубов, о которых он писал в своих воспоминаниях!

Всё это заставило нас именно в этом диске собрать весь материал об истории создания, серийного производства и применения Кубов в отдельном разделе под названием «5. Наши научно-технические достижения», подраздел «5.2. Электронная память».

Вот и получается, что воспоминания В.С. Бурцева, главные КОНТРА нашим проектам и судьбам, заставили нас поставить его записки в самом начале диска. Не было бы этих великих ошибок великого конструктора. не собрались бы мы и не написали бы истории нашей деловой жизни.

Так что спасибо Всеволоду Сергеевичу за это.

Вы найдёте в диске и ещё ряд публикаций, весьма критически оценивающих роль наших учителей в истории советской и российской микроэлектроники. Наиболее интересными из них являются публикации Бориса Михайловича Малашевича, который писал их в рамках своих служебных обязанностей.

К сожалению, он сам не участвовал в описываемых им событиях, а мы пренебрегли его многократными просьбами рассказать или написать об этом – просто не было у нас такой возможности, зато многие технические вопросы темы описаны им вполне добросовестно и профессионально. Поэтому размещение его записок в диске мы просим не относить однозначно к категории «Контра».

А теперь – ПРО

Первое место мы присваиваем книге «Вычислительная техника в лицах» и её автору Борису Николаевичу Малиновскому. Выдержку из его публикаций мы включили в первый раздел диска. Это человек удивительной судьбы, трудоспособности и честности, его публикации послужили нам мощным толчком в работе над книгой и диском.

Спасибо ему огромное!

Очень важно, что работа над книгой и диском совпала с несколькими знаменательными датами в отечественной электронике

Среди них важнейшим стимулятором явился 100-летний юбилей создателя Электронной Промышленности – Министра Александра Ивановича Шокина.

9 марта 2011 года в 20:45 на канале «Культура» была передача «Генералы в штатском. Александр Шокин»

Эту передачу о Министре Электронной Промышленности мы записали. Вы можете посмотреть её на этом диске.

Кроме юбилея Шокина, а также к ещё ряду памятных дат в истории Отечественной Электронной Промышленности были выпущены юбилейные сборники воспоминаний.

Часть статей из этих сборников мы также включили в состав диска, в основном в раздел, посвящённый микроэлектронике.

Но две из них мы вынесли именно в эту часть диска, а точнее в её часть «ПРО» Это статьи Виктора Пантелеймоновича Цветова. Он стал руководителем нашего коллектива после ухода Староса и занимал это пост около двадцати лет. Меня связывали с ним очень запутанные и непростые отношения.

Мы с ним учились в одной совершенно уникальной школе, легендарной 300- летней Аннен шулле, которую закончили с медалями с разницей в три года, но узнали об этом только 20 лет спустя. Наши фамилии были на одной доске школьных медалистов, только Цветов – в золотом, а я в серебряном отделе. Мы были «связаны одной цепью» – общей ответственностью за работу большого коллектива людей, талантливых и непримиримых, весьма часто мы занимали трудно совместимые позиции по многим техническим, организационным и научным вопросам, и уж я точно знаю, что никогда не слышал от него слова в адрес моих учителей, ни плохого, ни доброго.

И вот теперь, когда с момента начала нашей совместной работы прошло почти сорок лет, я держу в руках две статьи Виктора Цветова, начинающиеся со слов о вкладе Староса в рождение и развитие отечественной микроэлектроники.

Моя реакция проста – я тут же звоню ему и предлагаю закончить эру нашей не всегда холодной войны и начать новую страницу в жизни двух выпускников нашей любимой Аннен шулле.

Поэтому среди статей в разделе «ПРО» на почётном месте стоят статьи В.П. Цветова о нашем общем коллективе и о моём учителе.

Собиратели диска расположили материалы в порядке, который им кажется наиболее удобным для чтения:

1. В.С Бурцев. Воспоминания очевидца.

2. Б.М. Малашевич.

3. Б.Н.Малиновский

4. М.П.Гальперин из сборника к 100-летию А.И.Шокина

5. В.П. Цветов. «Школа микроэлектроники ЛКБ-ЛКТБ»

6. В.П.Цветов. «История полёта и жёсткая посадка»

7. Лурье, Скворцов, Филаретов, Хавкин, Цветков. «Школа микроэлектроники Староса» – стенограмма встречи.

М.П. Гальперин

2008 год

Прочтя это эссе вскоре после его появления, удивился очень деликатному отношению к тексту уважаемого академика. Не стану обсуждать причины такого отношения. Скажу больше. И в своей книге ПРЫЖОК КИТА Марк Петрович в ряде мест «прошёлся по касательной» по отношению к некоторым событиям своей жизни и работы. И мы с ним это обсуждали. Но всё осталось, как есть. Однако обидно, что мой друг простил В.С. Бурцеву хамство и обман по отношению к нашим начальникам в его критике обсуждаемого телефильма. И об этом я и хочу сказать.

Для простоты восприятия сделаем разбор позиции уважаемого академика, давая курсивом без пропуска (но разбитый на смысловые разделы) текст статьи В.С Бурцева и комментарий по выделенным фрагментам в разделе.

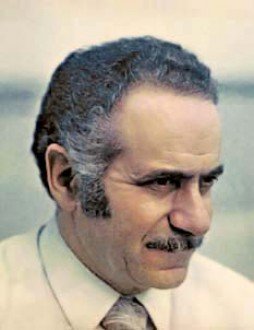

1. Всеволод Сергеевич Бурцев — академик РАН, один из основоположников отечественной вычислительной техники, главный конструктор ряда вычислительных машин военного назначения, в том числе для ЗРК С-300 (ЭВМ 5Э26) и системы ПРО Москвы А-135 (МВК “Эльбрус-1”, “Эльбрус-2”). Долгое время работал в Институте точной механики и вычислительной техники АН (ИТМиВТ), а после смерти С.А. Лебедева — возглавлял его. По заказам, в том числе и этого Института, формировалась программа создания отечественной интегральной элементной базы. Кто как не В.С.Бурцев находился в центре событий при зарождении отечественной микроэлектроники – таких далеких и в то же время по-прежнему актуальных…

Нет возражений.

2. Около года назад телевидение преподнесло нам очередную сенсацию — основателем микроэлектроники в Советском Союзе был ни кто иной, как бежавший из США коммунист Филипп Георгиевич Старос со своим коллегой И.В. Бергом. Более года прошло после передачи, а все еще можно услышать: «Старос? Тот, что основал Зеленоград?» Воистину, чем абсурдней ложь, тем охотнее в нее верят и тем сложнее ее опровергать. Вот что вспоминает академик В.С. Бурцев.

Бессмысленно анализировать талантливо сфабрикованную ложь создателей телепрограммы, в корне исказивших представление об истинных основателях отечественной микроэлектроники и вычислительной техники.

Для тех, кто при советской власти изучал так называемый марксизм-ленинизм, бросается в глаза ленинский принцип полемики с оппонентами – сначала приклеить все ярлыки, а потом забрасывать оппонента полуправдой и (или) ложью. В первом выделенном фрагменте безосновательно и наотмашь отвергается роль Ф.Г. Староса и И.В. Берга в постановке задачи и начале создания советской Кремниевой долины. Во втором выделенном фрагменте является прямой ложью утверждение, что авторы фильма искажают представление об истинных основателях отечественной микроэлектроники.

3. Со Старосом и Бергом я был хорошо знаком и достаточно подробно изучал результаты их деятельности в Советском Союзе. Более того — поддерживал приятельские отношения до последних дней их жизни. Как обстояло дело в действительности?

В литературе, наиболее подробно описывающей советский период жизни Ф.Г. Староса и И.В. Берга, нет подтверждений их приятельским отношениям с В.С. Бурцевым [4-6]:

М.П.Гальперин. Прыжок кита. 3-е издание. – СПб; Политехника-сервис, 2011. – 352 с. [4].

H.E.Firdman. Maverick for life without parole. – ISBN: 1-4140-5021-6 (e-book), ISBN: 1-4140-5020-8 (Paperback); Library of Congress Control Number: 2003099380. – 2004, 485 р. [5];

Usdin S. T. Engineering communism: how two Americans spied for Stalin and founded the Soviet Silicon Valley. London: Yale University Press. – 2005, 242 р. [6];

Обсуждения этой темы с ветеранами ЛКБ-ЛКТБ также не выявили такие отношения.

4. Наверное, это правда, что Старос и Берг, будучи студентами, передавали советской стороне закрытые данные США в области радиолокации.

Незнание (тогда зачем так этих людей характеризовать) или намеренная ложь. Оба были дипломированными инженерами (бакалаврами), к началу войны окончившими: Старос – Cooper Union в 1941 году, Берг – City College of New York в 1938 году [6]⁵.

5. Но что они тем самым оказали нам большую помощь в развитии РЛС – по меньшей мере, преувеличение.

«Какие же сведения передали СССР Эл Сарант и Джо Барр? Прежде всего речь идёт о полной информации по радиолокационным станциям SCR-517 и SCR-520, РЛС следующего поколения SCR 720А, 720В, 721, 717А и 717В. Эти модели отличались заметным снижением массогабаритных характеристик и фактически являлись первыми образцами в области миниатюризации бортовой электроники» – https://2009-2020.oborona.ru/includes/periodics/navy/2011/0115/18405434/print.shtml

[7]⁶.

6. Старос и Берг действительно бежали в СССР, спасаясь от преследования за шпионскую деятельность.

Нет возражений.

7. Последующая их работа в области микроэлектроники мне хорошо известна.

Всё, что приведено здесь мною, не подтверждает это мнение.

8. Для беглецов организовали сверхзакрытую лабораторию, дали помещение (половину здания Ленсовета в Ленинграде) и набрали талантливую молодежь из выпускников ленинградских институтов. Я впервые посетил эту лабораторию-институт в 1962—1963 годах, когда возникла потребность в новых вычислительных средствах для стационарных военных комплексов.

Справка. Постановлением СМ СССР от 27 апреля 1961 г. № 371-156 и приказом председателей Госкомитетов СМ СССР по радиоэлектронике и электронной технике от 4 мая 1961 г. № 183с в структуре Госкомитета по электронной технике на базе СКБ-2 предприятия а.я.233 образовано предприятие а.я.155. Директором предприятия назначен Филипп Георгиевич Старос, главным инженером – Йозеф Вениаминович Берг.

Облик микроэлектронных устройств по Старосу-Бергу выглядел так: в общий плохо герметизированный корпус помещались кристаллы, извлеченные из корпусных точечных транзисторов. Естественно, по пути такой микроэлектроники мы пойти не могли. Тем более, что мы хорошо знали, как работают точечные транзисторы в составе феррито-транзисторной логики, так как использовали их в этих элементах вычислительной техники начиная с 1956 года.

9. Если бы уважаемый академик сказал бы, что «по пути такой микроэлектроники мы пРойти не Смогли», претензий бы к нему не было. За период 1956-1962 годов коллективы, в которых работал В.С. Бурцев, с такой задачей не справились и продолжали пока делать ламповые ЭВМ.

А Ф.Г. Старос «со товарищи» с этой задачей справился, разработав в 1958 году и представив действующий образец универсальной бортовой управляющей ЭВМ УМ-1 на транзисторах с непосредственной связью (резисторно-транзисторная логика) и на его основе управляющую ЭВМ для народного хозяйства УМ-1НХ, передав производство на серийный завод.⁷

10. Подтверждение правильности нашего отказа от предлагаемой Старосом микроэлектроники не заставило себя ждать. В один прекрасный день 1966 года меня вызвал директор нашего института академик Сергей Алексеевич Лебедев и говорит: «Тебя просил срочно приехать Валерий Дмитриевич (В.Д. Калмыков, министр радиопромышленности, МРП). Зачем — не сказал, только хитро улыбнулся. В министерстве Валерий Дмитриевич рассказал: “На днях у Староса был Н.С. Хрущев. Ему показали ЭВМ под названием УМНХ – машина управления народным хозяйством. Н.С. Хрущев рекомендовал использовать УМНХ в управлении народным хозяйством. После приезда Н.С. Хрущева был созван обком партии, на котором поставили вопрос о том, нужна ли такая машина в районах. Все секретари заявили, что им такая машина очень нужна. А делать-то эту ЭВМ кому? Мне. (т.е. МРП). Я же сомневаюсь в ее необходимости и в том, что УМНХ вообще работает. Поэтому мы включаем тебя в комиссию по приемке этой машины, но имей в виду, положение трудное – если вы примете машину, придется ее делать, а я этого не хочу, не примете – может быть скандал».

Перепутано всё. Начнём сверху.

В 1966 году Генеральным секретарём ЦК КПСС был Л.И. Брежнев (с 1964 года).

Н.С. Хрущёв был в а.я.155 04 мая 1962 года.

Министром радиопромышленности В.Д. Калмыков стал в 1964 году в связи с преобразованием ГКРЭ в МРП.

Следовательно, всё это происходило в 1962 году после визита Н.С.Хрущёва в а.я.155 возможно на первом этапе приёмки опытного образца УМ-1НХ (а всего их случилось три).

Из выделенного текста следует, что В.С. Бурцев должен был так «притопить» разработку КБ, чтобы «и овцы были сыты и волки целы». А «дополненная реальность», описанная В.С. Бурцевым (феррит-транзисторная логика, которой не было в УМ-1НХ), приятно закрывает реальные факты существенного опережения разработок КБ Ф.Г. Староса разработок ИТМиВТ в части микроминиатюризации и надёжности управляющих ЭВМ.

Что касается упоминания 1966 года, то в памяти уважаемого академика совместились испытания УМ-1НХ (после визита Н.С. Хрущёва) и испытания модификаций УМ-2М и УМ-2С (для Королёва), УМ-2Т (для Туполева) универсальной бортовой управляющей машины УМ-2 [6].⁸

11. К счастью, все обошлось хорошо. Приехав в Ленинград и приступив к работе в комиссии, я прежде всего написал маленькие тесты. Извлеченные из корпуса кристаллы транзисторов, помещенные в общий корпус машины, не работали даже на простейших операциях. Мы, конечно, не могли написать отрицательный акт, и мудрый наш председатель генерал В.Ф. Балашов перенес испытания на шесть месяцев, с чем Старос с удовольствием согласился.

Чистая правда. Но речь уже идёт о машине следующего поколения – УМ-2, которую принимал генерал Балашов в 1966 году. Машина УМ-2, представленная на первом этапе испытаний, была очень «сырой». Но перспектива была отчётливо видна. И я сомневаюсь, что В.С. Бурцев её не увидел. Но ведомственный интерес стоял выше.

12. Испытания переносили еще много раз, так и не завершив работу комиссии, а про машину УМНХ все забыли.

«В конце 1962 года мы, наконец, закончили⁹ Государственные испытания машины УМ-1НХ. Акт подписал академик А.А. Дородницын, директор Вычислительного Центра Академии Наук СССР, крупнейший авторитет в своей отрасли науки». [4]

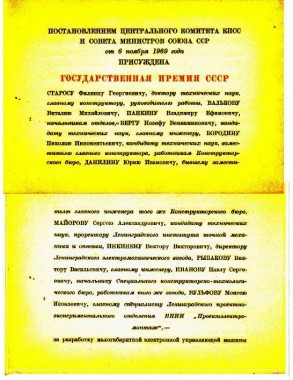

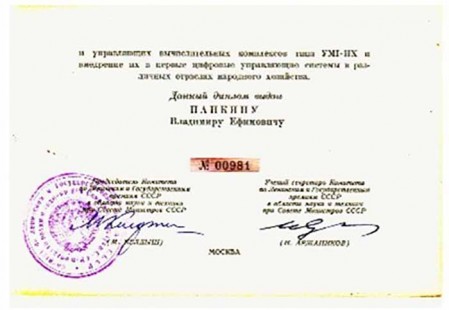

«Не забыл про машину УМНХ» только ЛЭМЗ (серийный завод, выпустивший с 1963 года около 300 ЭВМ), Белоярская атомная станция [8] и другие предприятия, включая предприятия Министерства электронной промышленности, успешно применившие УМ-1НХ, а также не забыла (благодаря академику М.В. Келдышу) Комиссия по присуждению Государственных премий в 1969 году.

13. На этом Старос не успокоился. Он разработал управляющую машину УМ по заказу С.П. Королева для спутника. Я участвовал в приемке и этой машины. Комиссия была в том же составе. Курьезов было еще больше. Машина не отвечала никаким требованиям по надежности – все время сбоила. Старос взял паузу и сказал мне: «Приедешь в следующий раз – увидишь самую надежную машину в мире».

«Основные технические решения по машине УМ-2 принимались в 1961 году. … Проектирование машины велось в течение двух лет с огромным напряжением. Слишком много решений приходилось принимать буквально на ходу. Слишком много новшеств требовало тщательной проверки и времени, а его то у нас и не было. Было сделано шесть опытных образцов машины, и только последняя версия оказалась полностью работоспособной и готовой пройти сложнейшие испытания, которым до этого не подвергалась в СССР ни одна аппаратура военного применения [4]».

14. В следующий раз нам показали ту же машину, у которой все выковырянные из корпуса транзисторы были запараллелены. Мы показали, что такой метод не увеличивает надежность, так как при работе и хранении транзисторы «вылетают» и диагностировать этот процесс невозможно.

Сначала о выражении «… все выковырянные из корпуса транзисторы …». Современный читатель может подумать, что в КБ Староса был производственный участок, куда поступали транзисторы в корпусе, и где младший технический персонал вскрывал эти корпуса и выковыривал оттуда транзисторы. Не знаю, что и предположить. Или уважаемого академика так занесло в полемическом раже, что он «махнул» эту фразу не думая, или, боюсь представить, он так и думал на самом деле.

А в целом здесь уважаемый академик с апломбом «подул на воду». Предложенное техническое решение в гибридных модулях с параллельными транзисторами без контроля показали себя и в хранении, и в работе очень надёжной элементной базой цифрового вычислительного комплекса на основе УМ-2 в системе УЗЕЛ для дизельных ПЛ (в серии МВУ-110 – сделано более 100 систем) и управляющей ЭВМ общепромышленного применения «Электроника К200» (выпущено более 150 шт.)

15. К тому же машина работала неустойчиво – чувствовалась кодозависимость. Причиной оказалась ферритовая память, произведенная по новой технологии при помощи ультразвука. Разобравшись несколько глубже, я доказал Старосу, что память, изготовленная таким методом, вообще не работоспособна и кодозависимость – это принципиальный её недостаток.

Удивительно, что В.С. Бурцев рискнул написать это в 2002 году. Но даже, если это привязать к 1966 году, то уже к тому времени Куб-1 (упомянутая ферритовая память, произведенная по новой технологии при помощи ультразвука) уже был освоен на ЛЭМЗе, выпускавшем УМ-НХ с этой памятью. А Куб-2 и позже Куб-3 были в конечном итоге освоены в интересах оборонных приборостроительных предприятий на восьми заводах страны (включая завод в Зеленограде) без изменения технологии изготовления, изобретённой и внедрённой Ф.Г. Старосом и И.В. Бергом.

16. Более того, по техническому заданию машина должна была весить 15 кг. Однако в этот вес Старос не включил ни источники питания, ни системы охлаждения (в лаборатории системой кондиционирования служила ленинградская сеть водоснабжения). Разумеется, со всеми этими недостатками машина УМ не могла лететь в космос.

Техническая характеристика УМ-2 верная. А вывод неверен. «Недостатки» не помешали А.Н. Туполеву и С.П. Королеву включать использование вариантов машины УМ-2 в планы оснащения своих изделий. Как верно заметил Г.Р. Фирдман, работая в Госкомиссии по сдаче-приёмки УМ-2 [5], машина была хуже тех, что начинали разрабатывать различные ведомства, но лучше всего, что можно было применить сейчас. Это подтверждает сводная таблица, где приведены первые бортовые ЭВМ в космической отрасли – Г.В. Носкин. «Первые БЦВМ космического применения и кое-что из постоянной памяти.» https://biography.wikireading.ru/235586 [9].

Gemini |

УМ-2 |

Кобра-1 |

|

Разрядность |

25 | 23 | 18 |

Быстродействие |

7000 | 13000-20000 | 20000 |

ОЗУ |

1500 | 512 | 286 |

ПЗУ команд___________________ПЗУ чисел |

8000 _______________ . 4000 |

4096 общее поле команд и чисел |

2048 _______________ . 512 |

Надёжность Тср.отк.ч |

? | 100-200 | ? |

Масса, кг |

26 | 100 с УВВ | 21 |

Мощность, вт |

95 | 300 | 20 |

Внешний хладоаген |

? | Требуется | – |

Уровень готовности |

Опытный образец 1963 г. |

Гос. комиссия 1964 г. |

Макет 1964 г. |

Разработчик |

IBM | А.я.155 Ф.Г. Староса | ОКБ-1 С.П. Королёва |

А отставка Н.С Хрущёва и смерть С.П. Королёва дали возможность возобладать ведомственным интересам и навигационная машина для перспективного самолёта и система управления посадкой «Союза» не случились на основе УМ-2.¹⁰

17. Однако сами Старос и Берг, а в особенности их коллектив, произвели на нас хорошее впечатление, мы подружились с ними, поделились своим опытом разработки надежных систем. К тому времени мы уже создали экспериментальный вычислительный комплекс противоракетной обороны (ПРО), с помощью которого в 1961 году была впервые в мире уничтожена БРД, и с учетом этой практики разработали и запустили в производство подмосковный комплекс ПРО повышенной структурной надежности.

Без комментария.

18. Представитель ВПК, постоянный работник нашей комиссии, рекомендовал коллективу Староса и Берга непосредственных заказчиков – моряков, для которых они разработали и изготовили несколько образцов машин. Машина была принята Госкомиссией, однако в серию не пошла и использована не была, так как не выдержала конкуренцию с другими вычислительными средствами, созданными специально для использования на подводных лодках.

Трудно квалифицировать выделенный фрагмент – откровенная и намеренная ложь или удивительное невежество. По заказу ВМФ в рекордное для аналогов в Минсудпроме сроки (4,5 года) была разработана боевая информационно-управляющая система (БИУС) УЗЕЛ для дизельной ПЛ проекта 641. Акт о приёмке был подписан 30.03.1970. Серийный вариант системы под шифром МВУ-110 с 1973 года до конца 90-х устанавливался на все дизельные ПЛ проектов 641Б и 877 всех модификаций. Общее количество выпущенных систем – более 100, включая поставки в Китай, Индию, Иран, Алжир, Польшу. По сравнению с аналогами Минсудпрома в сопоставимых задачах была в 2-3 раза меньше по габаритам, обладала эквивалентным быстродействием, существенно большей надёжностью, более развитой системой контроля и лучшей эргономикой.

19. Мы, конечно, не могли не спросить своих коллег, работающих в этой лаборатории, что же они показали Н.С. Хрущеву и как убедили его, что машина УМНХ может чем-то управлять? Под большим секретом нам ответили: «Мы показали ему на осциллографе фигуру Лиссажу и дали приемник, который вставляется в ухо».

Не знаю, кто тут над кем подшутил. Ограничусь цитатой: «4 мая 1962 года КБ-2 посетил Н.С. Хрущев. Его сопровождали Устинов, главком ВМФ Горшков, министр электронной промышленности Шокин и ряд других высокопоставленных деятелей военно-промышленного комплекса. Старос сделал четкий и короткий доклад (Хрущев любил доклады в таком стиле) о значении микроэлектроники для обороноспособности страны и научно-технического прогресса СССР в целом. Во время доклада демонстрировались действующие образцы микроэлектронных средств вычислительной техники от УМ1-НХ, микросборок, интегральных узлов памяти до макета микроминиатюрной аппаратуры на бескорпусных транзисторах, имитирующей решения летчика для маневрирования истребителя в бою. Апофеозом стало краткое изложение сути разработанного под руководством Староса проекта Научного центра микроэлектроники». Б.Н. Малиновский. История вычислительной техники в лицах. – К.: фирма «КИТ», ПТОО «А.С.К.», 1995. – 384 с., ил., http://lib.ru/MEMUARY/MALINOWSKIJ/0.txt [10].

20. Такие приемники подарили и нам, но работали они не более недели. Не надо удивляться и возмущаться — примеры потемкинских деревень и нового платья короля можно встретить, к сожалению, и сегодня, причем в более грубой форме и на достаточно высоком уровне.

Смотря, что считать потёмкинской деревней. Уважаемый академик не обратил внимание в этом телефильме на слова А.А. Васенкова (в 1971-1981 годах заместителя директора по науке – главного инженера Научного Центра в Зеленограде) об экспорте в развитые страны Запада приёмника МИКРО и ЭРА-2М.¹² – Н. Сыромятников. Приёмник «Микро»: чем советский «айпад» удивил американцев в 1964 году. – РУССКАЯ СЕМЁРКА. ИСТОРИЯ. 30.11.2019 https://russian7.ru/post/priemnik-mikro-chem-sovetskiy-aypa/ [11]. Но у Н. Сыромятникова это не начало ИСТОРИИ, а её успешное продолжение. Приёмник состоялся потому, что и Ф.Г. Старос, и И.В. Берг в период 1962-1964 годов передавали наработки и оборудование а.я.155 во вновь создаваемые подразделения Научного Центра, в том числе, и разработку микрорадиоприёмника, и тонкоплёночную технологию, на которой «Ангстрем» к 1964 году, переработав схему, и сделал новую ЭРУ.

21. И Старос, и Берг были инициативными людьми – изобретателями, но к сожалению, изобретателями в той области, где место только научно-техническим исследованиям. От изобретателей здесь пользы никакой, одно раздражение.

Странное заявление. Понятно только одно – раздражение. Раздражение от того, что какие-то иностранные «студенты-изобретатели» всего лишь за 15 лет руководства сравнительно небольшим предприятием, да ещё и не в Москве смогли:

• создать и поставить на серию первую в стране чисто транзисторную управляющую ЭВМ УМ-1НХ;

• совместно с председателем ГКЭТ А.И. Шокиным убедить Н.С. Хрущёва в необходимости создания советской Кремниевой долины;¹³

• разработать и поставить на серию на 8-и заводах первую в стране микроэлектронную ферритовую память Куб-1, Куб-2, Куб-3;

• не оставляя КБ, два года руководить формированием структуры, подбором кадров и определением задач предприятий в Зеленограде, передавая туда технологии и аппаратуру;

• создать первую в стране универсальную бортовую микроэлектронную управляющую ЭВМ УМ-2;

• разработать и поставить на серию первые отечественные МОП-ИС (серия 120);

• создать БИУС для дизельных ПЛ (за что не брались профильные предприятия Минсудпрома);

• создать первую в стране (в числе одной из первых в мире) систему автоматизированного проектирования БИС;

• разработать и начать серийный выпуск первых в стране МОП-БИС и калькулятора на их основе;

• сформировать коллектив, который даже после «увода» их из руководства продолжил работу по многим направлениям на том же высоком уровне в течение 30 лет.

22. Поэтому назвать их основателями микроэлектроники Советского Союза никак нельзя, даже если Н.С. Хрущев и назначил Староса главным конструктором Зеленограда.

В логике уважаемого академика – действительно, нельзя, и Н.С.Хрущёв с А.И. Шокиным ему не указ. А рассматривая результаты работ, – трудно согласиться! Но поговорим чуть подробнее.

В чём заключались главные идеи двух американских инженеров, ставших во главе СЛ-11, суперсекретной лаборатории секретного ОКБ, и положенных в основу её деятельности? Это вертикальная интеграция и микроэлектроника. Сегодня первая идея не нуждается в объяснении. Но в 1956 году не было не только термина, но даже сама идея казалась противоречащей принципу разделения «социалистического» труда, как фактора «дальнейшего» повышения его производительности. Однако реализованная в СЛ-11 и в последующих уже более крупных структурах, возглавляемых этими американскими инженерами, она дала наряду с другими поддерживающими решениями блестящие результаты. У Илона Маска вертикальная интеграция по максимуму введена для его космического проекта SpaceX. Это дает возможность быстро вносить изменения, не ведя переговоры с поставщиками и не дожидаясь, пока довезут нужную деталь с другого края света.

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/09/16/608862-ilon-mask-vistraivaet-vertikal.

У Ф.Г. Староса и И.В. Берга мотивы были схожи, позволяя принципиальные проблемы решать им самим независимо ни от кого. Но они реализовали эту идею на полвека раньше.

Сложнее оказалось уважаемому академику разобраться с идеей микроэлектроники. В тот период, когда Ф.Г. Старос и И.В. Берг начинали работать в Советском Союзе, а это 1956 год, ламповые монстры – вычислительные машины, занимали десятки квадратных метров площади и пожирали десятки киловатт электроэнергии. И уже спустя год Ф.Г. Старос и И.В. Берг выступили с идеей тотальной микроминиатюризации элементов, узлов и блоков вычислительной техники для создания управляющих ЭВМ военного назначения. Они предложили определённую методологию, названную очень понравившемся военным начальникам термином – микроэлектроника. Это была методология миниатюризации, направленная на минимизацию габаритов, весов и потребляемой мощности управляющих ЭВМ. Реализация этой методологии в виде управляющей ЭВМ УМ-1 на фундаменте вертикальной интеграции СЛ-11 в 1958 году подтвердила обоснованность такого подхода и дала возможность называть Ф.Г.Староса отцом советской микроэлектроники. Появление этой машины испортило жизнь всем ведомственным разработчикам военной ВТ, так как у военных заказчиков появилось новое перспективное решение.

23. Еще более ложно утверждение, что они сыграли какую-то положительную роль в развитии вычислительной техники в СССР.

Ну, конечно, если не считать, что результатами своих работ они задали долго недостижимую в СССР планку по габаритам, потребляемой мощности и стоимости управляющих ЭВМ при сопоставимых параметрах по быстродействию и объёмам памяти.

24. Примерно в это же время (начало 60-х годов) в Москве, Крюково, Киеве, Минске, Воронеже и других местах на предприятиях Министерства электронной промышленности (МЭП) начиналось освоение технологических процессов производства микроэлектроники – интегральных и больших интегральных схем (ИС и БИС). Мне пришлось тесно работать с одним из институтов МЭП – НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ), возглавляемым Камилем Ахметовичем Валиевым. Наш институт, в частности моя лаборатория, был первым заказчиком ИС и БИС для цифровых систем. Сначала для комплекса ПВО С-300, а затем – для системы ПРО.

Яркий пример полуправды. Начало разработки системы С-300 – 1967 год (Википедия). Сомнительно, что намного раньше (в начале 60-х) стал формироваться заказ на ИС и БИС для системы. А то, что в ЛКБ появились первые в стране МОП-ИС (серия 120, главный конструктор Ф.Г. Старос, заместитель А.М. Скворцов) – 1969 год и первые в стране МОП-БИС (для первого в стране калькулятора на БИС – главный конструктор Ф.Г. Старос, заместитель Г.Р. Фирдман) – 1970 год, как будто и не было.

25. Будучи физиком, Камиль Ахметович в отличие от Староса не занимался изобретательством. Каждый шаг наступления в области микроэлектроники у него был хорошо продуман, исследован и рассчитан. Он знал, что может быть в данный момент реализовано, а что является несбыточной иллюзией. Валиев одним из первых создал технологическую линейку производства ИС.

Последний «плевок» в сторону Ф.Г. Староса.

Предполагаю, что причиной такой открытой неприязни могли стать воспоминания о профессиональном страхе конкурента в области, где работал В.С. Бурцев. Поруководи Н.С. Хрущёв страной ещё лет 10-15 и мечта Ф.Г. Староса и И.В. Берга о создании вертикально интегрированного суперпредприятия по выпуску ряда относительно дешёвых малогабаритных бортовых управляющих ЭВМ с низкой потребляемой мощностью могла бы осуществиться, а результаты их работы (учитывая тенденцию к децентрализации обработки данных) – коснуться и тех сфер, который «окормлял» В.С.Бурцев¹⁴.

26. Когда встала необходимость определиться со схемотехникой первой серии интегральных схем с задержкой 10-20 нс, мы сразу же пришли к выводу, что это должна быть транзисторно-транзисторная логика – ТТЛ. Но по ее схемотехнике было много дебатов, так как мы считали, что схемотехника нашей серии ТТЛ несколько лучше зарубежной. Однако эта выгода была не столь велика, чтобы отказаться от принципа “копирования”. Поэтому, учитывая сжатые сроки освоения и поддержку такого решения со стороны руководства МЭП (зам. министра В.Г. Колесников), приняли уже отработанную в США схемотехнику ТТЛ. Тем самым снимались чрезвычайно болезненные вопросы по выходным параметрам микросхем – был аналог. В задаче создания ИС оставалось одно неизвестное – технология. И здесь нужно отдать должное молодому коллективу НИИМЭ – с созданием технологической линейки производства ИС ТТЛ он справился блестяще. С-300 был построен на отечественных интегральных схемах 133 серии (1970 год).

Вскоре перед НИИМЭ встала более сложная задача: создание ИС с повышенной интеграцией и высоким быстродействием – время задержки в 10 раз меньше, чем у серии И-133. Опять много дебатов вызвала схемотехника. Ясно было только, что базой должна стать эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ). Пошли по проторенному пути, взяв за основу ИС серии 10000 компании Motorola. Однако на сей раз «проторенный» путь оказался нелегким. НИИМЭ достаточно быстро воспроизвел всю номенклатуру схем, выпустив серию И-100 в планарном корпусе, как и все ИС для военного использования. Та же серия в DIN-корпусе, производимая по заказу НИИЦЭВТ, называлась И-500. Собрав на ИС серии И-100 первые процессоры МВК «Эльбрус-2», мы обнаружили, что регистровая ИС работает неустойчиво, причем на более высокой частоте сбоев меньше. Из-за этого дефекта почти на полтора года задержались новые разработки у нас (МВК «Эльбрус-2») и в НИИЦЭВТ (высокопроизводительные модели ЕС ЭВМ). Причина же крылась в неверно скопированном с аналога размере базовой области у одного из транзисторов.

После замены регистровой ИС процессоры заработали.

Создание МВК «Эльбрус-2» требовало ИС повышенной интеграции, и мы, начитавшись зарубежной литературы, предложили коммутировать ИС прямо на технологической пластине. Очень вежливо, при помощи простых расчетов Камиль Ахметович показал, что эта идея не реализуема. В то время БИС можно было изготовить только посредством мультичипной технологии. Поэтому, несмотря на то что в душе Камиль Ахметович был против этой технологии, он создал соответствующий технологический участок у себя в НИИМЭ и помог организовать такой же в ИТМиВТ и на заводе в Сергиевом Посаде, изготавливающем МВК «Эльбрус-2». Параллельно в НИИМЭ впервые в Союзе разрабатывалась технология матричных БИС, на которую в первую очередь были переведены мультичипы МВК «Эльбрус-2». При этом надежность схем возросла почти на порядок.

Без комментария.

27. Не надо думать, что наши отношения с К.А. Валиевым были безоблачны. Разногласия проходили в основном из-за недостаточной надежности ИС и БИС, выпускаемых нашей промышленностью. Отечественные ИС и БИС по надежности на два порядка уступали зарубежным. Основная причина — правительство СССР неправильно оценивало значение микроэлектроники, рассматривая ее только через призму военных систем. Камиль Ахметович был одним из тех, кто чрезвычайно переживал эту ситуацию и во многом содействовал самостоятельному развитию микроэлектроники.

Без комментария.

Электроника НТБ. Выпуск #1/2002

В заключение должен сказать, что в фильме, критикуемом В.С. Бурцевым, по разным причинам много недостатков. И я их не оправдываю. Но мой ответ Бурцеву не о фильме. Я просто не хочу, чтобы эта «критика» была безответной. Надо уважать людей, много сделавших для отечественной ВТ. Поэтому я на каждый «всплеск эмоций» академика старался дать ответ, превращающий этот всплеск в пузырёк на воде, приводя, как мне кажется, конкретный факты.

Как ни странно, но в 2002 году В.С. Бурцев оказался похож на А.И. Шокина 1964 года, где на коллегии комитета по электронной технике (после отставки Н.С. Хрущёва!) он топтал Староса, чтобы никто не подумал, что министр (тогда ещё председатель ГКЭТ) был на вторых ролях в создании НЦ в Зеленограде, в частности, и микроэлектроники вообще («Филипп Георгиевич, мне кажется, что вы находитесь в странной фантазии, что вы являетесь создателем советской микроэлектроники. Это не верно! Создателем советской микроэлектроники является Коммунистическая партия! И чем раньше вы осознаете этот факт, тем лучше будет для вас» – в книге С. Уздина, вероятно, со слов Берга. Я это слышал примерно в таком же варианте и от присутствовавших на коллегии Г.Р. Фирдмана, и М.П. Гальперина).

Подводя итог «критике» высказанных в телефильме мнений, можно лишь пожалеть, что такой авторитетный специалист в области вычислительной техники, как В.С.Бурцев не смог объективно взглянуть на очень интересные события конца 50-х – начала 70-х годов в этой области и дать им адекватную оценку, не демонстрируя свою некомпетентность, ложь и хамство.

Литература

1. В.И. Хозиков. Секретные боги Кремля. Рождение техноимперии. – М.; Яуза, Эксмо, 2004. – 256 с., ил.

2. В.С. Бурцев. Об основателях микроэлектроники в Советском Союзе — ложных и истинных. Воспоминания очевидца. – Электроника НТБ. Выпуск №1, 2002. https://www.electronics.ru/journal/article/1289

3. Григорий Кричевский. Фильм НТВ из серии «Новейшая история» – Жизнь под грифом «Секретно». Год выпуска: 2001, Длительность мин: 49, Страна: Россия.

4. М.П. Гальперин. Прыжок кита. 3-е издание. – СПб; Политехника-сервис, 2011. – 352 с.

5. H.E. Firdman. Maverick for life without parole. – ISBN: 1-4140-5021-6 (e-book), ISBN: 1-4140-5020-8 (Paperback); Library of Congress Control Number: 2003099380. – 2004, 485 р.

6. Usdin S. T. Engineering communism: how two Americans spied for Stalin and founded the Soviet Silicon Valley. London: Yale University Press. – 2005, 242 р.

7. Александр Мозговой. Тайны «Узла». Национальная оборона, №1, январь 2011, с 82-84.

https://2009-2020.oborona.ru/includes/periodics/navy/2011/0115/18405434/print.shtml

8. Ю.А. Маслеников. Белоярка. https://memoclub.ru/2019/02/11552/

9. Г.В. Носкин. Первые БЦВМ космического применения и кое-что из постоянной памяти. https://biography.wikireading.ru/235586

10. Б.Н. Малиновский. История вычислительной техники в лицах. – К.: фирма «КИТ», ПТОО «А.С.К.», 1995. – 384 с., ил., http://lib.ru/MEMUARY/MALINOWSKIJ/0.txt

11. Н.Сыромятников. Приёмник «Микро»: чем советский «айпад» удивил американцев в 1964 году. – РУССКАЯ СЕМЁРКА. ИСТОРИЯ. 30.11.2019 https://russian7.ru/post/priemnik-mikro-chem-sovetskiy-aypa/

Вместо послесловия

Я хотел этот текст разместить одновременно на сайте Memoclub.ru в разделе «КБ Староса» и на сайте Виртуального Компьютерного Музея (ВКМ). Но, на мою беду, статья, носящая, надо признать, полемический характер, была подвергнута (в отличие от статьи С.В. Бурцева) рецензированию. К сожалению, рецензентом оказался «певец» зеленоградской электроники Б.М. Малашевич. Он известен среди специалистов, интересующихся историей ВТ Советского Союза, как публицист, сделавший много для того, чтобы результаты работы Министерства электронной промышленности СССР не остались в забвении. Но, как работник в прошлом Научного Центра в Зеленограде, основную хвалу рецензент отдал «своему болоту». Настолько, что не отказался в одной из своих публикаций от подмены названия книги https://www.computer-museum.ru/biblioteka/publication/828/?sphrase_id=866014 видимо ради отдачи приоритета в появлении термина «микроэлектроника» одному из известных московских специалистов в области ВТ. Написал он буквально следующее:

«Вот тогда-то (в конце 50-х годов – прим. авт.) Ф. Лукин и поручил д.ф.-м. н., профессору А. Колосову, одному из наиболее активных и грамотных специалистов КБ-1, свободно владеющему тремя иностранными языками, досконально изучить подходы к микроминиатюризации по иностранным и отечественным источникам. ….. А. Колосов – главный конструктор авиационных систем для поражения морских, воздушных и наземных целей. Именно авиационные системы предъявляли наиболее жесткие требования к микроминиатюризации РЭА и именно А. Колосов был наиболее в ней заинтересован. Результаты этой работы были обобщены в 1960 г. в небольшой монографии А. Колосова ≪Вопросы микроэлектроники≫, которая стала учебником для многих специалистов. Факсимильная копия этой монографии приведена в Виртуальном компьютерном музее http://www.computer-museum.ru в разделе Электронные версии книг».

https://www.computer-museum.ru/biblioteka/publication/828/?sphrase_id=866014

Удивившись появлению «ещё одного, несшего бревно вместе с Лениным на субботнике», заглянул в цитируемую книгу. И вот, что увидел. Обложка и первый лист напомнили «до боли знакомые» издания закрытого предприятия (см. тираж – 99 экз.). Название книги совсем другое и содержание её в целом ему соответствует. О микроэлектронике – ни слова. При скромном тираже стать учебником для многих специалистов трудновато. Даже поверхностный анализ оглавления этой монографии говорит о том, что разбираются основы физики полупроводников и методы получения определённых характеристик полупроводниковых изделий. И это как-то привязывается к проблемам надёжности аппаратуры в целом. А полупроводниковые диоды и триоды уже во всю в стране выпускались.

https://weresk52.ucoz.net/index/tranzistory_p1_p2_p3/0-8

|

Завершая эту тему, обращаю внимание на публикацию 2011 года в Виртуальном Компьютерном Музее статьи В.П. Цветова, видимо не прошедшую рецензирование упомянутым «певцом», и называвшуюся «История развития микроэлектроники в ленинградских КБ: (ЛКБ – ЛКТБ)» – https://computer-museum.ru/articles/sorucom_2011/108/. В ней сказано:

История микроэлектроники в Ленинграде началась в 1956 году, когда в город приехали два иностранных специалиста в области радиоэлектроники: Филипп Георгиевич Старос и Йозеф Вениаминович Берг. ……… Основой научной идеологией Ф.Г. Староса была идея вертикальной интеграции, нисходящей сверху вниз от электронной системы до компонентов, их микроминиатюризация, и на этой базе обратное восхождение от микроэлектронных устройств к более совершенной системе. Так родилась идея микроэлектроники. ……. Автор этой статьи был участником первого в Ленинграде совещания по микроэлектронике, организованного и проведенного Ф.Г. Старосом в начале 1960 года. Были собраны представители всех предприятий города, имеющих отношение к электронным компонентам: «Светлана», НИИ–34 (будущий «Позитрон»), «Феррит», … . Для меня слово «микроэлектроника» прозвучало впервые. Думаю, что в этом я был не одинок».

|

Особое значение этому признанию придаёт тот факт, что В.П. Цветов сменил Ф.Г. Староса после его увольнения с поста директора КБ. И проработал на этом посту 20 лет.

* * *

¹ Бурцев Всеволод Сергеевич (11.02.1927, Москва – 14.06.2005, там же), советский и российский учёный в области систем управления и теории конструирования ЭВМ, член-корреспондент АН СССР (1976), академик РАН (1992). – Большая Российская Энциклопедия.

² Употребляя выражение «уважаемый академик», я лишь хочу подчеркнуть неотъемлемые заслуги В.С. Бурцева в деле создания отечественной вычислительной техники и систем управления на основе ЭВМ. Но, читая эту «поливу» Ф.Г. Староса и И.В. Берга, не могу отделаться от мысли, что глубина ума не всегда сочетается с широтой души.

³ И.В. Берг уже позднее (в 1946 году) окончил магистратуру Колумбийского университета.

⁴ В области создания аналоговой ЭВМ для РЛС

⁵ Для тех, кто мерит американское образование российскими мерками, приведу цитату: «Организация высшего образования США значительно отличается от российской. В системе высшего образования в США выделя-ются три этапа: бакалавриат, магистратура и аспирантура. Преодоление первой ступени означает получение полноценного высшего образования. Выпускник с дипломом бакалавра в США может претендовать на рабо-ту по полученной специальности. Следующая степень – магистр наук ориентирована скорее на углубление или смену специализации, а доктор философии (PhD) – на преподавание и научные исследования.»

https://www.educationindex.ru/articles/higher-education-in-the-usa/education-system-in-the-usa/kak-ustroeno-vysshee-obrazovanie-v-ssha-osnovnye-otlichiya-ot-rosiykoy-sistemy/

⁶ Как отметил Луис Браун в своей книге «Радарная история Второй мировой войны», советская радиолокация в середине 30-х годов занимала ведущее место в мире. Однако последовавшие затем репрессии привели к фактическому разгрому этого направления техники. Вот почему чекистам пришлось «исправлять ошибки» своих коллег далеко от Москвы. Особый интерес для советской разведки представляли РЛС APQ-13 и электронный прицел Mod-11 для стратегических бомбардировщиков В-29. Аналоги этих приборов, документацию по которым добыли Джо Барр и Эл Сарант, устанавливались на первом советском носителе ядерного оружия бомбардировщике Ту-4. [7]

⁷ УМ1-НХ — электронная вычислительная машина для решения задач контроля и управления. Была создана в КБ-2, в Ленинграде, под руководством Ф. Г. Староса и И. В. Берга. Разработка производилась с 1958 года, в 1962 году машина принята Государственной комиссией, с 1963 года выпускалась серийно на Ленинградском электромеханическом заводе. За разработку машины в 1969 году разработчики были удостое-ны Государственной премии СССР в области науки и техники. Первый советский мини-компьютер. – ВИКИПЕДИЯ

⁸ Формально работы велись на основании Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1962 года. Этот документ предусматривал создание двух поколений бортовых машин: машина УМ-2 должна иметь быстродействие до ста тысяч, а машина УМ-3 до – до одного миллиона операций в секунду. Элементная база бортовых машин семейства УМ-2 – логические модули и интегральные кубы памяти.

⁹ С третьего раза.

¹⁰ Можно предположить, что, если бы не произошел отказ от разработчика радиолокационного комплекса, куда входило КБ-2 своей БЦВМ, ее можно было бы в процессе работы минимизировать по эксплуатационным параметрам, поскольку слишком важна была задача и этим надо было заниматься. Но, как не раз бывало в прежние годы, личные амбиции высоких руководителей брали верх над технической целесообразностью. В результате в отечественных КА реализация задач «маневрирования и стыковки» до конца 70-х годов решалась на аналоговых приборах, тоже, надо сказать, очень «умных». ……….. Работая над космическими БЦВМ, КБ-2 одновременно начало вести работы по созданию БЦВМ для подводного флота. Умнейший человек, Филипп Георгиевич понял, что все, что они наработали с нами, в подводный флот пойдет на ура. Тогда зачем же растрачивать силы? Надо бросать их туда, где можно победить. Он правильно рассчитал и победил, получив заслуженное признание и реальные успехи в создании БЦВМ для советского Военно-морского флота. [9]

¹¹ Совсем недавно в ремонт поступил блок из состава вычислительного комплекса системы «УЗЕЛ», на шильдике которого обозначен срок его изготовления – 1974. 35 лет работает и ещё долго будет работать блок на плоских логических модулях, который не рискнул использовать ни один Главный конструктор, кроме работников электронной промышленности! Это ли не подтверждение правильности технической политики Шокина в шестидесятые и последующие годы по создание сложнейших систем для различных областей военной и гражданской техники на основе новейших достижений электроники. М.П.Гальперин. Сплетение поколений и судеб – Журнальный вариант – Очерки истории российской электроники. Выпуск 2. ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СССР, 1961-1985. К 100-летию А.И.Шокина. ISBN: 978-5-94836-232-8М.: Техносфера, 2009. – 416 с. https://www.technosphera.ru/lib/book/468

¹² Весной 1962 года в а.я.155 был очередной аврал. Готовились к визиту Н.С.Хрущёва. «После первоначальных представлений Хрущева провели в комнату, примыкающую к кабинету Староса. …. Два предмета лежали на столе с зеленым сукном: радиоприемник «Родина», знакомая модель размером с обувную коробку с батарейным питанием, весом в тринадцать с лишним килограмм, которую можно было найти почти в каждом русском доме; а рядом с ним небольшая коробочка, похожая на слуховой аппарат. Старос объяснил, что крошечное устройство, весившее всего несколько унций, выполняло ту же функцию, что и гораздо большее, и что уменьшение размера и массы стало возможным благодаря микроминиатюризации, которую впервые применило KБ-2. ….. «Я помог Никите Сергеевичу поднести трубку к уху и предложил повернуть регулятор громкости «Родины». Микроприемник был настроен на Москву, как и «Родина» (чтобы он мог слышать, что они передают одинаковые передачи). Соотношение массы и размеров обоих приемников произвело впечатление», – вспоминал Старос. …. Берг был в восторге, так как советский лидер несколько раз останавливался во время экскурсии, чтобы повозиться с регулятором громкости на приемнике, и удивлялся вслух. Когда он впервые предложил сделать это устройство, Старос посмеивался, считая, что это простая игрушка, и вряд ли стоит того времени, которое потратит конструкторское бюро, занятое проектами передовых технологий. Берг настоял, и создал микроприемник с командой из пяти инженеров, ведущих и другие работы. Позже Старос признал, что маленький приемник завоевал сердце первого секретаря и сыграл важную роль в успехе визита[6]».

¹³ Старос и Берг сыграли, бесспорно, выдающуюся роль в создании в СССР микроэлектронной промышленности. Они были и тем запалом, который взорвал бомбу решения о создании Научного Центра в Зеленограде и частью самой бомбы, давшей взрыв нужной мощности и пробившей административную стену, воздвигнутую на пути инноваций в Советском Союзе. Старос и Председатель Государственного Комитета по электронной технике (ГКЭТ) А.И.Шокин были режиссёрами спектакля (в лучшем смысле этого слова), сыгранного для Н.С. Хрущёва в абонементном ящике 155 в здании Дома Советов на Московском проспекте Ленинграда. А Старос был ещё и главным героем этого спектакля, сыграв его блестяще. Но нельзя забывать и фантастическую аппаратную работу по подготовке этого визита, проделанную А.И.Шокиным и его аппаратом в Москве в структурах ЦК КПСС, ВПК и Совета Министров. А вклад Староса и Берга в создание структуры микроэлектронной промышленности, и, прежде всего, Научного Центра, в первичные назначения и в передачу наработанных у себя технологий во вновь создаваемые предприятия неоспорим.

¹⁴ Как ни удивительно, но «палач» Ф.Г. Староса генеральный директор объединения «Светлана» О.В.Филатов, уволивший его по указанию ставшего кандидатом в члены Политбюро Г.В. Романова, благодаря настойчивости М.П. Гальперина (начальника системного подразделения ЛКТБ), развернул в объединении пять лет спустя производство тысяч одноплатных микро-ЭВМ на БИСах ЛКТБ, осуществив в определённом масштабе мечты Ф.Г. Староса и И.В. Берга.

¹⁵ Б.М. Малашевич. ОЧЕРКИ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ. Выпуск 5. 50 лет отечественной микроэлектронике. Краткие основы и история развития. Москва.Техносфера, 2013. – 800 стр.

¹⁶ В.П. Цветов – специалист в области разработок полупроводниковых приборов и интегральных микросхем. Окончил (1957) кафедру диэлектриков и полупроводников ЛЭТИ. С 1957 г. начал работать на заводе (впоследствии Объединении) «Светлана» в КБ полупроводникового производства. Там под его руководством разрабатывалась первая серия планарных высокочастотных кремниевых транзисторов, а позднее (1966) их аналог в бескорпусном исполнении.

Примечание:

Фотографии в тексте можно увеличить, для этого надо навести на фотографию курсор и щёлкнуть левой кнопкой мыши.

В начало

Автор: Маслеников Юрий Александрович | слов 8377Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.