Азартные игры

В те годы, когда мы играли в чха

на панели у кинотеатра,

кто мог подумать о расстояньи

больше зябнущей пятерни,

растопыренной между орлом и решкой.

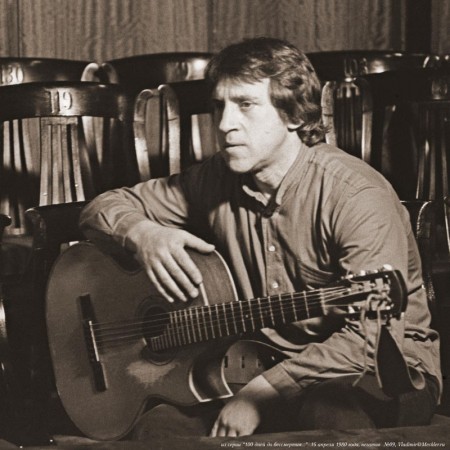

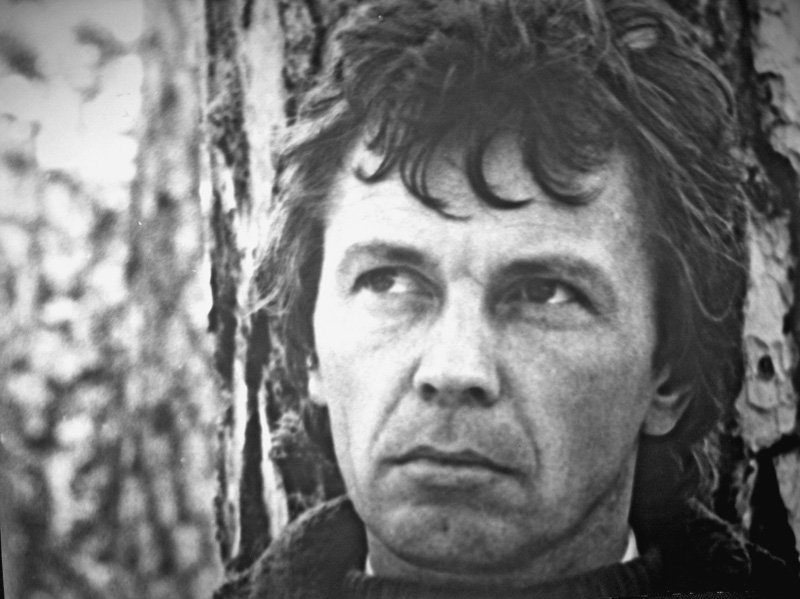

Иосиф Бродский

Азартными считались игра с деньгами и игра в карты, причём неважно — на деньги или без денег. Азартные игры в школе были категорически запрещены. Вместе с тем мы не совсем понимали, какие игры относятся к азартным. Позже я прочитал в трудах крупного русского юриста А.Ф. Кони, что «азартной считается всякая игра, основанная на случае, на счастии, на азарте». Во времена А.Ф. Кони азартной и, стало быть, запрещённой была, например, такая игра, как домино-лото.

Мы знали три игры с деньгами: «чха», «пристенок (пристеночек)» и «орлянку».

«Чха» расшифровывалась, как «что хочу». Играли во дворах, в подворотнях, в садах и на бульварах. Прочерчивалась линия, на которой устанавливалась стопочка монет решкой вверх. Затем игроки отходили на 10-15 шагов и по очереди кидали в сторону монет свинцовую биту диаметром 5-7 см и толщиной 1,5-2 см. Кидать надо было за пределы черты, но как можно ближе к монетам. Кому удавалось кинуть биту за черту ближе всех, получал право первым ударить битой по кучке. Ударять можно только плашмя, ребром бить не разрешалось. Если монета после удара переворачивалась, игрок забирал эту монету и ударял по следующей. Первому иногда удавалось за один удар перевернуть сразу две-три монеты. После неудачного удара биту брал следующий игрок. Бывали случаи, когда бита попадала в стопку монет при броске. Тогда метатель орал «что хочу!», бежал к кучке и подбирал перевернувшиеся монеты.

В Москве и других городах эта игра называлась расшибаловкой.

В 1990-е годы в продаже появилась игра для детей под названием «чико». Она очень напоминает наше «чха», только вместо металлических монет в этой игре используются кругляшки с разными рисунками…

В «пристенок» играли не только на улице, но и в школе, где-нибудь в укромном уголке. Игра заключалась в следующем. Один игрок ударял ребром монеты о стенку так, чтобы монета отскочила как можно дальше. Другой игрок ударял своей монетой о стенку таким же образом, но при этом старался направить полёт своей монеты в сторону монеты первого игрока. Если его монета приземлялась рядом с первой монетой, он прижимал свою монету большим пальцем, растопыривал пятерню и старался любым другим пальцем достать до чужой монеты и прижать её к земле. Противник пытался выбить свою монету щелчком. На выбивание давалось три попытки. Если монета оставалась на месте, она переходила в собственность второго игрока. Если же её удавалось выбить, то первый игрок снова ударял о стенку своей монетой, направляя её полёт к чужой монете, и всё повторялось сначала. В «пристенок» могли играть и три, и четыре человека. Большим числом играли редко. Иосиф Бродский соединил в своих стихах «чха» и «пристенок».

«Орлянка» — самая старинная и самая простая игра. Играть в неё можно было в любом месте. Один игрок подбрасывал монету, а другой отгадывал, какой стороной кверху она упадёт — орлом или решкой. Кто отгадывал, тот и выигрывал.

В карты чаще всего играли без денег, как говорили — на интерес. В школе играли редко, но играли. В основном играли во дворе или за городом. Распространёнными играми были: «дурак», «козёл», «очко (21)», «бура», «пьяница», «шамайка», «акулина», «кинг». На деньги играли только в «очко», иногда в «буру». Мы слышали и о таких играх, как преферанс, покер. Но никто из одноклассников не умел играть в эти игры. Говорили, что в преферанс и покер с большим мастерством играет Виктор Корчной со своими приятелями.

Нам было непонятно, почему в школе и в пионерских лагерях на любые карточные игры был наложен запрет. Ведь в карты играли во многих семьях, на пляжах, в поездах. Какой вред, скажем, от игры в «дурака»?

Гонения на картёжников имеют давнюю историю. Первые упоминания о карточной игре в России относятся к началу семнадцатого века. Занесли их в Россию, как считают историки, поляки в смутное время. И почти сразу начались преследования картёжников. В «Уложении» царя Алексея Михайловича карты приравнивались резне и грабежам, и наказание за игру в карты было суровым — кнут, «урезание» ушей, пальцев и т.д.

При Петре I игра в карты запрещалась во время военных действий, на кораблях в походе во избежание «брани, здору и драки» — спутников карточной игры, но наказания за игру смягчились. Писатели-моралисты петровской эпохи, такие как Платон Посошков, Василий Татищев, отзывались о картах очень резко.

Спустя десятилетия после возникновения Петербурга карточная игра проникла во многие дома столичного дворянства, а затем в качестве столичной моды распространилась по всей России. Наряду с дуэлями карты стали средством самоутверждения, но в отличие от дуэлей карты позволяли самоутверждаться постоянно.

С картами связано множество драматических историй. Проигрывались целые состояния, проигравшие кончали жизнь самоубийством, игроки обвиняли друг друга в нечестной игре, дрались на дуэли, становились врагами на всю жизнь.

Страстными картёжниками были Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, П.А. Вяземский, Н.М. Карамзин, И.А. Крылов.

Азартные игры, в том числе и в карты, во все времена формально были под запретом, но этот запрет никого не пугал. Власти обращали внимание только на скандальные происшествия и откровенные безобразия, связанные с игрой. На саму игру смотрели сквозь пальцы.

Среди простого народа карты также имели распространение. Нередко игра оканчивалась дракой, поножовщиной. Иногда случались убийства.

В советское время отношение к азартным играм, особенно к картам, было резко отрицательным. Игорные дома закрыли. К содержателям тайных игорных домов применялись строгие меры. Игра в карты была запрещена во всех государственных учреждениях.

Но и среди интеллигенции, и простых людей интерес к картам не угас. Большим любителем карточной игры был, по свидетельству известного Виктора Ардова, Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Однажды, играя в «покер», он проиграл крупную сумму жене Виктора Ардова. На выигранные у Шостаковича деньги Ардов приобрёл в Москве квартиру в писательском кооперативном доме. А у популярной певицы Клавдии Шульженко стоял рояль, выигранный в карты у Шостаковича.

В геологических экспедициях, в которых я бывал, в карты играли постоянно. Некоторые ретивые начальники запрещали карточную игру, пытались отобрать карты у игроков. Но всё это кончалось плохо для начальников. В геологических экспедициях люди собирались, как правило, независимые, не желающие, чтобы кто-то покушался на их свободу, и по-своему реагировали на насильственные действия: посылали подальше, предлагали не лезть куда не следует, выталкивали из помещения. Иногда дело доходило до мордобития.

Конечно, есть все основания относиться к картам как к игре, за которой тянется шлейф неприятностей, а то и несчастий. Но в них существует магия. Я сам увлекался картами. Играл и на деньги. Ссорился во время игры. Долгими заполярными вечерами играл в преферанс с товарищами по экспедиции. Однажды я так обиделся на своего партнёра, что швырнул ему карты в лицо. Я осознал, что это некрасиво, но одновременно понимал, что при моём вспыльчивом характере игра может привести и к более недостойным поступкам, и тогда дал себе зарок никогда больше не садиться играть в карты на деньги. Данное себе обещание я пока не нарушил.

Автор: Архангельский Игорь Всеволодович | слов 1170Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.