Выдающиеся ученики Анненшуле

Приведенный ниже список выдающихся учеников Анненшуле наверняка неполный: П.Ф. Лесгафт, А.Ф. Кони, Н.Н. Миклухо-Маклай, Э.Э. Эйхвальд, Р.Р. Бах, В.В. Струве.

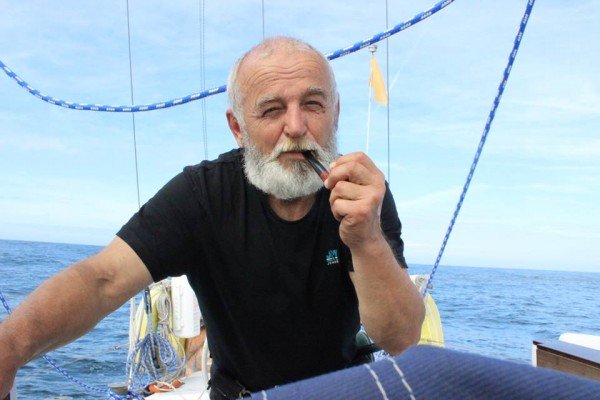

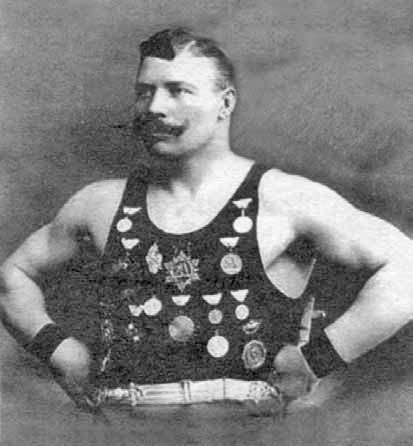

П.Ф. Лесгафт (1837—1909). Выдающийся педагог и общественный деятель, создатель системы физического воспитания. Пётр Францевич Лесгафт являлся потомком Карла Лесгафта, родившегося в Берлине и перебравшегося вместе с семьёй в начале девятнадцатого века в Россию. Родился П.Ф. Лесгафт 8 сентября 1837 года в Петербурге в семье ювелира Петра Лесгафта. Почему его сын Петер получил отчество Францевич, а не Петрович, до сих пор остаётся загадкой. Семья была большая. Петер имел двух старших братьев и сестру. Жили на Большой Итальянской улице в доме Занфтлебена. Воспитывался Петер в трудолюбии. Кроме учебных занятий, в которых главным наставником был его старший брат Александр, Петер занимался и хозяйственными делами. Он носил дрова, убирал тротуар под окнами квартиры, а зимой счищал снег.

После домашней подготовки Петер Лесгафт поступил в Петришуле (1848—1851). Затем ему пришлось прервать учёбу, поскольку отец отдал его в ученики к аптекарю. Отец считал, что учёба в школе пагубно повлияла на здоровье мальчика, а в аптеке здоровье поправится. Кроме того, как он говорил, быть аптекарем совсем неплохо. Но менее чем через год Петер сбежал из аптеки и вернулся домой, чем вызвал гнев отца. Александр уговорил отца дать возможность Петеру закончить школу. О возвращении в Петришуле речи быть не могло, так как директор школы Фридрих Лоренц, профессор общей истории, редактор газеты, выходящей в Санкт-Петербурге на немецком языке, никогда не принимал снова тех, кого отчислял по каким бы то ни было причинам. Поэтому Петер заканчивал обучение в Анненшуле (1852—1854).

Острый на язык, живой, подвижный — таким он запомнился своим одноклассникам. Вступая с ними в спор, ловко использовал неудачные выражения, растерянность или незнание. Там, где выяснял отношения Петер, всегда раздавались громкие крики, сопровождаемые взрывами хохота. К горячности и резкости Петера присоединялась и остроумная язвительность. Недаром школьные товарищи прозвали его занозой. Кроме того, он очень смешно копировал своих товарищей и учителей. Учителя не раз выговаривали ему за передразнивание. Он с виноватым видом выслушивал нотации, но продолжал изображать и учителей, и своих товарищей.

Горячность в споре и живость темперамента юного Лесгафта проявились позже в его критических статьях и на диспутах в медицинских обществах и университетских аудиториях.

От отца Петер унаследовал любовь к труду и нетерпимость ко лжи. Но он перенял и некоторые отрицательные черты его характера. Отец был резким, вспыльчивым. Всякая неприятность тотчас же отражалась на его поведении: он становился раздражительным, чересчур требовательным, придирчивым, бывал несправедлив. Родные прощали ему многие резкости, потому что он быстро остывал и переживал свою вспышку. В характере матери Генриетты Адамовны было больше мягкости и терпения. Набожная лютеранка, она старалась не пропустить ни одной службы в церкви Святого Петра. Вместе с ней в церковь ходили дети, в том числе и Петер. Направляясь в храм, вся семья с удовольствием прогуливалась по Невскому проспекту. В церкви Петер вслушивался в торжественные звуки, извлекаемые из органа известным музыкантом Рудольфом Белингом. Пробудившаяся в раннем детстве любовь к музыке оставалась в нём всю жизнь. Музыка доставляла Лесгафту одну из самых больших радостей в жизни. Этой любовью он был обязан матери. От неё он получил и первые медицинские познания. Мать была повивальной бабкой, и её периодически вызывали для оказания акушерской помощи…

Учился Лесгафт неплохо. Он хорошо успевал почти по всем предметам. Исключение составляли латинский и французский языки. Однако впоследствии он овладел ими. Несмотря на непоседливость, Лесгафт старательно выполнял задания, иногда допоздна засиживался над учебниками.

Знания, полученные в школе, позволили ему в 1854 году успешно сдать экзамены в Медико-хирургическую академию, куда из 500 кандидатов в студенты было зачислено всего 254 человека.

Хотя добираться с Итальянской до академии, расположенной по другую сторону Невы, было непросто, Лесгафт намеревался жить в семье. И мать настаивала на этом. Но отец раздражался каждый раз, когда Петер приходил домой поздно. Однажды, в ответ на упрёки отца, он вспылил и ушёл из дому.

С этого момента для него началась самостоятельная жизнь, полная напряжённого труда и жёсткой экономии. Учебе он отдавал очень много сил. Особенно увлекла его анатомия. Профессор анатомии В.Л. Грубер стал для него идеалом учёного и человека. Лесгафт нашёл в нём истинного наставника и старшего друга. Большой любовью пользовался профессор-терапевт В.В. Бессер, читавший лекции по диагностике, знавший много иностранных языков. Кроме чтения лекций, Бессер ходил по домам и бесплатно лечил студентов академии. Однажды он посетил больного Лесгафта, дал необходимые советы, а на следующий день снова пришёл к нему. «Ну, милостивый государь, как вы себя чувствуете?» — спросил профессор. «О, besser, besser!» — ответил Лесгафт (слово «besser» по-немецки означает «лучше»)…

В 1861 году П.Ф. Лесгафт окончил академию с серебряной медалью и получил степень лекаря и звание уездного врача. Но оказалось, что в военном и гражданском ведомствах вакансий нет. Лесгафт стал безвозмездно работать на кафедре в анатомическом институте у Грубера, а чтобы как-то существовать, подрабатывал репетиторством и преподаванием в Военно-фельдшерской школе. Жизнь была нелёгкой, ему надо было содержать свою молодую семью — жену Елизавету Андреевну, урождённую Юргенс, и сына Бориса. Кроме того, он работал над докторской диссертацией, которую успешно защитил в мае 1865 года. Лишь весной 1868 года он получил оплачиваемое место штатного прозектора.

Вскоре он был избран по конкурсу экстраординарным профессором в Казанский университет. В Казани он преподавал два с лишним года, и завоевал огромный авторитет и популярность. Но у него произошёл конфликт с попечителем учебных заведений Шестаковым, и тот с помощью министра добился увольнения Лесгафта без права дальнейшего преподавания. Причем решение было подписано царём. Увольнение Лесгафта вызвало бурю негодования среди студентов и преподавателей. В знак протеста семь профессоров Казанского университета ушли в отставку В истории высшей школы России это был первый прецедент такого рода.

Возвратившись в Санкт-Петербург, Лесгафт оказался в очень тяжёлом положении. Грубер предложил ему частным порядком изготавливать анатомические препараты для ветеринарного отделения. Благодаря этому он имел скудные средства к существованию и мог какое-то время находиться в привычной обстановке, без которой он не представлял себе жизни. В 1876 году, с помощью Грубера, опальный профессор был возвращён в Медико-хирургическую академию, которая с 1881 года стала называться Военно-медицинской. Работая на кафедре академии, Лесгафт принимал участие в различных исследованиях, касающихся физического развития учащихся. Ещё раньше, с мая 1875 года он знакомился постановкой обучения гимнастике в Швеции, Германии, Англии, Франции, Италии. Сам занимался подготовкой преподавателей гимнастики.

В 1884 году Лесгафт по собственному желанию оставил академию. Он считал, что коллеги несправедливо отнеслись к нему. Действительно, своей резкостью, высокой требовательностью и жаждой справедливости он нажил немало врагов в Академии. Недруги нашли способ отплатить Лесгафту — они провалили его при голосовании.

Он стал читать публичные лекции, организовал домашние анатомические курсы. Опять испытывал материальные затруднения. И с семьёй было не все в порядке. Жена решила, что ей с сыном лучше жить отдельно. В этом сыграл свою роль сложный, нелёгкий характер Лесгафта.

В 1886 году ему удалось получить место в Петербургском университете. Там он читал лекции около 10 лет, потом произошёл конфликт с руководством и Лесгафту пришлось уйти.

Всё время он упорно работал. Проводил занятия в различных учебных заведениях, писал книги, вёл приём больных (бесплатно), принимал участие в работе разных обществ (Общество русских врачей, Русское антропологическое общество, Общество врачей Восточной Сибири, Общество содействия физическому развитию и т.д.).

В августе 1893 года произошло важное событие. Его ученик Иннокентий Сибиряков — брат богатого сибирского золотопромышленника и патриота Александра Сибирякова, именем которого был назван легендарный ледокол, — подарил Лесгафту крупную сумму денег. На эти деньги он создал Биологическую лабораторию, а затем открыл при ней Курсы для приготовления руководительниц физических упражнений и игр. Для размещения лаборатории и курсов было построено четырёхэтажное каменное здание на Английском проспекте. Многие курсистки Лесгафта, помимо напряжённой учебы, занимались и революционной деятельностью. Министерство внутренних дел предъявило Лесгафту обвинение в разжигании нездоровых настроений в студенческой среде, и он получил уведомление о высылке его за пределы Санкт-Петербурга на два года. Ссылку он отбывал в Териоках (ныне г. Зеленогорск) и имел возможность навещать свою лабораторию. Новый министр внутренних дел В.К. Плеве разрешил Лесгафту досрочно вернуться из ссылки.

В 1906 году на базе курсов была открыта Вольная высшая школа, но через год власти закрыли школу. В том же году Лесгафт был приглашён В.М. Бехтеревым на кафедру анатомии нового Психоневрологического института.

В последние годы жизни Лесгафт тяжело болел. Для лечения нефрита врачи посоветовали ему поехать в Египет, в санаторий российского врача Рабиновича. Путешествие было для него тяжёлым. Сопровождала его молодая жена и верная помощница Селима Марковна Познер. В санатории под Каиром он встретил самый радушный приём. Но на вопросы «Что болит? Что беспокоит?» отвечал: «Беспокоит то, что меня оторвали от любимой работы». Несмотря на лечение самыми современными средствами, отказали почки, и 28 ноября 1909 года Пётр Францевич Лесгафт скончался. Его тело перевезли в Петербург и похоронили на Волковом кладбище. Жена значительно пережила его и умерла лишь в 1956 году.

Всей своей деятельностью П.Ф. Лесгафт внёс огромный вклад в биологию, антропологию, медицину, педагогику, физическую культуру, за что заслужил глубокое уважение и благодарность современников и потомков. Заметна его роль в истории развития общественной мысли в России.

Ныне это имя принадлежит истории русской науки, а в начале века его знал каждый образованный петербуржец. Многие слышали, как он бросал с кафедры слова, подобные лозунгу: «Мысль вперёд, милостивые государи! Мысль вперёд!»

Память о П.Ф. Лесгафте увековечена в Санкт-Петербурге и в других местах. На базе основанных им Курсов воспитательниц и руководительниц физического образования был открыт Институт физического воспитания, ныне Санкт-Петербургская академия физической культуры и спорта имени П.Ф. Лесгафта. В 1955 году на территории института был сооружён памятник его основателю.

Мемориальная доска укреплена на здании бывшей Биологической лаборатории на Английском проспекте в Санкт-Петербурге. Одна из улиц в Казани, где короткое время он жил и работал, названа улицей Лесгафта. Среди вершин Киргизского хребта есть и «пик Лесгафта», впервые покорённый в 1957 году.

В 1987 году в стране широко отмечалось 150-летие со дня рождения П.Ф. Лесгафта. Состоялась научная конференция, на которую приехали многие зарубежные учёные. На мемориальном кладбище «Литераторские мостки» был установлен его бронзовый бюст на гранитном постаменте, выполненный скульпторами М.К. Аникушиным, В.П. Петиным и архитектором В.Б. Бухаевым. Монетный двор изготовил памятную медаль работы художников А.А. и Ю.Н. Архиповых.

Потомки не забывают одного из самых ярких представителей петербургской интеллигенции.

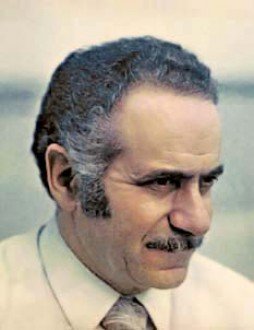

Э.Э. Эйхвальд (1838—1889). Замечательный врач и организатор Эдуард Эдуардович Эйхвальд родился 31 марта 1838 года в г. Вильно (Вильнюс). Его отец Эдуард Иванович Эйхвальд был доктором медицины Кенигсбергского университета и одновременно профессором минералогии и палеонтологии. Он много путешествовал с научными целями по Европе, Африке, Кавказу. В начале 1830-х годов был приглашен в Россию, сначала в Казанский университет профессором минералогии, а потом в Санкт-Петербург, в Медико-хирургическую академию, где читал лекции по акушерству. Человек энциклопедических знаний, он дал сыну прекрасное домашнее образование, а затем определил его в одну из лучших гимназий Санкт-Петербурга — в Анненшуле.

В школе он выделялся незаурядными способностями и блестящей памятью. Отец и учителя Анненшуле приучили его к трудолюбию и дисциплине, привили вкус к научно-исследовательской работе. Под впечатлением многочисленных великолепных коллекций и гербариев отца он решил посвятить себя изучению ботаники, но потом передумал и после окончания Анненшуле в 1854 году поступил в Медикохирургическую академию (одновременно с П.Ф. Лесгафтом). По окончании в 1859 году с отличием академии Эйхвальд был награжден золотой медалью и премией Буша и оставлен ординатором при госпитале в клинике проф. Бессера. В 1860 году он был переведен на кафедру общей патологии и диагностики проф. Здекауэра, вместе с которым вскоре перешел на кафедру госпитальной терапии. В 1862 году успешно защитил докторскую диссертацию.

В 1863 году Эйхвальд был командирован на два года за границу, где знакомился с важнейшими научными школами того времени в Париже, Берлине и Вене. Вернувшись в Академию, он представил отчет с выполненными научными работами и единогласно был избран адъюнкт-профессором. В 1873 году он был назначен экстраординарным, а в 1875-м — ординарным профессором. Почти два года безвозмездно заведовал 1-м терапевтическим отделением Военно-сухопутного госпиталя, на свои средства устроил аудиторию для госпитальной клиники, оснастил новейшей аппаратурой и реактивами лабораторию, наиболее ценных для учебного процесса больных перевел из госпиталя за свой счет.

Активное участие Эйхвальд принял в деятельности общества попечения о раненых и больных воинах в 1877—1878 годов. Он предпринял энергичные профилактические меры против чумы, будучи командирован в 1879 году в распоряжение астраханского генерал-губернатора.

13 октября 1883 года Эйхвальд оставил академию, приняв должность медицинского инспектора учреждений императрицы Марии. Руководство академии торжественно проводило его, а студенты вынесли на руках своего кумира из клиники.

В 1885 году осуществилась его мечта — в Санкт-Петербурге открылся Клинический институт Великой княгини Елены Павловны. Это был первый в мире институт усовершенствования врачей.

Идея создания учреждения, предназначенного специально для обучения врачей, принадлежала Великой княгине Елене Павловне и Эйхвальду, который и стал его организатором и директором.

Клинический институт Великой княгини Елены Павловны открылся 3 июня 1885 года на Кирочной, 41. Когда-то Эдуард Эйхвальд учился на Кирочной улице в доме №7, где размещалась Анненшуле. Теперь на другом конце Кирочной он возглавил новый институт.

Институт стал любимым детищем Эйхвальда: он руководил постройкой зданий, размещением подразделений, оснащением клиник — всем вплоть до отопления, освещения и вентиляции, разработал «Положение» об институте. Все свои сбережения, 75 ООО рублей, Эйхвальд пожертвовал институту. Он был убежден в прекрасном будущем этого учреждения и его высоком предназначении: «Но где ещё врачи, разбросанные по всем частям нашего обширного отечества, могут найти литературные источники, необходимые для того, чтобы держаться на уровне столь быстро продвигающейся вперёд науки? Где они могут найти все те приборы и технические приспособления, которые ежегодно изобретаются в столь большом числе и рекомендуются в журналах?.. Где в особенности молодые врачи, предоставленные самим себе в отдалённых углах провинции, могут найти совет опытных специалистов, столь необходимый им в случаях крайне сложных и тяжелых заболеваний».

Недолго руководил Эйхвальд институтом. Весной 1889 года у него обострилось заболевание, которым он страдал несколько лет (рак мочевого пузыря). Диагноз он поставил себе сам. Умер Э.Э. Эйхвальд 2 ноября 1889 года в возрасте 52 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище (Московский проспект, 100). На его могиле установлена мраморная плита с крестом на щите.

В 1896 году, уже после смерти Э.Э. Эйхвальда институту был присвоен титул «Императорский». С 1924 года он стал называться Ленинградским государственным институтом для усовершенствования врачей (ГИДУВ). После убийства С.М. Кирова ГИДУВ стал носить его имя. В 1993 году ГИДУВ был преобразован в Медицинскую академию последипломного образования. Он по-прежнему расположен на Кирочной, 41, в тех зданиях, которые строил Э.Э. Эйхвальд. В конце восьмидесятых годов прошлого столетия власти постановили возвести современный комплекс для ГИДУВа в новом жилом районе Шувалово-Озерки между улицами Руднева и Кустодиева. Комплекс намечался грандиозный. На строительство было направлено множество людей и строительной техники. Были возведены стены и перекрытия основных зданий. Но Советский Союз распался, а в новой России не нашлось денег для завершения строительства. Так и стоят недостроенные здания, а в них обитают бродяги и наркоманы. Говорят, что их будут сносить…

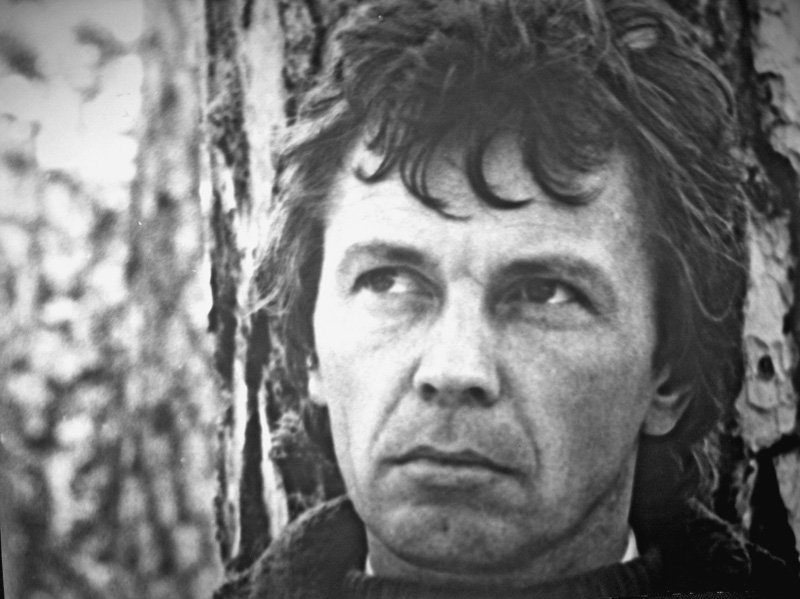

А.Ф. Кони (1844—1927). Крупный юрист и общественный деятель, блестящий оратор и талантливый писатель-мемуарист Анатолий Фёдорович Кони родился 28 января 1844 года в Петербурге. Отец его, Фёдор Алексеевич Кони, хорошо известен в истории русского театра как автор водевилей и редактор журнала «Пантеон». Мать — актриса Ирина Семёновна Юрьева (по сцене Сандунова). Крёстным отцом мальчика был автор «Ледяного дома» И. И. Лажечников.

После домашнего обучения Анатолий поступил учиться в Анненшуле, где он пробыл с 1855 по 1858 год. В классе Анатолий был меньше всех ростом, к тому же сухощав. Поэтому выглядел на два-три года младше. Учился хорошо. Все предметы давались ему легко, особенно математика. К тому же, он обладал явными артистическими способностями. И это не удивительно. Ведь он родился и вырос в театральной семье.

В школе и дома его воспитывали в христианском духе. В своих воспоминаниях Кони рассказывает о том, как он однажды обозвал своего слугу Фоку дураком и что из этого вышло: «…отец услышал из своего кабинета и, выйдя, больно наказал меня и, позвав затем Фоку, приказал мне стать перед ним на колени и просить прощения. Когда я это исполнил, Фока не выдержал, тоже упал передо мною на колени; мы обнялись, и оба зарыдали на весь дом…».

В 1859 году Кони перешёл во Вторую (впоследствии Александровскую) Петербургскую гимназию на Большой Мещанской улице (потом улица была переименована в Казанскую). О гимназии, как он писал позже, у него остались самые тёплые воспоминания. Там он проявил большие способности к математике и физике и в мае 1861 года блестяще сдал вступительные экзамены по этим предметам на математический факультет Петербургского университета. По поводу других экзаменов он вспоминал: «26 мая мне оставалось выдержать экзамены у немца и француза. На них я шёл, ввиду домашнего воспитания и трёхлетнего пребывания в Annenschule, спокойно». В Университет Кони поступил, но не успел он прослушать и двадцати лекций, как в связи со студенческими беспорядками Университет был закрыт. Он стал «подумывать о переходе на другой факультет». Случайно Кони разговорился в гостях с образованными юристами, которые пробудили в нём интерес к юриспруденции. Он стал читать юридическую литературу, прослушал лекции в «Думском университете» и принял решение стать юристом. В августе 1862 года он записался на второй курс юридического факультета Московского университета, который успешно окончил летом 1865 года со степенью кандидата прав. Его кандидатская работа интересна и сегодня. Она посвящена необходимой обороне, в том числе и против официальных лиц, злоупотребляющих своей властью. Во время работы над диссертацией Кони нашёл много интересных материалов. Например, своеобразные и оригинальные приписки Петра I к статьям, посвящённым необходимой обороне. В одном из немецких сборников были такие слова: «Ты не должен ждать, чтобы тебя ударили первого». К ним Пётр I добавил: «Ибо и такое случиться может, что после первого удара весьма и обороняться забудешь».

После получения кандидатской степени Кони была предложена кафедра. Для двадцатилетнего юноши то была высокая честь — стать профессором самого старого университета России. Но его привлекала другая работа — насаждение новых судебных порядков.

В начале юридической карьеры в жизни Кони произошёл эпизод, может быть незначительный, но хорошо освещающий его нравственный облик. В 1926 году Кони описал этот эпизод в письме биографу JI.Н. Толстого — П.И. Бирюкову, находившемуся в эмиграции в Нью-Йорке: «Это произошло в Казани в 1871 г., где я был прокурором только что открытого окружного суда при введении судебной реформы. По субботам у меня собирались мои сослуживцы и некоторые профессора. Сослуживцы обычно по-провинциальному усаживались за карты на двух столах, а я проводил вечера в беседе с профессорами, между которыми были очень интересные люди. В карты я не играл, ничего не понимая в преферансе (винта тогда ещё в помине не было), да и вообще не сочувствуя этому препровождению времени, исключая разве желательность изучать темпераменты играющих. Однажды, после ужина, гости стали меня уговаривать поиграть, указывая, что есть игра — не отменно азартная — понятная всякому. Это был ландскнехт, весь основанный на самообладании в случае успеха и в умении вовремя остановиться и передать карты соседу Я играл, в сущности, безотчётно и только слышал вокруг: «Какое счастье!», «Вот везёт-то!» и т.п. Часа в два ночи настало время разойтись, и старейший по летам из гостей прокурор Судебной палаты Червинский, подавая мне 600 рублей (а ставка была, кажется в 10 копеек), сказал мне: «Поздравляю вас! Я ещё не видывал такого успеха в эту игру». Все разошлись, но я не мог заснуть, мучаясь тем, что «обыграл своих гостей». На другой день, под влиянием той же невыносимой мысли, я пошёл к Червинскому и настойчиво просил его созвать снова всех нас, игравших, для продолжения игры. «Ага! — сказал Червинский, — понравилось, ещё бы — с таким счастьем!» И чрез два дня исполнил мою просьбу. Я уже понимал, в чём в этой игре состоял риск — и рисковал отчаянно, несмотря на доброжелательные предупреждения партнёров. Результат оказался желательный, особливо, если принять во внимание, что я «примазывался» к каждому играющему и делил его неудачу. Оказалось, в конце концов, что я проиграл 700 рублей. Встав из-за игорного стола, я сказал: «Господа, я, невзначай для себя, выиграл у вас в совокупности 600 рублей. Теперь я возвратил вам всё, прибавив процент в виде 100 рублей. Мы квиты — но больше я в жизни для игры карт в руки не возьму…» И я это исполнил в течение почти шестидесяти лет (мне тогда было 24 года, теперь на днях будет 83). Но каюсь, карты я всё-таки в руки беру. В семидесятых годах у меня были сильно расстроены нервы, и знаменитый Боткин серьёзно посоветовал мне — между работой делать пасьянсы, как успокаивающее и отвлекающее средство. И я последовал — и следую примеру JLН. Толстого и К.Д. Кавелина».

Вплоть до октября 1917 года Кони работал на судебном поприще и своей последовательной борьбой с беззаконием завоевал небывалый в истории России общественно-правовой авторитет.

Вместе с тем, он не был суровым судьёй, безжалостным искоренителем пороков. Его переполнял юмор, исключавший ханжество. У Кони всегда имелись в запасе забавные истории. Например, он вспоминал о графе Владимире Соллогубе, известном писателе. Тот находился в состоянии маразма и жаловался Анатолию Фёдоровичу: «По повелению Господа Бога я должен оплодотворить всех девиц, обитающих на нашей планете. А меня и на пол-Европы не хватит».

Корней Чуковский вспоминал об одном из своих визитов к А.Ф.Кони: «Подведя меня к портрету Гончарова, он тут же рассказал несколько эпизодов из жизни писателя и, между прочим, припомнил, что Иван Александрович, получив известие о смерти Тургенева, которого он, как известно, считал хитрецом, недоверчиво произнёс:

— Притворяется!

При этом он даже изобразил Гончарова: губы его мрачно искривились, глаза стали смотреть исподлобья, лицо выразило тяжёлую мнительность, но это длилось не больше секунды…»

В течение своей жизни Кони встречался со многими знаменитыми людьми. Так, Достоевский расспрашивал его о суде присяжных, интересовался другими вопросами судебной практики. Некоторые из рассказанных А.Ф. Кони судебных историй стали основой известных художественных произведений. Поэма Апухтина «Из бумаг прокурора» непосредственно связана с отчётом Кони об одном самоубийстве. Рассказ Кони о происшедших впору его юности трагических событиях позволил Некрасову продолжить работу над поэмой «Кому на Руси жить хорошо?». Общеизвестно, какое значение в истории романа «Воскресение» сыграли беседы JLН. Толстого с А.Ф. Кони. Сам писатель не раз называл свой роман «Коневской повестью».

Кони встречался также с Салтыковым-Щедриным, Гончаровым, Тургеневым, Писемским, Чеховым, Короленко, К.Р. (Константином Романовым). Большая дружба связывала его с замечательными актёрами Южиным-Сумбатовым, Савиной, Ермоловой…

Накануне октябрьского переворота Кони являлся почётным академиком, сенатором, действительным тайным советником, членом Государственного совета, кавалером самых больших орденов. В служебных письмах к нему обращались не иначе как «Ваше высокопревосходительство». И вдруг он лишился всех титулов и орденов, высокого материального благополучия и стал полунищим гражданином Кони. Но своё новое состояние он принял по-христиански смиренно, без озлобления и обиды. Ему предложили уехать за границу, но он отказался. Оставшись в голодном Петрограде, он стал выступать в самых различных аудиториях. Он читал лекции о Пушкине, Льве Толстом, Пирогове, о своём любимом докторе Гаазе (выходец из Германии, главный врач московских тюремных больниц, известный филантропический деятель). У него было множество тем, но каждая лекция звучала как проповедь добра и человеколюбия. С октября 1917 года до своей последней предсмертной болезни он прочитал около 1000 лекций. При этом передвигался с помощью костылей, страдал сильнейшим бронхитом, другими болезнями. В одном из писем он писал: «Здоровье моё плохо. Каждый выход на лекции причиняет мне невероятную усталость и нервные боли в сломанной 19 лет назад ноге».

Кони был удивительный человек. Он стойко переносил все тяготы жизни, бесконечные болезни. Не возмущался и не жаловался. Но в случаях, когда нарушались нормы литературного русского языка, существовавшие во времена его юности, он буквально выходил из себя. «Представьте себе, — говорил он, хватаясь за сердце, — иду я сегодня по Спасской и слышу: «Он обязательно набьёт тебе морду!» Как вам это понравится! Человек сообщает другому, что кто-то любезно поколотит его». Во времена его молодости слово «обязательный» имело смысл «любезный»…

Весной 1927 года Кони простудился, читая лекцию в холодной аудитории. Болезнь затянулась, и 17 сентября 1927 года, в возрасте 83 лет, Анатолий Фёдорович скончался.

А.Ф. Кони оставил богатое литературное наследие. Огромную ценность представляют его воспоминания о корифеях русской литературы — JL Толстом, И, Тургеневе, Ф. Достоевском, Н. Некрасове.

Мемуары Кони — один из важнейших источников изучения жизни Петербурга и русской жизни в целом конца девятнадцатого — начала двадцатого века. Наполненные дыханием эпохи, содержательные и яркие, написанные метким, образным языком, сочинения А.Ф. Кони давно завоевали признание интеллигенции и других слоев российского общества.

Работы А.Ф. Кони по вопросам права и его судебные речи проникнуты идеями гуманизма и справедливости.

Многие труды А.Ф. Кони исключительно актуальны и для современности. Например, «К истории нашей борьбы с пьянством». В Петербурге, на доме № 3 по улице Маяковского (бывшая Надеждинская), где жил и скончался А.Ф. Кони, установлена мемориальная доска. Прах А.Ф. Кони покоится на Литераторских мостках. Над его могилой установлена стела с барельефным портретом работы скульптора Е.А. Янсона-Манизера и архитектора Ф.Г. Беренштама.

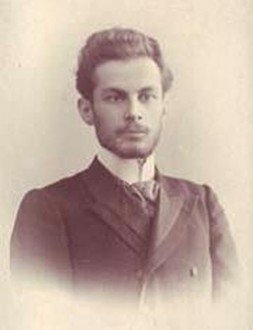

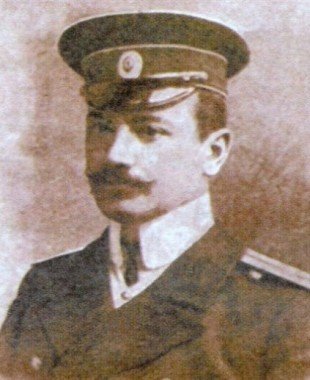

Н.Н. Миклухо-Маклай (1846—1888). Известный путешественник, антрополог и этнограф Николай Николаевич Миклухо-Маклай родился 17 июля 1847 года в селе Рождественское (близ г. Боровичи) Новгородской губернии. Отец, железнодорожный инженер-капитан, происходил из казачьего рода; его дед — сотник Стародубского казачьего полка Степан Миклуха в 1788 году отличился при взятии Очакова и получил потомственное дворянство. Мать — родом из Польши; когда-то её дед доктор Беккер был приглашён из Германии ко двору польского короля. В семье звучала русская, польская, немецкая речь. В 1857-м году семья переехала в Петербург, где его отец Николай Ильич Миклуха получил место коменданта Московского вокзала. В Петербурге семья поселилась возле Таврического сада, где Николай любил гулять. Семья была большая. Кроме Николая, ещё два брата — Сергей и Владимир и сестра Ольга, которую Николай очень любил. Отец пожелал, чтобы его дети учились в немецкой школе, но в декабре 1857 года Николай Ильич скончался на сороковом году жизни, и это желание осуществилось уже после его смерти. В 1858 году Николай и его старший брат Сергей были определены в школу Святой Анны. Николай был принят в 3-й класс. В «Книге счетов», хранящейся в государственном архиве, можно найти запись о внесении за его обучение 61 рубля 20 копеек. В Анненшуле Николай Миклуха (двойная фамилия появилась позже, в середине 1860-х годов) «хорошо занимался, но очень шалил». В 1859 году семья переехала на Большую Мещанскую улицу, дом 2. На этой же улице находилась Вторая Петербургская гимназия, куда Николай успешно сдал вступительный экзамен и был принят в 4-й класс. Гимназия не понравилась Николаю. Он стал плохо учиться и даже хотел уйти, но мать уговорила его остаться. В гимназии, как казалось Николаю, царил казённый дух, и, кроме того, он часто болел. Болезни, особенно постоянные простуды, были следствием сильнейшей «лихорадки», перенесённой в детстве. Николай пропустил много занятий и 4-й класс растянулся на 2 года.

Осенью 1861 года в Петербурге начались студенческие волнения. 2 октября вместе с группой соучеников, среди которых был и старший брат Сергей, Николай Миклуха принял участие в сходке, состоявшейся у закрытого властями Университета. Его арестовали и поместили в Петропавловскую крепость. Николаю исполнилось 15 лет, но на допросе он сказал, что ему 13 (маленький рост позволял ему уменьшить возраст) и что он случайно оказался около Университета — якобы проходил мимо по своим делам, и 5 октября его отпустили.

В 1863-м году, не окончив гимназию, Николай поступил вольнослушателем в Петербургский университет на физико-математический факультет. В том же году он был исключён из Университета после ссоры с инспектором. В марте 1864 года он выехал в Германию и поступил на философский факультет Гейдельбергского университета. Через год перешёл на медицинский факультет Лейпцигского, а оттуда — Йенского университета, который окончил в 1868 году.

Под руководством известного зоолога Э. Геккеля занялся изучением сравнительной анатомии животных. Побывал в качестве его ассистента на Канарских островах. Работал в зоологических музеях Дании, Норвегии, Швеции, Франции.

После окончания университета маршруты последующих путешествий пролегали через районы Северной Африки (там он путешествовал в одежде мавра), Южной Америки, островов Восточной и Центральной Полинезии, Новой Гвинеи, Индонезии (в те времена — Голландской Индии), Новой Каледонии, Австралии и многих других стран. Ядром его изучений была Новая Гвинея, которая представлялась учёному воплощением первобытного мира. На долю Новой Гвинеи выпало шесть путешествий, и находился он там, в целом, свыше двух с половиной лет. Впервые он туда прибыл в 1870-м году на борту военного корабля «Витязь».

В путешествиях Миклухо-Маклая многое поражает — и, прежде всего, его бесстрашие, жизненная стойкость, одиночество, на которое он обрёк себя в своих странствиях. Удивляет огромное количество неизведанных земель, в которых он успел побывать за свою короткую жизнь. Причём он последовательно осуществлял принцип стационарных наблюдений, пребывая подолгу на одном месте. И самым главным объектом исследований для Миклухо-Маклая был человек. «Путешествие к человеку»—таков был девиз учёного. «Меня интересуют люди, только люди, —говорил он своему близкому другу ещё со школьных лет князю Мещерскому. — К чёрту зоологию, систематику, коллекции. Мне нужен человек! Человек в первобытном состоянии, живущий в каменном веке, совершенно незнакомый с цивилизацией». Своими делами Миклухо-Маклай предлагал принципиально иной способ установления отношений с туземным населением. Как мог, он противодействовал колонизаторской политике, захвату территорий, насилию и грабежам, работорговле и т.д. Он всколыхнул всю Россию: две тысячи добровольцев готовы были отправиться с Миклухо-Маклаем в Новую Гвинею и организовать там русскую колонию… Его принимал русский император Александр III и очень благосклонно отнёсся к его планам. Обещал помощь.

Лев Толстой очень точно выразил в письме к Миклухо-Маклаю суть его деяний:

«Меня… умиляет и приводит в восхищение в вашей деятельности то, что, сколько мне известно, вы первый несомненно опытом доказали, что человек везде человек, т. е. доброе общительное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой. И вы доказали это подвигом истинного мужества, которое так редко встречается в нашем обществе, что люди нашего общества даже его не понимают. Мне ваше дело представляется так. Люди жили так долго под обманом насилия, что наивно убедились в том и насилующие и насилуемые, что это-то уродливое отношение людей не только между людоедами и христианами, но и между христианами, и есть самое нормальное. И вдруг один человек, под предлогом научных исследований (пожалуйста, простите меня за откровенное выражение моих убеждений), является один среди самых страшных диких, вооружённый вместо пуль и штыков одним разумом, и доказывает, что всё то безобразное насилие, которым живёт наш мир, есть только старый отживший humbug, от которого давно пора освободиться людям, хотящим жить разумно. Вот это-то меня в вашей деятельности трогает и восхищает, и поэтому-то я особенно желаю вас видеть и войти в общение с вами».

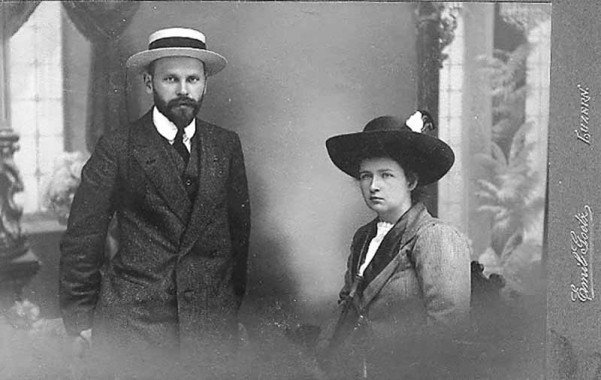

Миклухо-Маклай прожил жизнь, полную лишений, нравственных и физических страданий, укоротивших его жизнь. Почти всю жизнь он был одинок, поскольку его так называемые нетрадиционные наклонности мешали завести семью. Но любовь к женщине и настоящее счастье всё же не обошли его. В конце 1881 года он познакомился с австралийкой Маргарет Кларк-Робертсон, ставшей его женой. Их связала редкая любовь. На браслете, подаренном Миклухо-Маклаем Маргарите, были выгравированы латинские буквы: N.B.D.C.S.U. Они означали: «None but death can separate us» — «Ничто, кроме смерти, не может разлучить нас».

Их счастье продолжалось недолго. 14 апреля 1888 года Николай Николаевич Миклухо-Маклай скончался в клинике барона Вилие. Перед смертью он попросил жену сжечь все бумаги, дневники, письма. Всю ночь она жгла бумаги и плакала. Она не знала, что сжигает, поскольку ни слова не понимала по-русски. Тайна Маклая ушла вместе с ним. На черной плите, покрывающей его могилу на Литераторских мостках, выбиты буквы N.B.D.C.S .U. И ещё строки из Библии на английском языке: «Well done, good and faithful servant, thou hast been. Faithful over a few things Enter thow into the j oy of thy Lord. Come into me allye that labour and are heavy laden, and I will give you rest» В тексте сделаны ошибки, но Маргарита не успела их исправить — она покинула Россию. На русском языке текст звучит так: «…хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего (Матфей,25:23). Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас (Матфей, 11:28)».

Рядом покоится прах отца, умершего почти в том же возрасте.

Ещё раньше Николая скончалась его любимая сестра Ольга, с которою он делился своими тайнами. А брат Владимир утонул в Цусимском сражении в 1905 году Он командовал броненосцем «Адмирал Ушаков» и приказал потопить его, когда корабль был подбит в неравном бою с японскими крейсерами. Команде он приказал прыгать за борт…

После смерти мужа Маргарет де Маклай вместе с двумя сыновьями покинула Россию и поселилась в Сиднее. Она умерла в 1926 году. Сыновья путешественника никогда больше не бывали в России. Зато внуки посещали страну своего деда неоднократно.

В Австралии, которая стала родиной для его сыновей, вышла книга, посвящённая Миклухо-Маклаю. Автор книги пытается доказать, что Миклухо-Маклай был то ли русский шпион, то ли агент царского правительства. Вполне возможно, что он имел определённые задания правительства. Например, создать русскую колонию, выявить удобные стоянки для кораблей, препятствовать колонизации Новой Гвинеи недружественными странами. Вполне возможно. Но, прежде всего, он был учёный. Недаром в своём завещании он просил передать его череп в музей антропологии.

Р. Р. Бах (1859—1933). После окончания в 1877 году Анненшуле Роберт Романович (Робертович) Бах учился в Петербургской академии Художеств. В ранний период своей творческой деятельности исполнял композиции на аллегорические темы. За статую «Гений» в 1891 году получил звание академика. В 1899 году Р.Р Бах закончил великое произведение — памятник Пушкину в Лицейском саду. Наверное, соприкосновение с гением поднимает человека, активизирует его творческие возможности. Редкое сочетание двух, казалось бы, противоположных начал достигнуто в царскосельском памятнике поэта — при всей своей камерности, лиричности он подлинно монументален. На гранитном постаменте высечены строки пушкинских стихов. На одной из его сторон отрывок из стихотворения «19 октября»:

Друзья мои, прекрасен наш союз!

Он, как душа, неразделим и вечен —

Неколебим, свободен и беспечен,

Срастался он под сенью дружных муз.

Куда бы нас ни бросила судьбина

И счастие куда б ни повело,

Всё те же мы: нам целый мир чужбина;

Отечество нам Царское Село.

Р.Р. Бах создавал памятник к столетию со дня рождения Пушкина. Скульптор изучал жизнь поэта, много раз перечитывал его произведения. Он запечатлел в памятнике свои раздумья о жизненном пути поэта. Образ Пушкина исполнен светлой печали. «Печаль моя светла…» Погружённый в мир поэтических видений, отрешённый от житейской суеты, он сидит на старинной скамейке Лицейского сада. На ней всегда лежат свежие цветы…

Благодаря памятнику скульптор обеспечил себе почётное место в истории русского искусства, даже если бы он не создал других работ. Но он творил всю жизнь. Он автор памятника поэту А.Н. Апухтину на мемориальном кладбище Литераторские мостки (1898 год). Это грандиозное сооружение из розового полированного гранита с бронзовым бюстом поэта. На постаменте вырублены строки из «Реквиема» Апухтина. Широко известен памятник композитору М.И. Глинке на Театральной площади в Санкт-Петербурге (1906 год). Известны другие его работы-бюсты И.С. Тургенева, Н.В. Гоголя. Он создал барельефы с изображением всех русских святых — от Ольги до Тихона Задонского на фасадах церкви Воскресения Христова в Троице-Сергиевой пустыни. Зная его отзывчивость, к нему обращались родственники умерших людей — знаменитых и никому неизвестных. Бах никому не отказывал. Он создал множество замечательных надгробных памятников.

В советское время направленность творчества Баха изменилась. Он исполнил бюсты К. Маркса, Ф. Энгельса, А.И. Герцена, М.В. Фрунзе. Широкой известности эти работы ему не снискали. Вместе с тем он много лет был профессором Академии художеств, где воспитал немало талантливых скульпторов.

В.В. Струве (1889—1965). Выпускник Анненшуле 1906 года академик Василий Васильевич (Вильгельм Вильгельмович) Струве широко известен как историк Древнего Востока, автор многочисленных исследований и учебных пособий. Он проделал большую работу по изучению ценнейших исторических памятников, главным образом, папирусов, хранящихся в музеях Москвы и Ленинграда. С 1918 по 1933 год руководил Египетским отделом Государственного Эрмитажа. Преподавал в Ленинградском университете. В 1941—1950-х годах был директором Института востоковедения Академии наук СССР. Советская эпоха сказалась на его творчестве. Исторические материалы он использовал для обоснования марксистских теорий, за что его очень ценили власти. Правда, современные историки утверждают, что если бы он не привязывался к марксизму, его как бывшего Вильгельма Вильгельмовича превратили бы в лагерную пыль…

В Анненшуле учились и такие известные люди, как К.Я. Люгебиль — профессор Санкт-Петербургского университета, хранитель Эрмитажа, устроитель первого детского сада в России; замечательная артистка Е.М. Грановская, отдавшая русскому театру более 60 лет своей жизни; артист театра и кино С.А. Мартинсон, оставшийся в памяти старшего поколения благодаря великолепным кинофильмам «Антон Иванович сердится», «Новые похождения Швейка», «Третий удар» и др.

Автор: Архангельский Игорь Всеволодович | слов 5704Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.