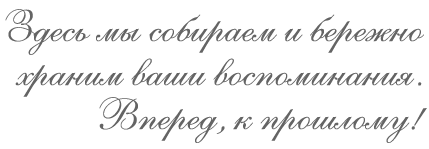

Первый владелец дома

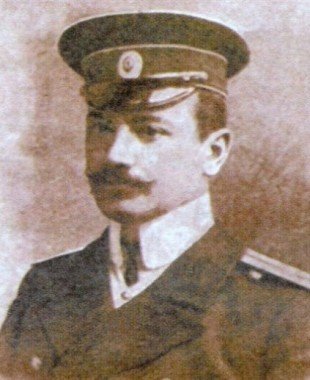

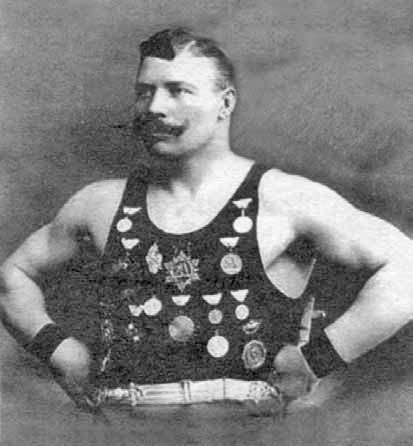

Гетман Иван Ильич Скоропадский (1646-1722), один из предков М. П. Толстого

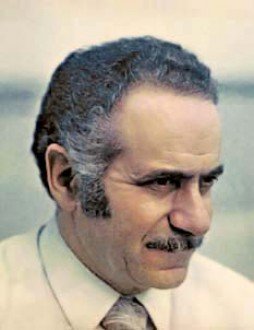

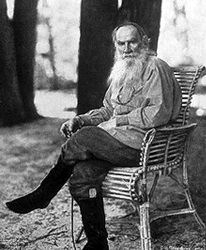

Граф Петр Андреевич Толстой - основатель рода графов Толстых (1645-1729), прямой предок М. П.Толстого

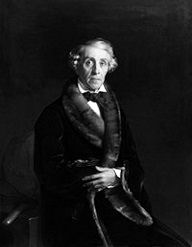

Граф Пётр Александрович Толстой. Портрет работы ДЖ. Доу, ЭрмитаЖ. Герой войны 1812 года, генерал-губернатор СПб., двоюродный дед М. П. Толстого

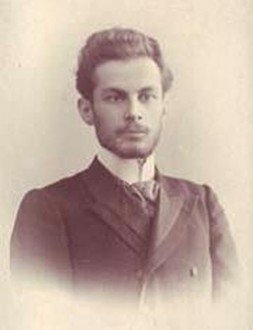

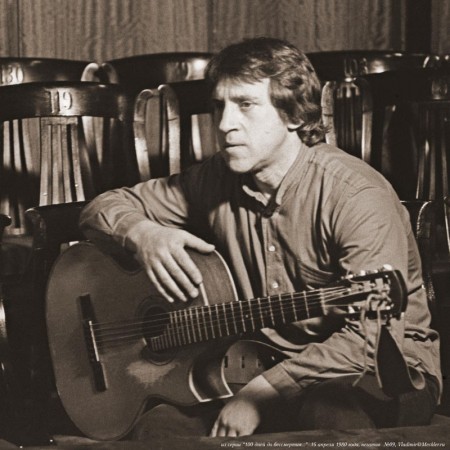

Лев Николаевич Толстой Фото С. М. Прокудина-Горского, 1908 год

Как только речь заходит о Толстовском доме почему-то все интересуются тремя вопросами:

1.Какому Толстому принадлежал дом?

2.Был ли он графом?

3.Родственник ли он Льву Толстому?

C ответа на эти сакраментальные вопросы, наверное, и начнем наш рассказ.

На фотографиях Толстовского дома, сделанных до Октябрьского переворота 1917 года, стоит подпись: дом графа М.П.Толстого. Значит он точно граф! Шутить с титулами в то время было невозможно.

Это сейчас можно произвольно титуловать себя на территории Российской Федерации как угодно (хотя по закону это не так). Кто-то титулует себя князем на основании липового диплома, а кто-то добавляет к фамилии дворянскую немецкую приставку «фон» на основании получения ордена в республике Литве (где по определению не может быть дворян, а приставка читается не «фон», а «вон»). В общем, кто как хочет — так сам себя и титулует!

Граф Алексей Константинович Толстой в юности. Портрет работы Карла Брюллова

В отличие от нынешних «самопровозглашенных» республиканских дворян — владелец Толстовского дома был настоящим графом.

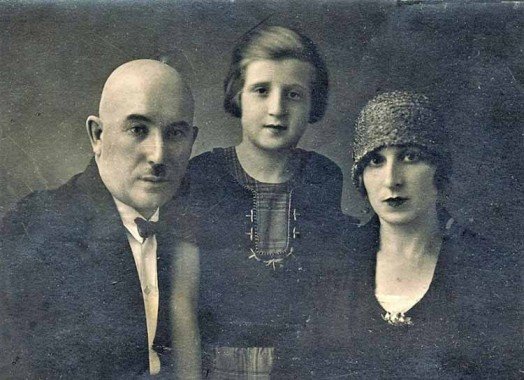

М.П.Толстой (1845 — 1913) — из шестого поколения графской ветви обширного рода Толстых, где были и просто дворяне и титулованные дворяне.

Первый граф из роду Толстых — это известный сподвижник Петра Первого — Петр Андреевич Толстой (1645 — 1729).

М.П.Толстой праправнук сына Петра Андреевича — полковника графа Петра Петровича Толстого и его Жены Ульяны Ивановны (дочери гетмана Скоропадского). Их сын — майор граф Александр Петрович Толстой (1719-1792) прадед М.П.Толстого) был женат на Евдокие Львовне Измайловой (1731-1794) (прабабушка М.П.Толстого) и имел сыновей — тайного советника графа Дмитрия Александровича (1754-1832) (дед М.П.Толстого) и генерал- губернатора Петербурга графа Петра Александровича, героя войны 1812 года…

Граф Фёдор Иванович Толстой (Американец). Портрет работы Ф. Рейхеля

Отец — тайный советник граф Павел Дмитриевич Толстой (1797 — 1875). Окончил Пажеский корпус и в 1818 году был определен в Гренадерский полк Его Величества короля Прусского. Вскоре он был переведен оттуда в Лейб-гвардии Преображенский полк, позднее в чине полковника — в Лейб-гвардии Семеновский полк, где в 1828 году командовал 1 -м батальоном. После перевелся в пехотный полк, затем числился на гражданской службе: в декабре 1836 года он упоминается как действительный статский советник в отставке, позднее — тайный советник. С 1834 года он был камергером, с 1855 года — гофмаршалом двора принца Петра Ольденбургского. Имел многочисленные награды, в том числе ордена Св. Станислава 1 -й ст. (1843), Св. Анны 1 -й ст. (1848), Белого Орла (1856) и Св. Александра Невского (1856).

Фёдор Петрович Толстой (медальер) Портрет работы С. К. Зарянко

Мать — графиня Софья Егоровна Толстая, урождённая баронесса Аретин.

Родители М. П. Толстого были друзьями семьи поэта Ф. И. Тютчева и его второй жены Эрнестины. Наверное, не лишне будет заметить, что девичья фамилия матери — Ф.И.Тютчева была Толстая.

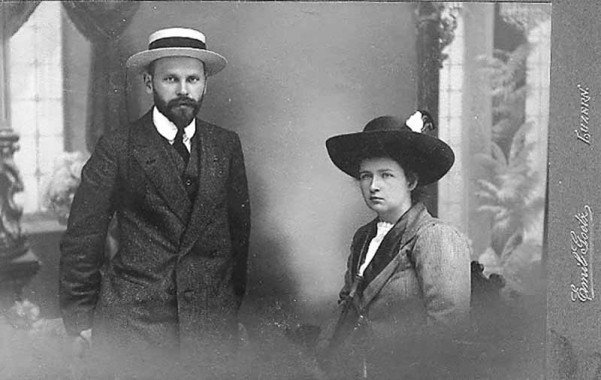

Граф М.П.Толстой и граф Лев Николаевич Толстой — пятиюродные братья.

С писателем и поэтом графом Алексеем Константиновичем Толстым он тоже пятиюродный брат. При этом Лев Николаевич Толстой и Алексей Константинович Толстой — троюродные братья.

Граф М.П.Толстой — четвероюродный племянник знаменитого художника и медальера графа Фёдора Петровича Толстого.

Граф М.П.Толстой — троюродный внук сенатора и знаменитого библиофила, чья коллекция старопечатных книг и древних рукописей составляет основу Российской Национальной (Публичной) библиотеки, графа Фёдора Андреевича Толстого.

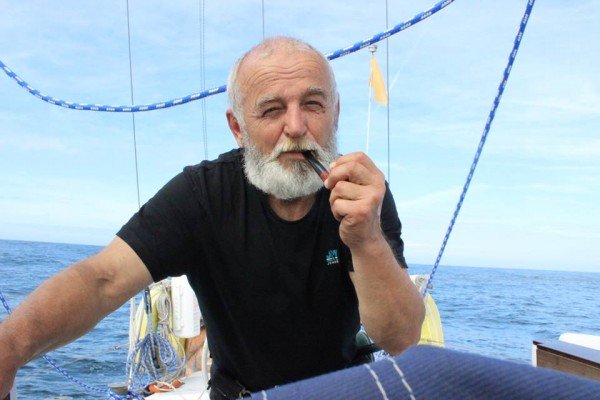

Граф Михаил Павлович Толстой. Рисунок любезно предоставлен музеем «Шипка» (Болгария)

С 1860 года воспитывался в Пажеском корпусе. С 1810 года Пажеский корпус помещается в комплексе зданий по Садовой ул., дом 26 — бывший дворец графа М.И.Воронцова (архитектор Растрелли, перестроен Кваренги), который до того занимал Капитул Мальтийского ордена. В 1819 году корпус был подчинен главному директору кадетских корпусов. Ещё в 1829 году, задолго до поступления графа М.П.Толстого были изданы правила о порядке зачисления в пажи и определения в Пажеский корпус, причем право просить о зачислении малолетних сыновей в пажи было предоставлено сначала лицам первых четырех классов, а затем — первых трех или же представителям фамилий, занесенных в пятую и шестую части родословных книг (титулованное и древнее дворянство). Как и все воспитанники Пажеского корпуса граф М.П.Толстой в период обучения считался причисленным к Императорскому Двору и систематически исполнял обязанности придворной службы, главным образом во время официальных церемоний, где присутствие паЖей было обязательным по протоколу.

Нарукавный знак Пажеского корпуса, где учился М.П.Толстой

В 1863 году, во время обучения графа Михаила Павловича Толстого Пажеский корпус перешел в ведение главного управления военно-учебных заведений.

В 1865 г. М.П.Толстой был выпущен из Пажеского корпуса подпоручиком в Лейб-гвардии Гусарский полк. .

Воронцовский дворец, в котором располагался Пажеский корпус

В 1868 году был произведен во флигель-адъютанты.

В 1870-1875 годы командовал эскадроном, затем дивизионом, временно командовал полком.

С 1875 года — полковник, заведующий хозяйством полка.

В 1877 году, в связи с началом Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, направлен в действующую армию и назначен командиром вначале 3-й, а затем и 1-й бригады Болгарского ополчения. Болгарские ополченцы под командованием М.П.Толстого заняли Передовую позицию на Шипке.

Оборона Шипкинского перевала болгарскими ополченцами под командованием графа М. П. Толстого

Окопы Передовой позиции были расположены по западным, южным и восточным склонам вершины Свети-Никола (Святого Николая) и далее на юг по скалистому ее отрогу под названием Орлиное гнездо. Накануне боев за перевал здесь держали оборону воины 3-го батальона Орловского полка. Его поддерживала артиллерия, а именно три батареи: Большая — четыре девятифутовых полевых орудия, занявшие позицию на западном склоне Свети-Никола; Малая — два девятифутовых полевых орудия, расположенные на восточном склоне той же вершины; Стальная — восемь полевых и одно горное орудие, поставленные у поворота дороги на самом перевале, на ровном месте, именуемом террасой. Командиром Передовой позиции был назначен полковник М.П.Толстой.

Памятник на Шипкинском перевале

Вот рассказ о начале обороны Шипки в августе 1877 года, написанный одним из русских военных корреспондентов: «Проезжая мимо частей войск, принимавших участие в деле, генерал Радецкий благодарил их. Скоро мы въехали на меловую площадку. Пули здесь назойливо свистали в ушах, отдаленные или пролетавшие высоко — жалобно стонали, близкие — рассекали воздух. Кому-то ранило лошадь; конь взвился на дыбы, но, видимо, рана была не тяжела — оправился и пошел далее, фыркая и пугливо озираясь.

За меловой площадкой — ложементы и батареи «Святого Николая.». Тут я первый раз увидел одного из мужественных защитников этой вершины, графа Толстого, которому много обязаны за 9 и 11 августа. Это высокий и стройный воин. Красивое, загорелое и окуренное пороховым дымом, лицо его весело выглядывало в сумраке ночи, трудно было узнать в этом боевом офицере петербургского джентльмена. После того как я его встретил на Шипке, он уезжал в Тырново отдохнуть на два дня, пробыв в деле безотходно более двенадцати дней. Здесь он помещался вместе с солдатами и первое время питался одними сухарями, как и они. Когда уполномоченный Красного Креста предложил ему коньяку и разных консервов, Толстой отказался, прося передать это раненым, и взял только одеяло, потому что на высотах Шипки ночью очень холодно, а у него, кроме мундира, да и то оборвавшегося в рукопашных схватках первых трех дней, ничего с собой не было».

В. Немирович-Ланченко «Год войны. Дневники русского корреспондента»

А вот еще один эпизод, но спустя почти пять месяцев тяжелейших боев и лишений: «…Несколько строк о бое 28 декабря, едва ли не самом блестящем деле шипкинской эпопеи. Это было последнее крупное сражение в эпоху 1877 -1878 годов, и тут Турция потеряла свою последнюю армию.

Серый и туманный был этот славный день. Мгла окутывала дали, серое небо точно давило вершины Балкан. В ущельях курился туман, сады и рощи деревень в долине Роз казались облаками, охваченные отовсюду мглою… Лысая гора, резко обрисовывающаяся среди окружающих ее вершин, тогда вся пряталась… Ее мы не видали.

0рден Святого Георгия 4 степени

Еще свет робко-робко пробивался на востоке, когда Скобелев уже объезжал шейновское поле. С зарею поднялись солдаты, на Имитли едва-едва доносился грохот горных орудий, стучавших по окрепшей за ночь почве… Суздальский полк еще находился в Балканах, как и вся наша артиллерия, за исключением батареи, вооруженной горными орудиями. Там же еще застряли стрелковый батальон и две дружины болгарского ополчения…

Не успело солнце подняться, как полки уже — выстроились… Солдаты были очень оживлены; зная их суеверие, Скобелев, объезжая ряды, повторял.:

- Поздравляю вас, молодцы! Сегодня день как раз для боя — двадцать восьмое число… Помните, двадцать восьмого мы взяли Зеленые горы, двадцать восьмого сдалась Плевна… А сегодня мы возьмем в плен последнюю турецкую армию!.. Возьмем ведь?

- Возьмем… ура! -звучало из рядов…

- Заранее благодарю вас, братцы…

В десять часов передовая позиция была уже занята отрядом графа Толстого, выстроившимся в боевой порядок

- Выдвиньтесь на хороший ружейный выстрел! — приказал ему Скобелев.

Награда М. П. Толстого Орден Святого Владимира с мечами и бантом 4 степени

Сам генерал стал в центре. По обыкновению вокруг сгруппировались ординарцы, позади его развернут был его значок, следовавший за ним всюду: и в Фергане, и в Хиве, и в Плевно. Среди мертвого безмолвия разом заговорили горные пушки нашей батареи, когда впереди показалась турецкая кавалерия, развертывавшаяся перед Шейновом… Против нас оказалось пятнадцать турецких орудий… Сосредоточенный огонь их был направлен сегодня исключительно против группы Скобелева…

- Господа! — обернулся он. — Не угодно ли вам раздаться… Разбросайтесь пошире… Иначе перехлопают нас…

- …Сегодня моя жизнь нужна!-в виде пояснения сказал он потом. — Куропаткин ранен, его нет. Если меня убьют — некому будет принять команды…

Мы разъехались на довольно большое пространство…

- Сейчас к туркам подойдет подкрепление! — озабоченно проговорил Скобелев.

- Почему вы знаете?

- А слышите?

В грохоте турецких батарей стали выделяться отдаленные звуки рожков. Турки подавали сигналы. Скобелев усилил наш левый фланг и выдвинул ополчение к Шипке, где, по его мнению, были три табора турок.

- Они, подлецы, догадаются, что у нас только орудия малого калибра!.. Нужно обмануть неприятеля… Поставьте людей у орудий! — приказал генерал.

Вторая боевая линия вышла на позицию с музыкой и песнями. Развернутые знамена слегка колыхал ветер… Около 11 часов турки сосредоточили свой огонь против нашего левого фланга. Туда Скобелев послал стрелков Углицкого полка… Люди начали падать… По массе пуль, несущихся навстречу, видно, что турки собрались здесь не менее, как в количестве пятнадцати таборов… А сколько их еще позади — в редутах и фортах, защищающих с юга шипкинские позиции. Скобелев делается все серьезнее и серьезнее… Лицо его озабочено, как никогда…

- Если меня убьют, — снова оборачивается он к окружающим, — то слушаться графа Келлера. Я ему сообщил все…

На нашем левом фланге все разгорается и разгорается перестрелка, там уже перешли линию огня и находятся в самом пекле. Шейново кажется отсюда примыкающим к Балканам. Перед этим пунктом несколько холмов, они заняты турками. Их следует взять во что бы то ни стало… Оттуда — особенно сосредоточенный огонь… Роты, видимо, хотят их обойти с фланга; ни на минуту ружейный огонь не стихает, напротив, растет и растет, сливаясь с отголоском маршей вступающих в боевую линию полков. Наши «Пибоди» пока идут не стреляя. Мы под огнем, но сами огня не открываем. На одну минуту перед курганами стрелки углицкие приостанавливаются… Слышится команда, развертывается цепь и беглым шагом бежит, охватывая курганы дугою… Залпы и беглый огонь у турок доходят до исступления. Наконец, наши у курганов — бой в штыки — слышно «ура», и на вершине холмов показываются угличане, радостно размахивая ружьями и созывая отсталых. Турки вереницами бегут к лесу и занимают его опушку… По этом.у пути легко узнать их отступление. Меткий огонь наших стрелков уложил их так густо, что еще издали видишь среди белеющих снегов какую-то черную полосу до самого леса.

- Молодцы, угличане! — замечает Скобелев…

- Вы помните, каких за мужество при обороне Шипки нагнали ко мне солдат для пополнения уничтоженных под Плевною полков… Что это были за трусы… Разве можно было с ними драться… А теперь полюбуйтесь на них… Как стойки они… Вот вам и Зеленые горы. В две недели дивизия получила боевое воспитание…

Курганы почернели от людей, занявших их. Снизу до верхушек густо засели стрелки, но ненадолго. Нужно было пользоваться минутой и продолжать атаку… Вот цепь опять развернулась, двинулась вперед — идет шибко, хорошо… Позади двигаются еще люди… Огонь у турок делается отчаяннее. Вдруг — точно к ним явилось подкрепление — залпы зачастились, турки выбегают из опушки леса; наше наступление встречают убийственным огнем с фронта. На левом фланге угличан показываются черкесы, на правом наши точно приостановились, колыхнулись… Лвинулись назад… Еще минута, и наша цепь, отстреливаясь, волнообразно отступает за курганы. Одну минуту Скобелев боится, чтобы они и их не отдали… Нет, курганы остаются за нами.

Неприятельская кавалерия и не думает отступать… Она заскакала во фланг нам и теперь маневрирует между нами и Шипкой… Подскакивают черкесы в одиночку, ругаются по- русски и сейчас же во всю мочь улепетывают назад. Кинулись было за ними казаки — и давай тоже джигитовать…

- Ну, я этих фокусов на седле не люблю… Прикажите, чтобы слушали команду, а не кувыркались… Мне акробатов не надо. Пошлите прямо две сотни донцов в атаку!

Все, опустив пики, помчались, развернув фронт на турок… Точно ураган просвистал мимо. Турки их выдержали шагов на двести и, дав глупый залп наудачу, опрометью шарахнулись по направлению к Шипке.

- Граф Толстой ранен! — подъезжает ординарец к Скобелеву…

- Э!.. — с досадой проговорил генерал… — Терять Толстого в такую минуту… Он нужен… Жаль, жаль… Пускай Панютин примет команду…

Резервы ближе и ближе передвигаются к линии боя…»

Храм-памятник Рождества Христова. На открытии в 1902 году присутствовал граф М.П.Толстой

В.Немирович-Данченко «Скобелев», глава 27.

За мужество, проявленное при командовании передовой позицией при обороне Шипкинского перевала, М.П.Толстой был пожалован орденом св. Георгия 4-й степени.

Позднее за отличия при Никополе, Шипке и Эски-Загре награжден золотым оружием с надписью «За храбрость» и орденом св. Владимира IV степени с мечами и бантом.

После войны граф М.П.Толстой командовал 15-м драгунским ^ Шрерским полком, затем бригадой 2-го Кавказского кавалерий

ского корпуса, был начальником Царско-Колодского военного полугоспиталя, состоял при Кавказской армии.

В 1882 году вышел в отставку с чином генерал-майора и поселился в имении Трубетчино, принадлежавшем его супруге Ольге Александровне, посвятив себя занятию хозяйством и земской деятельности в Тамбовской губернии.

С 1884 года он состоял почетным попечителем мужской прогимназии в Лебедяни.

В 1902 году в составе официальной делегации присутствовал на открытии Храма-памятника Рождества Христова на месте боёв за перевал Шипку.

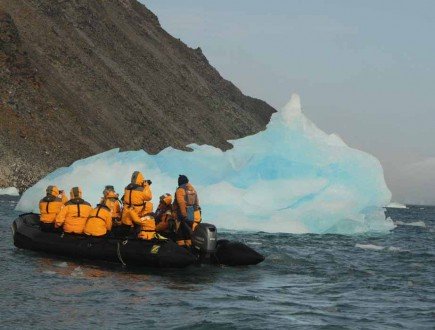

Г раф Михаил Павлович Толстой вместе с супругой Ольгой Александровной и детьми Павлом, Виктором, Ольгой, Александром и Софьей был внесен в V часть дворянской родословной книги по Тамбовской губернии.

Супруги Толстые подолгу жили в Трубетчино и смогли не только сохранить, но и приумножили доходы с образцового усадебного хозяйства, созданного трудами и заботами прежних владельцев — предков и родственников Ольги Александровны. Имение приносило очень приличные доходы, позволявшие семье Толстых содержать роскошную квартиру в столице империи — в Санкт-Петербурге. Даже тогда, когда Ф. И. Лидвалем уже был построен знаменитый Толстовский дом, семья Толстых в нём не жила. Они продолжали жить на улице Моховой в доме № 27-29. Этот дом ныне всем известен по фильму «Собачье сердце» как дом, где жил профессор Ф. Ф. Преображенский. На самом деле это был доходный дом страхового общества «Россия», главный и левый корпуса которого были построены в 1897-1900 годах учителем Фёдора Лидваля — Леонтием Николаевичем Бенуа, в мастерской которого с 1894 по 1896 год учился будущий создатель Толстовского дома. Вполне возможно, что мнение Л. Н. Бенуа играло определённую роль при выборе архитектора для проектирования и строительства доходного дома графа Толстого. Тем более, что Л. Н. Бенуа в то время был одним из авторитетнейших специалистов и архитектором Высочайшего двора.

После смерти графа Михаила Павловича Толстого знаменитый Толстовский дом переходит по наследству к его вдове — Ольге Александровне Толстой, поэтому дом до Октябрьского переворота иногда называли домом генеральши Толстой.

В 1913 году граф Михаил Павлович Толстой умирает в Лозанне (Швейцария).

В 2009 году впервые о графе Михаиле Павловиче Толстом были опубликованы две специальные биографические статьи М. Н. Колотило (См. раздел «Библиография.»)

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.