К СТАТЬЕ И.А. ЦАЛКИНА «Ещё раз о «Фанатах морских аномалий»

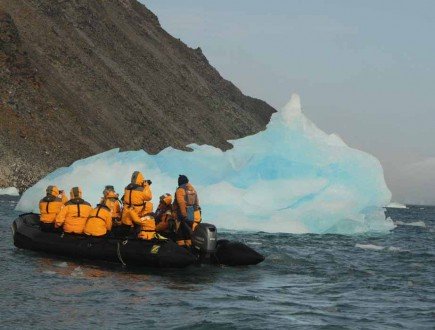

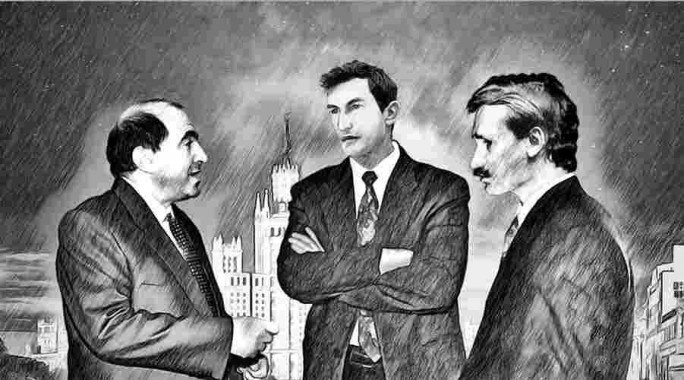

При прочтении статьи нахлынуло много всяких воспоминаний… Вот, например, фото из далекого 1974 года.

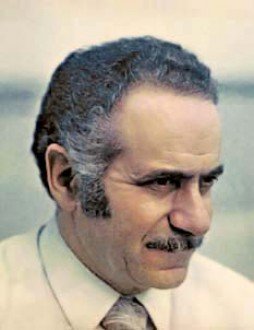

Слева направо: Л.П. Свиридов, А.К. Чекин, В.А. Цвикевич |

На берегу залива в Западной Лице (Большая Лопатка), рядом с КУНГом и технической позицией – три МАСТОДОНТА тематики: Лев Петрович Свиридов – главный конструктор, ещё далеко не лауреат Ленинской премии, Аркадий Константинович Чекин – технический руководитель испытаний и Виктор Александрович Цвикевич – начальник отдела разработки преобразователей гидрофизических полей, ещё не награжденный орденом Дружбы народов.

У каждого – своя судьба, и она объективно описана в статье И.А. Цалкина.

Но есть детали. Немного о деталях. Никто из них ещё не мог себе и представить, с чем они связались. Конечно, было ТЗ и техническая задача была им ясна, но они не имели ни малейшего представления об океане, – той среде, в которой аппаратуре предстояло работать. К слову сказать, и сегодня об океане мало чего достоверно известно. Так, более-менее связанные общей физикой плоды размышлений.

И вот – ОКЕАН!

Всё течет, все меняется (встречал и такой вариант: всё то, что движется, меняется, лишь временно устойчиво).

Нельзя дважды войти в одну и ту же реку…

Гераклит

Умный был мужик!

Не подумайте, что это какой-нибудь курс. Это просто мой взгляд на историю и современное состояние науки «физика океана».

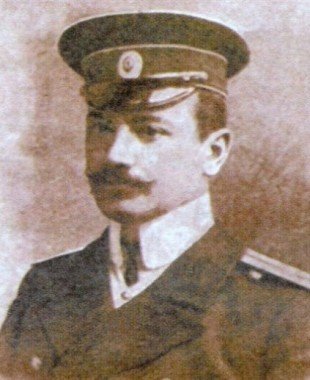

Предысторию умалчиваю. Всякие там мореплавания и навигации. Речь о науке. От норвежского учёного, основателя науки физической океанографии Фритьофа Нансена до датского учёного океанографа Мартина Кнудсена и норвежского полярного мореплавателя, исследователя-океанографа Отто Свердрупа, естественно.

«Ab ovo!»

Хорошее было для физики время!

Измерил температуру в двух точках океана, и, подключив воображение… строишь модель. Обнаучиваешь измерения, так сказать. Занятие очень приятное.

Динамический метод вычисления течений, например, создан в начале XX в. В. Сандстремом и В. Геланд-Ганзеном. Развит Н.Н. Зубовым, X. Сведрупом, Л.М. Фоминым, В.Б. Штокманом и др.

Завидую тем, кто занимался его развитием.

Идея (грубо) заключалась в том, что более плотная вода должна была двигаться в сторону менее плотной. Идея физически разумная, но для океана… Однако, «с развитием темы» в неё вовлекались дополнительные факторы «влияния» – глубина, вращение Земли (параметр Кориолиса), вертикальный профиль плотности, параметры шероховатости и вообще всё, что придёт в голову «пытливому исследователю». В результате тема стала настолько классической, что любые сомнения в её истинности казались неуместными.

То, что всё это продукт мыслительной деятельности стало очевидным по мере развития инструментария. Но теория успешно просуществовала лет 50 и сейчас преподается на 1-2 курсах.

Реальные измерения противоречили теории, и следующим этапом стала попытка применения уравнений движения и их прямых решений. Очень богатая идея!

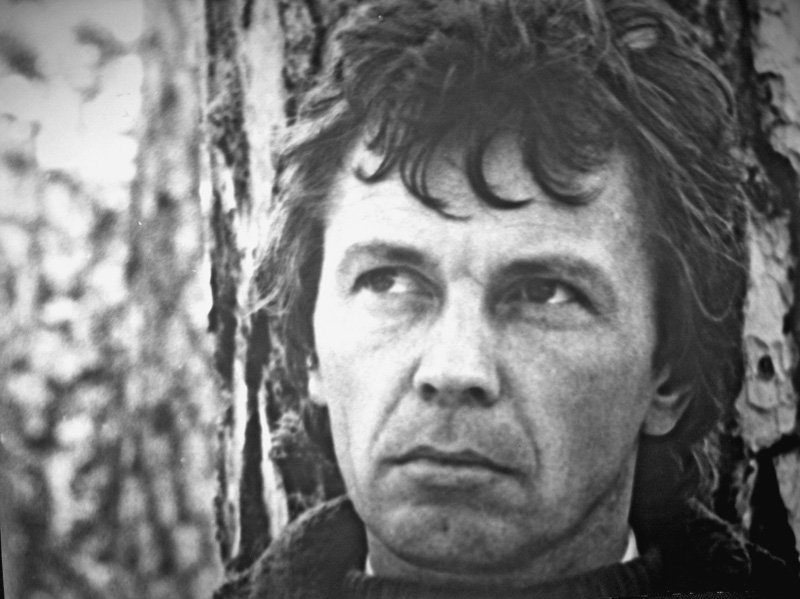

Существуют целые школы этого направления от Павла Самойловича Линейкина и до Бориса Абрамовича Кагана. Через Сергея Сергеевича Зилитинкевича, естественно.

Зилитинкевич был самый мудрый еврей. Сергей Сергеевич помимо каких-то махинаций с золотом (за что был посажен и реально отсидел какое-то время) выдвинул блестящую идею разделения горизонтальных и вертикальных движений и их независимости.

Дело в том, что аналитически в полной форме уравнения движения не решаются (4 уравнения, 4 переменных). А вот если отделить «мух от котлет», то и решить можно.

Действительно, если сравнить размеры Земного шарика и максимальные глубины океана, то океан – это сопля, размазанная по поверхности Земли, т.е. движение в океане принципиально двумерно. С позиции Земли, конечно.

Я не буду разбирать запутанные пути развития теорий и подходов к решению уравнений движения от методов итераций до разнообразных гипотез. Скажу только, что многообразные «школы» обеспечили комфортное существование не одного поколения советских (и зарубежных, естественно) океанологов. Ну, там степени, должности и т.п.

Появление спутников и непрерывный мониторинг внесли некоторую смуту в «отработанные теории». Никаких «рек в океане» и прочих приложений теорий, естественно, не существует.

Но в начале пути не существовало приборов, объективно отражающих океан. И сделана попытка их создания. Именно в этом – СУТЬ ДОСТИЖЕНИЙ ТЕМАТИКИ. Непонятая до сих пор.

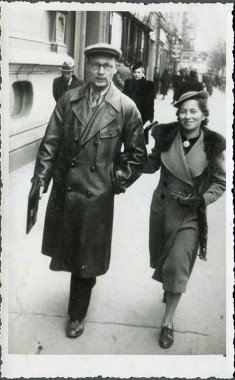

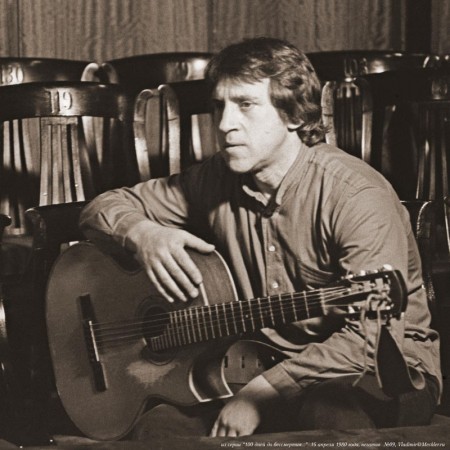

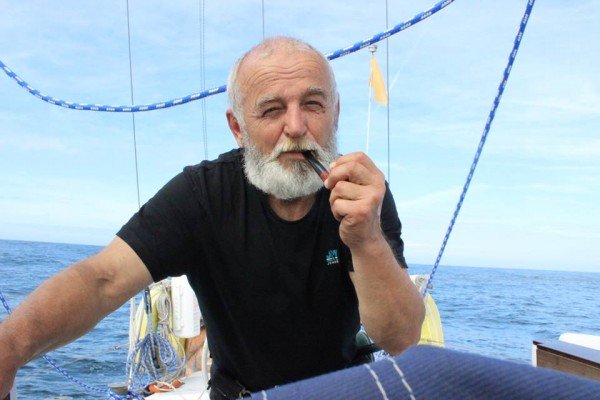

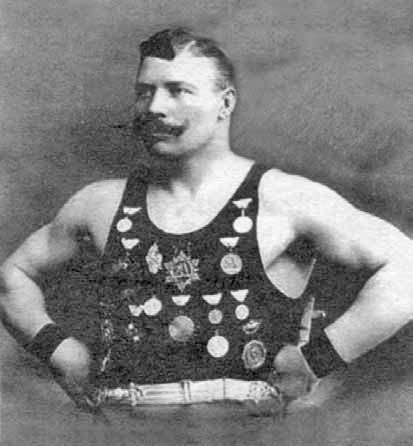

Ниже приведена фотография оставшихся фанатов морских аномалий, сделанная ровно 17 лет назад, в сентябре 2002 года на 80-летии Л.П. Свиридова.

Завилович Игорь Михайлович | слов 689Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.