Автобиография Черенкова Николая Александровича

Автор: Черенков Николай Александрович

Моя биография

1. Вставай, поднимайся, рабочий народ!

Не знаю, у всех ли это так бывает, но моя память до пятилетнего возраста сохранила лишь отдельные моменты – бессвязные обрывки, изредка всплывающие на поверхность сознания из каких-то бездонных запасников мозга в виде очень ярких зрительных образов – и только. Вот я сижу у кого-то на коленях, – это была женщина, – а у ног трется кошка. Я ясно вижу её: боком ко мне, голова поднята, лапы в положении шага, хвост изогнут вверх змеей, масть – черное с белым, с преобладанием последнего. Звуков нет и движения нет. Один кинокадр. Вот в довольно ярком свете большой керосиновой лампы (я видел и осознал её уже после) мой голый живот, его посыпают мукой; яркий блик на жёлтом сложной формы предмете – самоваре, неясный образ суетящейся матери. В памяти не сохранилось ни ощущения боли, ни обстоятельств, предшествующих моменту, – обстоятельств, при которых я обварил себе живот. Вот я стою возле старой деревянной кровати, где лежит высохшее, сморщенное, желтое тело старухи – моей бабушки. Здесь все тускло, серо, невесело. Это угол кухни, куда достигает мало света. О том, что это бабушка, пролежавшая в постели слепой девять лет, мне рассказывала моя мать уже после. «Коля, подойди ко мне, я тебя хоть помацаю (т.е. пощупаю)» – она только слышала о моем существовании.

Но с пяти лет у меня сохранились уже вполне связные, тревожные и может быть поэтому осознанные и превалирующие над другими воспоминания. Вот «Гриппенберг» – деревянный солдатик на картонном коне с колесиками. Он едет на войну – сражаться с японцами. А рядом лежит книжечка, на обложке которой стоит с фуражкой в поднятой вверх руке подлинный «герой» русско-японской войны генерал Стессель: «На шаг не отступлю!»

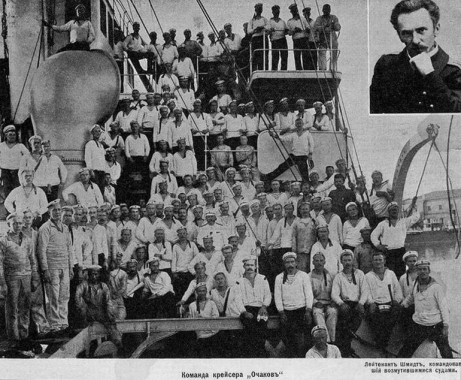

Совершенно ясно сохранились в памяти портрет лейтенанта Шмидта в кружке на фоне крейсера «Очаков», напечатанный в газете «Русское слово», и слезы матери, следившей за всеми тревожными событиями тех лет; постоянное печальное выражение её лица, её удрученный вид.

Я точно знал, зачем и почему появляются у нас эти тоненькие журналы-плакаты с полыхающими языками красного пламени на черном фоне. И на револьвер системы «Смит и Виссон», выбрасывающий патрончики в руках моего брата Михаила, смотрел не так, как на свое стреляющее горохом ружьё. «Вон Миша идет, – указывала мне в окно мать, – спроси у него: «ты председатель?» – Он председатель забастовочного комитета. Его единогласно выбрали на эту необычную должность рабочие станции Коренево. Сейчас он придет, разденется, и в ожидании обеда будет ходить по комнате и напевать: «Вставай, подымайся рабочий народ..». Потом возьмёт запрещённые журналы и пойдёт куда-то, а мать с тревогой будет смотреть ему вслед и плакать: ведь и лейтенант Шмидт так-то…

Забастовочный комитет железнодорожной станции Коренево

|

Председатель забастовочного комитета того времени не был похож на сегодняшнего председателя месткома, собирающего членские взносы. Взбунтовавшийся народ сделал его практически исполнителем своей воли, революционным диктатором на целом участке железной дороги. Растерявшиеся жандармы вытягивались перед ним в струнку и отдавали честь. Управляющему дорогой он не дал разрешения прицепить свой вагон к пассажирскому поезду, и тот прокатился сто вёрст, по старинке, на «перекладных». Так сильно и реально было ощущение силы народа, таков был страх перед зловещими раскатами надвигающейся грозы у царского правительства и его чиновников.

Слова «народ», «простой человек» всегда в нашей семье были священны и уважаемы. Такими они остались и после того, как революция 1905 года была подавлена, и моему брату Михаилу только случайное стечение обстоятельств помогло отделаться «лёгким ушибом» – запрещением работать на железной дороге. Близким другом и участником революции 1905 года была дочь управляющего Толпинской экономией Иваненко (кажется, Александра Васильевна). Отец её находился в хороших отношениях с рыльским исправником, через руки которого проходили все материалы о «беспорядках». Когда начались аресты, и Иваненко-отец узнал об опасности, грозящей дочери, он обратился к исправнику с просьбой о выручке. По всей вероятности, выручка состояла в том, что донесения об Иваненко, а заодно и Черенкове, были по возможности изъяты из дела, чем и объясняется то, что эти фамилии нигде в архивах не сохранились.

Мой отец, Александр Афанасьевич, приехавший на заработки из села Верхние Угоны Льговского района ещё четырнадцатилетним мальчиком, работал у станового пристава письмоводителем, и, приходя домой, часто с возмущением и слезами на глазах рассказывал, как полицейские бьют арестованных мужиков. Дома он частным образом писал прошения в суды, последовательно доводил дела до высших инстанций и, бывало, выигрывал. Номинально (для жены) у него была такса: один рубль. Но на вопрос клиента он всегда отвечал: сколько дадите» и, не считаясь ни с какой своей нуждой, часто довольствовался одним «спасибо», а на упрёки матери строго возражал: «что же, по-твоему, с человека кожу снять?» И уж никакими деньгами, посулами, а тем более водкой, до которой он был большой охотник, его нельзя было соблазнить написать жалобу на того, чьё дело он признал справедливым и принял к своему производству.

Был ещё человек, который во мне, ребёнке, помогал воспитывать уважение к «простому народу». Летом на отдых приезжал к нам дядя по матери, Василий Прохорович. Он жил в Сумах и работал фельдшером на сахарном заводе Харитоненко. Город этот отличался обилием «босяков», нападавших на запоздалых прохожих. Но дядя Вася шёл домой в любое время без опаски. В те же годы революционного подъема он представил своё жизненное положение в таком виде:

Наделён я судьбой

Полотняной сумой

И носить на плечах

Со своею семьёй.

Пока плечи мои не истёрлися,

Буду с`уму носить,

Своих деток кормить.

Когда ж старость придёт,

По наследству дет`ям

Полотняную суму свою я отдам,

Чтоб носили они полотняный крест

На плечах у себя, как носил их отец.

Редактор местной газеты напечатал стихотворение, за что и поплатился вместе с автором своей «политической благонадёжностью».

Я видел, как к дяде Васе, по тем временам единственному лекарю во всей округе, приходят лечиться люди со всеми болезнями, и при этом в его «полотняную суму» ничего не попадает.

Было ещё одно качество у дяди Василия, привлекавшее моё внимание и симпатию: он был неверующим и не любил духовенства. «Мы молимся только для своего успокоения, морального утешения, – говаривал он, – а на самом деле никакой души и никакого рая на небе нет…». Но он сам никогда и не молился, не говоря уже о посещении церкви. Не очень религиозной была и моя мать, а уж над «дурным глазом», «гнилой неделей», «ведьмами», который «соху доят», гаданьями и ворожбой всегда от души смеялась.

Может быть, к матери и дяде перешло что-то от их отца – моего деда – Прохора Петровича Шкорбатова, который, будучи дьячком (псаломщик – нижний чин церковнослужителя), уже на четвёртый день Великого поста возвращался из церкви навеселе, с шапкой набекрень и трубкой в зубах: «сегодня разрешение вина и елея». Зная поднаготную поповской жизни, он и сам не очень-то верил в душеспасительные свойства церковных установлений. Так в детстве закладывались основы моего реалистического отношения к миру, к жизни, к народу.

2. Чудо-юдо-рыба-кит

После крушения революции 1905 года брат Михаил, лишённый права работать на железной дороге, выехал за пределы Курской губернии, в город Волчанск на Харьковщине, устроился на работу в системе кооперативной торговли и через какое-то время женился на библиотекаре Народного дома. В Коренево он бывал теперь от случая к случаю, а между случаями связь с ним поддерживалась путём переписки. Мне стало известно настроение ожидания письмеца от Миши и готовности ответить ему печатными буквами и рисунком, который обязательно получит внимательный отзыв авторитетного брата (а он навсегда остался непререкаемым авторитетом для всех членов нашей семьи) и его жены, по образованию учительницы. И каждый месяц станет аккуратно приходить пакет с чудесными приложениями к детскому журналу «Светлячок» – «Работы для маленьких пальчиков».

Игрушки для вырезывания и склеивания из бумаги, фигурки для составления диорамных иллюстраций к сказкам, пособия по рисованию, плетению, складыванию множества вещей из одного листка бумаги, тетради для раскрашивания и т.д. Похождения Мурзилки и его сподвижников – лесных человечков, которые могли прятаться под листом лопуха и воевать соломенными копьями, доктора Мазь-Перемазь, Чи-Ка-Чи китайца и других – всё это возбуждало фантазию и заставляло биться над столь серьёзными вопросами, как постройка домов, изготовление одежды и оружия для «лесных человечков», когда они будут найдены. А что они найдутся, в этом сомневаться было трудно, так как в нашем саду столько густой травы, что не может быть, чтобы они в ней не прятались. Была у меня и кукла, которую я сам сшил из тряпочек и набил ватой. Но это был мальчик и звали его Андрюшей. Занимался я и вышиванием по канве крестиком. Меня научили этому двоюродные сёстры Лара и Маруся, дочери дяди Васи.

Зимними вечерами я засыпал не иначе как утолив своё воображение в сотый раз повторяемыми сказками мамы или дяди Васи про «Козу-дерезу» или хитрую лисицу, или глупого волка, или набитого дурака, а летними днями, когда мать трудилась в огороде, я ходил неотступно вслед за ней и, положив начало неизменным вступлением: «Мам, давай разбалакивать», развивал свои фантастические мечты об игрушках, лесных человечках и прочих интересных вещах, которые мы найдем, сделаем или купим, или осаждал вопросами как, почему и откуда. Мать не мешала потоку моих словоизлияний, терпеливо выслушивала, односложно отвечала и, казалось, ничего не задерживала в памяти из моей болтовни, но вот однажды – мне было тогда лет семь – я к удивлению своему увидел, что мои мечты и впрямь начинают осуществляться. Во-первых, у меня появились краски с кончиком птичьего пера вместо кисточки. Боже, какие краски! Я и сейчас вижу перед собой сине-грозовое небо, зловещего цвета море, белый парус на нём и красные стены прибрежной крепости с башнями, которые из-под птичьего пера возникли на листе писчей бумаги. Такими представлялись мне цвета на картинах Н. Рёриха, репродукции которых я любил рассматривать в «Журнале для всех». Во-вторых, у меня появился и свой музыкальный инструмент – правда, не гитара, какую я видел у Лары и включил в число предметов своих мечтаний, но всё же настоящий инструмент, на котором я взаправду и без особого труда смог сразу сыграть «Дети в школу собирайтесь», а потом и «Во саду ли в огороде» – металлофон с восьмью пластинками от «до» до «до». А когда я исчерпал все возможности этого инструмента и, доказав свои способности и прилежание, загорелся страстным желанием получить в руки красавицу, висевшую в витрине музыкального магазина Е. Полонникова, стал осаждать мать этой осуществимою мечтою с такой же неотступностью, с какой раньше осаждал неосуществимою. И вот за счёт каких-то жизненных лишений был удовлетворён и это мой каприз. Первыми моими учителями игры на скрипке были присланные Михаилом учебник сольфеджио проф. Гилева и самоучитель для корнет-а-пистона. Это было начало становления вкуса к большой музыке на образцах классических мелодий – фрагментов из Моцарта, Баха, Грига, Мендельсона, Глинки и народных песен. «Скрипочка – друг, – говорил дядя Вася, – она разделит и твоё горе, и твою радость».

Но не только в музыке формировался теперь мой вкус. Многочисленные фигурки – иллюстрации одной из сказок, когда-то вырезанные и сложенные в ящик книжного шкафа, бережно хранились и иногда с наслаждением пересматривались. Среди декораций, на фоне которых должны были расставляться фигурки, был рисунок кита, на спине которого расположилась целая деревня, и крестьяне пашут землю. И теперь моё внимание привлекала уже не только фантастичность вымысла, но и ещё больше – сама манера исполнения рисунка. Я всматривался в линии и штрихи, сделанные по-видимому очень мягким карандашом на шероховатой бумаге, в нежные переливы акварели на небе и на воде и в то, как всё это сочетается вместе в одной ясной картине. И начались мечты о том будущем, когда я сам научусь так рисовать. В это время я уже учился в начальной кореневской школе.

3. От мечты к одержимости

Картинки, книжки, рисунки, ноты – то под прямыми лучами летнего солнца в саду, то в вечерних сумерках без лампы обеспечили быстрое развитие близорукости, когда я был ещё в третьей группе, настолько, что явилась необходимость поехать в Курск к глазному врачу для назначения очков. Сидя с матерью в комнате для отдыхающих, я, конечно, стал рассматривать обстановку и вдруг… я остолбенел… У меня отнялись не только руки и ноги, но и сердце и лёгкие. Чувство удивления, восторга, радости, счастья, наконец не испытанного никогда раньше наслаждения пришло лишь через какое-то время, когда я постепенно «оттаял», пришёл в себя. Небольшая картина – пейзаж, сделанный масляными красками, может быть и не относился к большим шедеврам искусства. К этому времени я уже видел много репродукций, наверное, с более значительных произведений. (Мой брат Павел выписывал «Журнал для всех», «Ниву»). Но те давали лишь представление о картинах, здесь же был пусть небольшой, но оригинал, который ощущался непосредственно. Лежали синие тени на живых трепетных листьях, скользили по кустам, по песчаной дорожке лучи заходящего солнца, светилось предзакатное небо. Я не только видел – я слышал картину, слышал её тишину, чувствовал спадающий зной летнего дня. Я стоял не в комнате возле картины, а там, внутри картины, на дорожке, окружённой деревьями, воздухом, светом. И когда пришла очередь явиться перед врачом, я так и пошёл взволнованный, не мог сбросить с себя эти чары красоты.

Да что там! Образ картины и чувство, которое она во мне вызвала, остались жить во мне навсегда, и они во многом определили моё поведение, моё отношение к вещам и людям. Они служили мне известным эталоном не только при оценке произведений искусства, но и при оценке собственных желаний и поведения, потому что то чувство отличалось чистотой и возвышенностью, гармонировало с тем добрым отношением к людям, которое другими путями давно уже пришло в мою душу. Нужно ли говорить, что этот случай навсегда определил моё решение отдаться искусству? А потом, когда я стал учителем, служил мне магнитной стрелкой для определения верного направления в методике эстетического воспитания. Так через небольшую картинку я стал пожизненным пленником красоты и искусства, и жалкими мне кажутся люди, которые говорят: пора отдохнуть…

Однако судьба, как будто опасаясь, что одной встряски для меня будет мало, пожелала через пару лет укрепить моё решение ещё одой встречей.

Окончив в 1913 году 4-ю группу сельской школы, я должен был поступить для продолжения учения в 5-ю группу железнодорожной двухклассной школы, которая имела более широкую программу, а потому нужно было держать экзамен. Комната, в которой происходило это священнодействие, служила в школе зрительным залом с оборудованной сценой. Занавес, кулисы, простенки передо мной на всю ширину комнаты были расписаны клеевыми красками. Да, ведь как расписаны! Проводивший письменную работу заведующий школой И.С. Олейников, не обращаясь ни к кому, сделал замечание: «Вы пришли экзамен держать, а не декорации рассматривать. А потом писал брату Михаилу, что я был «рассеянным». Он был прав. Как в тумане остались у меня экзаменаторы. Но не декорации.

4. Жизнь ломает планы, но не ломает человека

Иван Степанович Олейников был человеком культурным и эрудированным. Сам он не умел рисовать, но интересовался природными данными своих учеников, поддерживал стремление развивать способности и давал правильные советы. В рекреационном зале стоял шкаф с застеклённой дверцей, из-за которой дразнили мою зависть рисунки бывших учеников этой школы. Я тоже показывал свои рисунки учителям, их хвалили, но советовали не увлекаться срисовыванием, а сочинять своё. Всё же, пока я учился, моими занятиями рисованием никто не руководил, хотя я в мечтах и направлял свои стопы в Строгановское художественно-промышленное училище, о котором был много наслышан и даже выписал условия поступления в него. Правда, у меня бывало иногда желание ещё определиться в учительскую семинарию. Но жизнь разбила все мечты и все планы, освободив от заботы о выборе…

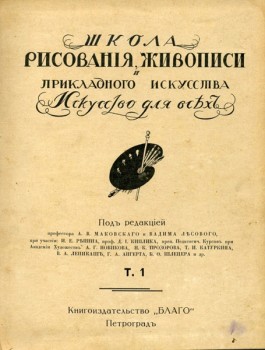

По окончании школы в 1915 году мне пришлось сразу поступить переписчиком в контору начальника дистанции пути на 10 рублей в месяц, так как шла русско-германская война, а главное, к этому времени я остался вдвоём с матерью, которой нужна была моя помощь и моё присутствие. Но при таких обстоятельствах я решил заниматься своим художественным образованием сам и из первой же получки подписался на ценное пособие для самообучения «Искусство для всех», издававшееся под редакцией и при участии профессоров и преподавателей Академии художеств – И. Репина, Н. Самокиша, А. Маковского и др.

На проработку уроков в летнее время я тратил по 3-4 часа ежедневно (рабочий день в конторе был шестичасовой), а в воскресные дни сидел за рисунками до восьми часов. Рисовал исключительно карандашом. Набросок, краски и композицию откладывал до проработки по курсу соответствующих разделов, после усвоения в совершенстве основы – точной формы. В этом была, как после стало ясно, методическая ошибка, задержавшая мой рост на многие годы, но что делать? Единственным живым консультантом у меня был собственный опыт, а опыт появляется только после того, как ошибка сделана, а не перед тем. Но в смысле приобретения изобразительной грамоты я стоял всё же на верном пути, с удовольствием следил за своими успехами в пределах поставленных задач, вырабатывал в себе не только умение изображать, а и умение самостоятельно учиться, настойчиво и последовательно добиваться поставленной цели.

Начавшаяся полоса революционных и послереволюционных событий в сочетании с семейным положением не предвещала приближения обстановки, благоприятной для обучения на стационаре, но создала потребность в немедленном приложении на практике тех знаний, которые я уже успел приобрести. В 1919 году я попытался организовать художественный кружок, который не мог долго просуществовать уже потому, что основной состав его – Никольский Павел, Снегирёв Константин, Благирев Владимир, Ниц Вольдемар и другие тут же были увлечены бурной деятельностью первых комсомольцев посёлка Коренево. Терпеливая отработка рисунка не отвечала их настроению и духу выполняемой общественной работы. В начале 1920 года, по решению Совета Единой Трудовой школы посёлка Коренево под председательством и по рекомендации Якова Антоновича Чергинец, (высшая власть на месте по вопросам образования), я был принят учителем рисования по совместительству с основной работой в конторе, а в 1921 году, по распоряжению Льговского районного комиссара, переведен на основную работу в школе.

Работа в школе оплачивалась чуть ли не вдвое ниже, чем в конторе, но зато предоставляла в моё распоряжение несравненно больше свободного времени, в котором я так нуждался для целей самообразования.

Самообразование же не ограничивалось усвоением основ рисования. Я занимался самостоятельно изучением немецкого языка, языка эсперанто, стенографии, которую начинал с выработки собственного упрощённого алфавита. С четырнадцати лет я увлекался чтением научно-популярной естествоведческой литературы, интересовался философией, которую любил и усваивал не отвлечённо от жизни. Поэтому убедительно и ярко написанные «Философские этюды» (эстетика) в моём руководстве сразу захватили меня живым интересом и заложили основу для дальнейших поисков истин, раскрывающих закономерности творческого процесса, а потому имеющих практическое значение.

5. «Засушенная» красота

Сухая наука – грамматика. Не она делает поэта, писателя. Но вряд ли кто-нибудь станет спорить против того, что писатель не может без неё обходиться, что правильность и точность выражения для него так же обязательна, как точность расчёта для инженера. «Сухою» литературная работа бывает вовсе не оттого, что грамотна, а безграмотность не прибавит ей поэтической прелести. А вот в искусстве почему-то избегают сразу обучать точности рисунка. То ли боятся, что «сухость» точного построения навеет скуку на ученика и оттолкнёт от искусства, то ли опасаются, что будущий художник не успеет влезть в какую-нибудь формалистическую лужу. А между тем, первым признаком дилетантства, низкопробного кустарничества и является именно случайность, приблизительность рисунка.

С первого урока – методически правильный, профессиональный подход к выполнению работы сразу вызывает в учащемся ощущение достижения, чувство уверенности, удовлетворённости и воодушевления, а следовательно и прочного, сознательного, трудового интереса к рисованию, далёкого от любования красивенькими беспомощными мещанскими цветочками, –несмотря на то, что внешне, со стороны это задание представляет всего лишь «сухую» прямую линию. Это не теоретические рассуждения, а вывод, много раз повторённым мной опытом. Глаз ученика, воспитанный на квадрате и круге, одним взглядом схватывает пропорции модели, и ему не нужно объяснять, что высоту или ширину предмета на рисунке нужно немного уменьшить или увеличить.

Это, с другой стороны, не значит, что творческий пыл будущего художника должен погашаться по причине технической незрелости. Творческое упражнение должно поощряться, пусть в несовершенных эскизах.

8-й класс. Давно пробил звонок с последнего – моего – урока, а из-за парты никто не встал, не вышел. Классная работа непосредственно перешла во внеклассную. Зеленин Виктор, Зеленская Янина, Сокульева Женя, Зайцева Сима, Голобородов Иван… Они только на четыре – пять лет (а один даже на год) моложе меня. Но не возраст учителя, не «второстепенность» предмета отношение к нему учеников. Эти факторы становятся значимыми лишь тогда, если по тем или иным причинам занятия не доставляют удовольствия, не увлекают и не радуют.

Никто не запрещает говорить, вставать с места, идти куда кто хочет, но никто без нужды не делает этого. А против пения кто возражает? Никто. И глубокую тишину классной комнаты заполняет пианиссимо Янины, объединяя всех сидящих общим настроением. Идет лепка из глины. С натуры. Модель – бокал для цветов – самая что ни на есть «неинтересная». Но в орнаментовке слепка отразится индивидуальный вкус автора…

6. Главный метод

Воскресная прогулка учителя с компанией учеников – в лес, на реку – было явлением обычным и как бы закономерным. Задушевный разговор, смех и шутки одинаково увлекали и радовали и учеников, и учителей. Так уж велось в этом коллективе. Я был самым молодым среди учителей и потому больше всех старался по части соблюдения этого неписаного закона, а «дети» всегдашнюю мою благожелательность и строгий нрав благодарили неограниченным доверием – счастье педагога и мощный рычаг воспитательного воздействия. Миша Литвиновский и Янина Зеленская поверяли мне свои сердечные тайны, иногда жаловались друг на друга, ища арбитража. Я знал, что они встречаются, бывают вместе в лесу и был абсолютно уверен в чистоте их отношений. Не стеснялись моего присутствия и те, кому являлась фантазия попроказить на вольном просторе, вдали от людей. И как бы ни выглядели внешне их выходки, я знал, что за ними скрывается всего-навсего весельчак, которому охота искоса посмотреть на обескураженного им молодого учителя, и что эта шутка совсем не отражает действительного внутреннего существа молодого проказника. Ну а если нужно внести поправку в его поведение, то вряд ли явится необходимость делать это в острой форме: кому больше доверяют, с тем больше считаются.

«Метод» беспредельного доверия и уважения делает возможным невозможное.

Шёл уже 1923 год, когда я, проработав курс натюрморта, подошёл к фигуре человека. В те годы не было принято купаться на общих пляжах; о купальных костюмах понятия не имели, и купалась одна детвора, а взрослые – очень редко. Это сильно осложняло вопрос с натурой, которая, в силу методологических требований, должна была быть обнажённой. Своей нуждой я поделился с Мишей Литвиновским. И вот, сверх всех ожиданий, через несколько дней он предложил мне вооружится материалами для рисования и в назначенное время быть в определённом месте: есть натурщица. Дуся Ш. в сопровождении своей подруго и нашего общего друга Тамары Прейс, присоединились к нам по дороге на Жёлтое озеро, в заводях которого, заросших густым ольшаником, предполагалось зарисовать «русалку». Всё было точно спланировано Михаилом. Мы с ним подплыли к укромному месту священнодействия на лодке, а девочки пробрались к берегу сухопутьем, одним им известной тропинкой. Но нам не пришлось долго ждать: как только лодка заняла рабочую позицию, из кутов вышла на свое место «русалка» со своей служанкой, отбивающей от голого тела назойливых комаров.

Кто кроме художника испытал великое счастье трудиться над передачей прекрасных форм человеческого тела? Кто смеет, не испытав на себе, скулить о какой-то безнравственности и оскорблять девушку, виновную лишь в том, что она интеллектуально и нравственно поднялась над обывательщиной и пренебрегла мещанскими понятиями окружающих? Но мещанство цепко держит в своих руках контроль за неукоснительным соблюдением средневекового закона о нравственности, и нам не удалось уйти от возмездия за дерзкое ослушание. Намеченный вторичный выход на озеро не состоялся из-за того, что кто-то выдал тайну родителям (или подсмотрел), и девушкам, разумеется, учинён скандал.

7. Моя колыбель

В первые дни революции, когда многое делалось народом стихийно и рядом с разумным подчас творилось неразумное, Ивановский дворец князя Барятинского (Льговский район) был подвергнут опустошению крестьянами из окружающих деревень, и вместе с разной утварью были разнесены картины, декоративные вазы, инкрустированные столы… Больших трудов стоило Софье Константиновне Репиной – внучке Ильи Ефимовича – собирать и выуживать художественные ценности, заполняя ими залы Рыльского музея, который в первое время и назывался художественным. Это было первое хранилище, которое предоставило мне возможность не раз встретиться с подлинными произведениями живописи, скульптуры, керамики, майолики. Конечно, не в первоклассных работах, но всё же в оригиналах – здесь были представлены Репин, Шишкин, Куинджи, Каразин, Верещагин, Шварц, Пимоненко, Лагорио, Кондратенко и др. Здесь же я получал советы и напутствия по части искусства, а в 1929 году, по случаю десятилетия организации музея, принимал участие в передвижной выставке местных художников, которая была показана в Рыльске, Коренево и Льгове.

Рыльский краеведческий музей |

Наряду с предметами искусства музей располагал материалами чисто краеведческого характера – предметы, добытые при раскопках стоянки первобытного человека, кости мамонта, русское и татарское оружие, потерянное во времена нашествия Батыя. Впоследствии почти все произведения искусства были забраны Курской картинной галереей и музей превращён в чисто краеведческий. Но для меня он, а вместе с ним и сам Рыльск, стали колыбелью, которой я много обязан укреплением своих сил.

К сожалению, после трагической кончины С. Репиной Рыльский музей не всегда находился в хозяйских заботливых руках, и моя дальнейшая связь с ним не была такой плодотворной.

8. Москва!

На зимних каникулах 1938 (?) года учителя Дубовников В.Д., Тикунов Н.С. и Бирюкова П.Я. решили поехать в Москву и предложили свою компанию мне. Я охотно согласился. И не пожалел. Послушал оперу «Аида», побывал а Третьяковке, поездил в метро, нашёл магазин Фридлендера «Рафаэль», откуда выписывал краски. Из картин Третьяковки наиболее сильное впечатление произвела картина «Сосны во ржи» Шишкина. Как и тогда, в приёмной окулиста, я стоял не перед ню, а в ней: дышал ароматом спелой ржи, ощущал полуденный зной июльского дня, слышал жужжание пчёл, стрекотание кузнечиков…

Как далека по силе воздействия репродукция от оригинала, даже очень хорошая! Как важно показывать детям подлинники, причём не в единственном числе, чтобы индивидуальность ребёнка из многого могла выбрать то, что соответствует её вкусу или хотя бы настроению, и приводит в тот неповторимый восторг, которого потом начинаешь искать в каждом произведении искусства. И нет беды, если он не повторятся постоянно. Важно то, что человек перестаёт скользить по поверхности картины чуждым, равнодушным взглядом; он знает теперь, за что любят и ценят искусство, и за видимой формой начинает искать содержание.

Я много раз бывал потом в Москве; каждый раз просматривал Третьяковскую галерею и Музей изобразительных искусств им. Пушкина; посчастливилось увидеть картины Дрезденской галереи и шедевр шедевров – Сикстинскую мадонну Рафаэля. Но то были уже встречи с прекрасным зрителя, вооружённого множеством ключей для его понимания…

9. Вторая стихия

Я никогда не обманывал себя относительно музыкально-исполнительских возможностей. На скрипке я играл для себя. Читал с её помощью ноты как читают книги. Понятно, что всё внимание в этом чтении поглощалось не техникой исполнения, не силой звучания, а внутренним строем произведения – композицией. И вот бывало (когда я ещё учился в школе), что чувство, которое вызывалось каким-нибудь стихотворение, переходило какие-то границы, вызывало ощущение недостаточности слов, требовало дополнения их мелодией, которая возникала тут же, на основе дикционного строя произведения. «Дубовый листок и чинара» Лермонтова, «Безмолвное море» Жуковского, «Мой друг, хранитель ангел мой» его же, «Светлана» и многое другое, записанное и не записанное возникало само собой, как естественный отзвук охватившего чувства, свободное проявлении музыкальной фантазии.

Если в области живописи я мечтал о создании картин как о далёком будущем и возникающие образы старался запомнить, записывая в специально сделанный блокнот (в котором собралось около трёхсот тем – замыслов), то в музыке я имел возможность получать творческое удовлетворение немедленно, и она стала для меня служить, выражаясь образно, морем, по волнам которого я плыву к берегам живописи, или отдушиной, которая давала выход мятежной потребности творчества, пока я по крупице, долгими годами, собирал знания, навыки, представления, без которых выразительный зрительный образ не создашь.

Сопоставляя одно искусство с другим, я находил, что, не говоря уже о содержании, в самой форме существуют закономерности, присущие и живописи, и скульптуре, и музыке, и поэзии… Зная и чувствуя эти закономерности – законы красоты – человек может проникать не только в сущность любого искусства, но и в сущность всего прекрасного.

Не будучи в какой-нибудь степени актёром, я ясно представлял себе, чего не хватает тому или другому исполнителю роли в любительском спектакле, и с большим увлечением и серьёзностью занимался постановкой пьес с учениками, добиваясь определённых результатов. Я требовал точного выполнения каждого движения и произношения, исходя из образа, придирался к каждой мелочи в гриме, костюме без скидки на детство или любительство («что с них спросить?»). И детей зажигала и увлекала именно эта серьёзность; они отрабатывали всё до возможного для них предела, и не было повода пожаловаться на отсутствие дисциплины или интереса. В разных школах я поставил «Скупого рыцаря» Пушкина, «Майскую ночь» Гоголя и дважды «Цыган». Нужно ли говорить о том, как совместный творческий труд с детьми сближает духовно и дисциплинирует самое сознание подростков? Нужно было видеть, с какой серьёзностью и пылом они готовились к каждому спектаклю.

10. «Законник»

Железнодорожная школа, в которой я работал, была подведомственна культотделу Льговского участка (Коренево – Комаричи). При образовании Красного профсоюза учителей в 1922 году я был избран председателем участкового комитета. Трудно сказать, что побудило товарищей поставить на эту общественную должность именно меня. Может быть то, что никому не хотелось приниматься за совершенно новое, невиданное дело, а я, как самый молодой и самый «пролетарский», был и самым покладистым, ни от какой общественной работы не уходил.

Нельзя сказать, чтобы трёхлетнее руководство профорганизацией было успешным. Зато здесь я получил опыт, и уже не проходил ни один год, чтобы я не нёс какую-нибудь профсоюзную нагрузку – от председателя месткома до инспектора по охране труда. Особенно по душе мне была последняя, «юридическая» должность. Если, по Ленину, враг пользуется всякой дырой, образованной нарушением закона, то следить за неуклонным исполнением законодательства я считал прямой своей моральной обязанностью, так как в знании и применении законов вокруг меня не было равных. Нужно отдать справедливость, руководство транспортной школы не проявляло склонности к нарушению прав работников, но в школах РОНО мне пришлось столкнуться с совершенно невероятными явлениями, вызывающими постоянные конфликты между мной и администрацией.

Период учкомствования ознаменовался крупным событием в моей личной жизни. В Кореневском детском доме подобрался состав воспитательниц, которые по своему радушию и взглядам на жизнь представляли то общество, в котором я, вообще очень застенчивый, мог чувствовать себя легко и непринуждённо. М. А. Алюшина, А. В, Холодова, А.А. Грудинкина, В. В. Переверзева. Всем им Жорж Литвиновский, безобидный и беспардонный весельчак, дал прозвища в полном соответствии с их внешностью: «слон», «колибри», «папуас». Без прозвища осталась только старшая, заведующая – Алюшина. Никто на прозвища не реагировал с обидой и все от души хохотали, примеряя друг к другу острые характеристики.

Заседание культпросвета.

|

После расформирования Кореневского детского дома А.А. Грудинкина была переведена на ту же работу в Курск, куда я при всякой возможности приезжал побродить вдвоём по живописным, ставшим родными местам. Потом она перешла на библиотечную работу в Шебекино при сахарном заводе, и оттуда, уже в 1931 году я забрал её к себе в качестве законной жены. Впрочем, тут меньше всего я оказался законником: считая, что брак должен держаться на взаимном доверии и сознании, а не на канцелярских формальностях, мы не торопились с регистрацией брака (в те времена необязательной), и сделали это только тогда, когда нужно было зарегистрировать рождение сына.

Единственный вопрос, который я задал невесте в день помолвки, был: как она относится к моим занятиям искусством. Она ответила: «Я знаю, что ты всё равно любишь своё искусство больше чем меня». Это было самое дорогое «приданое». И оно выразилось не только в разрешении заниматься искусством, но и в реальной помощи: жена не раз позировала мне для этюдов головы и фигуры, которые, к сожалению, погибли вместе со всеми работами довоенного периода.

11. Чудеса в решете

Не одни субъективные причины обусловливали мою непоседливость начиная с 1930 года. Я несколько раз возвращался из школы в контору и обратно. Это был год, предшествующий женитьбе, когда нужно было подумать о более обеспеченном месте.

В школьный коллектив влились новые люди, которым было наплевать на сложившиеся наилучшие отношения и традиции. Новый, молодой директор Васильев сразу взял курс на критический разгром коллектива, грубою и мелочной «принципиальностью» создал в школе настроение подавленности, недоверия и разобщённости. Мне было обидно слышать упрёки в недобросовестном отношении к работе, я сознательно пошёл на конфликт и ушёл из школы.

Выбитый из колеи я пошёл за работой в РОНО, испытал несколько школ, – все они были далеко от дома, а материально не обеспечивали. Но вот (уже в 1936 году) мне предлагают Снагостскую школу, где кроме рисования и черчения есть несколько часов немецкого языка; кроме того, имея некоторый опыт в изготовлении деревянных клише для печатных рисунков (в Коренево я сделал их около сотни), я рассчитывал на приработок в многотиражке совхоза. Но тут-то и подкарауливала меня первая неожиданность, за которою длинной вереницей потянулось множество их, одна другой удивительней.

Приехал я в Снагость в декабре 1936 года, вместе с новым директором школы П.И. Левченко, и решил сразу же выяснить вопрос, нуждается ли редакция многотиражки в моих услугах. Но вместо ответа на вопрос от меня потребовали «разрешения на изготовление клише», какого-то пропуска в редакцию, куда все заходят без пропуска, а когда я, возмущённый нежеланием понимать простых вещей, встал и хотел уйти, мне предложили сеть, и только теперь я заметил, что рядом сидел вооружённый работник НКВД. Паспорта при мне не было: зачем он в своём районе, в своей школе?

Снагостская средняя школа. 2012 год |

Стали запрашивать по телефону Коренево, вызвали вр.и.о. директора школы (чудаковатый парнишка Матрашилов), а этот на вопрос, знает ли он меня, отчеканил: «Нет!» Только после расшифровки его ответа в том смысле, что он не знает меня как человека, стали выяснять, действительно ли я направлен на работу в школу, и отпустили, но… не с миром. Утром следующего дня меня опять вызвали туда же, и вся процедура проверки личности повторилась сначала. Какие уж там клише! Замечу, что это было время культа личности Сталина, когда объективность подхода к человеку заменялась подозрительностью, а справедливость закона – личным суждением вышестоящего.

Уроки рисования были последними и проходили буквально впотьмах. Написал в районную газету. Появился на один час инспектор РОНО Мухин, пошептался с директором школы и уехал. Через пару дней завхоз принёс из магазина десяток ламп, которые осветили урок рисования ровно один раз, к моменту приезда того же инспектора Мухина с проверкой заметки, и опять возвратились в магазин. Результат инспекторской «проверки» был: «факт не подтвердился».

В школе работал учитель Я.Я. Пилипенко, бывший помещик (так его аттестовали). Директор школы Левченко предлагает мне сделать его портрет по случаю семидесятилетия. Я с удовольствием выполнил поручение, и очень недурно. Тогда тот же Левченко обвинил меня в …связи с «чуждым элементом».

Однажды я был в отпуске по бюллетеню. Вызывают в школу. Приехал инспектор немецкого языка из ОблОНО. Он уже просмотрел тетради моих учеников и задаёт вопросы: Есть ли у меня дети? Где живёт семья? Дружны ли с женой? Мои глаза расширяются: «Какое это имеет отношение к немецкому языку?» На прямой вопрос – прямой ответ: «Видите ли, нам сообщили, что вы закрываетесь в своей квартире с молодой девушкой». – «Совершенно верно. Я состою на заочных курсах рисования и живописи, и эта девушка позирует мне для очередного задания»…

Я никогда не видел, чтобы человек, солидность которого слагается из возраста, высокой должности, обширности в обхвате и фамилии (Берг) так весело, по-мальчишески хохотал перед своим подчинённым и при исполнении служебных обязанностей…

Но стоит рассказать об обратной стороне (вернее – лицевой) стороне этой медали: о том, что происходило в четырёх стенах моей квартиры и что – возле неё.

В четырёх стенах верой и правдой служила своим прекрасным телом искусству и своему инспектору труда ничего не подозревавшая и далёкая от всех грехов мира уборщица школы, шестнадцатилетняя Оля Хомякова, которая была до того чиста и непорочна, что на моё предложение позировать обнажённой ответила согласием, ни на минуту не задумавшись. А рядом с моей квартирой в том же доме были ещё две комнаты: Якова Яковлевича – старого холостяка и хозяек дома – двух престарелых дев. Кто из них был любопытней всех и чьими доносами пользовался директор школы, история умалчивает. Самое же интересное то, что всякая сплетня без всякой проверки принималась за достоверный факт, этот факт подтверждался тем фактом, что мне перед этим приходилось защищать трудовые интересы это девочки (ага, не даром!), а из сочетания этих фактов вытекал ещё и тот факт, что я злоупотребляю своим общественным положением в корыстных целях. И что бы из этой истории вышло, если бы на неё налетел не интеллигентный Берг, а тот самый инспектор РОНО, который устроил подвох с лампами?

И всё-таки ко мне судьба была ещё куда как милостива. Бывший вр.и.о. директора школы Матрашилов получил 25 лет тюремного заключения за то только, что слушая с пластинки речь Сталина, улыбался и повторял некоторые слова, произносимые с акцентом. Правда, говорят, он отделался пустяком – двумя или тремя годами вследствие ходатайства отца, занимавшего какой-то видный пост. Такова природа культа личности вообще, в таких же закоулках как Снагость произвол его усугублялся тем, что объективная проверка фактов была почти совершенно невозможна.

12. В Кореневской сельской школе

В Коренево дышалось легче, не говоря уже о том, что здесь моя семья и дом.

Шкорбатова Анна Прохоровна с внуком Володей.

|

Я с большим облегчением и радостью получил предложение РОНО о переводе в Кореневскую среднюю школу, чему способствовало, конечно, и то обстоятельство, что взявшись вести немецкий язык в Снагости, я тогда же поступил на заочные курсы иностранных языков (параллельно с курсами рисования и живописи), и мне теперь доверялись старшие классы.

Однако о спокойной жизни и здесь не пришлось говорить уже потому, что должность инспектора по охране труда и сюда пришла за мной не тенью, а закрепившейся реальной обязанностью. А выполнять её было тем труднее, что в воздухе носился дух культа личности, который ориентировал на действия, в другое время и вообще не свойственные людям. Так по Кореневской средней школе возникли одно за другим три трудовых дела, связанных с незаконным увольнением работников: увольнение за невыход на работу уборщицы, которая, будучи беременной, упала с лестницы вследствие её неисправности; суд над учителем за опоздание на урок, начало которого задержалось из-за отсутствия мела; увольнение завхоза как бывшего зажиточного крестьянина, умышленно не оформленного директором школы, но проработавшего срок, установленный для автоматического зачисления в постоянные работники. Во всех трёх случаях РКК и народный суд, запутывая факты, выносил решения, угодные администрации, и все они были по моей инициативе законным порядком отменены и пересмотрены.

Четвёртое подобное дело было возбуждено против меня самого. Поводом послужил пропуск урока вследствие неразборчиво написанного временного расписания. Но меня, как инспектора по охране труда, можно было уволить только с согласия обкома профсоюза. Не растерявшись, я завладел липовым расписанием и им оправдался. После этого наши отношения с директором школы… нормализовались.

13. В долгий путь

Первая бомбёжка в Кореневском районе произошла 26 августа 1941 года, в день районной учительской конференции, проходившей в саду Кореневской средней школы, где было вырыто и убежище. На 7 сентября всё мужское население получило мобилизационные извещения. 9 сентября, расставшись с семьями, с недельным запасом провианта за плечами, мы пешим строем небольшими группами покинули пределы своих сёл и своего района. Я был ещё на Суджанском шляху, когда станцию Коренево бомбили налетевшие фашистские стервятники.

В моей жизни, как и всех советских людей, началась полоса тяжёлых испытаний, тяжёлых дум о предстоящем неизвестном. Думы были не о себе лично, не о потерянных удобствах и ожидаемых роковых ударах, а об оставшейся на произвол судьбы беспомощной семье – жене, двух малых детях и старушке матери. Что их ожидает? Связь с ними прерывается на неопределённое время, а надеяться на хорошее нет никаких оснований…

Пройдя пешком до Обояни, мы впервые обмылись и прошли комиссию. По зрению я был признан непригодным к военной службе, раньше военному делу не обучался и подлежал освобождению от службы в армии. Но Коренево было уже оккупировано, и меня отправили, уже по железной дороге, дальше, на Моршанск Тамбовской области, где происходила передача мобилизованных воинским частям. И тут судьба подготовила мне новый непредвиденный подвох.

Общий вид Моршанска. 1932 год |

К началу войны у меня на руках были два свидетельства от ИН-ЯЗ: за 3-й курс, дающий звание переводчика средней квалификации, и за 4-й – высшей. Идя в армию, я резонно рассудил, что одно из них нужно взять с собой – пригожусь на войне хоть переводчиком, и при взятии на учёт в моршанском военкомате предъявил свой документ. Военком выразил свою радость по такому случаю и передал документы в канцелярию, предупредив, что после оформления он будет возвращён.

В армии – не дома. Слово командира – закон. И я стал ожидать возвращения документа, счастливый, что не даром буду получать солдатский паёк. Но на третий день меня вызвали по списку для отправки на какой-то конный завод, а документа не возвратили. Обращаюсь к военкому. «Сиди, жди, получилась ошибка». Потом меня вызвали ещё раз и всё снова повторилось.

Тоскливое, бездейственное ожидание, к которому я не привычен, тянулось неделями. Как-то в городе меня встретил В.Д. Зеленин и потянул к себе – в батальон связи. Недолго раздумывая, я согласился и на следующий день, уже обмундированный, находился в части. При этом военком выдал мне подробную справку, которая могла бы заменить свидетельство об окончании 3-го курса ИН-ЯЗ (через некоторое время оно вернулось и военком, разыскав меня за вычерчиванием оборонительного плана города Моршанска, торжественно произвёл обмен документов).

Дальше моя судьба в армии пошла так: часть, уходящая на фронт, передавала меня, как нестроевого, в другую, отдыхающую часть или запасной полк, и так я всё больше терял людей, которые меня хорошо или чуть-чуть знали лично. В одном из запасных полков я был вдруг вызван следователем 3-го эшелона, и началась какая-то проверка. Судя по задаваемым вопросам, дело касалось того времени, когда я был в Моршанске. Продержали меня на проверке целый месяц и, не найдя никакой вины, отпустили. Но так и не сказали, чем я обратил на себя внимание своей контрразведки.

Я склонен был объяснить это своими зарисовками, которые заполняли мою походную сумку. И только встретившись после демобилизации в Коренево с однополчанами, я смог установить следующее. В то время как я по распоряжению военкома сидел в Моршанске в ожидании ошибочно засланного документа или служил в батальоне связи, на конный завод из Моршанска пришли списки с моей фамилией в сопровождении документа, а самого меня не оказалось. Недолго думая, меня зачислили в дезертиры и даже, для острастки, объявили перед строем, что я пойман и расстрелян как изменник Родины.

Эта версия дошла не только до контрразведки. По освобождении Коренево от оккупантов, кто-то из вернувшихся домой раньше меня, принёс весть, что «своими глазами видел, как меня расстреливали». На одном этом слухе, не подтверждённом положенным документом, я был Кореневским сельсоветом объявлен врагом народа, семья лишена красноармейского пособия и перенесла тяжёлые моральные испытания и незаслуженные оскорбления со стороны представителей власти и населения. Больше того, когда я явился сам живым и с чистым военным билетом на руках, кое-кто своим глазам долго не верил и голословно приписывал мне то побег с фронта, то службу у оккупантов, то «заражение фашистской идеологией» (заявление директора школы Т.П. Коржова на заседании районной РКК, занесённое в протокол).

14. Плен

Побывав «связистом», «зенитчиком» (в качестве которого находился на передовой), «ПТР-овцем», «пехотинцем», я к концу июня 1942 года оказался в стрелковом полку, расположившемся в лесу, километрах в сорока от Купянска Харьковской области, с ограниченной возможностью передвижения вследствие растяжения сухожилия на правой ноге, поэтому, когда часть двинулась по направлению Ст. Оскола во избежание окружения, то я был включён в лазаретную группу, которая хотя и шла пешком, но медленно. Но в то время как здоровая рота делала большие броски ночью, а на день замаскировывалась на отдых, наша группа шла днём и ночью, отдыхая не больше трёх-четырёх часов в сутки, и подвергалась постоянной опасности обстрела с воздуха.

Все мы получили новое обмундирование и недельный запас продовольствия за плечами. И вот, ровно на шестой день, проходя у подножия холма, мы ясно услышали тарахтенье немецких мотоциклов. Ведущий нас лейтенант скомандовал врассыпную, и мы бросились кто куда. Я перебежал через дорогу, перескочил через плетёнышек и очутился в саду, перебежал вглубь и свалился в траву. Вскоре сад стали прочёсывать немецкие автоматы, над головой засвистели одна за другой пули. На дороге стал повторяться окрик: «Хальт!» В сад вышел старик – хозяин сада и заявил: «Уходи отсюда, а то пойду немцу скажу. Я не хочу через тебя отвечать».

Прежде чем выполнить волю судьбы и злых людей, я уничтожил все документы, включая злополучное переводческое свидетельство, оставив одну лечебную карточку, из которой было видно, что я больной и рядовой. Так, ценой своего существования, освободила меня от самой возможности служить врагам моей Родины та самая бумажка, которая ложными манёврами навлекла на меня подозрение в измене Родине.

Выбравшись из сада на дорогу, я попал в вереницу обезоруженных русских солдат, направляемую немецкими постовыми по определённой дороге. Откуда взялись эти солдаты, я не мог сообразить: час назад в этих местах никого не было кроме нашего лазаретного отряда, а теперь никого из наших, ни одного знакомого лица… По дороге к нам присоединялись ещё военнопленные, потом цивильные старики, женщины, матери с детьми на руках, подгоняемые немецкими конвоирами из прилегающих к дороге селений. Сопровождающий нас конный конвоир ехал вдоль колонны и через одного – кого придётся – с размаху бил, по чему придётся, палкой. Я тоже получил по спине свою «долю» и был рад, что принял на себя удар, который мог придтись по переднему или заднему человеку.

Так прогнали нас без передышки километров сорок. В конце пути на нас обрушился летний ливень, промочивший всех до костей. Уже село солнце, когда нас пригнали на место – открытую площадь на лугу, обнесённую колючей проволокой с стоящими вокруг немецкими автоматчиками. Дождь перестал, но луг напитался водой, и в каждом углублении блестела лужа. Выбирать место «посуше» не приходилось: ложились спать «впритык» друг к другу.

Меня приняла на ночь лужа. Укрыться было нечем, так как шинель дня за два до пленения я сдал старшине на повозку для облегчения ноши, и она уехала в неизвестном направлении. Для того чтобы хоть чуть-чуть предохранить лёгкие от простуды, я снял с ног обмотки, положил их зигзагообразно под спину, положил котелок под голову, лёг навзничь, сложил руки на груди и немедленно заснул. Смотря, как я копошусь на своей «постели», молодые ребята не то в шутку, не то с участием сказали: «Что, старик, погибать пришёл?» – «Ни за что!» – ответил я. Первый раз в жизни меня назвали стариком, и это как будто пристало ко мне на всё время плена. С тех пор прошло больше двадцати семи лет, но вряд ли теперь я чувствую себя более слабым и постаревшим, чем тогда.

Утро 12 июля 1942 года наступило свежее, солнце не грело, и одежда на нас просушивалась теплом собственного тела. У меня кроме всего прочего из-под головы утащили котелок, и хотя горячей пищи в него получать не приходилось, но я был обезоружен даже на случай зачерпнуть воды напиться или умыться…

Через несколько дней нас разместили по избам (вернее – сараям) ближайшего села. Называлось оно Беленькое. И питались мы подаянием добрых людей. Но какое же село в состоянии прокормить такую массу там, где вражеский солдат собственноручно обшарил все уголки и кладовые в поисках «курки» и «яйки». Пожалуй, самым сытным для нас днём было, когда немцы разрешили разобрать труп убитой лошади, но и это мясо дошло до нас уже основательно усеянное яйцами мух…

Голодание же духовное давало себя чувствовать мне ещё в большей мере, чем голодание физическое. И единственным средством до некоторой степени удовлетворить этот голод была найденная пачка квитанций и ордеров различного формата и цвета из какого-то разбитого склада товаров, и обрезок простого карандаша размером с мизинец пятилетнего ребёнка: я получил возможность отводить душу на зарисовках окружающей жизни. Некоторые из зарисовок тех дней прошли всю историю моего плена, возвращения в армию и сохранились до сего дня.

Из деревни Беленькая нас перебросили по железной дороге в тюрьму на Холодной горе (Харьков). В смысле защиты от открытого неба здесь было несколько лучше (по крайней мере, для больных и особо слабых, в числе которых я продолжал находиться), но питание не улучшилось. Были дни, когда мы довольствовались половиной чайной чашки горького, загнившего подсолнечного семени в сутки. Ощущение голода было так сильно, что вызывало бессонницу. Тогда я вставал, вооружался альбомом для рисования, сделанным из бумаги, которою снабдила меня русская женщина-врач, и начинал лихорадочно, запоем, по десятку разрабатывать композиции в квадрате, чтобы отвлечь внимание от неприятных ощущений. Доведя себя в этой напряжённой работе до изнеможения, я опускался на солому и моментально засыпал.

Арестантский дом на Холодной горе |

После Харькова был Житомир, а затем военный городок (и госпиталь) во Владаве (Польша), Холм.

15. Испытание права на жизнь

Во Владаве с питанием стало как будто лучше: мы регулярно раз в день получали полкотелка «баланды» и раз в день – кружку кипятка с одной четвертью буханки немецкого хлеба, как говорили у нас, с опилками.

В ноябре 1942 года этот госпиталь ликвидировали, военнопленных вывезли, а часть, человек общим счётом 60, в том числе я, были оставлены для освобождения помещения от коек, мытья полов и т. д.

После того, как эти работы были окончены, нас выстроили в шеренгу и перед нами явился немецкий обер-лейтенант, который через переводчика Краузе повёл агитацию за наше вступление в немецкую армию – вернее в РОА, которая формировалась генералом-изменником Власовым.

Исчерпав все немногочисленные и шаткие доводы, агитатор закончил самым «убедительным»: «Кто не хочет идти с нами, выйди из строя. Мы будем знать, что это коммунисты и комиссары».

Я слышал раньше, что в решительные моменты мозг человека может работать с быстротой молнии и в одно мгновение приходить к определённому решению. В тот момент я понял, как это происходит. Мозг работал без слов, одними зрительными образами, которые сменяли друг друга, вероятно, быстрее, чем кадры кинематографа. Лишь после всё это оформилось словами, и получилось вот что.

Допустим, я спас свою жизнь, согласившись работать в качестве чертёжника на каком-нибудь аэрозаводе. Самолёт, собранный с моей помощью, летит над Коренево и сбрасывает бомбы там, где находится моя семья. А если её нет уже в живых, то такие же мои соседи, их дети! Я мобилизован в армию, где каждую минуту мог быть убит, как многие тысячи других бойцов. До сих пор не случилось этого, значит, до сих пор я был счастлив. Теперь настал момент, когда я больше не могу жить, не убивая тех, кого должен защищать. Значит, пришла моя очередь умереть. Вместе с четверыми врачами (двое из них евреи) и многими санитарами вышел из строя и я. «Коммунист и комиссар».

Однако угроза по отношению к нам не была выполнена. Врачи (кроме одного) и санитары продолжали свою работу, и нас перебросили в лагерь города Холм.

16. Много ли их было, изменников родины?

Обширная площадь, занимаемая лагерем, была поделена колючей проволокой на отдельные дворы – блоки. В каждом блоке – по десять- двенадцать бараков-землянок. В каждом бараке – по 300-350 военнопленных. Вся эта масса внутри одного блока свободно общалась, никто не стеснялся выражать свои антифашистские настроения и никто никогда не стал жертвой доноса. Мы хорошо знали, кого из лагерных переводчиков нужно остерегаться. Пленные-перебежчики содержались в особом блоке, исчислялись они единицами и среди нас никогда не показывались из-за боязни за свою неприкосновенность.

Лагерь военнопленных. Холм, Польша.

|

Был у нас свой поэт – Сашка Лунёв, сочинявший памфлеты на Гитлера и пускавший их в ход на наших самодеятельных вечерах, устраиваемых после отбоя ко сну. Певцы, декламаторы, рассказчики, заносили сюда, в бараки, дух далёкой и близкой Родины.

В нашем бараке помещался оркестр, попавший в плен вместе с инструментами и долгое время отказывавшийся сдать их немецким властям. Когда немцы предлагали исполнить их гимн, капельмейстер отказывался и от этого. Очевидно, какие-то практические соображения удерживали немцев от применения насилия.

Я был в дружественных отношения с музыкантами, с Сашкой Лунёвым, с теми переводчиками, которые открыто проявляли свои патриотические настроения и со всеми, с кем постоянно соприкасался. Иногда по протекции какого-нибудь переводчика лагерный солдат-немец совал мне фотографию жены или сына – увеличить от руки. За это я получал буханку хлеба и, по договорённости, бумагу, краски, карандаши для собственных занятий рисованием. Это ни у кого не возбуждало зависти и не вызывало подозрения в связи с врагами. (Так, между прочим, смотрели на это и органы, производившие проверку после моего освобождения из плена).

17. Колька Пикировщик

Ещё в Житомире всеобщее внимание на себя обращал полицай, прозванный Пикировщиком за «пикирование», то есть налёты на котёл за получением супа сверх нормы. (Эти незаконные порции он раздавал «доходягам»). Низкого роста, плотно сложённый, он как шар катался перед строем и, щёлкая в воздухе плёткой, кричал: «Засеку!» и подкреплял свою угрозу убедительными словами. С этой «грозой» я близко познакомился в Холме, когда, получив разрешение заниматься искусством в особом домике, я лепил статуэтку, а он заходил поглядеть и поболтать. Тут, наедине, он рассказал, что он студент какого-то института, пошёл в армию с четвёртого курса, а попав в плен, пользуясь своими развитыми бицепсами, выдаёт себя за грузчика, и что грозный вид принимает только для маскировки. «Если тебе не хватит супа, говори, я всегда котелок достану», – заключал он.

Однажды он вошёл ко мне спешащей походкой и конспиративно сообщил: «К тебе придёт немецкий офицер с предложением работать чертёжником на немецком заводе. Если, гадина, согласишься – своими руками задушу!»

Опасения его были напрасны, но предложение, сделанное невзначай, могло бы вызвать ненужные осложнения. Предупреждение же позволило мне подготовить версию, которая вполне убедила вербовщика. Да, я преподавал в советской школе черчение, но – какое? Вы видите: я скульптор и учил детей на скульптурно-архитектурных формах: различного рода ордерах, карнизах, розетках, а в механическом черчении я ровно ничего не понимаю.

Предупреждение и то как оно было сделано, подтвердило мне искренность тех признаний, которые Николай выразил мне наедине. Я признал в нём подлинного советского человека и друга, которому можно всё доверить.

Прошли недели, может быть, месяцы. Приходит ко мне Николай и просит проводить его в дальний путь. Куда? – удивился я. – Завербовался в РОА. – То есть, как же так? – Я знаю, что делаю.

Мне стало ясно, что у него созрел определённый план, и для его осуществления нужно было воспользоваться любой дырой, чтобы выйти за колючую проволоку. Крепкие объятия, горячий поцелуй, обильные слёзы и подарок – тёплые носки, в которых он больше не нуждался, подтвердили мою догадку. О подробностях я не стал расспрашивать из чувства такта и осторожности, так как при известных обстоятельствах это могло бы ему повредить. Да и что значат подробности там, где обнажена чистая совесть человека?

18. Viktor mit Bart

О том, что мне будут предлагать работу чертёжника, меня предупредил через Николая, безусловно, старший переводчик Виктор Алексеевич, которого немцы называли «Виктор мит барт» – усатый Виктор. Инженер по образованию, советский интеллигент по духу, Виктор Алексеевич умело пользовался своим положением для того, чтобы в трудные моменты помогать советским людям. Во всей его группе переводчиков и других лиц обслуживающего персонала действовало правило круговой поруки и единодушия.

Однажды, часа в два ночи, все бараки нашего блока были подняты по тревоге. При слабом свете лагерных фонарей всё население лагерных бараков построено, началась перекличка, пересчёт, обыск внутри бараков. Больше всех суетился, конечно, «Виктор мит барт». Оказалось: ночью, при весьма загадочных обстоятельствах, ушли из лагеря три человека из числа подчинённых Виктора Алексеевича. Проволока нигде не повреждена, подкопов нет, лагерная стража из немцев стоит на местах, ворота закрыты, а ребята ушли. И – бесследно.

19. Ещё один Николай

Как-то в дождливый осенний день, когда, как сказал один лагерный немец, «Alles grau: Erde und Himmel, und Baracke und Leute”, я сидел в своей относительно уютной «мастерской» и занимался вопросом наилучшего способа смешения акварельных красок или чем-то вроде этого, как дверь открылась и на пороге показался совсем юнец, которому нельзя было дать и 18 лет, и сказал, что его направил ко мне старший переводчик. Он только что прибыл с транспортом военнопленных, по имени Николай Куприянов, лейтенант, раненый в ногу, художник и, как таковой, рассчитывает на какую-то мою помощь. В этом жесте Виктора Алексеевича я без труда усмотрел деликатное предложение взять юнца под своё покровительство и присмотр, что мной было принято как приказ, к неуклонному исполнению. С этого момента Николай Куприянов расставался со мной только на время сна, так как ночевал он в другом бараке.

Были моменты, когда, по праву «дядьки», приходилось умерять его наклонность к переоценке собственных достоинств как художника, но главная моя педагогическая задача была более значительна.

Один из бараков был оборудован под «клуб» военнопленных, в котором фактически развлекались лагерные немцы, используя в качестве артистов, певцов, музыкантов – военнопленных. Для женских ролей привозили сюда девушек из женского лагеря. Как-то фельдфебель РОА, заведующий этим клубом, предложил мне с Куприяновым сделать масляными красками портрет генерала Власова в качестве преподношения от лица военнопленных. Я категорически отказался от такого заказа и строго предупредил Николая. Поморщившись, фельдфебель через несколько дней дал нам другое поручение: сделать плакат – воззвание о вступлении в РОА с печатного листа, который, как сказал фельдфебель, имеется всего в одном экземпляре и должен быть сохранён как зеница ока. Для удобства расположиться с большим листом он предоставляет нам помещение клуба, а сам уезжает в двухнедельную командировку. Воспользовавшись предстоящим представлением в клубе, мы растопили «единственным экземпляром» буржуйку, а фельдфебелю доложили, что артисты после спектакля использовали его для удаления грима с лица. Досаде и возмущению фельдфебеля не было предела, но зато он больше не обращался к нам ни с какими поручениями.

20. И ещё один Николай

Недалеко от лагеря находился лазарет для военнопленных, нуждающихся в поправке здоровья. Когда мои товарищи по бараку узнали, что мне предложили пойти пожить там, то наперебой стали расхваливать и советовать обязательно воспользоваться счастьем, которое не каждому на долю выпадает. Там-де суп варят из чистой картошки (в лагере варили с кожурой), и едят не из котелков, сидя на койках, а из тарелок, за столами. Постели чистые, и одеяла, и подушки. Двор весь засажен разными цветами, обхождение… Ну в общем рай среди ада. Отдохнёшь.

Но в то время как одни от души советовали, другие стали надо мной злобно подшучивать, явно изменив ко мне отношение. В чём дело – я не понимал и объяснял это завистью, и тоже отвечал недовольством. Узнал лишь после того, как попал в лазарет.

Ровно на второй день к койке, где я лежал, подошёл товарищ и сказал: «Смотри, браток, тебя будут агитировать поступить в немецкую армию. Я поблагодарил и стал ждать, что будет. Назавтра действительно меня навестил агитатор и, сказав несколько слов в защиту «справедливости» гитлеровского дела, вручил мне брошюрку: «Прочитайте, подумайте и записывайтесь. Вы как художник принесёте пользу правому делу». И он ушёл, а брошюрка легла под подушку. При следующем появлении агитатора она была возвращена как совершенно для меня непонятная и неприемлемая.

Ознакомившись с составом населения лазарета, я встретил там почти исключительно представителей интеллигенции: инженеров, артистов, музыкантов, профессоров, художников или специалистов-мастеровых, то есть людей, которые в силу своей квалификации могли бы быть использованы в Германии. Мне сказали, что здесь идёт идеологическая обработка и вербовка желающих… Об «успехах» этой работы я имел случай получить представление.

В лазарете я застал двух художников, один из них был Николай Чеботарёв или что-то вроде этого. Однажды, когда мы сидели вдвоём, о чём-то беседовали, к нам подошёл начальник госпиталя и, показывая моему собеседнику какую-то бумагу, предложил собираться в путь. Мой собеседник, сразу обмякший, попытался переадресовать вызов на моё имя, но начальник госпиталя не мог ошибиться, и ему всё-таки пришлось вслед за «А» сказать «Б». На мой вопрос, в чём дело, в какую историю он хотел меня втянуть, этот Николай признался в следующем. Ища места потеплее, он послал в редакцию газеты для военнопленных карикатуру на Сталина и предлагал свои услуги в качестве сотрудника газеты. Теперь же, поразмыслив и осознав, какую ошибку допустил он, отец двоих детей, хотел подменить себя мною, пользуясь сходством наших инициалов (Н.Ч.), которыми была подписана и его карикатура – он её мне показал. Насколько отрадны были слёзы надежды и риска Николая Пикировщика при расставании со мной, настолько гнетущи и тягостны слёзы раскаяния этого Николая. То, что он только что хотел преподнести мне, я ему простил. Но и до сих пор мне тяжело сознавать, что в нашей стране бывают такие неразборчивые и легкомысленные люди.

После того, как я отказался выполнить какое-то поручение начальника госпиталя «в благодарность за заботу», я был возвращён в лагерь, и суп с картофельной кожурой показался мне более вкусным, чем «чистый» суп госпиталя.

21. «Шуба!»

Примерно в конце июля 1944 года наш лагерь был снят и с кратковременной остановкой в Кельцах был переброшен в Скерновицы, где мы использовались как рабочая сила на разборке зданий военного городка. Один месяц стоянки здесь оставил много незабываемых впечатлений.

Казармы, где мы теперь располагались, стояли впритык с усадьбами поляков, и высокие заборы не служили непреодолимым препятствием для товарообмена: наши ребята, с помощью немцев же, доставали на немецких безучётных складах носки, ботинки, нитки и выменивали у поляков на булки, водку. Бывало, что немец-конвоир выводил «купцов» с товарами за проволоку и сам стоял на часах, пока в овраге производился торговый обмен.

Один немец-ездовой вывозил военнопленного из лагеря в своей бортовой таратайке. Тихими тёплыми вечерами устраивались концерты дружеских контактов с поляками. Оркестр, который продолжал держать инструменты в своих руках, располагался в нашем дворе и исполнял в основном польскую музыку, а поляки выносили стулья и скамьи, превращая свои сады и огороды, отделяемые от нашего двора одним забором, в зал для слушателей. Когда мы проходили колонной от своих казарм до места работы, поляки бросали нам сигареты, спички, булки. Однажды заметил это немецкий офицер и строго запретил своим солдатам допускать такое. Тогда поляки изменили тактику: набрав полную корзину подарков, кто-нибудь переходил нам дорогу почти вплотную, быстро высыпал всё на землю, и передние в колонне подбирали. Один немец-конвоир собирал наших ребят в кружок, доставал из-за голенища сапога партийный билет и вёл агитацию в духе: «Гитлер капут». Накрыл его на связи с нами офицер, посадил в карцер. Через неделю он снова появился между нами: «Eine Woche voruber»…

На разборке высоких стен зданий стояли молодые ребята, которые по желобам спускали кирпичи вниз, а кто послабее, вроде меня, принимали кирпич и относили в штабеля. За работами присматривал немецкий фельдфебель, добродушный старичок, повторявший беспрестанно «помалу, помалу» – чтобы, чего доброго, ребята не переутомились. Ребята пользовались такой поблажкой с толком и больше лежали, греясь на солнышке, чем работали ломом, но и не хотели подводить под неприятность конвоира: на страже у них стоял свой часовой, которому далеко видно было приближение офицера, и тогда он выкрикивал условное: «Шуба!» По этому сигналу все вскакивали с мест и начинали усердно работать.

Фельдфебеля заинтересовало не раз слышанное слово, и он спросил: «Was ist Schuba?» Ему растолковали к его неописуемому удовольствию, и теперь, стоя на посту, он при появлении офицера уже сам кричал: «Шуба!»

Здесь же, у этих стен, происходило братание с молодыми штрафниками немецкой армии: они выполняли ту же работу и имели возможность под укрытием стен вести беседы с нашими ребятами. В результате – «Мы только до фронта – говорили они, – а там воевать не будем». Нет ничего удивительного, что проходя по улице города, иногда наша колонна с головы запевала: «Москва моя, любимая», и когда передний конвоир командовал: «Отставить», – та же песня запевалась в хвосте.

Но я сам видел приклеенное к забору объявление о расстреле сорока поляков за убийство одного немца. Польский инженер, с которым я встречался на работах, рассказывал, как изгоняют в школах польскую культуру, язык, как мучили в застенках его жену. В последний раз, сказал он, с одеждой она передала прощальную записку. Наверное, теперь её уже нет в живых. Один конвоир, как о должном, говорил о том, что Бетховен запрещён в гитлеровской Германии, и был удивлён тем, что в стране «низшей расы» – Советском Союзе – тот же Бетховен пользуется всенародным почётом. С его точки зрения это анархия и беспорядок.

22. «Карантин. Тиф»

В начале сентября весь наш лагерь сквозным поездом через Германию был переброшен в Эльзас-Лотарингию и размещён в казармах бывшей знаменитой «Линии Мажино». Шли разговоры, что порядки здесь самые жестокие, так как всё лагерное начальство – из капиталистов, засевших здесь, в глубоком тылу, при помощи откупа (не в пример старичкам и полуинвалидам, списанным с фронта, как это было в Польше). А место окружено угольными шахтами, потребность в рабочей силе большая. Действительно, нас то и дело пропускали через медицинскую комиссию, и хотя врачи – почти всегда поляки – не очень старались обеспечить немецкие шахты рабочей силой, всё же известная часть военнопленных убывала. Я помещён был в госпиталь из-за общего состояния и миокардита.

Но в одном отношении обстановка здесь существенно отличалась от того, что было в Польше: здесь мы по временам слышали гул бомбёжек, сначала со стороны Саар-Брюкена, который находился от нас в сорока километрах (по ночам можно было видеть и зарево), а потом и со стороны Меца: приближался Западный, союзнический фронт. С некоторых пор канонада в стороне Меца сделалась устойчивой, ежедневной, иногда в воздухе появлялся самолёт, но не было никаких признаков движения фронта. Но вот однажды над нашим лагерем, чуть не цепляясь за крыши, пролетел американский самолёт, сбросил лёгкую бомбу. Немцы стали спешно выкладывать из белых плиток на открытой площадке опознавательный знак лагеря военнопленных. А в одно прекрасное утро мы проснулись и не поверили глазам своим: в лагере нет ни одного немца, все ушли.

Командование лагерем приняли на себя польские врачи. Питание сразу улучшилось, однако грозила опасность быстрого уничтожения продовольственных запасов, а когда придёт новый хозяин – неизвестно. Второй заботой нашего командования было – не допустить возврата немцев. Над входом в лагерь была повешена табличка с надписью: «Карантин. Тиф». И эта мера некоторое время действовала: немецкие солдаты не рисковали заходить к нам. Но через неделю распространилось предупреждение: лагерь посетит немецкий врач. Всем здоровым лечь на койки, укрыться одеялами, стонать и охать. Безногим и безруким выполнять роль санитаров – ухаживать за «больными».

Я лежал, симулируя тяжёлое дыхание, ни жив ни мёртв, ожидая, что немец подойдёт и скажет: «Поставить ему термометр». Но этого, к счастью, не случилось. Ни с кем. Дня через три немцы снова ушли и уже не возвращались. Весь лагерь с трепетным волнением ждал неизвестного, которое вот-вот должно обрушиться и изменить всё. Вечером 23 декабря 1944 года разведка донесла (да, у нас была своя разведка), что ранним утром здесь начнётся бой. Бой начался, чуть стало сереть. Обе стороны перебрасывались снарядами и минами через наши головы. Было несколько случаев недолёта, были жертвы. Каждую минуту каждый из нас ожидал того же, но ощущение страха совершенно отсутствовало. Было одно желание – освободиться из неволи, и было сознание, что единственный путь к этому лежит через эту смертельную опасность.

Часам к трём дня бой прекратился. Ружейной стрельбы почти не было. Немцы отступили, и мы впервые увидели американских солдат.

23. Хлеба и безопасности!

Проголодавшаяся и истощённая братва ожидала, что американцы до отвала накормят нас праздничным обедом (25 декабря – Рождество), а те стали только дразнить: пищу давали разнообразную и 5-6 раз в день, но в таком мизерном количестве, что нечем и облизнуться было. И даже самым простым – хлебом не накормят! В сутки один раз дают не больше 70 граммов белейшего пшеничного хлеба. Это нам-то, русским людям? После долгих настоятельных разговоров порция была удвоена. Но и это ни в какой мере не удовлетворяло. Конечно, может быть предосторожность была несколько преувеличена, но она нужна была: были случаи, когда излишне съеденное становилось причиной гибели отощавшего человека. Так или иначе, через три недели истощённые организмы стали приходить в норму и обиды прекратились.

Другой вопрос, которым мы чуть ли не больше осаждали англо-американское командование, касался немедленной эвакуации в безопасное место. Страх, что немцы могут вернуться и опять захватить нас, был сильнее всего на свете.

Никакие уговоры американцев не имели ровно никакого воздействия, и на третий день началась наша эвакуация в северную часть Франции. После лотарингского лета каким-то сюрпризом показался ровный чистый снежок, покрывший наутро землю при нулевом морозе и абсолютной тишине. Как в сказке поднималось улыбающееся солнце и обещало к десяти часам слизнуть невзначай заблудившуюся белую пыль. Не смолкая чирикали воробьи на ветках деревьев и кустарниках, возбуждённые не то снегом, не то солнцем, не то появлением невиданного эшелона незнакомцев, перед которыми бегал с поднятой рукой, встречаемый дружным смехом, какой-то болгарин: «Русская армия, смир-р-р-но!»

На первую более или менее длительную стоянку стали в городе Тул. Многотысячный лагерь состоял из людей разных национальностей: русских, украинцев, белорусов, болгар, югославов, чехословаков, итальянцев (отказавшихся воевать на русском фронте и содержавшихся у немцев на положении военнопленных). Размещались в каких-то казармах, по-видимому, военного городка. Когда нужно было выбрать старших по комнатам, то я вдруг оказался спорным кандидатом. Украинцы и белорусы говорили: «Наш Николай!» И татары говорили: «Наш Николай!» Мне не хотелось обидеть ни тех, ни других. Пересилили более напористые татары. Но после того как они стали ящиками таскать вино с американских складов, не обращая внимания на мои запреты и проводя на своём языке совещания, в которых я не мог принимать участия, я ушёл от них в украинско-белорусскую группу.

Однажды в клубе был организован интернациональный концерт. Я принял участие большим портретом Сталина, нарисованным по памяти, чем произвёл сильное впечатление на иностранцев.

24. Марсель

Последним местом нашего пребывания во Франции была деревня Шемпанье, расположенная километрах в семи – восьми от Марселя.

Жили в бараках, в сосновом лесочке. Наше командование проявило особую заботу обо мне, как о художнике, поселив в особом отделении барака и дав в качестве «денщика» комсомольца Николая Ерофеева с Орловщины, на обязанности которого было протапливать помещение и позировать. Здесь я принялся за осуществление давнего замысла: воссоздание потрясающих картин плена по собственным впечатлениям и рассказам старого санитара. Появился ряд карандашных эскизов. Я получил также возможность выходить на зарисовки, а иногда пешком отправляться в Марсель – посмотреть город, купить бумаги и красок.

Все эти экскурсии совершались обычно с молодым художником по имени Григорий, много курившим, но во всём остальном сдержанным и трезвым. Теперь непонятно, как не зная языка мы могли ориентироваться в таком огромном городе, покупать, торговаться, попадать на нужный трамвай и к вечеру возвращаться домой.

Почва в окрестностях Марселя представляет красную каменистую глину, на которой ничего не растёт кроме мелких пиниевидных сосен. В трещинах водятся скорпионы. В километре от нас протекал ручей – серный источник, по берегам которого бушевала растительность – трава, кустарник, отдельные деревья. Туда мы часто ходили рисовать и наслаждаться живым пейзажем. Но ещё интереснее было бродить по живописнейшим окрестностям и встречаться с людьми.

Особую красоту и своеобразие пейзажу в этих местах придаёт скалистый рельеф с бесконечным разнообразием форм и комбинаций. Скалы то поднимаются вдруг причудливыми нагромождениями, преграждая дорогу путнику и не неся на себе никакой растительности, то переходят в пологие холмы, по склонам которых стелются виноградники, взмывают вверх кипарисы, пасутся козы; небольшими хуторками или в одиночку разбросаны, точно карточные, домики. Селения встречаются часто – через каждые два-три километра, но зато они небольшие и связаны между собой мощёными и асфальтированными дорогами. О грязи и лужах здесь понятия не имеют ни в какое время года. Дорога не поднимается и опускается, подчиняясь рельефу, а то и дело рассекает холмы и скалы, образуя искусственные ущелья.

В маленьком городке-деревушке Шемпанье поражают экономические контрасты. Рядом с гранитным трёхэтажным богато облицованным домом стоит полуразвалившаяся халупа с позеленевшими стенами, разрушившейся крышей. Редко-редко когда по улице проедет легковая машина. Но постоянно встречаются старички и старушки, толкающие перед собой небольшие лёгенькие тачки – обычный здесь вид ручного транспорта, с которым ходят даже в магазин за покупками. Можно встретить и босых, оборванных мальчишек и девчонок. Была у нас с Григорием целая стайка таких знакомцев. От американцев мы регулярно получали, кроме продуктов питания, сигареты, жевательную резину и конфеты. Сигареты я продавал французам, переводя на краски, а лакомствами, так же как и Григорий и многие другие товарищи, любил баловать детвору, с которой мы конечно в совершенстве понимали друг друга и без языка.

Марсель – огромный красивый город, с несколько вольной планировкой, со множеством памятников, скульптур, фонтанов, аллей, бульваров и площадей, кафе и магазинов, с обширной пристанью, где причаливают сотни кораблей разных мастей, калибров и национальностей, а по берегу движутся толпы самых разных типов, различного цвета кожи, в своеобразных костюмах и говорящих на разных языках.

К услугам молодёжи, праздных и ищущих развлечений – обширная площадь с каруселями, качелями, аттракционами. Вот помост, обнесённый перилами. На нём много одноместных тележек, автоматически движущихся, но управляемых. Одна тележка от другой на расстоянии не больше пяти шагов. И вот когда они все занимаются публикой и начинают двигаться в разных направлениях, то седоки, избегая столкновения с одной тележкой, тут же сталкиваются с другой и получают удар сзади или сбоку от третьей; подаваясь назад, попадают в новую непредвиденную ситуацию. Этот аттракцион доставляет столько удовольствия играющим, вызывает столько веселья и смеха, что в воздухе стоит сплошной хохот. Катаются люди всех возрастов, и все переживают состояние детства.