П О Р Т

Об авторе

Валерий Геннадьевич Шевченко родился во Владивостоке 3 октября 1929 года. В раннем детстве семья переехала в Ленинград, в годы ВОВ был эвакуирован в Пермь.

В 1948 г. поступил в Ленинградский государственный университет на биолого-почвенный факультет. Закончив учёбу, остался в Университете, где проработал почти 50 лет. Его учитель, профессор Владимир Львович Вагин, посоветовал Шевченко заняться акарологией (наукой о клещах). Это и стало делом жизни Валерия Геннадьевича.

За время своей работы в Университете Шевченко занимал ответственные должности: зам. декана по учебной работе биолого-почвенного факультета, зам. директора по науке Биологического института, заведующего лабораторией фитоакарологии, им созданной. Неоднократно бывал в научно-исследовательских экспедициях в Киргизии с целью изучения биологии клещей и консультирования специалистов лесного хозяйства по методам борьбы с эриофиоидными клещами. Много времени проводя в экспедициях в Киргизии, Валерий Геннадьевич полюбил живописную природу центральной Азии, особенно её горные леса. Много лет спустя, уже закончив свои исследования в этом регионе, он поддерживал связь с киргизскими учёными и в 1996-м году стал инициатором создания и председателем Киргизской комиссии СПбСУ (Санкт-Петербургского союза учёных), представителей естественных и гуманитарных наук, которая занималась изучением киргизской культуры и природы.

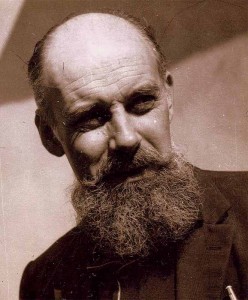

Вилен Борисович ПОРТУГАЛЬ

1924-1997

(В воспоминаниях)

Оглавление

1. До войны и немножко после

2. Скюбенты

3. Илюша Эренбайгер

4. Порт

5. Португалиада

6. Зачем Виля жил?

* * *

1. До войны и немножко после

Все приличные события в жизни нашего поколения, разумеется, начинались до войны. А поскольку я поведу речь именно о приличном событии, можно с уверенностью считать, что начало ему положило строительство, странных на взгляд любого жителя дореволюционного Питера, двухэтажных сооружений на Александровском проспекте Крестовского острова. Двухэтажные коробки лепили из шлакобетона перпендикулярно будущему проспекту Динамо, где им предстояло обрести номер 23/15 и стать обиталищем странного собрания людей. Взбаламученное сознание революционных деятелей в Смольном к 1934 году слегка отстоялось и там приняли единственно возможные, несомненно мудрые решения: построили колбаски-корпуса, рассеченные на 14 квартир, и заселили их, с одной стороны, дореволюционной, с другой – будущей (послереволюционной) интеллигенцией.

По мысли создателей динамовского архипелага о шести корпусах-островках, повернутых дверьми попарно друг к другу, такая его конструкция обеспечивала ежедневное перемешивание всех обитателей и максимальную частоту встречаемости интеллигентов старой и новой закваски. Те, кто умудрялся избежать встречи, выйдя из соседней двери на крыльцо, неминуемо, в силу чисто математических законов, сталкивался с кем-нибудь по пути на трамвай. Поскольку в тупике проспекта Динамо располагался стадион «Динамо», все жители корпусов шли в одну и ту же сторону. Так кто же они все-таки были – представители этого странного собрания людей? Еще раз вынужден ответить на этот прямой вопрос уклончиво. Дело в том, что все они были (часто в силу диаметрально противоположных причин) людьми, нуждавшимися в присмотре. А эту ответственную функцию, разумеется, лучше всех могли выполнять молодые милиционеры-спортсмены со стадиона «Динамо».

Ну, а теперь, не рискуя больше испытывать терпение читателя, должен сообщить следующее. В корпусах жили: финансовые работники и композиторы, энкаведешники и полярники, капитаны дальнего плавания и строители, работники культуры и преподаватели, ученые, военачальники и партийные работники. Это замечательное собрание людей заслуживает того, чтобы рассказать о нем особо, ведь в него, к примеру, входил первый композитор, автор первой советской оперы (не беда, что ни оперу, ни композитора сейчас никто не помнит), генерал-инспектор кавалерии Чапаева, имевший золотое оружие за войну 1914-го года, член чрезвычайной тройки ОГПУ, а затем прокурор Василеостровского района Ленинграда, зам. министра Автомобильной промышленности СССР ,а также многие другие почтенные персоны…

Каждый двухэтажный отсек занимала одна семья. Коммуналок в корпусах до войны не было. Отсек во втором корпусе в квартире N 28 принадлежал семье моего деда, а пятом корпусе в квартире N 61 партийному семейству Португалей. Глава его Борис Португаль работал в Смольном. По-видимому, он был очень неправильным партийцем, ибо, заведуя в годы Блокады продотделом в Смольном, умер от голода. Царствие Небесное его иудейской душе. Супруга Бориса – Прасковья Павловна Молокова, как мне кажется, тоже была неправильной коммунисткой, хотя, когда она померла, ей было 90 лет. Неправильность ее состояла в том, что она постоянно искала правду, с кем-то и за что-то боролась, а еще воспитала рыжего, вихрастого, худенького мальчишку, которого звали Вилька. Собственно, в том, что мальчишку звали Вилька никакой неправильности не было. Напротив, такое имя вполне приличествовало ребенку, рожденному в полностью партийном семействе. Ведь начиналось оно с магических символов В, И и Л. Лобастый носитель их к тому времени уже десять лет вдохновлял массы в подземелье на Красной Площади, а дело его призваны были продолжать бесчисленные, полные жизненной энергии Вилины, Вилии и Вилены. Вилька был Вилен, а вот наш общий приятель – сын работника политуправления Братского концлагеря – Вилий. И того и другого обычно звали просто Вильками. Был в нашем дворе еще один носитель славного имени – сын прокурора Василеостровского района. Но с ним произошла явная неувязка.

Чекистское нутро главы семейства требовало, чтобы сын носил единственно приемлемое имя – Феликс. Так дитя и записали в метриках. Но что-то оставалось недоделано, недорешено (а ведь это что такое?!..) и мальчишку стали звать именем железного душегуба только дома, ну, а для уличных нужд присвоили ему знакомое нам Виля.

Многолетняя дружба с Португалем свела меня с удивительной «марксистско-ленинской» компанией, все члены которой жили на Крестовском острове. Помимо трех носителей вензелей вождя были в ней еще Марксен (гибрид Маркса с Энгельсом) и Фриден (или просто Фридрих Энгельс сам по себе, без всяких дополнений), а также Владлен (Владимир Ленин) Увы, никому из них имена-талисманы не принесли ничего, что бы по-настоящему пригодилось в жизни.

Моего героя Вилена Борисовича Португаля помню с довоенных времен.

Но воспоминания эти неизбежно носят очень специфический и ограниченный характер. Дело в том, что Виля был старше меня. Компания подростков, в которую он входил, покуривала, и в ней даже были девочки. Нам, малышне, лишь были известны имена некоторых больших мальчиков, и мы этим невероятно гордились. Я знал Вилю…

Потом была война… А, когда она кончилась, я в один из весенних дней 1946 года вышел на проспект Динамо. Было это неподалеку от 6-го корпуса. Навстречу шел очень (чрезвычайно) худой человек в трепаной армейской шинели и кепке. Он сильно хромал и при ходьбе опирался на палочку. Мы не сразу узнали друг друга, но стоило заговорить о номерах квартир, и всё стало на свои места. Всю жизнь с добрым и теплым чувством вспоминаю тот солнечный весенний день. По щербатому динамовскому асфальту текли ручьи, Вилька курил махорку, задорно улыбался своими каре-желто-зелеными глазами, озорно тряс золотистым чубом и рассказывал о войне. С тех пор минуло более 50 лет, а я до сих пор помню многое…

Его мобилизовали не сразу… До призыва дело дошло тогда, когда начала формироваться «Дивизия латышских стрелков». Вилька, в силу своей кучерявой белобрысости оказался самым что ни на есть «латышским» воином. Где он воевал вначале не очень помню. Впрочем, это, разумеется, был Северо-Западный фронт. В память навсегда запал Вилькин бесшабашный рассказ о «его» войне.

Все началось неплохо, и, казалось, фронтовая жизнь не так уж страшна.

Формирование, множество новых знакомств, Вильке при его общительности, можно сказать, только этого и надо было. Появились друзья, а с ними возможность выпить, посидеть, побазарить (здесь ему во взводе равных не было!). Главное же, вскоре появилась «она». Всё было как в нормальном фронтовом романе: она была санитаркой, маленькой, конопатой девчонкой, а он, как мы знаем, героическим «латышским стрелком». Впрочем, причем здесь шутки? – Виля был видным парнем: кудрявый вихор, густые брови, веселые, смешливые глаза; не портили лицо крупноватый, разделенный неглубоким желобком нос, и толстые мясистые губы. Впрочем, романы, как известно, не требуют красоты. Он был, и этим сказано почти всё. Недоговорено лишь то, что был этот роман самым первым и потому самым настоящим. Это определило и всё дальнейшее.

Вскоре часть перебросили на передовую и начались бои. Было страшно.

Страшно за нее, за себя… Потом ее изнасиловал пьяный лейтенант – командир взвода. Ребята видели Вилькино горе. Сочувствовали. Потом жить стало невмоготу, а в руках был автомат (нельзя же «латышскому стрелку» без автомата!). И на вечерней поверке прозвучала короткая очередь: осекся лейтенант на полуслове… Молча положили его на плащ-палатку, закопали и аккуратно прикрыли могилку дерном…

Потом был трибунал, но никто ничего не сказал. Все твердили, что он «Не вернулся из боя». Стойкость спасла – все загремели в штрафбат. Это было не очень здорово, но это была жизнь…

Шел сорок четвертый. На дворе была весна. Генштаб планировал взятие Одессы. Нужны были разведданные о противнике, и разведывательная группа, в которую входил штрафник рядовой Вилен Португаль, была сброшена неподалеку от города. Его удерживали румыны. Задача была проста: что-то надо было сделать в тылу врага и вернуться к своим. Сделать ничего не удалось. Предстояло попытаться выполнить вторую задачу.

Заблудились. Попали под обстрел, и одна румынская пуля попала в рядового Португаля. Была она не простая, а разрывная – влетела сзади в верхнюю часть того места, на коем сидят (враги-то были сзади), а потом развернулась, как розочка, разорвалась и спереди выворотила Виле половину живота. Румыны засекли группу и не давали поднять головы. Раненый потерял сознание. Его кое-как перевязали и, уложив на плащ-палатку, поволокли. А он начал стонать. В слякотно-морозной тишине стоны были хорошим ориентиром. Надо было либо бросать демаскировавший группу «объект», либо… совершить чудо. Солдаты выбрали чудо. Один разжал Вильке зубы финкой, другой налил в рот крепкого трофейного рома. Бедолага затих… Так, то и дело похмеляя полуживого товарища, разведчики приползли к своим. Сразу отправились в санбат. Врач спросил: «Когда ранили?» В ответ прозвучало: «Вчера». Медик не поверил, но заявил, что это неважно, ибо обезболивающих средств все-равно нет и оперировать он не станет. Но тут же на Вилино счастье, спросил: «А как же вы его все-таки дотащили?» Виленовы спасители рассказали о своей чудодейственной технологии… Фляга еще не опустела и вскоре сложная, мучительная операция состоялась. Она успешно прошла под алкогольным наркозом…

Впоследствии Виля неохотно вспоминал свое боевое крещение, но, вспоминая, не забывал присовокупить: «Ну что, скажи, могу я не пить после этого? Мне бог велел, а можно ли пить всем вам – спорно».

Ранили Вилена в марте, а 10 апреля Одесса была взята. К этому времени Виля уже попал на Кавказ. В каком госпитале и в каком городе он лежал – не помню. Суть же событий, которые привели к тому, что Виля всю жизнь недолюбливал грузин состояла вот в чем. Рядовой Португаль был раненым из тяжелых. Низ его загипсовали. Живот, видимо для симметрии, разрезали на стороне противоположной ране, и пропустили внутрь бинты, прихватив с их помощью всё, норовившее вывалиться нутро, к позвоночнику. (Удачно все-таки сконструировал нас Господь: есть к чему подвязать или прицепить то, что отваливается).

Виля тихонько лежал в общей палате… Изредка к нему возвращалось сознание. Было скучно, ибо самому говорить было очень трудно, а соседи почему-то оказались неразговорчивы. Время шло, а душа Вилина, по его собственным словам «болталась как неприкаянная». По-видимому, дело обстояло так: она временами улетала далеко и надолго, а вернувшись заставала земное пристанище свое в таком виде, что на месте ей долго не сиделось.

Как-то, открыв глаза в очередной раз, Виля, хотя и не сразу, но заметил, что обстановка вокруг переменилась. Было очень холодно. Ложе стало невероятно жестким. Было очень тихо, а, главное – соседи, которые на его шелестящие слова все-таки отвечали таким же шелестом совсем перестали шуршать в ответ. Разумеется, это настораживало, заставляло пытаться понять причину странного положения. Странного?!.. – Нет. Страшного, ужасного, ведь он лежал в покойницкой… Рассказывая об этом, Вилька всегда смеялся. Ему запомнилось, что страх почему-то отсутствовал, но душу обуяла дикая ненависть к чёрному, носатому хирургу, к похожим на чертей санитарам, которые, надо полагать, и приволокли его в ту тихую комнату.

Надо было что-то предпринимать… Самым трудным оказалось свалиться с каменного стола на пол. Мешал гипс, мешала дикая боль, мешала жажда, мешало всё, что, вопреки здравому смыслу, связывало его с жизнью. Потом пришлось ползти… От стола к дверям… За один приход в себя проползать удавалось всего несколько сантиметров. Он полз и думал, что дверь-то может быть закрыта… И снова ненависть скручивала волю тугим жгутом – он полз… Дверь оказалась открыта. Ночью, в темном коридоре кто-то из медиков споткнулся о выползший из покойницкой труп живого рядового Португаля. После всего этого, как понятно читателю, ему уже больше ничего другого не оставалось: надо было жить.

Наглое жизнелюбие, урок которого преподнес персоналу госпиталя Вилен, возымело свое действие. Вскоре его поставили на ноги и выписали.

Было лето, и больше не было ничего. Шинель он быстро проел. Пустяковое довольствие пропил, а надо было пробираться домой в разблокированный Ленинград, домой, к маме. Только к маме, ибо он знал уже, что отец…

Да, да – вы, конечно, помните, ведая продовольствием, умер…от голода… Кто-нибудь скажет: «Это-ж надо умудриться!». Он умудрился… Умудрился, несмотря ни на что, остаться ч е л о в е к о м, порядочным человеком. Здесь мне кажется важным, опережая все и всякие события, сказать, что жизнь семейства Португалей (особенно отца и сына) проистекала не «благодаря» чему-либо, а как раз наоборот «вопреки». Впрочем, это, разумеется, черта, свойственная представителям большей части советского общества. Пытаясь проследить в жизни таких людей причинно-следственные связи, не перестаешь удивляться. Борис Португаль ведал продовольствием и помер голодной смертью. Вилен Португаль имел всё для того, чтобы помереть, но остался жить… Логики никакой!

Но вернемся к Виле. Ему надо было пробираться в Питер. Об этом отрезке жизни он рассказывал без особого энтузиазма, но, нередко, вспомнив какой-нибудь яркий эпизод, входил в раж и начинал живописать детали. Рассказать же было о чем, ибо единственно возможным способом зарабатывания денег для него в то время оказалась игра в карты. Желто-зеленокареглазый вихрастый и жизнерадостный инвалид с палочкой обладал особой притягательной силой для партнеров, ибо носил очки. Виля без очков не был бы Вилей. И дело не в том, каковы были они – эти окуляры, а в том, как смотрел через них на мир их обладатель. Живые, задорные глаза быстро обегали собеседника и, завершив рекогносцировку, сосредоточивались на лице, изучали и оценивали, но не черты и черточки, не форму носа и бровей, а одни лишь мысли, точнее не сами мысли, а их отпечаток – реакции людей на град пробных шаров, метать которые Португаль был мастер. Замечательно при этом то, что описанный процесс нахального исследования всех, с кем беседовал Вилька, принимали за проявление застенчивого дружелюбия. Всяк, даже самый последний биндюжник, ханыга и вор понимал: перед ним интеллигент, причем не какой-нибудь замухрышка, а интеллигент высочайшей пробы. Вроде даже «приезжий» из Португалии, носящий почти что имя самого вождя. Ну, а любому картежнику, разумеется, легче проигрывать благородному человеку, бесшабашному «живому покойнику». И они проигрывали, а Вилька ехал, ел, немало пил и, главное, ехал! И, понятное дело, доехал. В пору того достославного вояжа на всю жизнь пристрастился он к картишкам…

Наша послевоенная встреча на проспекте Динамо была отделена от военных подвигов рядового Португаля совсем небольшим отрезком времени.

Он тогда очень сильно хромал, а нога, ниже изуродованной части тела, была тонка как спичка. Беспощадная крестовская шпана тут же поставила это обстоятельство на учет – Виля получил кличку, которая на долгие годы прилипла к нему. Звали его Х-нога. Со временем приставка «икс» отпала, а кликать его стали просто Нога и даже ласково Ноженька. Вообще о Вилиных прозваниях, придётся написать небольшой специальный трактат. Однако об этом позже. Сейчас же вот о чем.

В пору нашего послевоенного сближения, относящегося к 1947-1948 годам Виля был человеком не слишком определённых занятий. Определенно было только то, что он в значительной мере сидел на маминой шее. Я был лоботрясом, который делал вид, что учится в 10 классе. В отличие от моего друга я сидел на шее у бабушки и дедушки. У Вили работала мама, у меня – дедушка. Встречались мы тогда чаще всего на улице, принимая участие в процессе сколь необходимого, столь же бессмысленного шляния по проспекту, шляния, более всего напоминавшего броуново движение.

Реже собирались у Вильки дома. (Ко мне-то было нельзя, ибо там всегда присутствовали домработница и бабушка). Прасковья Павловна вечно была на работе, а полным хозяином квартиры в её отсутствие был наш друг. При этом надо заметить, что он никогда не собирал у себя большую кодлу. Как мне думается сейчас, это объяснялось причинами двоякого рода. Во-первых, большое количество пацанов приносило много грязи, а Виля терпеть не мог уборку, во-вторых, и это-главное, он справедливо полагал, что, если уж собираться, то хоть потолковать о чем-нибудь интересном… И мы толковали… Вилька чаще всего лежал на кровати, а один-два гостя размещались либо на диване, либо просто на стульях.

Обстановка в доме Вилена была проста. Вся мебель к послевоенному времени оказалась в меру изношена – стулья расшатаны, а кровать скрипуча. Общее неказистое убранство, пожалуй, говорило о подчёркнутой скромности обитателей квартиры, в которой, как и во всех прочих, имелось три комнаты. Две находились во втором этаже, а третья, кухня и туалет – на первом. У нас ещё до войны полы были покрыты линолеумом и потому для меня странны и непривычны были дощатые, всегда хорошо покрашенные полы в квартире Португаля.

О чём же мы толковали?.. Да так… Обо всём… Не без робости, словно пробираясь по тонкому льду, осторожно прощупывая позиции собеседников, касались темы власти, говорили и о батюшке Сталине. Помню, что, ссылаясь на какие-то свои очень загадочные и очень высокопоставленные знакомства, Вилька поведал нам о знаменитом сталинском тосте, который гений человечества кокетливо посвятил «великому вождю всех народов Иосифу Виссарионовичу Сталину» и присовокупил, что настаивает на том, чтобы это был последний подобный тост. Много лет спустя мы имели возможность убедиться, что Вилька не врал и нечто подобное действительно «имело место быть». С течением времени о политике говорили все больше и чаще, но избегали включения в беседу иногда присутствовавшей Прасковьи Павловны. Она при всём своем правдоискательстве, конечно же, была стопроцентной праведной коммунисткой и не терпела даже малейших намёков на неправоту вождя и (упаси боже!) ошибочность решений партии. Спорить с ней, пытаться хоть что-то доказать было бесполезно.

Однако чаще всего наш трёп ограничивался несколькими десятками анекдотов, которые Вилька, казалось, собирал по всему городу. Хотя анекдотами были нафаршированы мы все, было такое впечатление, что у Вилена они не держатся внутри и часть из них копошится у него в карманах и под рубашкой, копошится и просится наружу. Заткнуть разверзшийся португалевский анекдотический фонтан не пытался никто. И надо отдать Виле должное: он знал цену устному творчеству, а все его анекдоты были свежи и остроумны.

2. Скюбенты

Студентами мы все стали почти одновременно. Впрочем, здесь пришла пора объяснить, а кто же такие были эти самые «мы» и сколько нас было?

Если брать на круг, нас было очень много: это все парни-погодки, обитавшие в корпусах N 23/15 по проспекту Динамо. Правда ряды наши после войны сильно поредели: сгинул в бескрайних просторах тундры высланный туда с семьей рассудительный и спокойный Рудик (Рудольф) Малов, ибо, как ни странно, а родители его были финны, пропали братья Сашка и Виктор Кононовы, умер во время блокады лопоухий, совиноглазый Семка…

Многих не стало. Однако интересно то, что к нашей довоенной братии никто из новичков не прибавился.

Напротив Вили, в шестом корпусе жил Антон Роговский. Это его отец – генерал-лейтенант Александр Александрович Роговский имел золотое оружие «За храбрость», он же инспектировал кавалерию Чапаева. Истеричная Антошина мама Мария Алексеевна весь свой необузданный темперамент тратила на воспитание мужа и особенно сына – вечного студента, главной целью которого было стремление стать юристом. Несостоявшийся юрист окончил жизнь шофером такси. Помимо золотого оружия, достопримечательностями их дома были пластинки с записями Вертинского и Морфесси, а также тетрадки со стихами, которые Антон переписывал у классиков и выдавал за свои.

В Вилином корпусе жили два джентльмена, часто входившие в нашу компанию. Первый из них – Виля N 2 (или, как звала его мама-молдаванка, Анна Григорьевна, – «Хвиля») был сыном Евстратия Григорьевича Василевского – лихого чекиста, борца за революционную и гражданскую справедливость. Это он не давал спуска контре и судил граждан Василеостровского района нашего города. Это он помер, не осуществив свою мечту: расстрелять недобитую контру – генерала Роговского. Матушка Вили работала по медицинской части, кажется была санитарным врачом. Сам Виля – красивый, высокий черноволосый детинушка учился в Горном, потом в Политехе.

По окончании работал он в каком-то закрытом КБ и имел причастие, с одной стороны, к каким-то сугубо секретным делам, а, с другой – к сугубому пьянству. Но это было потом. В те поры, как было сказано, мы становились студентами. Виле была присвоена кличка «Скуля» или просто «Сак». Появлению её он обязан красному, нередко сопливому носу, который по мнению какого-то авторитета нашей гопы должен именоваться «сак». Была и вторая, не менее веская причина: Виля был склонен к сачкованию.

Второй сосед Вилена – Всеволод Сленин, или Волька. Он отличался от всех нас тем, что у него были очень красивые родители. Отец-инженер занимал высокий пост, кажется, в Ленинградстрое. Мама занималась домашним хозяйством. Сам Волька где-то учился и не без толка, поскольку впоследствии, подобно батюшке своему, занимал какой-то высокий пост в Ленводоканале – строил фантастически разветвленную в недрах города систему сточных тоннелей. В пору студенчества был он заядлым бабником и нередко напрашивался в гости к Португалю с какой-нибудь красавицей, иногда их бывало даже две.

В корпусе, расположенном позади Вилиного, обитал славный представитель «марксистско-ленинской» кампании Владька или Владлен Ривман. Мама его была крупным финансовым работником и, помню, одно время носила строгую серую форму с зелеными петлицами. Почему-то запомнилось, как она душевно рассказывала о своей любви к песне со словами: «А Ленин такой молодой и Красный Октябрь впереди…» Сынок никакой любовью ни к Ленину, ни к Октябрю не отличался, но в общем был парнем серьезным и склонным к умственности. Ему была присвоена кличка «Батя». Объяснить её происхождение не берусь.

Однако самая умственная личность – Вовка Грайнберг – жил в следующем корпусе. Отец его погиб на войне. Растила парня мама Бэлла Евсеевна. Вовка учился в ЛИТМО, был очень талантлив и ещё в студенческие годы собрал телевизор. Это для всех членов нашей кампании был самый первый телевизор, который мы видели. Впрочем, в полном смысле телевизором это сооружение бывало очень редко. Чаще это была очень маленькая трубка кинескопа, лежавшая на столе, изображение на которой имело размер чуть больше спичечной коробки. От трубки к металлическому шасси, поставленному на-попа, тянулась паутина проводов, которые Вова постоянно паял и перепаивал. Видели мы по этой штуке «Ленина в 18-м году» и «Чапаева». Вовка говорил негромкой скороговоркой, был тонок, строен и очень любил ходить на каток. Впрочем, каток уважали все, за исключением Португаля, ибо гонять на коньках ему не позволяла больная нога.

Вова по окончании уехал работать в Сибирь. Там сконструировал и выпустил известный многим магнитофон «Комета». Потом вернулся в Питер с толстенькой краснощекой сибирячкой Аллой и работал в секретном учреждении, расположенном во «Дворце Советов» на Московском. Был он идеологом какого-то проекта. Словом, был он в студенческие годы парнем, с которым даже очень можно было поговорить. Однако он не пил, не курил, за девчонками не бегал, на каток ходил на бегашах, а не на хоккейках, как все порядочные люди. Вследствие всех этих причин держался он особняком и редко затёсывался в общую компанию. Впрочем, Португаль любил толковать с Вовкой и нередко бывал у него, особенно когда у Грайнберга появился телевизор. Вова до войны и большую часть послевоенного времени жил в том же корпусе, что и я. В нем же обитал Игорь Чеблоков.

Звали Чеблокова Гарик. Так прозвала его мама. так звали его в детском саду, куда мы ходили все трое: Грайнберг, Чеблоков и я. Так продолжают звать его приятели и на седьмом десятке лет. Была, разумеется, у него и кличка. Сам Гарик к Виле Португалю прямого отношения не имел, но старший брат его Андрей дружен был с Виленом ещё до войны. Андрюша благополучно прошел фронт, вернулся офицером, но умер очень молодым.

У него была аневризма аорты. Это была первая послевоенная утрата в рядах молодых. И Андрей, и Гарик имели клички. Первого звали «Дюдюся», второго за солидность комплекции – «Лоб».

В первом корпусе жил Виля Пиджаков. Его папа, Максим Григорьевич, как я уже говорил, вел политпросвет-работу в Братском лагере. Этот маленького роста, плотный, коренастый мужичок носил сильные очки и обладал зычным голосом. Помню, до войны у Вили любимой игрушкой был очень красивый хромированный револьвер, такой, какого не было ни у кого.

После войны у него на зависть всем водились пластинки Лещенко фирмы «Bellacord» с красивыми красными этикетками и золотыми надписями. Мама Вили, Татьяна Васильевна, и до, и после войны была коммунисткой до мозга костей. Она никогда не работала на «настоящей» работе, но всегда самозабвенно занималась всякого рода общественной деятельностью и померла после кончины сына в дикой нищете и унижении.

К ужасу моих бабушки и деда и до, и после войны мы с Вилей дружили.

Я, разумеется, мог бы написать о нём целый роман, а поэтому и рассказать здесь о нём кратко мне значительно труднее, чем о других мужиках.

Однако попробую. Это необходимо. Ведь именно Португаль придумал для Пиджакова кличку «Пидж`аки». Она напоминала какую-то греческую фамилию и прижилась мгновенно, Пиджаки попал в армию семнадцатилетним парнем. На фронте шоферил. Воевать ему довелось в Прибалтике. После войны учился в Политехникуме, находившемся на Малой Садовой. Был он невероятным педантом и аккуратистом во всём. Аккуратно были зачёсаны назад набриолиненные волосы, идеальные складочки несли его брюки и, садясь, он всегда подтягивал брючины вверх и внутрь, чтобы не распустились складки. Он любил читать (у отца была неплохая библиотека). Зимой каждый вечер проводил на катке. Летом же мы с ним бегали на танцы.

По окончании техникума Виля работал в Институте огнеупоров. Работал до самой смерти, а помер рано – всего пятидесяти двух лет отроду. Но это, как говорится, к делу не относится. Ведь мы сейчас толкуем о студенческой поре… Пиджаки жил в первом корпусе, а Грайнберг, Чеблоков и я во втором. Ну, вот дошла очередь и до меня…

Так получилось, что до войны мама, брат и я жили в разных местах города, но неукоснительно и непременно каждую неделю бывали у бабушки и деда. После войны мне предложили жить со стариками. Дед был болен и нуждался в постоянном уходе. Я с радостью согласился жить на Динамо, ведь до войны это было самое любимое место на земле…

Дедушка получил квартиру в динамовских корпусах только благодаря тому, что его пригласили в Ленинград из Владивостока для организации кафедры сварки в Кораблестроительном институте (дед сварил первое цельносварное судно в России). Как я понимаю теперь, деду чудом удалось избежать расстрела во Владивостоке и чудом стать профессором, заведующим кафедрой. Ведь он был колчаковским офицером (эх, знал бы Евстратий Григорьевич Василевский, кто жил у него под боком!).

Наша семья во все времена была – в известной мере – буржуазна, ибо в доме всегда жила домработница. Домрабы находились в бабушкином подчинении. Они ходили на базар, готовили, мыли посуду и полы. Бабушка же при приготовлении обедов выполняла самые ответственные операции, а также сервировала стол и делала наиболее серьезные продуктовые и прочие покупки. Но основным её делом было обеспечение дедова труда. Сюда входило очень многое: выглаженные брюки, чистые носовые платки, приём частых и всегда серьезных гостей и т.д. Еще у бабушки была нелёгкая заботушка. Она заботилась о том, чтобы я почаще ходил в школу, поменьше получал двоек, чтобы поступил в институт и т.д. и т.п. Но, самым трудным для неё делом было ограничение контактов с «улицей», с членами любезной моему сердцу гопы.

Благодаря дорогой моей, незабвенной бабушке (которой было попорчено столько нервов!) я, вопреки всему, закончил школу. Поступил в Корабелку, а, в конце концов стал биологом и даже кандидатом наук. Но всё это было потом, и до кандидатства моего бабушка, увы, не дожила, а в пору, о которой идёт речь, был я, как и вся братия, скюбентом. Почему «скюбентом»? А вот почему…

Когда мы собирались у Порта (как вы понимаете, читатель, это была ещё одна его кличка), он любил прочесть вслух, что-нибудь «этакое» – то, что казалось необычным, забавным или просто интересным. Как-то, когда я в очередной раз сбежал из-под бдительного ока бабушки, Вилен прочитал собравшимся у него обормотам описание «урока словесности» который ефрейтор проводил с молодыми солдатами. Главное содержание «документа» помню до сих пор…

Наставник вдалбливал подчинённым: «Кто есть враг унутренний?» – Отвечать надлежало: «Жиды, скюбенты и сицилисты». От того, что к числу врагов относились «сицилисты» все слушавшие чувствовали себя немного оппозиционерами, ведь великий вождь, давший имена многим членам гопы, в нашем представлении, разумеется, был сицилистом (конечно же сицилистом, раз на этих самых деятелей натравливали солдат!). Принадлежность к гонимым всем импонировала. и мы с радостью стали «скюбентами».

Позже мой отчим Всеволод Валентинович Вологдин, игравший большую роль в жизни каждого, кто с ним соприкасался, принял этот термин на вооружение. Будучи доцентом ЛЭТИ, он так именовал не только нас, но и своих слушателей из института.

Из всего пестрого многообразия господ скюбентов Виля определенно отдавал предпочтение немногим. Недолюбливал Антошу Роговского и, насколько помню, Антон почти не бывал у него дома. Не любил Вилю Пиджакова. Хотя неприязнь эта скорее относилась к папе, а не к сыну. С явным не то, чтобы почтением, но интересом относился Вилька к Володе Грайнбергу. Его привлекала не только вовкина умственность, но возможность посидеть у него и поглазеть на телевизионное чудо. Сам же Вовочка, в силу своей целеустремленности и занятости, никогда и никуда не ходил.

К Грайнбергу, в первую очередь, были вхожи такие мечтательные бездельники, как я.

3. Илюша Эренбайгер

У Порта в те поры жил Анатолий Николаевич Казаков, а проще Толя. Судьба его военная заслуживает того, чтобы немного рассказать о ней. Попал в плен в Белоруссии. Сидел в концлагере. Бежал.

Какое-то время партизанил. Потом угодил в СМЕРШ, что оказалось пострашнее фашистских лагерей. Однако и это испытание он прошел. Довоевал, демобилизовался и поселился у Вильки. В Питере у него не было никого, а он умудрился поступить в аспирантуру при Геологическом факультете Ленинградского университета. Казаков был старше всех нас. И определённо серьезней. Ведь, несмотря на не очень простые судьбы, все мы излишней серьезностью не страдали… Шутки, трёп, откровенные рассказы об амурных похождениях, да какие-нибудь «страшные» истории. Вот, пожалуй, и весь наш репертуар. Анатолий умудрялся разбавлять всё это беседами о науке, о её проблемах.

Наши зитцунги у Вили иногда сопровождались выпивонами. Случалось это редко, ибо финансовые возможности наши были чрезвычайно ограничены. На закуску денег обычно не хватало и потому «закусывали пробочкой». Все прекрасно знали, что в буфете у Португаля водились только хлебные крошки и мышиное дерьмо. Туговато было и с куревом, хотя надо сказать, что у Вилена папиросы всегда были, а смолил он «Беломор». Ни о каких сигаретах тогда речи не было… Я же, по семейной традиции, курил «Звёздочку» и по этому поводу Вилька частенько брюзжал: «Ну как можно курить такую дрянь?» Поскольку курили все, к концу каждого бдения в комнате возникала такая «душная спираль», что даже зимой перед приходом Прасковьи Павловны приходилось настежь открывать окно. Маму чтили и побаивались: уж очень она была правильной и знала всё – что есть, что должно быть и что будет.

У Порта мы собирались обычно «пораньше». Время это зависело от того, когда Прасковья Павловна уходила на работу. Это могло быть и девять утра, и час дня… Стремление собраться поскорее, разумеется, диктовалось тем, что вместе нам было интересно.

Я ещё не сказал о главном, ведь помимо трёпа, о котором уже упоминалось, главным магнитом в Вилькином доме были книги и разговоры о них. Ведь наш уважаемый хозяин был студентом ЛГБИ или Ленинградского государственного библиотечного института им. Н.К. Крупской. Пожалуй, я никогда так много не читал как в ту пору.

Самое замечательное было то, что Вилька конечно-же не читал то, что читали «нормальные» студенты.

Ранний Эренбург, Гумилёв, Ахматова, Блок, Брюсов запрещенный поэт Есенин – вот те, чьи произведения мы читали, те книги, о которых мы не просто говорили, а спорили с пеной у рта… Спорили, ругались, сердились друг на друга…

Большим почётом у нас пользовался Эренбург. Его «Двенадцать трубок» и в особенности «Трест «ДЕ» кажется прочитали все скюбенты, вхожие к Португалю. Вильке явно нравилась роль культуртрегера. Чувствовалось, что библиотечный институт он выбрал не случайно…

Наша всеобщая начитанность при любви к прозвищам привела к тому, что вскоре Волька Сленин стал зваться Эрколе Бамбуччи с Виа Паскудини, мой университетский приятель Валька Белозеров получил наименование «негритенок Айша», меня звали Алексей Спиридонович Тишин, Вильку – Ильюша Эренбайгер а Анатолия Казакова – мистер Куль. Прозвища были столь обоснованы, что быстро прилипли к их носителям и какое-то время удерживались.

Волька получил свое не слишком лестное наименование в связи с примечательной леностью. Ведь, как известно, любимое занятие Эрколе Бамбуччи состояло в том, чтобы, сидя на корточках у стены хибары на Виа Паскудини попасть плевком в окурок. Это серьезное занятие отнимало у молодого человека многие часы. Белозеров был самым молодым в кампании, ему естественно, чаще других приходилось бегать за водкой. Вот и стал он «негритенком». Казаков был нашим меценатом, ведь он получал «большую» аспирантскую стипендию и иногда поил всю компанию. Словом, это был настоящий мистер Куль. Ну, а Вилька, в силу наличия иудейской крови, естественно, мог быть только самим Эренбайгером. Было у него для этого и другое веское основание, ведь это он, именно он и никто иной вдохновлял всю братию. Мое же прозвище, данное Вилькой, проистекало от того, что обычно мои рассказы о жизненных «достижениях» были печального свойства. Совсем как у Алексея Спиридоновича, помните: «Рассказ его был длинен, фактами беден и в общем весьма печален…»

Быть может приведенная цитата не совсем точна, но дело в том, что привожу её по памяти через 50 лет… Не исключено, что за давностью что-нибудь и напутал.

По-доброму светло было на душе у всех, когда валявшийся на застеленой кровати Порт читал чьи-нибудь стихи. Чаще всего это был самый любимый его поэт – Блок. Кстати, был у Порта томик с портретом автора, и Вилька был удивительно похож на изображенного там гения…

Сейчас, спустя столько лет, я взял в руки стихи Ахматовой и попробовал найти хоть одно из читаных в давние поры. И уверен – нашел…

Вилен Борисович был чтецом неважным. Голос у него был глуховат, но, несмотря на известное занудство, слушать его все-таки было приятно.

Помню, как он читал:

Мне с тобою пьяным весело –

Смысла нет в твоих рассказах.

Осень ранняя развесила

Флаги жёлтые на вязах.

Оба мы в страну обманную

Забрели и горько каемся,

Но зачем улыбкой странною

И застывшей улыбаемся?

Мы хотели муки жалящей

Вместо счастья безмятежного…

Не покину я товарища

И беспутного и нежного.

Флаги желтые, страна обманная и беспутная нежность. А что нам, собственно, было нужно? В этих словах было всё, чем мы дышали, что любили, что ценили в себе и других… Вилен нередко заводился и тогда читал на память:

«По вечерам над ресторанами…»

Естественно, не одна лирика вызывала отклик в душах крестовских башибузуков. Нас повергал в восторг Серёжа Есенин, писающий на луну. Почему-то из «Антологии поэзии ХХ век» мы очень ценили стихи Веры Инбер (помню, разумеется, не всё), но:

У ежа с такой душой

Друг был закадычный,

Поросенок небольшой,

Но вполне приличный.

Потом происходило ещё что-то, а кончилось всё тем, что

В кухне пахло тленом…

И приятеля нашел

Он уже под хреном..

Еж воскликнул, слезы лья:

– Как ужасны люди!

Лучший друг, почти свинья,

И лежит на блюде…

Разумеется, мы были мальчишками-хулиганами, матерились и достойным образом ценили стихи о Вере Инбер, у которой оказывается лоб был в завитушках. Не знаете? Ну, как же?!

«Ах, у Веры, ах, у Инбер

В завитушках лоб…

Всё смотрел бы,

Всё смотрел бы на неё б».

От Вильки все мы впервые услышали стихи Иосифа Уткина. Этого удивительного поэта с печальной судьбой (он погиб в авиакатастрофе, когда летел с фронта в Москву) любили все. Интерес к нему пробудили строки, посвященные Есенину. Недавние школьники, мы, разумеется, помнили строки Маяковского, которые знал любой лоботряс, окончивший школу:

«В этой жизни

помереть не трудно.

Сделать жизнь

значительно трудней…»

Каждый чувствовал бессмысленность и трагичность этих слов: зачем призывать нас делать жизнь, если сам ты видел единственный выход – смерть. А вот у Уткина было сказано ясно и понятно:

Есть ужас бездорожья,

И в нем – конец коню!

И я тебя, Сережа,

Ни капли не виню.

Бунтующий и шалый,

Ты выкипел до дна.

Кому нужны бокалы,

Бокалы без вина?..

Кипит, цветет отчизна,

Но ты не можешь петь!

А кроме права жизни,

Есть право умереть.

Прошу простить неточность цитаты. Привожу стихи в том виде, как живут они в моей памяти 50 лет. С вершины этого полустолетия совершенно очевидно, что популярность уткинских стихов в нашей компании была обусловлена двумя словами «есть право», причём право даже умереть. Мы знали, что умереть можно на фронте, умереть «За Родину. За Сталина!»

Но вот умереть, когда хочется, когда невозможно жить… Это было что-то совсем новое. В школе мы это «не проходили».

Любезен был нашей компании Иосиф Уткин и такими строчками:

Так идет.

Ей очень грустно

(От утрат, видать, печали!).

Не твоим ли пышным

Бюстом

Перекоп мы защищали?..

Счастлив я,

Что этим годам

Отдал всё –

И смех,

И грусть,

И с любимым небосводом

Преждевременно прощусь.

Это – капли,

Это – крохи,

Если взять наш век премудрый.

Что же дали вы эпохе,

Живописная лахудра?

Разве – это

Ищут люди?

Разве – это

Людям надо?

То кокетничает

Грудью,

То кокетничает

Задом.

Если вам уж неизвестно,

Разрешите, я замечу,

Что совсем в другое место

Спрятан разум человечий…

Эти «Стихи о красивой женщине» тоже были для нас в диковинку. Наши героини входили в горящие избы, их вешали немцы, а вот критиковать их было нельзя. После войны правильные, хорошие, лучшие в мире советские женщины никак не могли быть лахудрами. А вот Уткин…

Иосиф поведал нам также и о «Рыжем Мотеле, раввине Исайе и комиссаре Блох». Мотеле дал Португалю ещё одну кличку – «Рыжий». Прилипла она к нему надолго и всерьез. К сожалению, томик Уткина, который я сподобился купить, у меня давно сперли. А Рыжего Мотеле, я в этом не сомневаюсь, конечно, мог создать только гениальный поэт. Однако в ту пору нас не столько покоряли замечательные находки автора, сколько то, что он умудрился написать:

В очереди

Люди

Ахают,

Ахают и жмут:

«Почему

Не дают

Сахару?

Сахару почему не дают?»

«Видимо,

Выдать

Лень ему». –

«Трудно заняться час?

Такую бы жизнь — Ленину,

Хорошую,

Как у нас!»…

Эти строки присутствовали в португалевском старом издании, но редакторы изъяли их в моём – послевоенном. А они много говорили каждому, хотя бы потому, что все помнили и карточки, и отсутствие в магазинах того же сахара. Но было в них нечто большее – воспринимались они как самая «настоящая контрреволюция»… Ёлки-палки, у всех свежо было в памяти «Ленинградское дело», а тут вдруг: «Такую бы жизнь Ленину…»

Расскажи кто-нибудь прокурору Василевскому о том, что читают у Португаля, и не было бы у нас никаких проблем с оплатой проезда на Колыму.

Звучали в квартире Илюши Эренбайгера и песни. У Вильки можно сказать не было слуха. Но он любил петь. Рефреном в его жизни звучали слова:

«Мама, мама,

Что мы будем делать?

Как наступят

Зимни холода?

У тебя нет тёплого платочка,

У меня нет зимнего пальта?!»

У всех у нас не было ни черта. Я приходил к Виле в застиранной гимнастёрке и кирзовых сапогах (мой дядюшка Игорь был артиллеристом), а также в мичманке (мой второй дядюшка – Дмитрий служил в Амурской флотилии). Столь же «эклектичны» были одеяния всех членов нашей славной когорты. А вот Вилька быстро вылупился из армейского обмундирования. Он очень ценил свой внешний вид и к туалетам относился серьезно: любил жилетки (надо думать пределом его мечтаний была настоящая тройка). Однако, за неимением таковой, он частенько носил какой-нибудь ярко-красный жилет, нескладный пиджачишко немыслимого цвета и почему-то почти всегда с короткими рукавами. Принадлежностью его туалета, в зависимости от времени, были либо немыслимые клёши, либо гнусные, тончайшие дудочки. Всегда ценил практичную, носкую обувь. Вообще мужичонка он был и практичный и сильно прижимистый. Однако это редко портило нам настроение.

Встречались мы, разумеется, не только дома. Из бесконечной череды встреч запомнились две. Ещё до войны у нас в моде были две игры: штандер и лапта. Штандер был явно немецкого происхождения, а лапта самого российского. В наши студенческие годы городские власти надумали сменить старый деревянный Крестовский мост на новый – каменный. При этом полностью прекратилось движение по Петроградскому проспекту. Мы не долго думали, как приспособить к своим нуждам широченную улицу. Взяли мел, нарисовали разграничительные линии, и стали играть в лапту. Вилен, несмотря на свою известную солидность, невзирая на хромоту, бегал вместе со всеми. Это было удивительное чувство: великовозрастные детинушки резвились, как малые дети…

Забавно, что вторая запомнившаяся встреча тоже связана с возвращением в детство. Я был уже аспирантом Зоологического института, а Порт работал в своем ИВАНе, т.е. Институте востоковедения АН СССР. Третьим участником события был кандидат геолого-минералогических наук Казаков – научный сотрудник Лаборатории докембрия. Встретились мы около Военно-морского музея (между Зоологическим институтом и музеем). Постояли, поговорили.

Уже хорошо пригревало весеннее солнышко и быть может, пробуждённое им весеннее настроение подсказало нам: «Ну, поиграйте в пристенок!».

Это была прекрасная идея. Денежных игр, связанных с монетами, у нас было две: чика и пристенок. Чика требовала, хотя и примитивного, но оборудования (нужна была бита). А для пристенка требовались только стена и монеты. И то, и другое было налицо. Игра закипела. Важно было так ударить монетой по стене, чтобы она упала как можно ближе к монете другого игрока. Если до неё можно было дотянуться «пялой» (крайними пальцами растопыренной пятерни) – ты выиграл и можешь забрать деньгу.

Сначала игра шла вяло, но вскоре мы раздухарились, ибо Виля вошел в раж и орал, как индейский вождь на поле брани. Его победные выкрики становились тем громче, чем больше любопытных девушек и женщин останавливалось возле нас. По-видимому, мы смотрелись неплохо: разгорячённые физиономии, блестящие глаза. Но, главное – обвинения в жульничестве – ах, как они были изысканы: «Сударь, Вы, кажется мухлюете!» – говорил степенный Казаков. «Сами Вы мухлюете, господин ученый!» – парировал Португаль. – «У нас за это вешают!». «За что, за что вешают?..»

«Вот шпана крестовская!» – укорял я своих товарищей. Эта игра не могла не запомниться – тогда ко всем нам ненадолго вернулось детство. Рыжий мальчишка Португаль был в ударе. Да, Виля всю жизнь был азартным человеком. И в тот час озорная душа его выплеснулась наружу.

4. Порт

Илюша Эренбайгер и иже с ним закончились после того, как произошли существенные перемены в жизни моей семьи.

Умер дед, а бабушка была тяжело больна. Её постоянно мучали тяжелые приступы астмы. Мама с отчимом решили перебраться к нам – на Динамо. Было это в 1951 году. Чтобы понятны были дальнейшие события, должен рассказать о Всеволоде Валентиновиче Вологдине. Мой отчим в молодости перенес тяжелое заболевание – туберкулёз позвоночника. Позвоночный столб его был изогнут крючком да так, что фигура казалась горбатой. Работал он в ЛЭТИ на отцовской кафедре «Высокочастотной электротермии», читал курс «Трасформаторы токов высокой частоты». Но он никогда, ничем не напоминал занудных педагогов, которых мы – студенты – о множестве видели каждый день. Слушатели-скюбенты боготворили его за остроумие и демократизм, за способность понять трудности студенческой жизни. Впрочем, благоволил он далеко не всем. Были у него любимчики вроде Саши Бамунера и Володи Сучкоусова, которые со временем стали друзьями. На всю жизнь…

Мы с братом звали отчима Всеволод. В том, что он вошел в нашу жизнь, было великое счастье. И самое прекрасное, что Всеволод не просто вошел в нашу жизнь, а умудрился стать центром притяжения всех наших друзей. В нашей семье он оказался так: это мама выходила его, когда в довоенные годы его чуть-чуть не доканала болезнь, потом мы жили в эвакуации, в Перми (они с мамой тогда уже расписались), затем Всеволод обрёл ещё одну страшную болячку – воспаление черепномозговых нервов и уехал на курорт «Боровое», где жили эвакуированные академики и их чада.

Правда, у Всеволода там были из родни только мать и сестра, ибо отец – член-корреспондент АН Валентин Петрович Вологдин работал в Челябинске, где калил танковые валы и броню. Ну, а вернувшись из Борового, Всеволод вскоре поселился на Динамо.

Тут-то и познакомил я его с Вилей. Впереди у них было более двадцати лет добрых, человеческих отношений. Собственно, эти отношения коснулись нас всех: меня, брата, наших друзей, мамы, бабушки и даже кота Тишки. А позже и жены моей, Елены. Не было и нет более вольных людей на земле, чем студенты. Мы были студентами и принадлежали сами себе. Учились все хорошо, если не считать, что я оказался попросту неспособен сдать марксизм. Один вид обложки «Краткого курса» портит мне настроение до сих пор.

Правда, утешением служит то, что это у нас фамильное. Всеволод как-то рассказал собравшейся у нас студенческой кампании, в которой был и Вилька, о том, как, находясь в Боровом, он решил стать аспирантом и начал сдавать кандидатский минимум. Первым экзаменом был марксизм.

Он его заваливал не меньше пяти раз. И это человек, который невероятно много читал, помнил наизусть «Гайавату» и вообще имел замечательную память и блестящий, аналитический ум. Сам Всеволод со смехом говорил: «Марксизм – особый род знания. Его понимают массы, а избранным – не дано!». Короче, вследствие этих марксистских злоключений отчим не мог претендовать на доцентское звание. В конце концов, оно было присвоено ему без защиты. Вообще по поводу марксизма в доме нашем смеялись немало. Всю кампанию немало посмешил эпизод с моим приятелем Хорстом Ионом. Это был настоящий немецкий парень, попавший в Питер в 1945 году, вместе с отцом – конструктором с заводов «Цейсса». Для СССР это был особого рода вид репараций, ибо вывезенные специалисты должны были восстанавливать то, что разрушили оккупанты. На долю Хорстова папы выпало восстановление зеркал Пулковской обсерватории.

Хорсту трудно давался марксизм. Как-то он подошёл ко мне (а я был старостой курса) и сказал: «О, Фалья (что означало Валя) я не снаю какой есть разнис (разница) мешду фашизмус и коммунизмус. У нас быль фюрер – у фас есть фюрер. У нас быль концлагер – у фас есть тоше» Я сдрейфил. Воровато оглянулся по сторонам, так, чтобы не заметил «фашист» (ведь было это в университете в сталинские времена!). И сказал: «Приходи ко мне заниматься».

Учили втроем: Хорст, Валя Белозеров (тот, что негритенок Айша) и я. Учение шло туго. Иногда появлявшийся Вилька, рассказывал парочку, другую анекдотов, делал несколько наглых, язвительных замечаний и исчезал.

Наконец, пошли сдавать. В тот семестр меня «пронесло», Валька получил пятерку (у него папа был коммунист). А Хорст получил двойку. Когда мы все собрались у нас дома, и господин Ион рассказал о своей неудаче, все принялись расспрашивать его о том, как это было. А было вот что. Экзаменовала Хорста читавшая нам курс, Роза Абрамовна Казакевич. Когда друг наш что-то сподобился рассказать о деяниях Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) последовал вопрос: «А скажите, Хорст, если бы Вы были в годы войны лётчиком, Вы тоже бомбили бы наши города?».

Всеволод и Вилька на этом месте повествования насторожились, как собаки, почуявшие дичь. – «Ну, и что ты, Хорст ответил?»- ехидно ухмыляясь, спросил Вилька. Наш немецкий друг печально вздохнул и сказал: – «Я отвечаль, что зольдат есть зольдат». – «Ах Ион, Ион», – покачал головой Всеволод, – Надо было сказать: «Если бы я знал где живёт Роза Абрамовна, обязательно сбросил бы туда самую большую бомбу». Потом страдальцу назначили переэкзаменовку.

Мы недолго ждали результатов. Из аудитории вышел сияющий знаток марксизма и возгласил: «Фюнф! Пьем неделю!» Это была реальная перспектива, ведь Хорст не отдавал стипендию своим предкам…

Впрочем, марксизм был лишь маленьким камешком в фундаменте нашего сообщества. Краеугольными камнями в нём были игры. Игры в карты и в «Ма-Джонг», который мы называли «маджан». Среди карточных игр на первом месте стоял «Кинг», затем шли «Джокер», «Покер» и, завоевавший на долгое время наши симпатии, германский «Скат», или, как называл его Хорст «Шкат». Для этой игры друг наш притащил даже специальные шкатовые карты.

Играли с громадным энтузиазмом: горячились, кричали, хватались за головы. И это, несмотря на то что мы никогда не играли на деньги…

Самыми азартными были Всеволод и Вилен, которого с лёгкой руки Всеволода уже окрестили «Порт». Можно сказать, это имя стало его основной кличкой. Оно было очень удобно, ведь от него легко образовывались производные: Портик, Портыга, Портище. Виля вообще имел самое большое количество прозвищ. Он всегда откликался на имена: «Рыжий», «Порт» и Рэб Абрум. Нередко звали его ещё и «Ханыга». О происхождении последнего наименования расскажу позже.

Вилен был самым громогласным игроком. Он громче всех орал при выигрыше и ретивее всех наседал на того, кого подозревали в мухляже. Сам жульничал часто, но не настолько, чтобы быть отстранённым от игры вообще. Возмущенные вопли честных игроков воспринимал невозмутимо и обычно удачно отшучивался. Жулик он был столь высокого пошиба, что всякому было ясно: кавказская школа не прошла даром, в передёргивании карт и т.д. рядовой Португаль достиг изрядных высот.

Все игры обычно сопровождала музыка. Дело в том, что в нашем доме после смерти отца Всеволода – Валентина Петровича Вологдина, получил прописку первый в Ленинграде настоящий магнитофон. Его собрали в НИИ токов высокой частоты, что находится в Шувалово, по американской схеме. А нужен был этот аппарат, чтобы Валентин Петрович во время болезни мог записывать на плёнку распоряжения, которые прокручивались по утрам в институте. После появления магнитофона я со Всеволодом переписал все пластинки своих друзей и вопли картёжников обычно звучали на фоне романсов Вертинского или песен Лещенко. Каждую запись мы слышали несчётное количество раз и поэтому каждый знал репертуар запрещенных тогда певцов наизусть. Когда сейчас я слышу Вертинского, то почти всегда могу раньше исполнителя произнести не исполненные ещё слова.

Чаще других мы слушали «Маленькую балерину», «Сумасшедшего шарманщика», «Сероглазого короля». Виля нередко бормотал под нос: «В бананово лимонном Сингапуре…» Из множества других записей он, и Всеволод очень ценили произведение, посвященное «Школе танцев» с её мадам Кац.

Помните:

Мадам Кац, уберите Борю:

Ваш ребенок страшно надоел.

Он наделал лужу в коридоре

Шаг вперед и два назад и т.д.

Замечательное сочинение обычно исполнялось дуэтом. Чаще всего это случалось тогда, когда оба игрока полагали, что игра в их руках. Они пели вполголоса, необыкновенно ехидно улыбались друг другу и при этом сияли и сияньем этим подначивали один другого. Смотреть на этакое песенно-сиятельное соперничество было большим удовольствием. «Мадам Кац»,– возглашал Порт и бросал карту. – «Уберите Борю», – подхватывал Всеволод и игра набирала темп. – «Шаг вперед и два назад», – бормотали себе под нос прочие игроки…

Замечательную новую струю внес в наши забавы Хорст Ион, когда притащил шкатовые карты и объяснил нам правила. Игра была сама по себе увлекательна и интересна, а присутствие нашего долговязого друга с его типичной физиономией баварского гнома и удивительно симпатичным, часто смешным произношением вносило серьезный элемент разнообразия. Третьим нашим увлечением был МаДжонг «маджан» – настоящая китайская игра, привезенная двоюродным братом моей бабушки из Харбина. Всеволод приобрёл его, в расчёте именно на нашу компанию. На долю Португаля выпало ответственное задание: часть информации, приложенная к игре, была на китайском, и Всеволод попросил Вилю, пользуясь его восточными связям (у него были приятели на востфаке университета) сделать перевод. К чести Порта уже через несколько дней в нашу дверь заглянула сияющая рожа Португаля. Он делал всё быстро, хотя, как правило, не отличался оперативностью и, пообещав что-нибудь, мог бесконечно тянуть резину.

Когда мы вникали в тонкости китайской забавы, Виля нередко напоминал: «А это ведь игра белых офицеров и эмигрантов!» При этом он тут же ссылался на романы, в которых она упоминалась. И видно было, что, набирая бамбуковые «камни», Рыжий не просто играл, а священнодействовал.

Впрочем, это относилось не к нему одному. «Аристократизм» маджана и в глазах всех прочих игроков придавал ему своеобразную прелесть. Игра была умная, интересная. К тому же Всеволод достал где-то целый мешочек латунных кругляшков, которые выполняли роль денег, что давало возможность выиграть «целый капитал». Мы все сходились на том, что буржуинская игра сочетала элементы карт, домино, шахмат и еще чего-то специфически китайского. Надо сказать, что Вилька во все игры часто выигрывал. А в тонкостях маджана обстоятельнее всех, разумеется, разобрался его владелец – Всеволод, но рядом с ним можно было поставить Вилю.

Всё, требующее быстрого соображения, – было по его части. Он не был тугодумом…

Заканчивались наши игральные вечера тем, что мама звала всех пить чай. Это диктовалось и тем, что спальней маме и Всеволоду служила та комната, которую наша компания прокуривала насквозь. Так что перед сном необходимо было проветрить. Впрочем, положение спасало то, что мама тоже курила. «Звёздочку»

5. Португалиада

Для игр мы собирались почти каждую неделю, а то и пару раз в неделю, ну, а во время сессий и каникул, почитай что, каждый день.

И, естественно, бесконечно играть даже в разные игры просто невозможно. Мы занятия разнообразили. Однажды вечерком в комнате Всеволода сидели Порт, Валя Белозеров, Всеволод и я. Все анекдоты были рассказаны, все события обсуждены, все новые записи прослушаны. Было немного скучно. И тут Всеволод вытащил из своих бесчисленных загашников большой альбом для рисования. Это было началом великого события.

Вскоре Белозеров держал в руках карандаш, а остальные, склонившись над раскрытой страницей, энергично разрабатывали сюжет. Первая карикатура была посвящена Рыжему. Незадолго перед этим он рассказал, что помогал кому-то перевозить вещи. В это верилось с трудом: чтобы Рэб Абрум занимался какими-то там вещами… Чтобы кого-то, куда-то перевозил – таскал вещи и т.д… По глубокой сущности своей был он запредельным лентяем, органически неспособным не только чувствовать, а даже улавливать моральные или этические ограничители, требовавшие из приличия или из уважения кому-нибудь в чём-нибудь физически помочь.

Когда кто-нибудь сдуру его просил ударить палец-о-палец, он тотчас сообщал, что именно в это время должен быть: а). у врача, б).у любимой женщины, в). на вокзале, г). на официальном рауте, д). у ректора (в связи с решением вопроса о его, Португаля, пребывании в вузе) и т.д. и т. п.

Приведённый перечень, разумеется, убог, ибо Вилина фантазия, как и лень, была безгранична, а краски, которыми обрисовывалась степень занятости невероятно ярки.

На картинке появился сначала Вилин чуб, затем нахальный его профиль, украшенный солидными очками. Вскоре выяснилось, что сам герой впряжен в двухколёсную, тяжело груженую, тележку. Навалившись грудью на перекладину, и упершись в землю хиленькими ножками с большим напряжением тянул своё транспортное средство. С чела труженика капал пот. Наконец, определилось и место действия. Всё происходило на углу Веденской и Большого (естественно, Петроградской стороны) проспекта. Мы видели события так, как если бы стояли у ресторана «Чванова». Напротив торчали блокообразные стены недостроенного здания, в котором давно уже находится аптека. На другой стороне улицы было видно здание школы, в первом этаже которой тогда находился гастроном, о чём свидетельствовала броская надпись.

По Большому еще ходили трамваи и на перекрёстке. в квадрате, ограниченном рельсами, стоял милиционер. Фуражка подпрыгнула у него над головой, глаза изумлённо округлились, изо-рта выпал свисток, а сам он весь испугано вибрировал. Дело в том, что запряженный в тележку Вилия просил левый поворот. Одной мозолистой рукой он решительно и требовательно указывал налево. У милиционера над головой зависло слово: «По-по-жалуйста!».

Таков был наш первый опыт совместного творчества. Вилька при сём присутствовал, хихикал, изредка подавал дельные советы, усугублявшие его положение. Но притом не раз повторял: «Брехня это всё. А фантазия ваша убога!»

Все запомнили насчёт «брехни»… И в один из очередных вечеров, свободных от карт, маджана и шката было начато новое произведение, посвященное Виле.

Он как-то поведал честной кампании, что закончил весьма серьезный трактат, который должен, по его мнению, занять почётное место среди мировой классики. Коллективный разум тотчас определил сюжет.

Чубастый наш герой в традиционных очках, подавшись корпусом вперед, восседал на унитазе. Выражение лица было у него серьезно-умилённо-задумчивым, ведь в руках он держал листочки собственной рукописи. Конечно же, это была его дипломная работа, о чём свидетельствовал титульный лист, висящий на гвозде. Там значилось: «В. Португаль ДИПЛОМНАЯ РАБОТА» дальше (неразборчиво) шло название. Видимо действо происходило поутру, ибо на ногах героя были драные шлёпанцы, а из-под спущенных трусиков торчали тощие и волосатые португалевские конечности. Позади вздымалась к сливному бачку труба. На бачке болталась ручка с надписью «WC», рядом с бачком в углу уютно разместился на круглой паутине симпатичный паук. Он вытаращенными глазами пытался заглянуть в трактат. У ног увлеченного чтением Вили, сидела в почтительной позе маленькая мышка…

Это произведение Вилен принял стоически: хохотнул и что-то заметил о стоических тружениках, которым делать нечего. В своих высказываниях он был достаточно осторожен, поскольку знал, что в числе активных разработчиков нашего творения был Всеволод.

Тем временем белозёровское мастерство оттачивалось. Он всё более точно, всё более выразительно передавал неповторимую Вилину физиономию. Ну, а Порт с течением времени всё более вживался в нашу семью, становился её непременным членом. Его «членство» иногда перешагивало некоторые границы, зачем-то выдуманные людьми. И, разумеется, не его вина, что, не ведая об этих выдумках, он вел себя так, как ему нравилось.

Как-то весной, а точнее, 8 марта (вот только год теперь не помню), он пришёл к нам с визитом. Побеседовал со Всеволодом, побазарил со мною. Потом поднялся на второй этаж и, не обнаружив там ничего интересного, заглянул за занавеску, где мама стелила постель. Конечно, в нормальном естестве Порт не отважился бы на такой подвиг, а тут он был под шафе…

Мама попросила увековечить это событие. Вскоре в альбоме появилась очередная картинка. На ней жизнерадостный Виля с папироской в зубах стоял, раздвинув хилую занавеску, и вопрошал у копошащейся за ней мамаши: «А что это вы здесь делаете, Вероника Викторовна?!» Большая надпись над изображением гласила: «Пьяному – море по колено».

Трезвого Порта, ознакомленного с произведением через несколько дней, картинка повергла в лёгкое уныние. Конечно, он извинился, а уныние исчезло тотчас, как только собрались пить чай (Виля ценил и трезвое и пьяное застолье!). Вообще выпить Порт и мог, и любил. Напивался крайне редко, хотя это иногда случалось. Одному такому прискорбному случаю наша общественная редколлегия посвятила картинку. Её описанию должно предшествовать упоминание о том, что во всех динамовских квартирах имелись подвалы. Подвальная крышка находилась в центре кухни (естественно, на первом этаже). Пьяный Порт, подобно сыну мадам Кац, всем ужасно надоел. При динамовской тесноте один человек, неспособный уверенно держаться на ногах, грозил крушением всего веселья. Общество приняло единственно правильное решение: Порт был убран в подвал.

На картинке зритель видел момент, когда заботливые друзья, убравшие Вилю с глаз долой, решили полюбопытствовать: в каком состоянии «клиент». Герой наш лежал на раскладушке, накрытый тёплой шубой Всеволода.

Одухотворённая его физиономия изображала предельное блаженство. Задорный чуб торчал вверх, определённо свидетельствуя о том, что «всё – о’ кей!» Поскольку в подвале было прохладно, из губастого рта шёл лёгкий парок, в котором витали звуки х-р-р-р… Одна рука Вили высунулась из-под шубы и в ней была зажата лежащая на боку винная бутылка, из которой вытекла струйка вина. На груди страдальца сидела симпатичная мышка. Она смотрела на Вилю и грызла кусочек сыра, который Порт прихватил с собой «на закуску». Некто, приподнявший подвальную крышку, вопрошал: «Ты жив?!» Только этот наклонившийся человек был виден целиком. От прочих были представлены лишь части тела веселящихся, расположенные ниже пояса. Причем художник явно достиг большого сходства в изображении моей жены…

Не помню сколько времени Порт не ходил к нам после знакомства с описанным комиксом. Но, в общем-то, довольно скоро у дверей раздался звонок, потом звон колокольчика, возвещавший, что кто-то впустил гостя, и, конечно же, послышалось знакомое: «А к вам м-о-о-жно?!» Вскоре Виля чувствовал себя, как рыба в воде. Рассказав дежурные анекдоты, поиграв в карты, он разгоряченный чаем, оживлённый, весёлый, о чём-то витийствовал за столом, размахивая руками. Эта привычка – вторая Вилина натура, когда обладатель её слишком усердствовал, вызывала стандартное замечание Всеволода: «Рыжий, ну что Вы размахиваете руками, как жид на базаре?» Это всегда производило должный эффект – Порт прекращал жестикулировать и умолкал. Но стоило ему чем-то завестись вновь – он забывал обо всём на свете и начинал бешено жестикулировать, рискуя смести всё, стоявшее на столе.

Виля и чинная тишина, Виля и степенный разговор были несовместимы. Его энергичная душа всегда рвалась наружу. Попади он в компанию покойников и те, надо думать, через десяток минут начали бы улыбаться.

Впрочем, как я уже говорил, он был в такой компании, но было тогда всем не до смеха…

Портрет Портика на страницах старого альбома определённо однобок. Виля получился таким, будто он всю жизнь на Динамо, связанную с нашим домом, выполнял роль этакого «ковёрного» или «рыжего» (тем более, что так он и прозывался!) – этакого клоуна при Всеволоде Вологдине. Это, разумеется, получилось оттого, что именно Вилина физиономия была наиболее выразительна и именно на её изображении набил руку Белозёр.

Порт обычно приходил в наш дом не ко мне, а к Всеволоду. И объяснялось это очень просто: оба любили и знали книги. Лучшего – толкового, умного собеседника-книголюба было трудно изобрести. Часами могли они говорить и бешено спорить о каком-нибудь из романов Хемингуэя или Пристли. Важно было и то, что собеседники, обладая умом весьма язвительным, за годы совместной «подгонки» научились аккуратно пользоваться сарказмом и легко обращали любую трудную ситуацию в шутку. Шутка спасала, шутка лечила, шутка украшала жизнь. И она, эта жизнь, действительно была временами красива. Прекрасный задор её стал особенно очевиден после того, как не стало на земле обоих горячих, искренних её поклонников, влюблённых и в бытие реальное, и в бытие изящно и умно изображенное.

Но отойдём снова от грустного. Виля был на редкость компанейский человек. Знакомые у него были всюду. Стоило только заговорить о любом учебном или научном заведении и тут же выяснялось, что у вас в нём есть общие приятели, а то и просто друзья! Когда-то я познакомил Вилена с моим (ныне недавно скончавшимся) другом – Соломоном Шульманом.

Стоило им побеседовать десять минут, и выяснилось, что оба хорошо знают Любовь Васильевну Алексееву – дочь известного академика-китаиста Василия Михайловича Алексеева. Через меня Порт знал многих зиновцев (сотрудников Зоологического института АН) и академических ботаников, а уж об универсантах не приходится и говорить. Все мои друзья-приятели с биофака были и его, как минимум, хорошими знакомыми. Более того, даже после вилиной смерти я продолжаю сталкиваться с его знакомыми, причём с людьми, которых при жизни Вилена не знал. Так случилось, например, с Юрием Абрамовичем Виноградовым. Когда я произнёс: «Португаль», он оживился и спросил: «Вы его тоже знали?» – Ха, знал ли я его?!… Собственно, и рассказ этот появился, во-первых, потому, что знал, а, во-вторых, потому, что, в свою очередь зная его, именно Виноградов надоумил рассказать о Виле.

Через Анатолия Казакова знал Вилен университетских геологов. Да, кстати, с геологами он неоднократно ездил в экспедиции. Потрясая воображение мальчишек-первокурсников, рассказывал как-то о том, как в процессе подготовки к одному полевому выезду, начальник поручил ему купить ящик презервативов. Виля пришел в аптеку. Там, разумеется, его встретила хорошенькая, молоденькая аптекарша. Когда оптовый покупатель пикантного товара изложил ей свою просьбу, последовал вопрос: «А зачем так много?» Ответ был слегка ошарашивающим: «Нам для экспедиции». Это была сущая правда: изделия Баковского комбината натягивались на запалы, чтобы они не отсыревали в шурфах… При всём при этом думаю, что Порт вешал нам лапшу на уши, пересказывая одну из давних геологических баек…

С геологами Вилька болтался, насколько я помню, до того, как поступил в свой ЛГБИ.

Число произведений, посвященных Рыжему, оказалось столь значительно, что можно было говорить о рождении «Португалиады». Не было лишь последнего штриха – отсутствовал, сделанный крупным планом, портрет героя, предваряющий всё произведение (на манер портрета Козьмы Пруткова). На первой странице издатели предусмотрительно ничего не рисовали. Теперь стало ясно, что её должен занять Вилин портрет. Белозёров выполнил его с особым тщанием. К зрителю было обращено прекрасное, сияющее лицо героя. Загадочная улыбка Моны Лизы чуть тронула его уста.

Сладострастно приоткрылись крупные, чувственные губы и капелька хищной слюны зависла на нижней губе. Крупноватый раздвоенный нос говорил о величии мужских достоинств обладателя. Блистали стекла очков, но, блистая, не были способны притушить сверканье вдохновенных очей. Чело украшал лавровый венец. Прелесть мужественного образа подчёркивала изящная рама, изготовленная из унитазного сиденья.

Альбом конечно же дожил бы до сего дня, и читатель смог бы сам судить о нашем коллективном творчестве, и, натурально, о самом Виле, если бы не моя оплошность…

Как-то летом, когда мы жили ещё на Динамо, к Виле пришла редкая гостья – диктор телевидения Тамара Авдеевна Останина. Они вместе учились в ЛГБИ. Мало того, Порт даже немного за ней волочился (а может быть много… кто знает). Тамара, насколько помню, работала основным диктором Свердловского телевидения, затем Киевского и, наконец, перебралась в Ленинград. Здесь она также осталась диктором, но на вторых ролях, в частности, вела передачу «Книголюб или приглашение к чтению».

Кстати, вела эту передачу и хорошая знакомая нашей семьи поэтесса Майя Ивановна Борисова. Так вот, вспомнив молодость, Тамара Авдеевна зашла к Виле, заглянув к нему, захотела повидать и меня. Вызванный по телефону, я захватил с собой знаменитый уже альбом и отправился в гости.

На столе было скромное, я бы сказал студенческое, угощение. Скромный объем выпивки и харчей многократно перекрывался валом юношеских воспоминаний. Выступить хотели все. Говорили непрерывно, перебивая друг друга. Спешили, понимали: Бог знает, встретимся ли ещё… Тамара с удовольствием смотрела альбом, хохотала, поражалась портретному сходству. Потом засобиралась домой. Собрался, захватив альбом, и я.

Когда спустились вниз, гостья попросила, чтобы её проводили оба джентельмена. Вилька уже запер дверь, лень было подниматься, оставили альбом внизу. Здесь-то он и пропал (внизу у Португаля жило рабоче-крестьянское семейство с энным количеством детей). Когда через несколько дней я решил забрать свою драгоценность, Вилька сказал, что ни черта не помнит… Я до сих пор плохо сплю, когда вспоминаю об этом случае.

6. Зачем Виля жил?

Понятное дело, никто не знает, зачем мы приходим в этот мир. Когда-то мы с Виленом – два молодых парня – разговорились об «Исповеди» Льва Толстого. Оба, разумеется, жизни, а тем паче смерти не страшились… Виля потому, что был знаком с нею, я, наоборот, в силу отсутствия знакомства…

Рассуждения графа Толстого, насколько помню, произвели на нас впечатление по двум причинам. Первая состояла в том, что непривычно откровенно рассказывал он не просто о жизни, а о своём отношении к ней, о тех способах, которыми пытался понять её смысл. Вторая заключалась в том, что, как не верти, а получалось, что нет в жизни никакого смысла…без веры. Вера же есть одновременно и истина, и ложь… Лев Николаевич видел выход в их разделении, мы же, как люди неверующие, никакого выхода не видели вообще. И это нас совсем не печалило, ведь были мы так молоды… Нас не только не огорчало отсутствие смысла в жизни, но не страшил даже конец света. Да и о чём было волноваться, если будущий гений протистологии, будущий профессор Лев Николаевич Серавин, а тогда мой соученик Лёвка, отличавшийся самостоятельностью суждений, утверждал, что ни черта, мол, страшного не произойдёт. Конец света бредни недоумков. Окончится жизнь современного человечества – оно перейдёт в иное качество и всё начнётся сначала…

И вот здесь ловлю себя на том, что не будь Вили, быть может, и в последующей своей жизни не стал бы я читать и перечитывать ту же «Исповедь», да и другие вещи того же графа, не входившие в школьную программу. Культуртрегерская функция Порта для меня лично, несомненно, играла большую роль. Это благодаря ему я попробовал писать стихи и иногда пишу их даже сейчас. Помню Виле понравились такие строчки:

Пишешь, пишешь – всё не то.

Рифмы – глупое лото –

Вынешь кубик, – не идёт –

Мысли в сторону ведёт…

А слова, как на пирушке

Подгулявшие старушки:

Косятся, валятся

В строчку не садятся.

Коли так случается,

Стих не получается…

Увы, я не смогу сказать ничего вразумительного о Португале-работнике, о Португале-муже (лишь недавно узнал, что в этом качестве он побывал трижды). Это объясняется тем, что, во-первых, насколько помню, его тяготил труд – необходимость более или менее регулярно посещать присутствие, во-вторых, после каждой женитьбы он исчезал с Крестовского и лишь изредка навещал матушку (заботливым, внимательным сыном он не был никогда)… Правда. мы все-таки иногда сталкивались в БАНе, ЗИНе, университете и академической или университетской поликлиниках.

Встречи эти искренне радовали обоих, но времени хватало лишь для обмена анекдотами и академическими сплетнями. Он успевал также справиться о здоровье Всеволода и мамы, о спортивных успехах моего братца.

Так для чего же он все-таки жил? Точно могу сказать, что он жил для того, чтобы иметь много друзей, причём прежде всего среди книг и потом уже среди людей. Вилен читал всю жизнь, при этом брал в руки только книги, заслуживавшие этого. И здесь он, пожалуй, был более разборчив, чем в выборе знакомств. Мне даже почему-то кажется, что и помереть-то он должен был с книгой в руках… Читал он со смаком – так, как гурман дегустирует отменное блюдо. Читал, вникал, перечитывал и, разумеется, страдал, сопереживал и, страдая и радуясь вместе с героями, курил. Курил часто и тоже смачно, ценя каждую затяжку, отдавая себе отчёт в том, что он делает. Кажется, любимыми его папиросами был «Беломор», хотя известен он был тем, что обожал марку, которую все курящие друзья его именовали «Стрелой». Стрелок он был бесподобный. И за это был удостоен еще одного прозвища – «Ханыга».

И вот тут приходит в голову странная мысль: «Он жил ещё и для того, чтобы люди могли дать ему много прозвищ». Давайте-ка вспомним: Х-нога (Нога, Ноженька), Порт (Портыга, Портик, Портище), Рыжий, Рэб Абрум, Илюша Эренбайгер и вот ещё Ханыга… Прозвания одного человека… А почему это одним дают прозвища, а другим нет? Вот у меня самого в детстве было странноватое прозвание. С лёгкой руки Всеволода именовался я «Барон бетик хутор Пеллевский». Таков был «полный чин», обычно же употреблялось звание «Барон». Позже, и уже на всю оставшуюся жизнь, прозвали меня «Борода». До смешного мало… А ведь звать, кликать предмет, явление по-новому мы начинаем тогда, когда они поворачиваются к нам новой, необыкновенной или просто незнакомой стороной. Такое явление как Порт, несомненно, имело большее число разнообразных сторон, чем любой нормальный советский человек. Уже по одной этой причине ему было обеспечено презрительно уничижительное отношение одних и дружески-доброжелательное – других.

Суть же дела состоит в том, что Виля, попав в орбиту чьей-то жизни, непременно становился её компонентом (неважно каким – положительным или отрицательным). Он много, часто и довольно быстро перемещался в пространстве. Это обеспечивало в хаотичном броуновском мельтешении людей множество «соударений», большое количество встреч с самыми разными людьми. С каждым ему было о чём поговорить… При этом, беседуя с Вами, он постоянно был начеку: не пропускал ни одной пары симпатичных ножек, ни одной смазливой мордочки и соблазнительной попки и всё увиденное успевал стремительно прокомментировать. С кем бы и где бы он не беседовал, любой разговор непременно сопровождался раскланиванием с энным количеством персон и обменом короткими репликами. Он разговаривал с Вами, развивал ценные, жизненно важные идеи, оценивал произведённый эффект и в то же время фокусировал свои полихромные очи то в близь, то вдаль. Завидев нужного или просто более интересного собеседника, он мог стремительно раскланяться и быстренько перебежать на другую сторону улицы. Благодаря этим своим чертам был он великим СЕЯТЕЛЕМ – носителем богатейшей и разнообразной информации. Был он одновременно и великим СОБИРАТЕЛЕМ – человеком, который, словно губка впитывал всю полезную информацию. И в то же время он никогда не был пустопорожней погремушкой, асфальтовым шаркуном и разносчиком сплетен. Он был слишком умён, чтобы занимать собеседника пустяками и слишком взыскателен, чтобы рассказывать старые или пошлые анекдоты.

Сейчас, когда, почитай, что все анекдоты взяты на учёт и по десятку раз пересказаны в разных изданиях, трудно удивить чем-нибудь слушателя. К тому же выпуск сборников анекдотов украл у людей замечательную (и очень нужную) возможность: услышать (именно услышать!, а не прочитать) свежайший, можно сказать почти только что родившийся шедевр. Услышать нечто изящное, балансирующее на грани дозволенного, а то и переходящее эту грань, нечто невероятно остроумное и жестко бичующее порок. И при всем при этом услышать всё это в блестящем исполнении!

Что-что, а рассказывать анекдоты Виля не только любил, но и умел…

Были среди его баек и такие, которые никого не задевали, ничему не научили, а просто от души смешили. Некоторые из них, несомненно, бессмертны. Они постоянно циркулировали среди многих поколений людей, а в нашем сначала попали к Виле (а как иначе!) и от него пошли дальше в грустную и непостижимую даль грядущих веков.

Мне почему-то кажется, что многие свои истории Вилен подобрал, впитал в себя и переработал ещё тогда, когда воевал под Одессой рядовой Португаль. Ну, вот, к примеру:

– Жжёёра, клифт нашёл!

– Тащи сюда.

– Да в ём человек…

– А ты его витряхни!

Или ещё: «На берегу моря «отдыхают» одесские биндюжники… В песок воткнуты три палки. В центре треноги болтается на ниточке маслина. Старшой зачерпывает ковшом водку из бочки и подает всем по очереди.

Люди пьют, берут маслину, нюхают её и отпускают. Мимо идёт мужик.

«Можно к вам?» – «Садись…». Подали ему ковш. Выпил. Поймал маслину. Откусил и отпустил нитку. Старшой спрашивает: «Ты шо, бля, обедать сюда пришел?»

И последняя:

«В деревянном доме на первом этаже живёт Абрамович, в комнате над ним – солдат. По возвращении ночью из кабака, он, сняв сапоги, непременно швыряет их на пол. Абрамович просыпается и не смыкает глаз до утра. Однажды попросил мучителя:

– Господин солдат, пожалуйста, Вас не затруднит ставить свои сапоги тихонечко?

– Конечно могу. Спи, жид, спокойно!

На следующий день вернулся в дупель пьяный солдат домой. Стянул первый сапог, а, шарахнув его в угол, вспомнил о своём обещании. Аккуратно снял второй и тихонько поставил на пол.

Утром состоялся такой разговор:

– Ну, что выспался, жид?

– Боже-ж мой, конечно, нет… Я всю ночь ждал, когда Вы бросите второй сапог…».