Институт удивительных токов и замечательных людей. Часть вторая

Дворец науки и культуры

|

Содержание

1. Дорога в ВНИИТВЧ

2. Как был устроен Институт

3. Начало

4. Иевлев

5. Отдел внедрения

6. Лунин и его команда

7. Шамов, Лунин, Иванов и…

8. Александр Робертыч

9. Отдел кадров

10. Колёсин

11. Готсбан

12. Бамунэр

13. Дашкевич

14. Шамов-Богданов

15. Первый отдел

16. Карпенков

17. Бодажков

18. Сучкоусова

19. Шевченко

20. Карандаши

21. Рыскин, Кирьянов, Белов

22. Огинец

23. Московский, 72

24. Вигдорович

25. Наумшин

26. Достижения в эпоху застоя

27. Физики и лирики

28. Щербаков и его коллеги

29. Липавская

30. Михалев

31. Песок

32. Евангулова Зимин

33. Румянцев

34. Гуревич 3D

35. Когда мы были молодыми

36. Достижения в эпоху перестройки

37. Немков

38. Пейсахович

39. Спасительный дефолт

40. Четвертое состояние углерода

41. Кто виноват?

42. Заключение

* * *

1. Дорога во ВНИИТВЧ

В середине сентября 1965-го года я еду в автобусе № 262 в сторону Парголово. Старый ЛИАЗ никуда не спешит, медленно едет по Выборгскому шоссе. Справа проплывают одноэтажные деревянные домики с заросшими садами и палисадниками. Легкий ветерок со стороны будущей Гражданки доносит аромат находящихся там свиноферм. Слева сквозь деревья проглядывают желтые и зеленые дачи с затейливыми мезонинами, башенками и верандами с цветными стеклышками окон. Этот дачный поселок «Озерки», бывшая питерская «Рублевка», еще не подозревает, что его ждет через 30 лет, что «перестройка» в прямом и переносном смысле изменит его облик и как он станет «дорог», опять-таки, в прямом и переносном смысле её бывшим владельцам. Приезжая иногда в Озерки в гости к моему сокурснику и гуляя с ним мимо бывших когда-то шикарными дач петербургских богачей, конечно, приходили на ум Блоковские строчки из «Незнакомки»: «Дыша духами и туманами, она садится у окна». Написаны они были в 1906-м году, в том же году, когда в соседнем доме произошло менее романтическое происшествие: в нем был повешен священник Григорий Гапон. Повешен его же бывшими друзьями по эсеровской партии.

Я еду во ВНИИТЧ, где я и еще несколько «студней» из нашей группы, будем проходить преддипломную практику. Диплом еще далеко, не раньше июня будущего года, потому преддипломная практика, учитывая отзывы опытных людей, представляется продолжением летних каникул. Погода хорошая, настроение замечательное, никакие камни на душе не лежат, т.к. лекции, слава богу, закончились, как казалось тогда раз и навсегда, а все зачеты и экзамены сданы и, причем, вполне прилично.

Выходить надо было на остановке «Шуваловский парк» после проезда под железнодорожным мостом объездной железной дороги. За 55 последующих лет названия почти всех автобусных остановок на Выборгском шоссе изменятся и добавятся новые, но «Шуваловский парк» останется и, я надеюсь, навсегда.

От развилки вправо идет дорога, очевидно, бывшая в свои молодые годы асфальтированной. Метров через триста она делает крутой, под 90 градусов, поворот направо. Смертельных ДТП там не было, но небольшие, без тяжких последствий, случались время от времени.

Справа на самом повороте высокий глухой забор и большие железные ворота. Там по слухам находится какая-то секретная воинская часть, расположившаяся в двух небольших зданиях еще со времен войны.

После поворота – круто вниз, и с левой стороны появляются три трехэтажных дома, построенных по задумке Вологдина для проживания сотрудников Института, почти как в Академгородке под Новосибирском. Много лет так и было, многие сотрудники НИИТВЧ старые и молодые специалисты, особенно молодые семьи, получали там квартиры.

От парадной до институтской проходной было 5-7 минут хода, поэтому обедать они бегали домой. Летом – купание в пруду под названием «Шляпа Наполеона», вырытого в свое время крепостными графа Шувалова, а зимой – катание на лыжах по дорожкам парка.

Дальше после развилки на парголовский поселок, где проживало подавляющее большинство рабочих института, дорога круто лезет вверх. Справа на высоком месте открывается большая поляна, окруженная высоким соснами, а под ними на самом верху видна старинная полуразрушенная каменная скамья. Парголовские старожилы рассказывали, что раньше со скамьи в солнечную погоду был виден Финский залив, но дом, построенный в 1956-м году напротив холма, вид на залив перекрыл.

Еще метров через 100 после зданий гаража и институтской оранжереи по левую руку открывается вид на кирху. Так все её называли долгие годы пока там находился один из отделов института. Потом в 90-е, когда её передали в распоряжение верующих и оказалось, что это не католическая кирха, хотя внешне она именно такой и выглядит, а православный храм «Петра и Павла», построенный по проекту архитектора А. Брюллова, в котором, якобы, венчался Римский-Корсаков. С правой стороны начинается металлический забор, за которым сквозь кроны деревьев проглядывает купол Шуваловского дворца.

Сразу же после кирхи дорога подходит к воротам, открывающим въезд в институт. Справа и слева от ворот, как было принято раньше во всех дворцовых усадьбах, стоят два домика кордегардии – помещения для караула, но построенные уже в наше время после образования НИИТВЧ. В одном из них устроена проходная и медпункт, а в другом лаборатория одного из отделов.

Дорога от Выборгского шоссе до проходной нормальным шагом занимает минут 15, но в тот день, когда я подошел ко входу во ВНИИТВЧ, я еще не догадывался, что эти минуты за 55 лет, которые я проработаю в институте, сложатся в несколько тысяч часов.

Слева от входа взору открывается огромный квадратный луг с еще зеленой травой и вкраплениями полевых цветов, который назывался «Конверт», потому что по его четырем углам, а также в середине растут тесно посажанные 3-4 высокие ели, так, что издали они кажутся одной огромной мохнатой елкой. Дорога налево ведет к Малому, а направо – к Большому дворцу. Перед ступенями широкой лестницы, ведущей во дворец, на фоне развесистых старых кленов стоит памятник с бронзовым бюстом Вологдина. В середине сентября клены еще зеленые, но через пару недель их кроны станут желтыми, оранжевыми и красными всех оттенков от багряного до бордового, напоминающими колеблющиеся языки пламени, особенно в ветреную и солнечную погоду. Очевидно, так и задумывалось устроителями парка, когда много лет тому назад сажались эти клены разных сортов, чтобы осенью их кроны представляли собой фантастическую картину пожара.

Но всю эту красоту Шуваловского парка не только осеннего, но и во все остальные времена года, я смогу оценить позже, а этот день оказался первым днем моей работы в институте, т.к. меня и остальных «студней» оформили к нашему удивлению не только для прохождения преддипломной практики, но и приняли на работу в институт в различные отделы, зачислив на должности старших техников и положив, если не ошибаюсь, заработную плату в размере 70 рублей, что было приятным бонусом к беззаботной, как нам в начале показалось, практике.

В год начала нашей практики и работы институт уже разительно отличался от того НИИТВЧ, который оставил после своей смерти в 1953-м году В.П. Вологдин. Он стал носить его имя, к названию прибавилась буква «В», что означало «Всесоюзный», заканчивался процесс объединения с Центральным конструкторским бюро ультразвуковых и высокочастотных установок (ЦКБ УВУ), который располагался в большом 7-ми этажном здании на ул. Л. Толстого, 7. Институт был передан в ведение Министерства электротехнической промышленности и, наконец, в этом 1965 году было закончено строительство и был введен в действие огромный производственно-лабораторный корпус. Из ЛЭТИ во ВНИИТВЧ было перевезено оборудование лаборатории профессора Вологдина, основанной им 30 лет тому назад и положившей начало самого института.

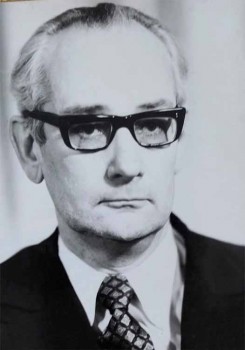

Менялось руководство института и основных отделов. В 1964-м году умер Михаил Александрович Спицин, и вместо него директором был назначен Владислав Валентинович Вологдин; Александр Николаевич Шамов стал заместителем директора по науке, вместо начальника отдела индукционного нагрева Семена Васильевича Шашкина на эту должность пришел Виктор Геннадьевич Шевченко, работавший до того инженером в лаборатории Вологдина в ЛЭТИ. Через год в результате несчастного случая в метро погибнет начальник отдела ростового оборудования Юрий Эдуардович Недзвецкий, а вместо него начальникам отдела станет Виктория Ивановна Добровольская, Валентин Николаевич Богданов – начальник отдела сварки и один из ближайших соратников и учеников Вологдина – покинет институт, чтобы стать директором ВНИИ сварочного оборудования. Но о них и многих других позже.

Численность института почти удвоится, и он станет размещаться на трех площадках: помимо здания на ул. Льва Толстого 7 прибавится несколько небольших корпусов во дворе дома №72 на Московском проспекте, существенно расширится тематика исследований и разработок.

В эти годы в институте происходили большие перемены, во время которых вопреки изречению Конфуция жить было совсем не страшно, а даже интересно, по крайне мере нам, молодым старшим техникам. Мы быстро освоились в институте, побывали во всех отделах, познакомились с сотрудниками, многие из которых оказались живыми авторами книг и брошюр, по которым мы учились, а некоторые были просто корифеями, легендарными личностями, соратниками Вологдина.

Теперь спустя почти 60 лет, когда многих из них нет в живых, а сам институт прекратил существование, очень хочется, как я и писал в начале этой книги, рассказать о них, об их делах и работах, оставить о них хоть какую-нибудь память, они этого заслуживают.

Я попробую это сделать. Рассказывая о сотрудниках, я постараюсь рассказать и об их работах, а значит и о самом ВНИИТВЧ, этом институте удивительных токов и замечательных людей.

2. Как был устроен институт

Могу предположить, что Валентин Петрович, окажись он чудесным образом во ВНИИТВЧ в середине 60-х годов, был бы обрадован и одновременно удивлен, и озадачен. В своих воспоминаниях он немало места уделял мыслям и планам, касающимся устройства будущего института, его предназначения как научного центра, о формах его связи с промышленностью, производством, заводами. В какой-то степени он реализовывал свои планы еще тогда, когда организовал и построил свою лабораторию. Уже в конце 30-х годов её структура почти полностью отвечала его планам. В ней было место идеям и поисковым работам, возможности их проверки в лабораторных условиях с проведением необходимых экспериментов и, в случае положительных результатов, осуществимость разработки и изготовления опытных образцов. Параллельно с этим лаборатория отвечала на запросы промышленности и заводов, проектируя и изготовляя на базе уже имеющегося опыта и результатов исследований рабочие образцы индукционных нагревателей и закалочных станков. И, наконец, по мере увеличения заказов и номенклатуры установок Вологдин планировал передавать свои разработки для более массового изготовления в КБ на крупных заводах, типа ЗиС и ГАЗ.

В полной мере реализации этих планов мешала ограниченность площадей и производственных мощностей, дефицит ресурсов и административная зависимость от руководства ЛЭТИ, а также атмосфера недоброжелательности и ревности, проявление которых имело место среди ЛЭТИ-шной профессуры. Поэтому организация института решала эти проблемы и давала возможность дальнейшего расширения его деятельности. Надо отметить, что сразу же после выхода постановления об организации института даже еще до появления Шуваловского дворца, Вологдин в своих воспоминаниях не единожды называл его своим, как бы подчеркивая этим права и намерения руководить им также, как и руководил он своей лабораторией, не завися от какого-либо внешнего влияния, даже министерского, по крайне мере в научном плане и в вопросах построения его структуры. В какой-то мере подобный метод руководства можно назвать авторитарным, но так были построены многие научные школы и не только в СССР.

Прогуливаясь по территории Шуваловского парка, невидимый для работающих здесь, он, наверное, был бы удивлен, увидев свое имя в названии института и обнаружив бронзовый бюст, стоящий напротив ступеней Большого дворца. Но думаю, что удивлен был бы приятно, т.к. это свидетельствовало, что дело его живет, развивается, а значит – он сам и его работы не забыты.

Конечно, он был бы рад, увидев новый огромный лабораторно-производственный корпус и хорошо оснащенные отделы ростового оборудования и диэлектрического нагрева, об организации которых он еще только задумывался при создании института. Как ни странно, удивило бы его наличие большого индукционного отдела. Дело в том, что как много лет спустя рассказывал его внук Валентин Сергеевич Немков в своем выступлении на вечере, посвященном 125-летию со дня рождения Вологдина, он не собирался постоянно заниматься этой тематикой, считая, что она уже достаточно изучена и освоена, и планировал по мере подготовки заводских специалистов передавать разработку и производство индукционного оборудования на другие специализированные заводы, переключив свое внимание на новые наукоемкие направления применения высокочастотной энергии, такие как СВЧ и плазменные технологии, получение особо чистых материалов, нагрев и плавка полупроводниковых материалов. Как теперь стало ясно, многие его планы осуществились, а в некоторые жизнь внесла свои коррективы.

Думаю, что удивила бы его структура института и количество его сотрудников. Создавая свою лабораторию, он очень экономно и внимательно набирал сотрудников, беседуя с каждым, выясняя его интересы, возможности и перспективы, т.к. уже в те времена он должен был увязывать финансовые возможности лаборатории с теми доходам, которые могли обеспечить заключаемые им договора с Заказчиками, при том, что часть расходов на существование лаборатории брал на себя ЛЭТИ.

Трудно сейчас сказать точно в каком году, но после организации института он фактически полностью перешел на государственное финансирование. Министерство электротехнической промышленности, точнее один из главков «Главэлектропечь», в чье подчинение был передан институт, согласовывал и утверждал штатное расписание, т.е. сколько и каких специалистов может набирать институт и, соответственно, фонд, т.е. размер заработанной платы, рассчитанный точно на количество этих специалистов. Был определен диапазон, в пределах которого могла устанавливаться зарплата того или иного специалиста. Например, минимальная зарплата инженера была 100 рублей, а максимальная 130, и все – не более. Для дальнейшего роста зарплаты надо было переводить инженера на должность старшего инженера, и т.д. Этими вопросами занимался отдел труда и зарплаты, манипулируя как жонглер штатным расписанием, заработным фондом и цифрами в зарплатных ведомостях, в которых сотрудники расписывались два раза в месяц.

Зарплата у сотрудников была невысокая, но зато регулярная. Главк исправно ежемесячно перечислял на счет института необходимую сумму. Конечно, это не означало, что институт вообще мог ничего не делать. Сверху, т.е. из главка, «спускался» финансовый годовой план, т.е. определялась сумма, которая должна была быть заработана всеми научными отделами института путем заключения хозяйственных договоров с внешними заказчиками, и величина её должна была соответствовать размеру фонда зарплаты и всем затратам на коммунальные и текущие расходы. Как это не странно сейчас звучит, но рентабельность договоров, т.е. размер прибыли по ним не должен был превышать 3%. Вот такая была советская экономика.

Мы, обычные рядовые сотрудники, мало в этом разбирались, нас это не волновало, эта была «головная» боль дирекции и начальников отделов. Подобная система организации работы отраслевых институтов должна была по замыслу государства обеспечивать стабильную работу научных организаций, не отягощая их заботами о «хлебе насущном». Более того, и это несомненно должно было бы понравится Валентину Петровичу, наш главк регулярно финансировал проведение НИР’а, т.е. научно-исследовательских работ по тематике, предлагаемой отделами института, для чего надо было заблаговременно подать заявку в главк с подробным и аргументированным обоснованием актуальности подобной работы, её перспективности, а затем защитить её в Москве.

Не всем и не всегда это удавалось сделать, но зато получив финансирование, можно было в течении нескольких лет «удовлетворять свое любопытство за счет государства», как шутили научные работники в те годы. Шутки-шутками, но это в самом деле давало возможность вести перспективные и поисковые работы с опережением запросов промышленности, разрабатывать новые процессы и установки, не отставая, либо нагоняя зарубежные фирмы. Конечно, далеко не все результаты работ шли потом в дело, но все же процент эффективных работ, открывавших новые возможности, был велик. Забегая вперед, должен сказать, что в перестроечные годы, когда какое-либо финансирование института вообще прекратилось, и мы остались наедине с рынком, научный задел, достигнутый в те годы, позволил институту держаться наплаву, отвечая вызовам того непростого времени.

Надо сказать, что этот «задел» создавали не только сотрудники производственных подразделений, но также и ряда других отделов, без помощи и участия которых не могла бы быть выполнена ни одна исследовательская работа, написан отчет по её результатам, оформлена заявка на изобретение или подготовлена к печати научная статья. Я имею в виду патентный отдел, отдел технической информации и издательский отдел, и это не вежливый реверанс в сторону коллег – на самом деле их вклад в разработки Института трудно переоценить. Начиная любую исследовательскую или проектную работу, надо было предварительно понять, а где мы в этом мире находимся, не изобретаем ли «велосипед», и не попадает ли какое-нибудь наше «гениальное» конструкторское или технологические решение под действующий патент, особенно зарубежный.

В патентном отделе работало около десяти человек, большая часть которых были переводчиками с основных европейских языков и даже с японского, с университетским образованием, а несколько сотрудников проводили патентный поиск по заданной тематике, и помогали в оформлении авторских заявок на предполагаемые изобретения. Несколько лет начальником этого отдела проработал Григорий Давыдович Лубяницкий, специалист не только в области ультразвука, но одновременно талантливый изобретатель, использующий при работе над каким-либо изобретением не случайное «озарение», а Алгоритм Решения Изобретательских задач (АРИЗ), разработанный в те годы талантливым инженером Генрихом Альтшуллером, автором многих книг на эту тему. Григорий Давыдович, к нашему удивлению, был способен увидеть признаки изобретения в конструкциях и технологических процессах даже в тех случаях, когда мы об этом и не подозревали. Не всегда эти изобретения имели практическую ценность, а скорее иллюстрировали игру ума автора, но научные отчеты и журнальные статьи они без сомнения украшали, а, кроме того, приносили его авторам вознаграждение в размере 30 рублей, правда, эта сумма приходилась на всех.

Благодаря сотрудникам и сотрудницам этих отделов, мы в отсутствии Интернета имели возможность знакомиться с содержанием статей в зарубежных научно-технических журналах и производить патентный поиск по интересующей нас тематике. Приятным бонусом при подготовке патентного обзора были поездки в Михайловский замок, где в те годы располагался ленинградский центр научно-технической информации, в сопровождении одной из милых переводчиц. Кроме ЛенЦНТИ в замке располагалось еще с десяток других предприятий, и все его залы были разгорожены на небольшие закутки, напоминавшие «Воронью слободку» из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. После перелистывания пыльных сборников с описанием патентов или научных журналов, было приятно выйти из душных комнатенок на свежий ленинградский воздух, пройтись через Летний сад, прогуляться по набережной, ощутить дыхание Невы и осознать, что тебе повезло родиться и жить в этом замечательном городе.

Не могу, хотя бы коротко, не рассказать и о Валентине Марковне Бреславцевой, выпускнице вологдинской кафедры в ЛЭТИ конца сороковых годов, знавшей Валентина Петровича и слушавшей его лекции. Не знаю, и не у кого узнать, чем занималась и в каком отделе Института начинала работать Валентина Марковна, но совершенно точно, что, начиная с первых выпуска «Трудов ВНИИТВЧ», она стала редактировать и готовить к печати рукописи статей сотрудников Института для этого сборника. В то время, когда я появился в Институте она возглавляла издательский отдел, состоящий из двух сотрудников – её самой и машинистки. Корректировала и редактировала она не только статьи, но и отчеты по результатам НИР’овских работ.

Не могу оценивать качество рукописей других сотрудников и моих коллег, но не исключаю, что их рукописи после её правки выглядели также, как и мои, по крайней мере в первые годы работы. Каждая страница рукописи отчета или статьи была испещрена различным специальными редакторским значками, зачёркиваниями, галочками со вставками, восклицательными и вопросительными знаками, сделанными обычной школьной вставочкой красными чернилами. Поправок было так много, что они смотрелись, как кровавые подтеки на спине человека, по которому выстрелили мелкой дробью или крупной солью из охотничьего ружья. С годами крови на рукописях становилось меньше, но полностью их избежать мне так и не удалось. Она, будучи квалифицированным инженером, хорошо разбиравшаяся в технической сути статей и отчетов, не только исправляла орфографические ошибки и пунктуацию, но обращала внимание авторов и на их стилистические ляпы, туманные формулировки, плохо аргументированные выводы и результаты исследований. Потом, много позже, когда она уже ушла на пенсию, я вспоминал её с благодарностью, занимаясь примерно тем же – читал, правил и редактировал статьи перед публикацией их в журнале «Индукционный нагрев», который мы с коллегами начали издавать в 2007-м году и в котором мне довелось быть главным редактором.

Пора возвращаться к вымышленной прогулке Валентина Петровича по Институту, но отвлечение мое простительное, т.к. вызвано желанием рассказать не только о институтских «зубрах», но и о, казалось бы, скромных и незаметных людях, оставивших тоже свой яркий след в истории Института.

Наверное, понравилось бы Валентину Петровичу и то, что институт был фактически самодостаточным, почти как крепкое натуральное хозяйство зажиточного крестьянина, у которого было все необходимое: и молотилка, и мельница, и кузня. А ведь кузня, в самом деле, была во ВНИИТВЧ! Для неё даже построили небольшой домик в соответствующем архитектурном стиле, где поместился еще и кузнечный молот. В таком же стиле построили небольшое здание для столярной мастерской, в которой работали мастера высокого класса. Находясь фактически в пригороде, институт абсолютно не зависел от городской инфраструктуры. За исключением водопровода с питьевой водой, всем остальным институт обеспечивал себя сам: электричеством от своей подстанции, технической водой от своей насосной станции на берегу пруда «Шляпа Наполеона», вырытого еще во «времена оно», теплом от своей котельной, а для канализации были построены очистные сооружения. Само собой, был и большой гараж с грузовиками, автобусами, автокраном и трактором.

Для обслуживания Шуваловского парка, который местами напоминал настоящий лес, в составе института было садово-парковое хозяйство со штатом человек в сорок и не только простых рабочих, но дипломированных специалистов. В парке, особенно на территории института, росли сотни редких деревьев, за которыми должен был быть обеспечен особый уход. Работники СПХ регулярно расчищали лес, дорожки и канавы, выпиливая больные и высаживая молодые деревья. В хозяйстве был свой трактор и еще живая лошадь, которая большую часть времени паслась на лугу под названием «Конверт», создавая почти «пейзанскую» обстановку. В больших оранжереях с искусственным освещением и отоплением круглый год выращивали цветы, овощи и ягоды. Цветы шли на украшение интерьеров Большого дворца и кабинета директора, а овощи и ягоды направлялись в парголовский дом престарелых. Злые языки говорил, что какое-то количество огурчиков и клубники доставалось дирекции, но достоверных данных об этом у меня нет. Летом сотрудников отделов тоже привлекали к уходу за парком, а зимой – для охраны елок, которые были целью браконьеров в преддверии Нового года.

В штате института помимо инженеров, научных сотрудников и конструкторов были и другие сотрудники, род занятий которых безусловно удивил, даже изумил бы Валентина Петровича. Еще в самом начале Вологдин привлек к работе в институте художника Светличного, прекрасного графика и историка Штакельберга, но вот о должности физорга он не додумался, а теперь в штате института он был, и надо сказать, что работы для него хватало: летом он организовывал соревнования по волейболу и легкой атлетике, зимой – по лыжам, а также сдачу норм ГТО. Не догадался профессор и о такой должности, как социолог, а он, вернее она, была в институте и вела какую-то не очень понятную для нас деятельность. Более того, в 70-80-е годы в институте была введена должность «инженер по личным творческим планам». Абсолютно каждому сотруднику выдавалась книжечка типа блокнота, где типографским способом были напечатаны таблицы, которые надо было заполнять каждый месяц. Там были, например, такие строчки: количество заявок, поданных на авторские свидетельства и рационализаторские предложения, количество написанных статей или докладов на конференциях, число часов, проработанных на субботниках, перечень выполняемых общественных поручений, число проведенных политинформаций и т.д. Каждое достижение оценивалось определенным количеством баллов, которые потом суммировались, а итоги обсуждались на собраниях. Не верите? Но так было.

И, наконец, как сейчас говорят, «вишенка на торте», это была должность курьера, которую занимала симпатичная и острая на язык девушка, не помню, как её звали. Она постоянно курсировала с папкой, прижатой к груди, между Большим дворцом и другим зданиями, разнося почту, которой в те времена было очень много. В это трудно сейчас поверить, но почти вся коммуникация с внешним миром происходила с помощью обычной почты, как в позапрошлом веке и даже раньше.

Если бы Валентину Петровичу в этот день повезло, и он бы заглянул в актовый зал, то смог бы поприсутствовать на профсоюзном или комсомольском, или даже на партийном собрании, если бы оно было открытое, т.к. на закрытое его, как беспартийного, не допустили бы.

Да, многое удивило бы его, не всё ему было бы понятно, но все же, я думаю, что он был бы доволен и рад, что его труды не пропали даром, и институт жив, развивается и прибавил к своему названию букву “В”, т.е. всесоюзный, о чем он, может быть, даже и не мечтал.

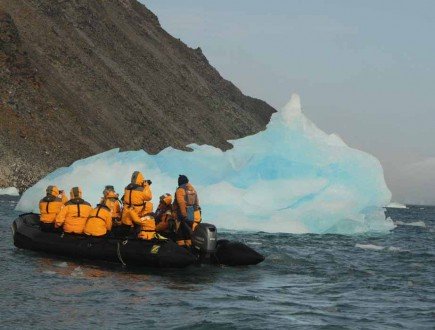

И еще, думаю, он был бы очень рад узнать, что, наверное, хранилось в его душе долгие годы: его младший сын Владислав пришел все же в 1955-м году в его Институт. В этом месте я хочу поместить небольшой отрывок из воспоминаний о Владиславе Валентиновиче, написанные его сыном Валентином Вологдиным.

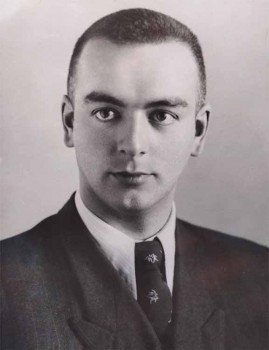

«В 1941-м году Владислав окончил ЛЭТИ и был распределен на завод наркомата авиационной промышленности (сейчас АО «Климов»). Это был первый выпуск инженеров-высокочастотников. Его товарищами – выпускниками были Валентин Богданов, Алексей Демичев, Павел Самойлов, Александр Шамов, Натан Мирский. Все они впоследствии заняли место в рядах ближайших помощников его отца Валентина Петровича.

Завод, на который был направлен на работу Владислав, производил авиационные двигатели, и он, молодой инженер-исследователь, оказался у истоков индукционной пайки и прецизионного литья – технологий индукционного нагрева, которые только начинали осваиваться в заводском производстве. Но 22 июня 1941 года мирную жизнь прервала война, и в июле завод с оборудованием и специалистами был эвакуирован. Валентин Петрович пришел проводить Владислава, когда эшелон отправлялся в Уфу. Следующая их встреча состоялась только в начале января 1943 года.

В небольшой заводской лаборатории завода Владислав запустил 30-ти киловаттный среднечастотный машинный генератор, а Валентин Петрович помог ему освоить поверхностную закалку режущего инструмента, специально приехав в Уфу из Челябинска.

Кроме обычной работы Владиславу приходилось летать в командировки в блокадный Ленинград, с посадкой на Комендантском аэродроме. Самолеты того времени не отличались комфортом, зимой на борту от мороза спасали унты из собачьего меха и теплая кожаная куртка. Был случай, когда самолет потерпел аварию, и разбился. Лишь по счастливой случайности Владислав не попал на тот рейс.

После войны Владислав вернулся в Ленинград и продолжал работать на заводе. В 1946-го году он становится начальником лаборатории высокочастотной пайки, а с 1947-го года – начальником отдела на заводе Климова. Он занимается плавкой специальных сталей в индукционных печах, а также новой тогда технологией прецизионного литья и индукционной наплавкой клапанов и биметаллических втулок.

Когда его отец организовал в 1947-м году институт токов высокой частоты, конечно, ему хотелось работать вместе с отцом, ведь там уже работали все его сокурсники, занимаясь, кто кузнечным нагревом, кто закалкой и другими новыми технологиями индукционного нагрева. Старший брат Всеволод преподавал в ЛЭТИ на кафедре отца.

Перевода в Институт Владислав добился только в 1955-м году, когда его отца уже не было в живых. Директором Института тогда был М.А. Спицын.

Так начался новый период в жизни и работе Владислава, продлившийся более четверти века. В должности заместителя начальника отдела индукционного нагрева он активно стал участвовать в работах по индукционной пайке и наплавке. Его первая брошюра «Высокочастотная пайка» вышла в 1954-м году в первом издании библиотечки высокочастотника-термиста и с дополнениями издавалась неоднократно в течение 35 лет.

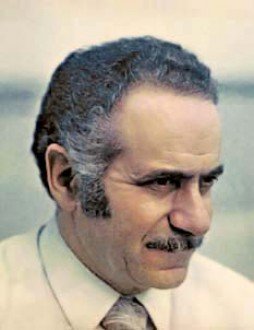

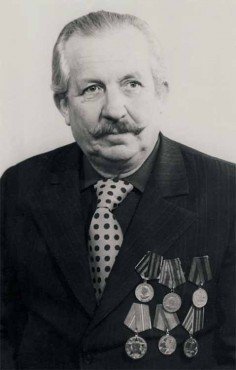

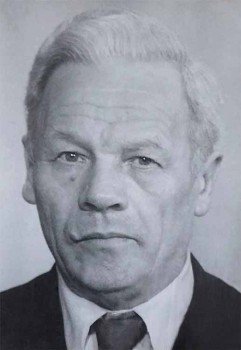

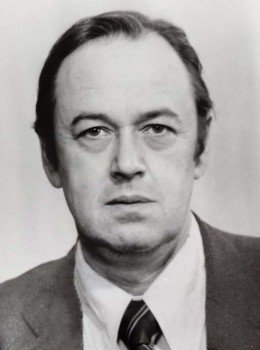

В 1964 году, незадолго до того, как не стало М.А. Спицына, к удивлению, многих сослуживцев, директором института был назначен Владислав Валентинович. В этом же году институт стал Всесоюзным и на него были возложены функции головного института в области применения токов высокой частоты в промышленности страны.

Осенью 1968 года Владислав Валентинович защитил кандидатскую диссертацию на тему «Разработка и исследование нового способа упрочнения гильз цилиндров наплавкой при индукционном нагреве». Защита проходила в Московском вечернем металлургическом институте. Научным консультантом по диссертации был профессор М.Г. Лозинский. (Тот самый Лозинский, непримиримый оппонент его отца в 30-40-е год).

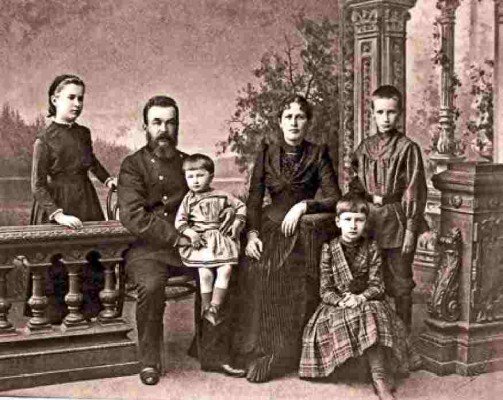

В бытность Владислава Валентиновича директором института все направления НИР в области высокочастотного нагрева, заложенные его отцом, получили свое дальнейшее развитие. На трех площадках трудилось 1350 сотрудников. На шуваловской площадке был возведен и оснащен станками новый производственный корпус, а на московской площадке, на глубине 5-этажного дома, было построено уникальное сооружение – глубоководный стенд для испытаний приборов, работающих в условиях высоких давлений, предназначенных для батискафов и других глубоководных аппаратов. За эти работы он был награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

Благодаря разработанным установкам, которые экспортировались во многие страны, научным публикациям и полученным патентам на изобретения, Институт получил мировую известность. Владислав Валентинович сам имел около 10 патентов США, Канады, Швеции, Италии и других стран.

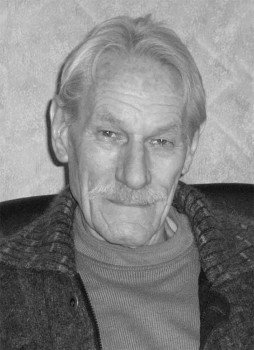

Владислав Валентинович очень рано ушел из жизни, в 1981-м году ему было всего 64 года.

Его автобиография, написанная им самим незадолго до ухода с поста директора института, уложилась всего на четырех страницах, но все, кто знал его, хранят о нем память, как о скромном, доброжелательном, приветливом и жизнелюбивом человеке, полностью посвятившем себя продолжению дела отца».

3. Начало

В этом повествовании, точнее в этих разрозненных заметках о сотрудниках ВНИИТВЧ мне иногда придется упоминать о себе, но вызвано это тем, что я тесно работал, общался и дружил с ними. В отделе индукционного нагрева я появился для прохождения преддипломной практики как раз в то время, когда в него перешли из отдела внедрения самые «крутые», самые опытные сотрудники (о них рассказывает Е.М. Иевлев в своих воспоминаниях). Все они, как говорится, «собаку съели» на разработках и внедрении мощных индукционных установок. К этому времени за плечами ВНИИТВЧ были уже десятки таких масштабных проектов как индукционные установки мощностью до 10 МВт для подогрева труб в линиях трубопрокатных агрегатов, внедренных на многих трубных заводах и металлургических комбинатах СССР, и мощные индукционные установки для нагрева заготовок перед прессованием и ковкой.

Возможно, кто-то еще помнит, что перед каждым показом художественного фильма в кинотеатрах, как правило, демонстрировался очередной номер киножурнала «Новости дня», в начальных кадрах которого показывали комбайны, убирающие пшеницу, разливку стали в мартеновских цехах, или разогретые добела трубы, несущиеся по роликам прокатного стана. Вот, как раз эти трубы и подогревались в наших индукционных установках.

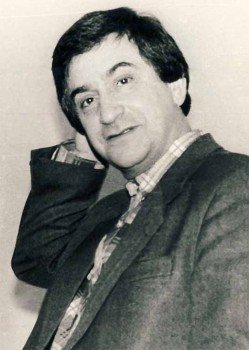

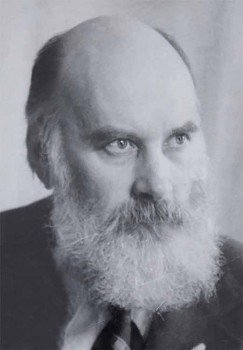

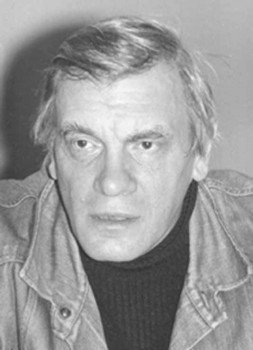

Меня познакомили с начальником отдела Виктором Геннадьевичем Шевченко, высоким молодым человеком тридцати с небольшим лет, но с большой окладистой бородой, делавшей его поразительно похожим на его двоюродного деда – Валентина Петровича Вологдина, чей портрет висел в его кабинете. В отделе было тесновато, т.к. он весь был заставлен письменными столами, но мне выделили стол сотрудника, находившегося в командировке, пояснив, что всегда хоть один стол будет свободен, т.к. никогда не бывает, чтобы все сотрудники были в сборе. Запомнились два сотрудника: Леонид Иванович Карпенко – большой, грузный, очень добродушный и симпатичный человек лет сорока и молодая стройная, женщина с черными кудрями на голове, очень жизнерадостная и доброжелательная: Нелли Лазаревна Сучкоусова. По иронии судьбы, через 20 лет они станут моими подчиненными, но об этом позже.

Но долго тесниться нам не пришлось, уже через пару недель нас четырех молодых специалистов и еще почему-то Евгения Михайловича Иевлева переселили в новый, только что сданный строителями корпус, о чем Иевлев написал в своих воспоминаниях.

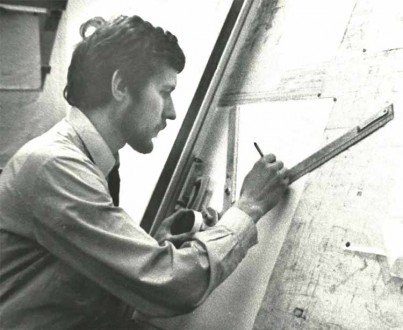

«В 1965-м году закончилось строительство большого лабораторно – производственного корпуса и второго крыла бывшего Каретного сарая. Здание нового корпуса было функционально удобным. Три больших автономных пролёта с широкими воротами напоминали авиационные ангары. Не удивительно, ведь проектировщиком здания был институт Гипроавиапром. В один из пролётов нового корпуса перевезли из ЛЭТИ оборудование лаборатории Демичева, создав большой экспериментальный зал. В соседнем пролёте установили новые, специально купленные машинные преобразователи частоты. Под потолком подвала смонтировали разветвлённую систему шинопроводов для питания макетов в экспериментальном зале».

После переезда в большую комнату с огромными окнами на втором этаже производственного корпуса мы, практиканты, были предоставлены сами себе и общение с сотрудниками отдела почти прекратилось. Шевченко уехал в очередную командировку, расчетом индуктора, который мне поручили сделать, никто не интересовался, и мы практически бездельничали, читая журналы или слушая рассказы Иевлева о его последнем альпинистском восхождении на одну из кавказских вершин. В комнате было нестерпимо жарко, т.к. окна выходили на солнечную сторону, а в алюминиевых рамах огромных окон форточки предусмотрены не были, и очень хотелось вырваться из этого пекла на свежий воздух.

Такой случай представился, когда в один из дней в комнате появился Кирилл Филиппов, на пару лет старше меня симпатичный парень, и сходу предложил мне перейти в отдел внедрения, в группу Игоря Вячеславовича Лунина, занимавшуюся высокочастотной сваркой труб и оболочек кабелей. Я в то время понятия не имел о высокочастотной сварке, но быстро согласился, т.к. Кирилл добавил, что уже через два дня надо будет лететь с ним в командировку на Урал. Лететь! В командировку! На Урал! Конечно, да! Это же гораздо интереснее, чем сидеть в душной комнате и рассчитывать никому не нужный индуктор.

Лаборатория располагалась в здании кирхи. Выделенный мне стол стоял прямо посередине её алтаря. Лаборатория высокочастотной сварки состояла тогда всего из трех человек, не считая Лунина: Саши Казакова, Кирилла Филиппова и Аллы Ратниковой. Я стал четвертым. Тогда я и не подозревал, что меня судьба сведет с этими людьми на долгих 20 лет, после чего я вернусь в отдел индукционного нагрева. Филиппов меня не обманул, уже через два дня мы с ним летели на турбовинтовом ИЛ-18 в Свердловск.

4. Иевлев

Как бы мне не хотелось, но последовательного повествования о деятельности института у меня не получится, т.к. постоянно будут появляться поводы уйти в сторону, вернуться назад или перескочить на несколько лет вперед, слишком сложна была структура института и слишком тесно были переплетены события, происходящие в нем. Вот и сейчас мне надо прервать наш полет на ИЛ-18 в Свердловск и вернуться в начало 50-х годов, когда в институте начались разворачиваться большие, масштабные работы.

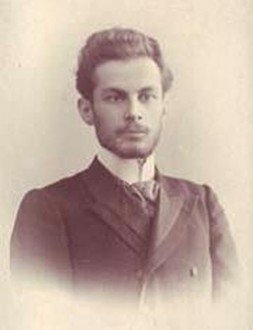

О первых десяти годах работы института осталось очень мало документальных материалов, если только не считать статьи в технических журналах и сборниках «Труды ВНИИТВЧ», которые почти ежегодно выпускались Институтом. Важно отметить, что в эти годы в институт стали приходить первые выпускники кафедры «Электротермические установки», основанной в ЛЭТИ самим Вологдиным и заведующим которой он был до своей кончины в 1953-м году. Один из старейших сотрудников института Вадим Владиславович Моргун, поступивший в ЛЭТИ в 1950-м году, вспоминал, что первую лекцию «Введение в специальность» читал всегда сам Вологдин, в которой обстоятельно и подробно рассказал не только о самой специальности, о её сегодняшних достижениях, но и о перспективах её развития, и об удивительных новых процессах, которые станет возможно осуществлять с помощью высокочастотной техники.

Первые группы были немногочисленны, не более 15 человек, поэтому Вологдин знал в лицо почти всех студентов, находил время встречаться и беседовать с ними не только во время лекций, но и в лабораториях. Сохранился документальный фильм о НИИТВЧ, снятый в начале 50-х годов известным документалистом Ефимом Учителем, в котором несколько сюжетов посвящены встречам и беседам Вологдина со студентами, многие из которых в последствие станут ведущими специалистами и начальниками подразделений института. Надо сказать, что все первые выпускники кафедры поступали в ЛЭТИ после окончания войны, и у многих за плечами у были годы, проведенные в блокаде, в эвакуации, на оккупированных территориях, а у некоторых и на фронте. Все эти испытания, выпавшие на их долю, лишившие их нормального детства и отрочества, оставили глубокий отпечаток в их характерах, заставили острее ценить мирную жизнь, увлеченно работать, радоваться общению друг с другом, с терпением и иронией относится к бытовым трудностям, которых в то время было много.

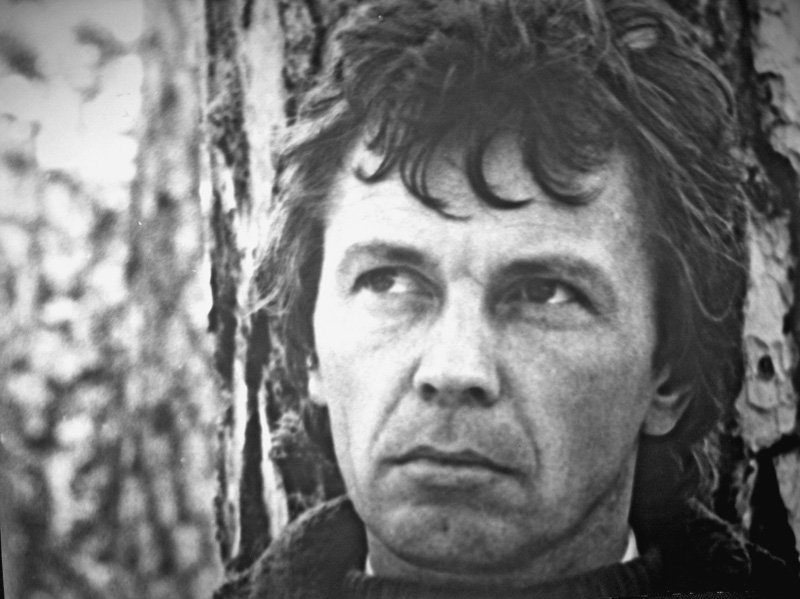

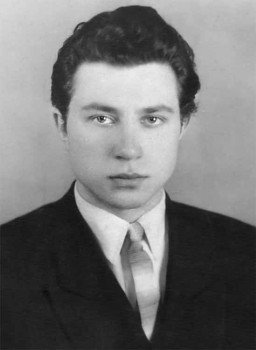

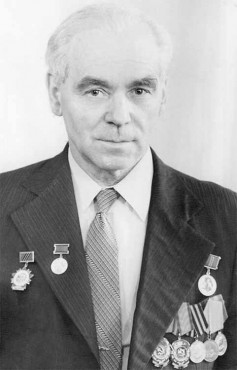

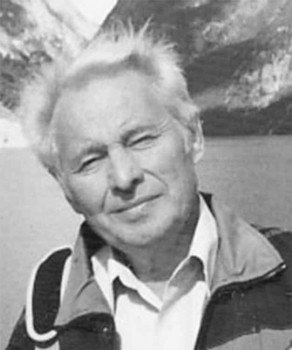

Не миновали годы блокады и Евгения Михайлович Иевлева, одного из ветеранов ВНИИТВЧ. Он родился в 1935-м году и ребенком перенес все ужасы и тяготы блокадных лет. О своей жизни и годах работы в ВНИИТВЧ он рассказал в своих воспоминаниях, которые, я надеюсь, будут им изданы.

Несколько отрывков из них я хочу поместить в этом месте, но начну с короткого фрагмента, касающегося военных, блокадных лет.

«22 июня 1941-го года. У взрослых угрюмые лица и слёзы. Объявлена война. А мы, малолетние патриоты, бегаем по переулкам посёлка и палками наотмашь сшибаем репейники с криками: «Ура! Ура! Фашистов бить!» Вскоре рядом с нашей дачей установили зенитную батарею, куда мы, мальчишки, бегали смотреть на пушки, штабеля снарядных ящиков и другие занимательные для нас предметы. Дату первых авиационных налётов я, конечно, не помню. Но ещё при нашем пребывании в Лисьем Носу батарея стреляла и вниз падали осколки зенитных снарядов, которые мальчишки подбирали ещё горячими, не обращая внимания на запрещающие крики испуганных матерей.

Маме, как только «частично реабилитированному врагу народа», въезд обратно в Ленинград был закрыт, и мы остались в Курортном районе. Маму определили на работу в Сестрорецкий отдел здравоохранения, а вскоре назначили заведующей этим учреждением. Из Лисьего Носа мы переехали жить в маленький домишко на берегу озера Разлив, противоположном Сестрорецку, вблизи станции Александровская.

Как мы пережили страшную зиму 1941-42 годов, что ели, чем отапливались, я совершенно не помню. Наверное, жестоко голодали, но пережитые в раннем детском возрасте эти ужасы как-то забываются и нивелируются более поздними событиями. Вспоминаются свет керосиновой лампы, большие снежные сугробы, окно в нашей маленькой комнате, в которой мы жили все четверо, завешенное одеялом. Помню также, что я много рисовал. И всё… С взрослением и, что греха таить, постарением, начинаешь всё глубже понимать трагизм тех лет. Представляя себя отцом в тех обстоятельствах, всё больше удивляешься стойкости и самоотверженности женщин-матерей, сохранивших живыми своих детей в те голодные и страшные годы. Сейчас этих героинь уже почти никого в живых, наверное, не осталось. Вечная им память»!

После окончания средней школы Женя поступил в ЛЭТИ, а после его окончания, по обязательному в те годы распределению, его направили на работу во ВНИИТВЧ и вся его трудовая жизнь, длительностью почти 60 лет, была связана с ним.

«В день моего поступления на работу институту исполнилось 11 лет со дня его основания, и он был в расцвете творческих сил и активности. Жизнь в институте кипела. Было много молодых сотрудников, работающих под руководством специалистов, набранных ещё В.П. Вологдиным. Часть этих специалистов работала с Валентином Петровичем ещё на Урале, во время войны, а остальные были приглашены позднее. Все они весьма доброжелательно общались с молодыми специалистами, да и сами были далеко не стары. Я мог бы перечислить их всех по именам, которые до сих пор хорошо помню.

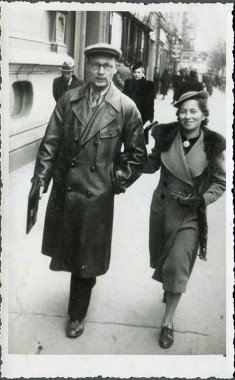

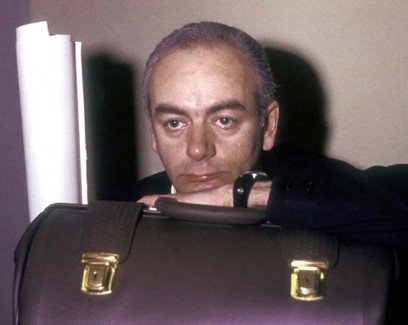

Директором института после В.П. Вологдина был Михаил Александрович Спицын. Кажется, он был другом семьи Валентина Петровича, о чём можно судить по примечательной фотографии, которую я случайно видел. На высоком берегу какой-то довольно большой реки сидят на травке Валентин Петрович с носовым платочком на голове, завязанном узелками по четырём углам. Рядом сидит молодой Миша Спицын и держит на руках его сына, маленького Владю, будущего Владислава Валентиновича, следующего за Спицыным директора НИИТВЧ. Я для себя назвал это фото «Три директора».

Расскажу вкратце, каким мне вспоминается институт после более подробного, чем во время студенческой производственной практики, ознакомления с ним. Между прочим, я уже бывал на территории института ещё в 1950 году, когда учился в 9 классе Парголовской школы и занимался в лыжной секции. Мы бегали на тренировки в Шуваловский парк и видели строительные работы, проводившиеся во всех капитальных зданиях усадьбы. Везде лежали кучи строительных материалов и стояли большие кабельные барабаны. Ограды вокруг не было.

Теперь территория была огорожена. В четырёх зданиях – Большом и Малом дворцах, бывшей конюшне и Охотничьем домике уже располагались научные и конструкторские подразделения, опытное производство и службы, обеспечивающие деятельность института.

Меня, деревенского паренька, не избалованного лицезрением большого количества архитектурных изысков, впечатлило парадное крыльцо с широкой лестницей, колоннадой и опирающимся на неё балконом. На выступах по сторонам лестницы лежали гранитные львы. Саша Щербаков ехидно назвал их юродивыми. Действительно, они не были ни спящими, ни грозно стоящими на вытянутых лапах, а выглядели какими-то дремлющими, с глуповатой улыбкой на добрых мордах.

Теперь немного географии. Основные отделы института, а также опытное производство, располагались в Большом дворце, что очень способствовало тесному общению, взаимному обмену информацией и, соответственно, повышению научного кругозора сотрудников, а также возникновению дружеских отношений.

Директор института занимал главный кабинет в Большом дворце между этажами. Здесь же проводились все заседания научно-технического совета.

В правом от входа крыле Большого дворца, на левой галерее второго этажа располагались часть отдела диэлектриков, кабинет зам. директора по научной работе Николая Парменовича Глуханова и микроскопная лаборатория металловедения, а на правой галерее – химическая лаборатория, один очень секретный отдел (чем он занимался было тогда загадкой для многих, вроде какой-то радиоаппаратурой) и комната копировщиц.

Второй этаж левого крыла Большого дворца занимали конструкторские отделы, а также фотолаборатория и отдел кадров.

На первом этаже, напротив главных дверей здания, был вход из нижнего круглого зала в экспериментальный зал отдела диэлектриков. Тогда ещё не было перекрытия в этом зале на уровне второго этажа, а высота была во всю высоту здания, до купола. По боковым стенам от второго входа из верхнего круглого зала расходились в обе стороны галереи, заканчивающиеся на противоположном конце оркестровой раковиной. На месте нынешнего малого конференц-зала располагалась институтская научно-техническая библиотека. Сам верхний круглый зал, где позже был создан музей достижений института, использовался как актовый зал. Там была сооружена сцена и в библиотеку мы стали попадать по выгороженному узкому коридорчику за ней.

На первом этаже Малого дворца была институтская столовая, в буфете которой в обеденный перерыв тогда свободно продавались пиво и даже коньяк. На втором этаже располагались отдел внедрения, плановый отдел, бухгалтерия и медицинский кабинет, оборудованный даже зубоврачебным креслом. Был и собственный зубной врач, Евгения Сергеевна, наверное, совместитель из какой-то клиники. Третьего этажа не было. Это был большой чердак со слуховыми окнами, в последствии оборудованный под размещение научных сотрудников.

В охотничьем домике была лаборатория пайки, руководимая Вологдиным В.В. до его назначения на должность директора института. В каретном сарае, а может быть конюшне, точно я не знаю, как использовалось это здание «до исторического материализма», был институтский гараж, а на втором этаже отдел главного механика.

Институт имел самосвал на базе грузовика ГАЗ-51 и два автобуса производства Павловского завода. Это были небольшие машины с выступающим вперёд капотом. Один наш автобус совершал утренний и вечерний рейсы на Владимирскую пл., а второй к Технологическому институту, а позже в начало Малого пр. Петроградской стороны. Автобусы были маленькие и заполнены, что называется под завязку. От транспортного коллапса спасало то, что практически все рабочие опытного производства и часть рабочих научных подразделений были парголовскими жителями, также как заметное количество конструкторов и обслуживающего персонала.

За огороженной территорией, в здании бывшей лютеранской кирхи, была лаборатория отдела внедрения. Кирха была построена в связи с замужеством одной из девиц Шуваловых с неким Адольфом, который был лютеранином. Его именем даже называется, не знаю официально или нет, аллейка в Шуваловском парке, «Адольфова аллея». Позднее кирха была освящена в православную церковь и, по слухам, в ней венчался композитор Римский-Корсаков. Во время блокады Ленинграда в зданиях Шуваловской усадьбы размещался резервный штаб обороны, а несколько позднее Дом отдыха офицеров Ленинградского фронта. В кирхе, опять же по слухам, был отдел «СМЕРШ». В её интерьере ликвидировали все напоминания о предыдущем культовом назначении здания, подвал углубили и оборудовали там камеры для задержанных по подозрению в шпионаже. При создании НИИТВЧ кирха также была передана в ведение нашего института. Здесь Александр Николаевич Шамов, начальник отдела внедрения разработок института в промышленности, организовал лабораторию своего отдела, а в обиходе института закрепилось название «кирка».

Институтский забор, высокий, с длинными заострёнными верхними концами прутьев, представлял собой довольно трудно преодолимую преграду. Многие сотрудники предпочитали в случае опоздания проскочить на территорию в конце обеденного перерыва, т.к. в это время вход-выход были свободными. Удрать с работы в другое время без специальной отпускной записки также было проблематично. Однако был один сотрудник, практически ежедневно преодолевавший это препятствие, правда в бесснежное время года. Это был Володя Кулжинский, живший в доме на Заводской улице и не желавший огибать длинный забор, чтобы дойти до проходной. Володя имел первые спортивные разряды по гимнастике и волейболу и вообще был разносторонне спортивным парнем, да ещё молодость…

После посещения отдела кадров я явился к своему первому начальнику, Валентину Николаевичу Богданову. Его лаборатория находилась в пристройке к Большому дворцу вместе с принадлежавшим ей экспериментальным залом. Там также была и лаборатория металловедения. Пристройка соединялась с дворцом довольно длинной балюстрадой, с солидными каменными балясинами. Балюстрада, именовавшаяся в институтском быту «Карельским перешейком», довольно высокая и внутри неё размещались тогда отдельные участки опытного производства и некоторые складские помещения.

Через некоторое время я понял, с какими замечательными коллегами мне придётся сотрудничать. И самым ярким из них был Виталий Абрамович Пейсахович. Он тогда был полностью занят решением одной из труднейших задач индукционного нагрева – получением равномерного нагрева по всей ширине металлических пластин, полос и лент. Им при подготовке кандидатской диссертации была разработана методика электротеплового расчёта системы индуктор-пластина, а также проработаны отдельные моменты, вообще связанные с проблемой индукционного нагрева тел прямоугольного сечения. Кроме того, Виталий предложил конструкцию индуктора для нагрева лент с поперечным полем, переменным шагом индуктирующего провода и электромагнитными компенсаторами, защищающими кромки от перегрева. Всё это проверялось им опытным путём. Практическим выходом этих работ явилось создание линии скоростного лужения лент из консервной жести.

Тогда не было компьютеров, на которых можно было бы создать модель индукционной системы и все задачи, в том числе с учётом нелинейности параметров таких систем, приходилось решать теоретически и с проведением громоздких экспериментов. Виталию в работе помогали хорошее знание математики и умение рационально поставить эксперимент. Когда кто-нибудь предлагал слишком извилистую программу опыта или витиеватую конструкцию устройства, Виталий вежливо говорил: «Можно, но не практично». Он был хорошим шахматистом и в обеденные перерывы если не играл в пинг-понг, то гонял шахматные блицы с другим заядлым игроком, А.А. Шекаловым, сотрудником лаборатории постоянных магнитов

Володя Кулжинский разрабатывал процесс индукционного нагрева торцов труб под сварку прессованием. В это же время заканчивался монтаж автоматизированной установки для закалки автомобильных рессор с одновременным их формообразованием в водоохлаждаемом штампе после индукционного нагрева. Володя был руководителем этой разработки. Установку вскоре начали испытывать, но довести её до промышленного применения не удалось вследствие многих неучтённых, а скорее неизвестных, факторов. Дальнейшая судьба этой интересной разработки мне не известна, но кое-какие ошибки конструирования подобных устройств отложились у меня в памяти, что пригодилось в дальнейшей работе. Неудачный опыт -тоже опыт.

Не могу не сказать о рабочих лаборатории. Главным из них был шеф-механик Константин Михайлович Попов. Тогда в штатном расписании была такая должность и она была бы полезна и позже. Большой, грузный, внешне сердитый, но очень добрый. Излюбленным его местом, если он не был занят какой-нибудь работой, были ступени механического пресса, стоявшего в центре задней стены зала. Там он восседал с трубкой в зубах, чашка которой изображала голову Мефистофеля, и следил за всем происходящим в зале. К нему, хозяйственному человеку, часто обращались с просьбой выручить каким-либо материалом. Помню, подходишь к нему: «Здравствуйте, Константин Михайлович!», а он в ответ: «Нету!». Дальше диалог развивался так. Константин Михайлович: «Тебе для работы или для сельского хозяйства?» Если говоришь для работы, то тебе называют много адресов куда и каким образом следует обратиться. Если для «сельского хозяйства», т.е. для домашних нужд, находилось практически всё или тебе рекомендовалась подходящая наличествующая замена. Он руководил всеми рабочими и проводил многие организационные мероприятия, необходимые для деятельности лаборатории. В этом смысле Богданов был за ним, как за каменной стеной.

В лаборатории были два шведских машинных преобразователя частоты «ЕСАБ». Это позволяло проводить широкий спектр опытных работ по применению индукционного нагрева во многих технологиях. Весь экспериментальный зал был опутан сборными шинами, на стенах были смонтированы подвесные конденсаторные батареи, разъединители, рубильники и прочие элементы высокочастотной энергосистемы. Всем этим хозяйством заведовал В.П. Паульский, очень квалифицированный и спокойный электрик. А спокойствие ему было совершенно необходимо при общении с экзальтированными и безграмотными учёными, а также пришлыми экспериментаторами. Все переключения и настройки выполнял он сам или с помощью других рабочих. Нас к этим манипуляциям не допускали.

Саша Панов, Николай Эполетов, Игорь Сибирёв – хорошие, доброжелательные мужики, помогавшие, как могли, в наших, часто бесплодных потугах создать что-нибудь дельное. Общение с ними явилось для меня азами в науке сотрудничества с рабочими, соратниками в нашем инженерном деле.

Теперь обо мне самом. Богданов с самого начала поручил мне важную самостоятельную работу. Я должен был провести экспериментальное определение минимально допустимого времени индукционного нагрева цилиндров из нескольких марок титановых сплавов с заданным теплоперепадом по сечению и в зависимости от диаметра и частоты тока. Только от написания перечня параметров опыта рука устала. Такая работа требует большого терпения и аккуратности. Измерения температуры проводились с помощью термопар. Ясно, что такая работа не вызывала у меня никакого энтузиазма, а тут ещё ответственность за обязательный сбор стружки после каждой механообработки ввиду секретности сплавов. Я вздохнул с облегчением, когда по каким-то причинам работы с титановыми сплавами были прекращены. Но радовался я рано. Валентин Николаевич поручил мне поставить опыты и получить аналогичные зависимости, но для стальных пластин в большом диапазоне их толщин. В большом унынии взялся за работу и недели за три создал огромную, площадью приблизительно 1,5х1,5 м, таблицу всех значимых, по моему мнению, факторов будущего исследования. Простой арифметический подсчёт показал, что на выполнение всей запланированной программы должно было уйти не менее трёх лет и это ввергло меня в тягостное уныние.

Вскоре я возроптал и стал просить начальника освободить меня от этой обузы. Богданов, покашливая, стал говорить, что в любом деле есть рациональное зерно, научный интерес, перспектива и т.д., явно намекая на кандидатскую учёную степень. Я тогда не посчитал его слова авторитетными, т.к. он сам не был «остепенённым». А покашливал он всегда, когда сердился на собеседника, но, интеллигентный человек, он всегда говорил ровным голосом и никогда его не повышал. Значительно позже я понял, что Валентин Николаевич во многом был прав. Бог с ней, со степенью, но выполни я эту работу, мы получили бы сведения, очень пригодившиеся бы в недалёком будущем, при создании технологии для шовной сварки труб, а также их термообработки, облегчив и ускорив эти работы. Но я был молод, нетерпелив и имел ещё очень узкий технический кругозор. А работу эту продолжил другой, более обстоятельный сотрудник, который за пару лет заполнил чуть больше четверти ячеек моей гениальной таблицы, после чего работа была прекращена.

В декабре 1958-го года ко мне подошёл Александр Николаевич Шамов и спросил, не хочу ли я перейти на работу в отдел внедрения. Я тогда совсем не знал, что это за отдел и кто такой Шамов, ведь наши подразделения находились в разных зданиях, а мне хватало общения с коллегами и в своём корпусе. Но я с огромной радостью согласился! И вот в первых числах января нового 1959-го года, со всем своим скарбом, состоящим из логарифмической линейки «логарекс» и пары карандашей «кохинор», я перебрался на новое место работы, на второй этаж Малого дворца».

5. Отдел внедрения

В НИИТВЧ, сразу же после его образования и начала работы активно действовали только два научно-исследовательских отдела: отдел закалки, часть которого располагалась в ЛЭТИ и отдел сквозного индукционного нагрева, а также несколько небольших лабораторий, скорее групп, занимавшихся поисковыми работами в области СВЧ, нагревом диэлектриков, полупроводников и ионизированных газов, которые только со временем превратятся в полноценные отделы.

Основную часть исследований, разработок и продукции в начале 50-х годов составляли установки для сквозного нагрева металлов перед пластической обработкой и для поверхностной закалки деталей ТВЧ. Очень быстро выяснилось, что мало было изготовить индукционное оборудование, надо было его и внедрить на заводах, ввести в промышленную эксплуатацию, а это было часто даже посложней, чем их изготовить. Полноценные испытания оборудования в условиях института далеко не всегда можно было провести, и установки Заказчикам поступали часто, мягко говоря, «сырыми», а на заводах еще недоставало квалифицированных высокочастотников. Поэтому, для доводки оборудования, исправления допущенных ошибок и запуска в работу в институте в начале 50-х годов был и создан отдел внедрения. Я успел поработать в этом отделе меньше года, летом 1966-года его закрыли, а его сотрудники были переведены в другие отделы. Сам отдел и его сотрудники оставили большой и яркий след в работе ВНИИТВЧ, а некоторые истории из жизни этого отдела обросли мифами и легендами, превратившись фактически в институтский фольклор. Никого из сотрудников, пришедших в этот отдел в 50-х годах за исключением Евгения Михайловича Иевлева, уже нет в живых. Поэтому, позволю себе продолжить рассказ его воспоминаниями о годах его работы в этом отделе.

«В начале 1950-х годов значительно расширилось применение в нашем машиностроении высокочастотной электротермии. Стала ощущаться потребность создания в НИИТВЧ отдельного подразделения по оказанию заводам квалифицированной технической помощи при освоении этих достаточно специфических технологий. Был организован отдел внедрения. В нём собрались специалисты, готовые к живым активным делам, некоторые из них уже имели заводской опыт, и все, за редким исключением, были выпускниками ЛЭТИ по специальности «высокочастотные электротермические установки».

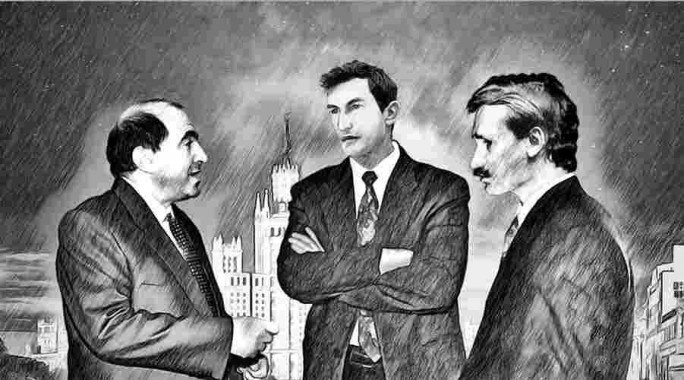

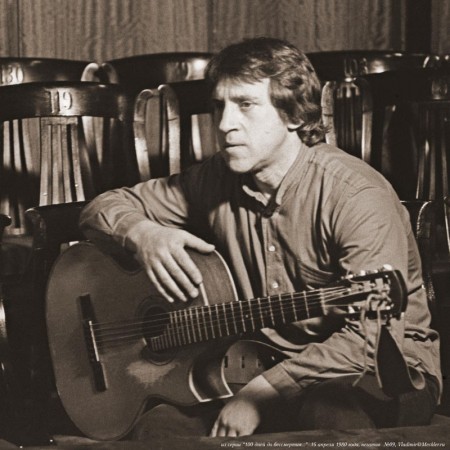

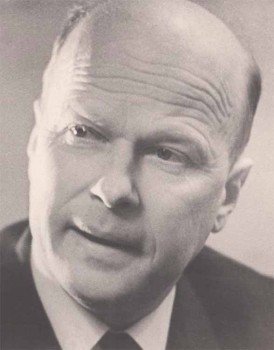

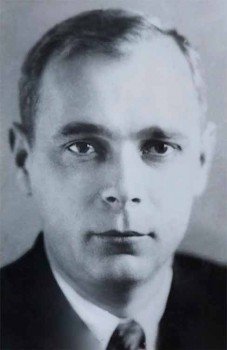

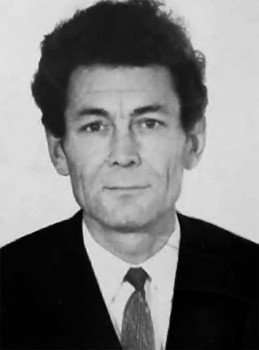

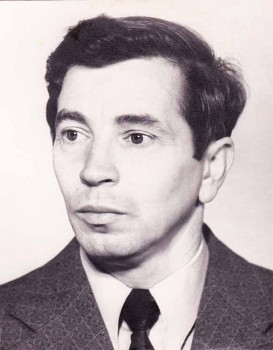

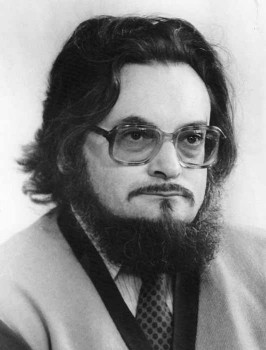

Начальником отдела был назначен Александр Николаевич Шамов, и этот выбор оказался весьма удачным. Он, вне всяких сомнений, является одной из знаковых фигур среди деятелей, определивших на длительный период лицо института, внеся свою лепту во многие его достижения. Александр Николаевич тоже был учеником В.П. Вологдина. Существует известная в НИИТВЧ картина неизвестного художника, на которой Валентин Петрович изображён в лабораторном помещении среди реторт, реостатов, логарифмических линеек и прочего антуража, создающего, по мнению автора картины, научную атмосферу. Здесь же, в разных позах, изображены несколько учеников профессора и в одном из них явственно угадывается молодой Александр Шамов.

Должен сказать, что Шамов смотрелся человеком слегка эксцентричным, способным на неожиданные поступки и высказывания, хотя это иногда помогало в решении и технических проблем.

Однокашник Шамова по ЛЭТИ и соратник по работе Алексей Дмитриевич Демичев, тоже ближайший соратник Вологдина, жил в юности с ним в одном волжском городке. Он считал, что многие черты характера взрослого Александра Николаевича базируются на общем для жителей этого городка менталитете. Когда Шамов совершил какой-то очередной неординарный поступок, Демичев говорил: «Что вы удивляетесь? Вы что, не знаете, что он из Юрьевца?», и рассказал историю, характеризующую, по его мнению, жителей этого городка. Дело в том, что при создании очередного моря на Волге городок Юрьевец попадал в зону затопления. Там была церквушка постройки то ли 17-го, то ли какого-то более раннего века. Решили эту реликвию сохранить, обнеся местной дамбой. При проектировании дамбы выяснилось, что её нельзя построить, не огородив вместе с ней местный пивной завод. Жители Юрьевца решили, что это совсем не плохо. Во время строительства дамбы выяснилось, что, как всегда, не хватает строительных материалов. Тогда разобрали церквушку и её материалами достроили дамбу вокруг пивного завода.

Отдел внедрения был коллективом энергичных и трудоспособных работников, получивших огромный практический опыт применения индукционного нагрева в самых разных технологиях в реальных заводских условиях. В отделе не было специализации сотрудников по отдельным видам оборудования. Кто-нибудь на одном объекте оказывал помощь в наладке закалочного станка, а вскоре на другом заводе и в другом городе запускал кузнечные нагреватели. Вот люди, которые с успехом представляли лицо института по всей стране: Игорь Петрович Дашкевич, Павел Борисович Самойлов, Игорь Вячеславович Лунин, Вячеслав Александрович Бодажков, Леонид Иванович Карпенков, Георгий Николаевич Дальский, Дора Ахмедовна Мавлюдова, Татьяна Игнатьевна Сергейчик, Александр Робертович Казаков. У них было чему поучиться, да и просто общение с ними было огромным удовольствием. В отделе была замечательная рабочая и товарищеская атмосфера. И тон всему задавал Александр Николаевич.

В процессе послевоенного восстановления промышленности реконструировались старые и создавались новые производства. Строились серийные заводы в автомобильной, тракторной, сельскохозяйственной, энергетической отраслях машиностроения. Активно развивались металлургия и добывающая промышленности. Была нужда не только в высокопроизводительных технологиях, но и в повышении стойкости и долговечности машиностроительных деталей. Это представляло собой огромную область эффективного применения индукционного нагрева.

Конструкторские отделы под руководством Соломона Ефимовича Рыскина и Сергея Николаевича Перовского разрабатывали закалочные станки, кузнечные нагреватели, индукционные печи различного назначения. Научные подразделения создавали новые технологические процессы, экспериментальными макетами при этом их снабжало опытное производство. Оно было действительно опытным и не изготавливало, за редким исключением, оборудование на продажу. Чертежи промышленных установок для их изготовления отдавались другим машиностроительным заводам. На крупных заводах были опытные участки, способные изготавливать оборудование для собственных нужд в соответствии с их потребностью. Потребитель не получал установки после комплексных, в том числе технологических, испытаний. Все конструкторские ошибки и огрехи изготовления выявлялись уже при попытке запуска оборудования на производстве.

Как правило, установки не желали начинать работать сразу, что называется с листа. Оживить очередное чудо конструкторской мысли с положительными технологическими результатами и было задачей наших внедренцев. Нам приходилось принимать решение о необходимости корректировки, а иногда значительной переделки, какого-нибудь механизма, а также предлагать конструктивное решение проблемы. Потом, после твоего возвращения в институт, Рыскин приглашал тебя на совещание конструкторов и приходилось докладывать там об этих переделках. Соломон Ефимович призывал своих работников внимательно слушать и учитывать замечания в последующих разработках. Что говорить, работа в отделе внедрения была прекрасной школой для самообразования и превращения молодого специалиста в полноценного инженера.

Длительность наших командировок была, как правило, один месяц, вместе с дорогой. На больший срок мы командировок не оформляли, т.к., после одного месяца суточные оплачивались в размере 50% от основной ставки и выжить на такие деньги вдали от дома было проблематично. Времена были трудные. С продуктами питания плоховато было почти везде. Например, в 1960-м году в Петрозаводске из мясных продуктов в продаже было только консервированное китовое мясо с горохом. Из заведений общепита на свои командировочные деньги мы могли посещать лишь самые дешёвые. Выручали, конечно, обеды в заводских столовых. Размещение в гостиницах всегда представляло трудную задачу. Практически везде мы наталкивались на табличку «Мест нет». Мы, горько шутя, предлагали внести её, как обязательный архитектурный элемент, в декор каждой вновь строящейся гостиницы и при ремонте уже действующей. Мы считали дежурных гостиниц своими заклятыми врагами. О наших командировках в те годы можно написать отдельную повесть, местами трагическую, иногда ироническую, а иногда и героическую.

Иногда между двумя командировками возникала пауза в одну неделю, во время которой сдавались финансовый и технический отчёты и оформлялась новая командировка. Мы бродили по институту, общались с приятелями в других отделах и вообще вели рассеянный образ жизни. Начальник отдела кадров А.Г. Грудин выговаривал как-то Шамову: «Что это твои сотрудники шляются по институту и ничего не делают?». Александр Николаевич твёрдо встал на нашу защиту, резонно сказав, что его сотрудники в командировках работают, не считаясь со временем, живут в свинских условиях и вообще проявляют трудовой героизм. Поэтому он не считает возможным требовать от них соблюдения каких-то правил в эти короткие промежутки времени…

…Не успел я как следует осмотреться в отделе, как в начале февраля уже уехал в первую командировку, в Белорецк, в самый центр горной части Южного Урала. Я ничего ещё толком не знал и не умел в своей профессии инженера электрика высокочастотника – термиста и мне стало страшновато.

Городишко, как и положено на Урале, был при Металлургическом комбинате. Были здесь и большой заводской пруд с плотиной, и кирпичная башня, опять же напоминавшая о демидовских временах. Можно ещё многое рассказать об этом удивительном городке, который сейчас наверняка уже совсем другой. И как экскаватор, копая траншею на комбинате, вынул из земли на зубьях своего ковша гирлянды из старинных ручных и ножных кандалов, и как я катался на лыжах с горы Мрадкина, и как мы ездили на башкирскую кумысню и пили там кумыс из большой ямы с полусгнившим бревенчатым срубом, куда много лет сливают кобылье молоко после каждой дойки, и много ещё чего. Но перейду к производственным вопросам.

Мне предстояло запустить четыре автоматических станка для поверхностной закалки пальцев трака. Особое беспокойство вызывало то, что их индукционные системы запитывались индивидуально от совершенно незнакомых мне генераторов производства немецкой фирмы «АЕГ-Элотерм». Создалось ощущение, что меня бросили в воду, чтобы научить плавать, и что это мой экзамен на профпригодность. Что ж, я не утонул и экзамен сдал, судя по последующим поручениям, не меньше, чем на «четвёрку».

В середине 1960-го года Шамов поручил мне пугающе грандиозную работу – нагрев обечаек под раскатку в тонкостенные гильзы. Как я понимаю, несколько раньше в нашей стране началась разработка межконтинентальной баллистической ракеты. Металлурги бросились разрабатывать термомеханически упрочняемые стали, машиностроители стали придумывать способы производства обечаек и механизмы горячей раскатки, а нам поручили разработку способов и оборудования для индукционного нагрева. Во Всесоюзном НИИ металлургического машиностроения в Москве построили макет раскатного стана, а мы изготовили и укомплектовали нагревательное оборудование.

Как-то не ожидалось, что равномерный нагрев тонкостенных оболочек на оправках осуществить будет так трудно, как это произошло на практике. Работы затормозились, но тут кто-то умный догадался, что вся суета с термомеханическим упрочнением ни к чему, изделие ведь одноразовое, а достаточную для единственного полёта прочность корпуса можно обеспечить грамотно спроектированным каркасом, наподобие применяемых в авиастроении. Все наши работы были прекращены, но остальные разработки по созданию упомянутого изделия, как я понимаю, успешно продолжились.

Работая во ВНИИМЕТАШе, я прожил Москве в общей сложности полгода. Москва тогда была совсем не такая, как сейчас. Помимо «сталинских высоток» и Университета, здания высотой больше десяти этажей можно было пересчитать по пальцам. Вовсю застраивались Кутузовский проспект и Новый Арбат. В связи с поездками на работу во ВНИИМЕТМАШ часто приходилось бывать на Таганской площади. Печально знаменитую Таганскую тюрьму снесли практически на моих глазах, а вот Театра на Таганке ещё не существовало.

В отделе внедрения, по инициативе Шамова, некоторое время назад были развёрнуты работы в совершенно новой технологии – радиочастотной сварке труб. В описываемое время уже удалось выйти на её промышленное применение. На Московском трубном заводе отработкой процесса и запуском оборудования занимался Лунин, а на заводе «Лентрубосталь» Карпенков. Сходная задача решалась и на заводе «Москабель», где сварку алюминиевых оболочек кабелей дальней связи также начинали осуществлять с нагревом кромок током радиочастоты. Здесь трудился Саша Казаков. Он, также, как и я, жил в Москве по месяцу, с перерывами. А вот Лунин сидел здесь практически постоянно, за что получил в отделе прозвище «резидент». Он наладил контакт с некоей Марией Ивановной, дежурным администратором гостиницы «Киевская» и всегда жил там. Внедренцы, проезжавшие через Москву и ожидавшие отъезд в пункт командировки или домой, в Ленинград, встречались «у резидента», иногда и по нескольку человек. Получались малые отдельские техсоветы с застольными элементами вечеров отдыха.

Вскоре радиочастотная сварка выделилась в отдельное направление работ института с созданием специального отдела. Туда, с благословения Шамова, перешли сотрудники, работавшие над этой тематикой в отделе внедрения. Вокруг «точки схода» ими было защищено несколько кандидатских диссертаций и получено бессчётное число авторских свидетельств. Но вернёмся в Москву…

С Александром Николаевичем часто происходили разные забавные случаи. Мы, искренне уважая его, всё-таки подтрунивали над ним, но он, обладая хорошим чувством юмора, никогда не обижался. Было заметно, что ему нравится дружеская атмосфера, сложившаяся в отделе.

Однажды в «Киевской гостинице», «у резидента» встретилось пять или шесть сотрудников нашего отдела. Засиделись, а Шамову нужно было ехать в Ленинград, и кто-то напомнил ему, что уже поздно и он может не успеть на поезд. Александр Николаевич посмотрел на часы и невозмутимо сказал: «Если и опоздаю, то не на много!». Фраза у нас стала хрестоматийной. В другой раз в такой же ситуации Шамов, уходя, надел не свой пиджак, а пиджак Кирилла Филиппова, а на некоторую разницу размеров никто не обратил внимания. Кирилл вскоре обнаружил, что ему остался пиджак Шамова и в нём, кроме прочего, билет на поезд. Хорошо, что был запас времени, а между станциями «Киевская» и «Казанская» по кольцевой линии метро всего пять остановок. и, помчавшись на вокзал, мы выручили любимого начальника.

Был в отделе и долгострой – комплекс индукционных кузнечных нагревателей с питанием от централизованной системы с несколькими работающими в параллель генераторами, установленный на минском заводе шестерён. Особенности параллельной работы генераторов на большое число постоянно меняющихся нестабильных нагрузок приходилось познавать по ходу наладочных работ. Шамова раздражала задержка с завершением работ на этом объекте.

Запуском нагревателей в кузнечном цехе Минского завода запчастей уже три года занимался Саша Казаков. Была создана усиленная бригада под руководством Вячеслава Александровича Бодажкова, а рядовыми членами определили Сашу и меня. Вячеслав Александрович был старше нас и имел уже опыт работы непосредственно на производстве. Уже тогда он начал вырабатывать свои рекомендации по рациональному устройству систем централизованного питания индукционных установок. Вскоре был издан его совместный с Шамовым труд «Проектирование и эксплуатация высокочастотных установок». Книга эта на много лет стала настольной для людей, занятых этим делом. Практика устройства систем представлена там богатым справочным материалом и многими весьма полезными советами.

Хорошие знания Бодажкова, да и наш уже кое-какой накопленный опыт, ускорили окончательный пуск цеха.

К середине 1960-х годов на заводах уже выросли кадры, способные самостоятельно запускать в эксплуатацию индукционное высокочастотное оборудование и технологически грамотно его использовать. Этому в значительной мере способствовало и то, что НИИТВЧ уже несколько лет проводил у себя курсы повышения квалификации для работников заводов, занятых в области высокочастотной электротермии. На эти курсы съезжалось до пятидесяти человек, практически со всей страны. Отпала необходимость иметь в структуре института отдел универсальных внедренцев. Техническую помощь в запуске оборудования на заводах могли оказывать и сотрудники профильных отделов в соответствии со своей специализацией.

Многим сотрудникам отдела внедрения стало интереснее заниматься конкретными перспективными технологиями. Во вновь созданный отдел сварки перевелись Лунин и Филиппов и чуть позже молодой специалист Червинский. Начальником этого отдела, после ухода Богданова на должность директора ВНИИ электросварочного оборудования, стал Самойлов, Карпенков ушел главным энергетиком на завод Лентрубосталь, а Дашкевича назначили начальником отдела диэлектриков, и он увёл с собой большую группу сотрудников, которые под его руководством зарождали в кирке технологии с применением низкотемпературной плазмы.

Казаков тоже стал работать на сварку, переведясь в лабораторию Александра Владимировича Бамунэра. Там он стал заниматься созданием аппарата «БАРС», блока автоматического регулирования сварки, хотя сам считал более точным менее благозвучное название «БАРАН», блок автоматического регулирования анодного напряжения. Наш славный отдел внедрения распался, а не нашедших ещё себя внедренцев, в том числе и меня, включили в состав нового отдела индукционного нагрева, получившего тогда индекс НИО -1.

Я потом много раз благодарил судьбу за то, что она предоставила мне возможность поработать в том замечательном коллективе и почувствовать себя специалистом. Александра Николаевича Шамова я считаю своим наставником, научившим меня смело браться за решение технических задач любой сложности и искать для этого способы, а не причины, почему это нельзя сделать. «Чего уж там очень-то, полноте!» – вот девиз Шамова, провозглашавшийся им в ответ на сомнения какого-нибудь сотрудника в выполнимости очередного задания».

За этой шутливой фразой, которую и мне приходилось слышать от Александра Николаевича не раз, скрывался его огромный практический опыт в разработке и внедрение индукционных установок. Подобное отношение к встающей проблеме сродни к ситуации, когда опытный охотник или бывалый путешественник оказывается без карты и компаса в незнакомом лесу или глухой тайге, казалось-бы совершенно непроходимых, но его опыт, знание и понимание жизненных процессов, происходящих там, позволяют ему найти нужный путь и достичь заданного пункта. К 1965-му году за плечами Шамова было руководство проектированием и внедрением уже более двух десятков крупных индукционных установок для кузнечных цехов машиностроительных заводов Москвы, Минска, Петрозаводска, Ульяновска и Куйбышева, для прокатных станов металлургических комбинатов в Днепродзержинске, Златоусте, Череповце, Новолипецке и Первоуральске. Результаты этих работ, изложенные Шамовым во многих книгах и научных статьях, позволили ему в 1963-м году стать кандидатом технических наук без защиты диссертации, представив Ученому совету лишь обобщающий доклад «Проектирование и внедрение установок для индукционного нагрева в кузнечных и прокатных станах».

Я очень благодарен Евгению Михайловичу за то, что он выбрал время и написал эти воспоминания. Написал очень живо, точно передав рабочую обстановку того времени. Необходимо обратить внимание, с каким увлечением и энтузиазмом, несмотря на массу трудностей рабочего и бытового характера, работали тогда сотрудники института.

6. Лунин и его команда

Пора вернуться на борт самолета ИЛ-18, на котором я с Филипповым летел в ноябре 1965-го года в первую в своей жизни командировку в Свердловск, а точнее в небольшой городок Северск, расположенный от него в часе езды на автобусе, на Северский трубный завод. На этом заводе мне пришлось бывать десятки раз, каждый год из тех 20-ти лет, которые я проработал в лаборатории Лунина, входящей в отдел сварки. СТЗ, так сокращенно назывался этот завод был введен в строй совсем недавно и являлся частью старого, построенного еще Демидовым, металлургического завода в поселке Полевской – родине Бажова и месте действия его сказов, вошедших в знаменитую книгу «Малахитовая шкатулка». На нем работали замечательные люди – рабочие и инженеры, не исключено, что прямые потомки Данилы- мастера.

Этот завод стал фактически нашей экспериментальной площадкой, где мы при активном участии сотрудников завода отрабатывали технологию высокочастотной сварки труб, испытывали новое сварочное оборудование. Все эти работы шли под руководством Лунина, поэтому дальнейшая речь пойдет не обо мне, а о команде Лунина, так часто называли нашу лабораторию.

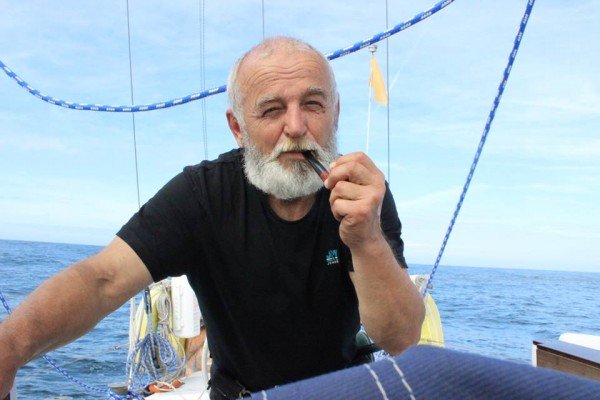

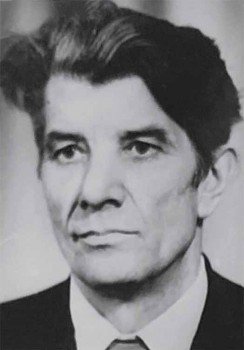

«Моя фамилия Лунин», – так обычно представлялся Игорь Вячеславович, когда звонил кому-нибудь по телефону, даже тем, кто его хорошо знал и кому был знаком его голос, как бы настраивая на то, что разговор будет по важному вопросу. Телефонные собеседники, которые могли быть кем угодно – от академика до простого заводского работяги – уже догадывались, что Лунину пришла в голову очередная «безумная» идея, и он рассчитывает на их помощь в её осуществлении.

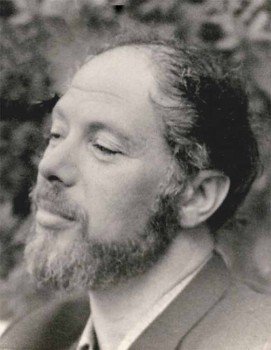

Его фамилия у многих ассоциировалась с фамилией знаменитого декабриста, а он и в самом деле был чем-то похож на Михаила Лунина. Не внешне, а по характеру, такой же «шебутной» – так в шутку называли декабриста его друзья, такой же бескомпромиссный в спорах, напористый в достижении поставленных целей и такой же самолюбивый и задиристый, часто не в меру. К его характеру были вполне справедливы Пушкинские строки «…Друг Марса, Вакха и Венеры, / Им дерзко Лунин предлагал / свои решительные меры / И вдохновенно бормотал»… Игорь Вячеславович, в самом деле, никогда не отказывался в меру выпить или как он говорил «жвахнуть», если был для этого убедительный повод, пользовался успехом у женщин, которых иронично называл «бабарий», и смело бросался в бой с оппонентом «решительных» мер, которые он считал необходимо предпринять для достижения поставленной им цели.

А что касается «бормотал», т.е. убеждал так вдохновенно, что собеседники в конце концов соглашались с его аргументами и становились «соучастниками» его «авантюр», которые, как всегда, касались новых разработок в области высокочастотной сварки труб и кабельных оболочек, а позднее и сварки тавровых изделий. Чтобы яснее понять, с какими «ветряными мельницами» сражался Лунин, над пояснить хотя бы в двух словах принцип этого вида сварки при производстве труб. Те, кому это не интересно, могут смело пропустить этот небольшой абзац, потому что цель этой главы не технические, а подробности человеческого характера.