Одесские истории без хэппи энда

Уважаемый читатель, то, что я написал,

книгой в общепринятом смысле не является,

это просто длинное письмо, а точнее 39 писем,

адресованных Ане и Матвею, нашим с Викой внукам.

Надеюсь, что они дойдут до адресата своевременно.

Гибель одного отдельно взятого человека — всегда чья-нибудь личная трагедия. Гибель тысяч и миллионов — всего только статистика. Потому, что время затаптывает не только тысячи и миллионы, но целые цивилизации. История — чертовски хладнокровная штука. Отдельно взятый человек, эксклюзивная судьба без остатка растворяются в том, что, собственно говоря, составляет живую ткань истории — бесконечно сменяющие друг друга события. Так хорошо закрученный кинематографический сюжет затмевает исполнителей главных ролей. В этом жестокая правда жизни и истории.

Олег Губарь, украинский журналист

Оглавление

1. Дорогие Анечка и Матвей

2. Три сестры

3. Дядя Або и дядя Марк

4. Почему в Одессу?

5. Тучи над городом

6. Квартирный вопрос

7. Как они жили

8. Тобольск

9. Три сестры под одной крышей

10. Путешествие по Сахаре

11. Как дед паял сережки

12. Идейные разногласия

13. Сосед

14. Дед, Торгсин, карта СССР

15. Мы с Тамарой ходим парой

16. Папина Одесса

17. Бабушка Сока

18. Одесская кухня

19. Одесситы на Крестовском острове

20. Война

21. Дневники. Одесса с 22 июня по 16 октября 1941 года

22.Тикама

23. Мамина война

24. Блокада

25. Лёвина война

26. Холокост в Одессе — румынский вариант

27. Глава, которой не должно было быть

28. Одесса – русский Марсель

29. Как страшный сон

30. Рухнувшие надежды

31. Как быстро и эффективно уничтожить 6 миллионов евреев

32. Возмездие

33. Бобина война

34. Послевоенные годы

35. Псков – конечная остановка

36. Лев – горькие годы

37. Моя тётя Вера и мой дядя Або

38. Мама, другая жизнь

39. Заключение

* * *

1. Дорогие Анечка и Матвей

Дорогие Анечка и Матвей, я опять обращаюсь к вам с надеждой, что эти записки попадут когда-то к вам в руки и вы прочтете их. Возможно, они будут напечатаны на бумаге, и вы начнете перелистывать страничку за страничкой, знакомясь с событиями, которые происходили 100 или даже более лет тому назад, или Вы будете их читать на экране какого-нибудь крутого гаджета, который мне сейчас даже трудно представить. Может быть, он будет выглядеть как модные очки, или он будет вмонтирован в красивую сережку, висящую на Анином ушке, а, может быть, и на мочке у Матвея, передающим содержание и фотографии моих записок прямо в ваши головы. А что? Всё возможно, ведь это будет лет через 20, не раньше, потому что только лет в 30-40, а я это знаю по себе, возникает жгучее желание обратиться к истории своей семьи, выяснить, кем были ваши прабабушки и прадедушки или даже пра-прабабушки и дедушки, открыть альбом со старыми фотографиями или прочесть старые письма на пожелтевших листах бумаги. К сожалению, не всегда это возможно: альбомов нет, письма потеряны, а родных, к которым можно было бы обратиться с вопросами уже и нет, увы, опоздали.

Не исключаю, что вы мысленно скажете: «Ну, зачем дед это все написал, к чему это нам, мы же их совсем не знаем, все это было так давно и так далеко от нас?» Ответ на этот вопрос совсем простой: «Не было бы их, не было бы и вас». Так мы все устроены, что в каждом из нас есть частичка тех, кто жил задолго до нашего рождения, но передал нам толику себя, и она отразилась в нашем характере, душе, сердце, цвете глаз и форме носа, и, в конечном счете, в нашей судьбе. Вы можете возразить — возможно, не всё в них могло быть хорошее, и не все вы бы хотели наследовать от них. И будете правы, поэтому, тем более, будет полезно узнать и от некоторого «наследства» отказаться.

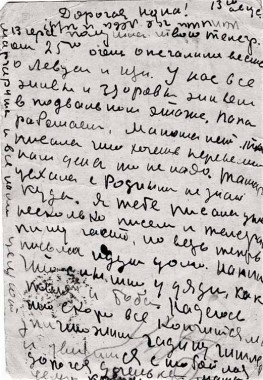

Вы можете спросить меня, а как ты все это писал, откуда ты брал информацию, кто тебе все это рассказывал. Может ты всё это придумал, нафантазировал? Нет, конечно, не придумал. Многое из того, о чем я тут пишу, мне рассказывала моя мама и её родственники, с которыми мне довелось общаться в детстве и позже, когда я встал взрослым и появилось желание задавать им вопросы. Кроме того, сохранилось несколько очень важных писем, которая моя мама берегла всю жизнь, и я их увидел только после её смерти, но больше всего информации о различных периодах жизни моих родственников я подчерпнул в мемуарах, которые по моей просьбе написал Борис, двоюродный брат моей мамы, за несколько лет до своей смерти.

Жизнь моих родственников проходила на фоне важнейших исторических событий, которые происходили в России, а затем уже в СССР, начиная с конца 19 века и по наши дни. Они были не просто их наблюдателями, равнодушными зрителями, а, напротив, часто активными участниками многих трагических событий и катаклизмов, происходивших вокруг них. Об этих событиях и о том окружении, обстановке, в которых они жили и, которые, конечно, влияли на их поступки и их сознание, я тоже кратко упоминаю. Ссылки на источники, которые использовал при этом, буду давать в тексте и, если захотите, с ними можно будет ознакомиться. Ну и, наконец, сохранилось достаточно много фотографий, которые послужили иллюстрацией к написанному. Интересно, что на оборотной стороне некоторых фото писались небольшие размером в несколько строчек послания, тоже проливающие свет на события тех лет. Вот все эти материалы позволили мне взяться за этот опус. Надеюсь, что он будет интересен для вас.

2.Три сестры

В конце 90-х годов 19 века в город Борисоглебск из Минска переехала семья Бориса Нейштадта, коммивояжера по профессии. Чем он торговал — неизвестно. Его супруга умерла, когда дети, а их было пять человек, были еще маленькими. Их отец больше не женился, часто бывал в разъездах, и ведением дома занималась условная «няня» с широким кругом обязанностей и прав, о которой кроме факта её существования ничего не известно, так же, как и какие-либо подробностях жизни этой семьи в Борисоглебске. Расспросить об этом у одной из его дочерей, Веру Борисовну, с которой мне выпало счастье общаться в течении 20 лет, с 1948 по 1968 годы, у меня ума не хватило. В дальнейшем моем повествовании речь пойдет о судьбе только трёх сестер этой семьи, т.к. четвертая сестра Груня и младший брат Володя покончили жизнь самоубийством, они оба вместе отравились. Что послужило причиной этого поступка не известно. Им было по 14-15 лет. Произошла эта трагедия в самом начале 20-го века, время было тревожное, среди подростков и молодежи царили декадентские, часто упаднические настроения, предположить можно, что угодно. Вообще эта тема была табу в их семье, и узнал я об этой истории, только когда стал совсем взрослым. «Поседела в одну ночь» — трудно представить, что такое в жизни возможно, но именно это и случилось с их сестрой Верой. Возможно, не буквально за ночь, но очень быстро, за несколько дней.

Остались три сестры. Старшую, мою будущую бабушку, звали Софья, среднюю – Вера, младшую — Мария или Манюшка. Старшая родилась в 1893, средняя в 1896 и младшая, примерно, в 1900 году.

Родились все они в Минске, где у их бабушки по материнской линии была аптека. Надо понимать, что аптека во второй половине 19-го века имела мало общего с современной аптекой, в которую мы приходим покупать таблетки, капли или мази в фирменных коробочках с подробными инструкциями, изготовленными на фармацевтических предприятиях. В те времена аптека была, фактически, небольшой химической лабораторией, маленькой лавкой по производству лекарств, в которой работали один или пара провизоров, так называли тогда специалистов по изготовлению лекарств и снадобий, использующих свои знания и опыт, часто передававшийся из поколения в поколение. Они растирали в ступках различные химические элементы, травы, корешки и другие природные ингредиенты, смешивали их в определенных пропорциях, растирали, растворяли, превращая их в конце концов в лекарство, которое выписывал врач. Насколько они помогали больным в то время, мне не известно, но выбора не было, лечились тем, что было. Воображение рисует небольшие комнаты с низким потолком, слабо освещенные керосиновыми лампами, где на столах, полках стоят различные колбы, реторты и мензурки, заполненные жидкостями всех цветов радуги; низкие, высокие и пузатые бутыли, флаконы и пузырьки темного стекла с бумажными «чепчиками» на горлышках, а за застекленными дверками приземистых шкафов выставлены ряды белых керамических, плотно закрытых банок с латинскими надписями, возможно с ядами, которые в те времена использовали в небольших количествах для изготовления некоторых микстур и мазей.

Часто владелец аптеки совмещал в себе одновременно и хозяина, и продавца, и провизора. Понятно, что он, как правило, должен был иметь соответствующее образование, ну, если не университетское то, по крайней мере, специальное училище. Владение аптекой тогда, да и в настоящее время, было делом достаточно прибыльным, поэтому, взяв в жены дочку владельцев аптеки Борис Нейштадт, скорей всего, получил приличное приданное и смог создать и содержать семью, которая впоследствии стала большой. В каком году и вследствие какой причины коммивояжер принял решение переехать со всей своей семьёй из Минска в Борисоглебск, мне не известно, не уверен, что и моя мама знала об этом. Об этом никогда не говорила и тётя Вера тоже.

Странное было решение, если учесть, что Минск был в самом начале 20-го века достаточно крупным российским городом. Он вошел в состав России в 1793 году, а до этого принадлежал Литве. Еврейское население западных областей России еще долго называли «литваками». Только в Минской волости в конце 19-го века проживало 350 тыс. евреев, а в самом Минске они составляли 52% населения. Надо не забывать, что еще с момента присоединения Польши указом Екатерины II, на территории современных Беларуси, Украины, Польши и Литвы с момента вхождения этих земель в состав России была установлена так называемая «черта оседлости», за пределами которой евреям запрещалось постоянное жительство, а на их жизнь накладывалось много запретов. Они ограничивали образование детей и молодежи, содержали перечень профессий, которыми евреям нельзя было заниматься, предписывали проживание только в небольших городках-местечках, запрещали проживание в сельской местности, перекрывая таким образом возможность занятия сельским хозяйством. Исключение делалось для нескольких категорий, в которые входили, например, купцы первой гильдии, лица, сумевшие получить высшее образование, мужчины, отслужившие в российской армии, ремесленники, имевшие патенты и некоторые группы евреев в других губерниях России, в частности, например, бухарские евреи. Естественно, подобные ограничения и притеснения не могли не вызывать недовольство и протест, особенно у молодого еврейского населения, среди которых было много способных, талантливых и активных молодых людей.

Именно в Минске была создана и оказала огромное влияние на российское революционное движение в целом еврейская социалистическая партия, известная под названием «Бунд», т.е. Союз. Из её рядов вышло большое количество известных российских большевиков и меньшевиков, оставивших впоследствии глубокий след, зачастую кровавый, в истории создания советского государства. К сожалению, история знает немало примеров, когда одно насилие, совершаемое из самых лучших побуждений, рождает в итоге другое и часто еще более жестокое и безжалостное. Желание сделать людей счастливыми насильственным путем всегда кончается трагедией.

Минск и другие белорусские города были родиной очень многих, всемирно известных людей, таких, например, как первый президент Израиля Хаим Вейцман, Нобелевский лауреат Шимон Перес, гениальные художники Марк Шагал и Хаим Сутин, и многих, многих других.

Ситуация с положением евреев стала ухудшаться в конце 19-го века, когда начались первые погромы в черте оседлости. А ужасы революции пятого года и Первой мировой войны только ухудшили положение еврейского населения. В 1903 и 1905 годах в Гомеле и Орши прошли жестокие еврейские погромы, в каждом из которых погибло несколько десятков человек. Эти события имели большой резонанс, как в самой России, так и за рубежом. Правительство было вынуждено провести даже несколько судебных процессов, некоторые участники погромов были осуждены, но большая их часть осталась безнаказанной.

Можно предположить, что в этих условиях Борис решил переехать в более безопасное место и, самое главное, вырваться за пределы черты оседлости. Кроме того, одной из возможных причин, как мне кажется, было желание дать своим детям хорошее гимназическое образование.

Борисоглебск, который он выбрал, как раз и находился за чертой оседлости. Очевидно положение и образование Бориса Нейштадта удовлетворяли тем требованиям, которые позволяли еврейской семье выбрать для проживания Борисоглебск. Кроме того, что, наверное, имело для него большое значение, жизнь в этом небольшом старинном русском городе должна была быть гораздо дешевле, чем в Минске. Будучи коммивояжером, занимаясь, очевидно, организацией и поставкой различных товаров, сырья или продуктов Борис Нейштадт, безусловно, имел широкий круг знакомств, связей, много разъезжал, бывал во многих российских городах и, наверное, выбрал для проживания Борисоглебск совершенно осознанно, имея уже представление об этом городе и о тех возможностях, которые он может перед ним открыть.

Город, вернее поселение, было основано еще в середине 17 века, название Борисоглебск получил только в начале 18 века в честь князей Бориса и Глеба. Удачное расположение города привлекло внимание Петра I. Вокруг города раскинулись густые леса со строевым лесом, пригодным для строительства кораблей, сам город стоял на возвышении, внизу которого река Хопер впадала в реку Ворона. Идеальное место для строительства речных флотилий. После смерти Петра строительство кораблей резко сократилось, но барки и баржи строить продолжали, они стали необходимы для сплава в порты Азовского и Черного морей пшеницы, муки, хлеба и другой сельскохозяйственной продукции, которую свозили в Борисоглебск со всей Воронежской области и других прилегающих районов. Город быстро стал большим перевалочным пунктом. Активная торговля требовала притока капитала, и в городе начали открываться филиалы крупнейшие банков России, появились филиалы бирж и различных зарубежных фирм.

В конце19-го века в Борисоглебске проходит международная выставка-ярмарка, а в начале 20-го века в городе действуют женская и мужская гимназии, техническое училище, работает библиотека, общественные клубы, летний кинотеатр, книжные магазины. В общем, можно сказать, что Борис Нейштадт выбрал удачное место для работы и жизни. Как я уже писал выше, никаких подробностей жизни его семьи в Борисоглебске я не знаю, за исключением того, что они пережили две трагедии: смерть матери и самоубийство сестры и брата, а также того, что Софья, Вера и Мария закончили гимназию и получили хорошее светское образование.

В поисках информации о жизни еврейского населения в Борисоглебске я неожиданно для себя натолкнулся в Интернете на работу, даже можно сказать на научное исследование, под названием «Борисоглебск — спасительная пристань», которое провели старшеклассники одной из Борисоглебских школ.

Думаю, что будет уместным поместить тут небольшие отрывки из их работы:

«В энциклопедии Брокгауза и Ефрона в статье «Борисоглебск» (т. 4, с. 827) мы читаем:

«…по переписи 1897 года жителей свыше 30 тыс., евреев 378, из коих 354 жили в городе Борисоглебске. Имеется молельня, возникшая в 1865 г. с разрешения местной власти; в 1897 г. по доносу была закрыта, но в том же году открыта с ведома министра внутренних дел на началах, установленных для петербургской синагоги; в первые годы молились по ашкеназскому ритуалу, позже по сефардскому. На кладбище первые могилы относятся к 1845- 1850 гг., однако старожилы помнят несколько более ранних могил…»

Как же появились первые евреи в Борисоглебске?

Первый путь– это войны в России, которые начинались всегда с Запада, где и проживали евреи. Вполне возможно, что первые евреи, попавшие в Борисоглебск, бежали от Наполеона вглубь России из Польши, как это произошло в 1815 и в 1841 годах.

Второй путь связан с торговлей. Именно с купцами могли прибыть и обосноваться в конце XVIII века в Борисоглебске первые евреи, а отсюда и первые захоронения на кладбище в первой половине XIX века.

И, наконец, третий путь. Первую «заботу» о евреях в России проявила Екатерина II, проведя на карте империи черту оседлости. Мы знаем, что пересечь черту оседлости было сложно, кроме как во времена войн. Но в любые времена любому государству всегда нужны были талантливые, грамотные, инициативные, преданные и честные люди. Нужны были такие люди и России, поэтому приток евреев из-за черты оседлости в империю был вполне естественен.

В 1865 году в городе была открыта синагога. К сентябрю 1915 года в Борисоглебск прибыло 1020 евреев-беженцев: скорняки, кожемяки, портные, жестянщики, сапожники, зубные техники и др. Вся эта масса пошла работать на свечные, салотопные и кирпичные заводики, бойню, паровые и водяные мельницы, железнодорожные мастерские, пивоваренный и чугунолитейный заводы.

Основная масса евреев-беженцев ютилась на частных квартирах у жителей города и у евреев-старожилов, плотно заселявших с конца XIX века исторический центр города. Особенно плотно был заселен Кривой переулок – это семьи Руссов, Бельферов, Пасковеров, Иоффе, Рабиновичей и других. В этом квартале звучали еврейские песни, речь, а из полуэтажа дома 28 по улице Конторской были слышны и молитвы – там вплоть до 1930-х годов располагалась синагога».

Насколько я знаю, сестры Нейштадт не исповедовали иудейскую религию, не были религиозными еврейками, т.е. формально они не были иудеями, т.к. именно по признаку веры в Российской империи отличали евреев от других национальностей и народов. Все ограничения, в частности на места проживания, касались только евреев исповедующих иудейскую религию, поэтому достаточно большая часть евреев, как правило интеллигенция, врачи, адвокаты, крупные торговцы и банкиры принимали православие. Такие евреи назывались выкрестами, но надо сказать, что это открывало им двери далеко не во все государственные учреждения и профессии, особенно с приходом на престол Александра III, который не скрывал своего антисемитизма.

С другой стороны, в России с дальних времен в её центральной части существовало несколько районов, где в селах проживали русские люди, предки которых приняли иудаизм или были по своему мировоззрению близки к нему. Они соблюдали все писанные и неписанные правила и требования иудейской религии, отмечали еврейские праздники, изучали тору и посещали синагоги, которые, как правило, располагалась в домах, выглядевших как обычные русские избы. Их в России называли «субботники». Несколько поколений русских иудеев, светловолосые Абрамы и голубоглазые Сары сохраняли, не смотря на все трудности и отчуждённость, верность иудейской религии на долгие годы.

Я никогда не слышал от тёти Веры о посещении ею в молодые годы синагоги и, тем более, об изучении или хотя бы знании Торы. При их жизни в Борисоглебске, Одессе и, тем более, в Ленинграде еврейские праздники со скрупулезным выполнением всех правил и традиций, предписываемых иудейской верой, не отмечались, хотя конечно о них знали, и в еврейские праздники, не помню уже в какие, тётя Вера готовила что-то из еврейской кухни: фаршированную рыбу или фаршированную куриную шейку, бульон с кнейдлахами — такими большими шариками из муки, смешанной с чем-то еще, и приправленными топленым куриным жиром и жареным на нём луком. Поверьте мне на слово, все это было очень вкусно. (Надо сказать, что многие рецепты еврейской кухни проникли во многие национальные кухни мира, в том числе и в русскую.) Не следуя нормам иудейской религии Борис Нейштадт и его семья, тем не менее, были наверняка частью еврейской общины, которая в Борисоглебске, как следует из исследований школьников, существовала.

Изучая городские архивы, школьники определили, что в начале ХХ-го века в Борисоглебске было много евреев-врачей, работавших в городской больнице, а также имевших частную практику, аптекарей и инженеров, служивших на железной дороге и на заводах города. В своем отчете ребята приводят их имена и фамилии.

Таким образом, можно уверенно предположить, что у трех сестер был круг общения со сверстниками, детьми Борисоглебской еврейской интеллигенции, которые тоже учились в гимназиях или училищах. Очевидно, что учили в гимназиях хорошо, много времени уделяли изучению русского языка и литературы. Сужу по тому, что моя мама рассказывала, что в их одесской квартире было много книг, в основном собрания русской классики, а тетя Вера, сколько помню её, говорила и писала очень грамотно, знала много русских сказок, много читала и очень любила Чехова, особенно его рассказы.

Кстати, о Чехове. Надо сказать, что в поведении сестер Нейштадт, в манере их общения в семье и со знакомыми, в разговорах и интонациях не было ни капли той местечковости, которая была присуща подавляющему количеству евреев, родившихся и проживших всю свою жизнь в маленьких городках (местечках), зажатых чертой оседлости. Замкнутость пространства, в которой жили еврейские семьи, как правило очень многодетные и крайне бедные, малограмотные, с психикой, формируемой с детства религиозными догмами, приводила к тому, что они часто вырастали закомплексованными и малообразованными людьми, хотя те, кому все же удавалось получить образование, становились зачастую известными в России и мире людьми, подтверждая, что любой народ талантлив в своей основе. Между собой многие из них общались на идише, который во многом сродни немецкому языку, а с окружающими на смеси русского и украинского языка, от чего их речь была малограмотна, изобиловала жаргонными словечками, со странными для русского уха необычными интонациями, которые при всей их необычности, придавали еврейской речи очень своеобразную окраску, позволяя вкладывать в неё ироничность и присущий, пожалуй, только евреям, печальный юмор. «Смех сквозь слезы», он облегчал евреям их нелегкую жизнь. Эту особенную интонацию местечковой еврейской речи, часто в карикатурном, утрированном виде напропалую использовали и используют до сих пор в рассказах, юморесках, пьесах и кинофильмах авторы средней руки, наделяя ею присутствующие там персонажи еврейской национальности. К сожалению, это стало распространенным штампом, простым способом мгновенно обозначить национальную принадлежность своих героев, хотя героями или главными действующими лицами они в этих произведениях почти никогда не были, в лучшем случае чудаковатыми, но добрыми и даже иногда мудрыми портными, часовщиками или ювелирами.

Жизни этих неунывающих людей, стойких к испытаниям, выпадающим на их долю, готовыми прийти на помощь друг другу, было посвящено творчество писателя и драматурга Шалом-Алейхема, писавшего на идише, а также на русском языке и иврите в XIX-XX веке. Его книги изданы в переводе на десятки языков, а его пьесы ставятся во многих театрах мира крупнейшими режиссёрами.

Надо еще отметить, что замкнутость жизни, этническая ограниченность выбора при образовании семейных пар среди населения этих местечек, приводило к появлению браков между молодыми людьми близких по крови, а это иногда вело к генетическим нарушениям у их потомства. Плохие условия жизни, скудная еда способствовали возникновению болезней и отклонениям в их физическом развитии. Черта оседлости калечила людей и нравственно, и физически.

Конечно, сестрам Нейшдадт повезло, они никогда не жили в этих условиях, получили хорошее образование, не испытывали особой нужды, и их сознание и души формировались вне религиозных устоев и традиций. Все три сестры, особенно Софья и Вера, были стройными, с прекрасными волосами, правильными чертами лица, а их носы с небольшими горбинками, как у древнегреческих красавиц придавали им определенную изюминку.

Думаю, вы обратили внимание на название этой главы — «Три сестры». Уверен, что слышали о пьесе А.П. Чехова с таким названием, возможно смотрели её в театре, или хотя бы знаете, о чем она. Начнем с того, что многие исследователи творчества Чехова полагали, что прототипами героинь этой пьесы в какой-то мере стали три сестры: Анна, Анастасия и Наталия Гольден, еврейками по национальности. Позволю себе привести маленький отрывок из прекрасной книги Дональда Рейфилда, профессора Лондонского университета, «Жизнь Антона Чехова», фактически подробной биографии Антона Павловича, написанной на основе большого количества документов, никогда с такой полнотой в российских изданиях не представленными. Вот, что он пишет о знакомстве Чехова и его братьев с этими московскими дамами.

«Благодаря литературе чеховский круг общения стал намного шире. Его пригласили сотрудничать с журналом «Зритель», выходившим в Москве иногда раз в неделю, а иногда и чаще. Этот печатный орган на Страстном бульваре обеспечил работой четверых братьев Чеховых и стал для них своеобразным клубом: Александр служил здесь секретарем редакции, Коля подрабатывал иллюстратором, Антон регулярно поставлял юмористические рассказы, а Миша забегал после школы и делал переводы.

Лучшие свои графические работы Коля создал, в «Зрителе», где его любили не только коллеги, но и секретарша Анна Гольден, прожившая с ним семь лет в гражданском браке. В жизнь Антона вошла тема «трех сестер», и в последующее десятилетие братьев Чеховых свяжут отношения по крайней мере с пятью сестринскими трио, но Анна, Анастасия и Наталья Гольден оставили в жизни братьев особенно глубокий след. Анастасия и, как и её сестра Анна, работала секретарем и тоже была в гражданском браке. Только младшая из сестер, Наталья, была не замужем. Встретив Антона, она полюбила его на всю жизнь, в то время как его ответных чувств хватило лишь на два года. Анна и Анастасия были статными блондинками, которых недоброжелатели окрестили кличками «кувалда номер один» и «кувалда номер два». Наталья Гольден на них не походила — это была хрупкая девушка типично еврейской наружности с вьющимися темными волосами и носом с горбинкой. О происхождении сестер Гольден известно лишь то, что они были из семьи евреев-выкрестов. В начале восьмидесятых годов эти женщины с несколько скандальной репутацией накрепко привязали к себе и Антона и Николая. Отец Чехова, Павел Егорович, евреев уважал и отмечал еврейскую Пасху столь же истово, как и православную. Незамужняя Наталья Гольден возражений у него не вызывала, равно как и то, что Антон иногда ночевал у нее дома».

Тема трех сестер интересовала Чехова всю жизнь. Вот, что пишет Д. Рейфильд: «Пьесу «Три сестры», которая уже давно сложилась у Чехова в голове, предстояло перенести на бумагу. Её сюжет затрагивал в душе Антона сугубо личные струны: после сестер Гольден, Марковых, Яновых, Линтваревых и Шавровых Чехову стало казаться, что три сестры, как мотив волшебной сказки, будут вновь и вновь возникать в его жизни».

Конечно, нельзя искать полного совпадения в жизни и судьбе трех сестер Нейшдадт, переехавших из Минска в Борисоглебск с героинями пьесы «Три сестры», сестрами Прозоровыми — Ольгой, Машей и Ириной, тоже переехавшими из Москвы в небольшой провинциальный российский город и мечтающими уехать их него. Хотя некоторые внешние черты их семей совпадают: они тоже в раннем детстве потеряли одного из родителей — отца, а в жизни их младшего брата Андрея тоже много тяжелых и мучительных страниц. Также, как и Ирина, младшая из сестер Прозоровых, трагически потерявшей близкого человека, останется незамужней и Манюшка Нейштадт. Но не эти внешние совпадения вызвали у меня ощущение общности мыслей, переживаний и душевных порывов героинь пьесы Чехова с реальными сестрами Нейштадт. В этой пьесе, как и в остальных пьесах А.П. Чехова, отсутствует явная внутренняя интрига, яркие события и, тем более, увлекательная сюжетная линия. Это скорей пристальное наблюдение автора за жизнью своих героев, внимательное прислушивание к беседам и монологам, в которых раскрываются их характеры, внутренние проблемы, нравственные и любовные переживания, которые неразрывно связаны с событиями, происходящими вокруг них, вселяющими в них беспокойство и тревогу. Именно эти особенности Чеховской драматургии и привлекают до сих пор театральных режиссеров всего мира, которые ставят их, открывая в них все новые и новые смыслы.

Могу предположить, что, еще учась в старших классах гимназии и особенно после окончания её Софьей и Верой, а это период времени с 1908 по 1911 годы, сестры начали задумываться о своей дальнейшей судьбе, о месте в жизни, о дальнейших планах, о необходимости обустраивать свою самостоятельную жизнь. Окружающая российская действительность, как и пьесе Чехова, становилась все более тревожной и мрачной, а их девичьи мечты конечно же связывались с ожиданием любви, встречей с интересными молодыми людьми и семейной жизнью. Беспокойство усиливалось тем, что их планы и надежды, так же как и у чеховских сестер, слишком контрастировали с тоскливой и скучной реальностью, окружавшей их. Мрачный фон жизни сестер Прозоровых усиливается в пьесе осенней ненастной погодой, темными вечерами, заревом пожаров, а тревожное душевное состояние сестер Нейштадт отголосками революции 1905 года и ощущением надвигающегося общественного болезненного неспокойствия. Достаточно узкий круг общения в городе и понимание невозможности уехать из провинциального Борисоглебска в условную «Москву», снижали шансы обустройства их личной жизни и получения какой-либо общественно значимой профессии. Для коммивояжера средней руки, Бориса Нейштадта, содержать трех взрослых дочек становилось все сложнее и сложнее, а уж обеспечить их дальнейшее образование, он просто был не в состоянии. Жили они в Борисоглебске в то время очень и очень скромно. Иллюстрацией этого может служить воспоминание тети Веры о том, что когда кто-нибудь из девочек заболевал и поднималась температура, для заболевшей покупался, на зависть здоровым, один лимон или один апельсин. Никто не знает, как бы сложилась дальнейшая судьба моей будущей бабушки и двух её сестер, если бы усилившийся шторм российской и мировой жизни не прибил к борисоглебскому берегу два небольших судёнышка, скорее две шлюпки с двумя молодыми Дядями, которые позволили им покинуть берега небольшой русской реки Хопер и доплыть до берегов аж Черного моря.

3. Дядя Або и дядя Марк

У меня нет цели интриговать вас и долго оставлять в неведении относительно этих двух новых персонажей моего повествования. На этих воображаемых шлюпках в Борисоглебск прибыли, причем не сговариваясь и в разные годы, двое еврейских юношей: один с необычным именем Або или полностью Або Петрович Эйдельберг, а второй — с более распространенным именем Марк или полностью Марк Абрамович Рутенштейн. Первым, очевидно, появился в Борисоглебске Марк, т.к. ставшая его супругой Софья родила первенца, сына Льва, в 1912 году, когда ей было всего лишь 19. А позже там появился Або, это следует из того, что Вера, став его женой, родила своего первого ребенка, тоже сына, только в 1926 году, когда ей уже исполнилось 30, что по тем временам было достаточно поздно для материнства.

Как, зачем и когда оказался Марк в Борисоглебске, я не знаю. Точных фактов его биографии известно немного. Среди них: дата его рождения — 1879 год и место рождения — город Елецк Липецкой области. В этих фактах не приходится сомневаться, т.к. его дочь, ставшая впоследствии моей мамой, указывала их в анкетах, заполняя их при поступлении на учебу, на работу и в других случаях в своей жизни, и в которых ошибаться в те времена не рекомендовалось, особенно в тех пунктах, где сообщались данные родственников. Важной страницей в биографии Марка, стало его участие, если не прямо в революционных событиях, то точно в политической партии или движении, т.к. эта деятельность в какой-то момент привела к необходимости его отъезда заграницу, т.е. эмиграции. А где предпочитали жить в эмиграции молодые революционеры и члены запрещенных в России партий, когда их начинали преследовать? Правильно, в Швейцарии или, на худой конец, в Германии. Иммигрантов из России в конце 90-х годах XIX века в этих странах было очень много. Именно там велась их бурная политическая деятельность, там проходили конференции и съезды многочисленных партий, печатались газеты и листовки. О том, что мой дед в молодые годы был членом еврейского социалистического союза «Бунд», я узнал очень поздно, где-то в начале 2000-х годов, от маминого двоюродного брата Бориса, речь о котором пойдет позже. По каким-то причинам о членстве деда в «Бунде» мама мне никогда не рассказывала. Хотя объяснить это можно довольно просто: советская власть и, прежде всего, её карающие органы типа ЧК, НКВД и МГБ с большим подозрением относились к советским гражданам, если они указывали в анкетах, что состояли в какой-либо партии помимо ВКП(б) и, более того, если это членство скрывалось и обнаруживалось не из анкеты, а по доносу. Поэтому «революционное» прошлое и членство в «Бунде» моего деда, у которого отношения с большевиками были неровные, часто противоречивые, в семье не афишировались, просто было известно, что он несколько лет жил в Швейцарии, где выучился на мастера-часовщика, что подтверждалось красочной грамотой-дипломом с печатями и размашистыми подписями, висящей, как рассказывала мне мама, в рамке на стене в их одесской квартире. Там в Швейцарии или, возможно, уже в Германии, он приобрел профессиональные навыки ювелира и гравировщика.

Я думаю, что после возвращения в Россию, мой дед все же разочаровался в социалистических идеях, что потом подкрепилось в его сознании отношением советской власти к нему самому и ему подобным ремесленникам, которые зарабатывали себе на хлеб своим ремеслом, своими собственными руками, никого не эксплуатируя, но пролетариями не считались. Тем не менее несколько своих молодых лет он отдал идеям демократии и социализма, нашедших широкое распространение в России, безусловно очень привлекательных и понятных не только рабочим и крестьянам, но и значительной части образованной российской интеллигенции, включая и широкие еврейские массы, подвергавшиеся не меньшим притеснениям и жестокой эксплуатацией, а в плане унижения человеческого достоинства даже и больше, чем российский пролетариат. Конечно, ограничения и тяжелые условия жизни еврейского населения в черте оседлости не могли не вызывать нарастающего недовольства, иногда доходившего до отчаяния. Среди еврейских рабочих и ремесленников, по крайней мере грамотных, стали появляться активисты, проводиться собрания. В результате в начале 1890-х годов в западных областях Российской империи стали возникать различные кружки и даже партии еврейских ремесленников и промышленных рабочих, пополняемые представителями еврейской интеллигенции. В самом конце 90-х годов в Вильно под руководством известных еврейских политиков был создан еврейский социалистический союз или «Бунд», что на идише и значило «Союз».

Википедия даёт такое его описание: «Бунд был лево-социалистической партией, выступавшей за демократию и обобществление средств производства, и следовал традициям демократического марксизма. Бунд выступал за национально-культурную автономию для восточноевропейского еврейства, создание светской системы просвещения, поддерживал развитие культуры на языке идиш. Члены Бунда верили, что благодаря этому евреи не ассимилируются (не растворятся среди русского населения) и сохранят свою культурную обособленность. Бунд был антирелигиозной и антисионистской партией и выступал против эмиграции евреев в Палестину»

Подобные цели и программа Бунда, не могли не привлечь к нему слои еврейской интеллигенции и особенно образованной молодежи, которые проживали за чертой оседлости в относительно приемлемых социальных условиях, но, при том, хорошо понимали степень унижений и притеснений, которые испытывали на себе местечковые евреи. Очевидно, что и Марк Рутенштейн, мальчик из «приличной еврейской семьи», воодушевленный примером ветхозаветного Моисея, освободившего евреев от их многовекового египетского рабства, решил внести свою лепту в дело освобождения евреев от царского гнета. В условиях царской России Бунд действовал как подпольная организация, и лишь после революции 1905 года партия добилась некоторой легализации, но до этого, в начале 20-го века, в западных областях России прокатились еврейские погромы, что привело к применению Бунд’ом методов вооруженного сопротивления вплоть до проведения терактов, но вскоре руководство Бунда подавило тенденцию к «организованной мести». Вот, возможно, в этот период преследования членов Бунда Марк Рутенштейн и был вынужден уехать в Швейцарию, но заниматься политикой там не стал, а пошел учиться на мастера-часовщика. На кого же еще учиться в Швейцарии, как не на часовщика? Можно не сомневаться, что Швейцария произвела на него большое впечатление. Прозрачные, как акварели, швейцарские пейзажи, домашняя чистота улиц и порядок в городах, доброжелательность и вежливость окружающих, терпимость к инородцам, все это не шло ни в какое сравнение с российскими жизненными реалиями, с Ельцом, провинциальным, но при том не самым захолустным российским городом. К его удивлению выяснилось, что оказывается можно вполне прилично жить, не устраивая революций и государственных переворотов. К швейцарским впечатлениям добавился и опыт непродолжительной жизни в Германии, оставивший в его голове ощущение еще большего порядка и абсолютной немецкой точности и, как ему тогда показалось, порядочности. Через несколько десятков лет ему пришлось осознать, как чудовищно он ошибался.

В каком году он вернулся в Россию и чем занимался в своем родном Ельце точно не известно, но, скорее всего работал по своей специальности — ремонтировал часы, что вероятно давало приличный доход. В начале века часы все еще были если не предметом роскоши, то дорогим аксессуаром точно. Редко кто из простого народа имел часы, тем более карманные, на цепочке и с крышкой. Они стоили дорого, также как и их ремонт. Механические часы и хронометры были сложными устройствами и для их починки требовались знания, опыт и профессионализм, а такие качества во все времена оплачивались хорошо. Неизвестно и то, как Марк Рутенштейн попал в Борисоглебск и как познакомился со старшей из сестер Нейштадт. Если посмотреть на карту России, то бросается в глаза, что такие города, как Ярославль, Борисоглебск, Москва, Тула и Елец находятся, практически, на одной вертикальной линии, протянувшейся с севера на юг, соединенные железной дорогой. Во всех этих городах были еврейские общины или сообщества, содержащие примерно 500-800 человек в каждом городе, за исключением, возможно, Москвы. Многие еврейские семьи, наверное, были между собой знакомы, посещали вместе синагогу, общались, приезжали друг к другу в гости или по делам, а если учесть, что Елец находился от Борисоглебска на расстоянии 350 км, то можно легко предположить, что Марк Рутенштейн бывал в Борисоглебске и мог быть представлен в семье Нейштадт.

Софья родилась в 1893 году, она закончила гимназию, помогала своим младшим сестрам, к моменту их знакомства ей было лет 17-18, не более, а Марку — около 30, пора было обзаводиться семьёй. Софья был стройной, красивой девушкой и, на мой взгляд, очень привлекательной.

Фотографии молодого Марка не сохранилось, но, судя по фотографиям, сделанных уже в зрелом возрасте, и словам моей мамы, он был высокого роста, хорошо сложен, с правильными чертами лица и наверняка в свои молодые годы не был лысым, как на фотографии. Наши с мамой длинные носы не от него. Нельзя исключать, что отец невесты, коммивояжер, в свою очередь бывал в Ельце, мог знать семью жениха и способствовать знакомству Марка со старшей дочерью. Они, безусловно, могли понравиться друг другу с первого взгляда. Подробностей знакомства и, тем более, отношений молодых людей не известно, но тот факт, что в 1912 году у них родился сын, говорит, что свадьба состоялась быстро, не позднее 1911 года. Причем сын Лев родился уже в Одессе, а вот как они там оказались — есть тайна за семью печатями. Думаю, что озвученная перспектива уехать из Борисоглебска в Одессу, город мечты для многих в то время, была существенным аргументом в решении Софьи согласиться с предложением руки и сердца Марка. Сбывалась мечта многих провинциальных барышень, как и героинь пьесы Чехова, вырваться из провинциального быта и тоски, и уехать туда, где, казалось, жизнь будет совершенно иной — интересной, счастливой, где все будет прекрасно. «В Москву, в Москву!».

Настало время вернуться ко второму еврейскому юноше — Або Петровичу Эйдельбергу. Как это ни странно, но Або в свои молодые годы тоже был причастен к борьбе с «царским режимом», но если свободомыслие Марка и естественные порывы молодости сделать мир лучше и справедливей со временем развеялись, то у него все было всерьёз, и занимался он не расклеиванием листовок и организацией антиправительственных манифестаций, а реально принимал участие в Гражданской войне, носил кожаную тужурку, а на ремне висел револьвер в брезентовой кобуре. Эти подробности запечатлелись в памяти моей мамы, когда ей было лет пять-шесть; в этом возрасте некоторые яркие и необычные события и обстоятельства запоминаются крепко и надолго, так что думаю, так оно и было — и кожаная тужурка, и револьвер на поясе. В те времена эти вещи были однозначно атрибутами людей, близких к различным очень суровым организациям типа ЧК и им подобным.

Эти страницы биографии Або Петровича подтверждаются еще одним фактом, заслуживающим доверия. Через много лет, где-то в конце 40-х годов пришло время оформлять ему пенсию по старости, которая, в отличие от всех простых советских граждан, могла бы у него быть не обычная, а персональная, которая полагалась людям, имевшим особые за слуги перед советской властью, но этого, к большому его сожалению, не случилось. Вот, что писал в своих воспоминаниях его сын Борис: «Папа мой был на него очень обижен, т.к. Лева потерял документы, подтверждающие его службу в Ревкоме, на границе, в таможне и в особом отделе в годы гражданской войны. Они были необходимы для оформления персональной пенсии». Лёва был его племянником, родным братом моей мамы. Он в начале войны ушел на фронт, документы почему-то хранились у него дома и после войны они пропали, хотя Лева долго уверял дядю, что найдет их, но так и не нашел. Близость Або к особым органам советской власти подтверждаются и рядом косвенных фактов, о которых я напишу позже.

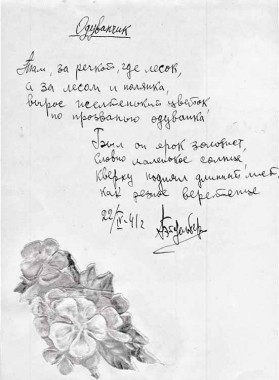

Познакомились Або и Вера очевидно не позднее 1914 года, еще перед Первой мировой войной, не позже. Тогда Вере было лет 18 и у неё были темно каштановые волосы, они еще только-только начали седеть после трагедии с её братом и сестрой, которая произошла, примерно, в этом же году. На фотографиях, вставленных в изящные фарфоровые рамочки, Або и Вера — молодые, красивые, даже, можно сказать, окрыленные. Подобные парные фотографии с таким милым оформлением заказывали и дарили друг другу в те времена, конечно, не просто так, а несомненно в знак взаимной симпатии, любви и верности, и они бережно хранились в семье всю жизнь. (Так получилось и с этими фотографиями, они попали мне в руки только тогда, когда уже никого из их семьи в живых не осталось.) Если Вере во время их знакомства было не более 18 лет, то ему уже стукнуло 24 года и тоже была пора жениться.

Або и Вера |

Прическа, которую мы привыкли видеть на старинных фотографиях студентов, писателей или поэтов, дерзкий взгляд, усиленный явно орлиным носом, модная рубашка с заколкой, красивый галстук и, наконец, пенсне, которое уж без сомнения выдает нам, что симпатичный молодой человек явно интеллигент и не из бедной еврейской семьи. Никаких подробностей его жизни в тот период, кроме того, что он родился в городе Чебаркуль, недалеко от Челябинска, я не знаю и спросить больше уже не у кого. Я общался с ним в Ленинграде, начиная с малых лет, не менее 25-ти лет вплоть до его смерти, нелепой и преждевременной в 1972 году.

Его характер, взгляды и жизненные позиции становились мне понятны по мере моего взросления и расширения картины мира, частью которой был дядя Або, человек, безусловно, очень неординарный и противоречивый в своих взглядах и поступках. Это был высокий, поджарый мужчина с прямой спиной и уверенным взглядом. Было понятно, что испытания, выпавшие ему в жизни, не раздавили, не сломали, а только ожесточили его душу и закалили характер. Ожесточенность внешне не проявлялась, но явно проглядывалась в его словах, оценках событий, происходящих вокруг, и в отношениях к людям. Он никогда не уклонялся от резкой оценки поведения или поступков знакомых и даже родственников, если они, по его мнению, этого заслуживали, и одновременно был внимателен и щедр, к тем, кого любил, не проявляя этого на словах или внешне. Могу предположить, что подобный характер и некоторые страницы его биографии, прежде всего в его молодые годы, определили семья и город, где он родился, вернее та обстановка, в которой он вырос. И еще, у него были невероятно сильные кисти рук и пальцы, что было связано с его профессией, но об этом позже.

Город Чебаркуль был основан в 1736 году как военная крепость на границе Российской империи для защиты юго-восточных границ России. Название города и озера, на котором расположен город в переводе с тюркского языка означает «красивое озеро». Населяли его в основном казаки, вольнолюбивые и храбрые по своей природе люди. Чебаркульские казаки отличились в русско-японской войне, а потом и в первой мировой. В окрестностях Чебаркуля добывали золото и другие ископаемые. Город быстро рос, сюда и в близи лежащие города стали приезжать люди разных национальностей и конфессий из центральной России, среди которых было много тех, кто видел возможность жить в этих местах более свободно и самостоятельно, а некоторые просто скрывались в нем от разного рода преследований, в том числе и преступники разного толка. В Чебаркуле, отдаленном от центра и царских чиновников, жить было явно свободнее и безопаснее, чем в России и тем более в её западных областях. Стало появляться в нем и еврейское население.

Первые иудейские общины появились в Челябинске и Чебаркуле в 1840-х годах и были представлены выпускниками кантонистских школ. Начиная с 1827 года по приказу Николая I начался принудительный призыв на воинскую службу детей евреев, но не поголовно, а по 10 мальчиков, достигших 12-ти лет, с каждой тысячи взрослого населения. Происходило это с многочисленными нарушениями и жестокостью. По закону от призыва освобождались сыновья раввинов и купцов, а также семьи, где был только один мальчик, или мать была вдовой, но на практике многие состоятельные евреи откупались от призыва, и в кантонистские школы зачисляли мальчиков в основном из бедных семей. Их учеба и военная служба сопровождались насильственным обращением в христианство и неприкрытыми издевательствами. В школе кантонистов еврейским детям запрещалось переписываться с родными, говорить на родном языке и молиться, у них отбирали и сжигали молитвенники и религиозные атрибуты (тфиллин, цицит). Главным предметом наряду с военной муштрой, обучением грамоте и счёту был «закон Божий». Устоять против обращения в христианство могли немногие, в основном дети старшего возраста. После зачисления в армию евреи-кантонисты служили 25 лет, а отслужившие полный срок евреи-солдаты («николаевские солдаты») и их потомки получали право жить в любой губернии на всей территории Российской империи.

Несколько десятков тысяч евреев-кантонистов участвовали в Крымской войне и воевали храбро. Вот какая-то часть таких отставников, людей не робкого десятка, много повидавших и умевших постоять за себя, и оказались в Челябинске и Чебаркуле, вследствие чего во второй половине XIX века отставные солдаты и унтер-офицеры составляли большую часть еврейского населения города, в 1894 году их насчитывалось уже 686 человек. Несравненно более свободные, чем еврейское население в южных и центральных районах России, накопившие за годы военной службы некоторые средства, они сумели организовать небольшие предприятия, торговали зерном и чаем, открывали аптеки, магазины и различные мастерские — слесарные, мебельные, шляпные, магазины готового платья. Наиболее успешные в своем деле имели возможность и прилагали все усилия, чтобы дать своим детям приличное образование. Отношение к иудейской общине в городе было спокойное, даже уважительное, что проявилось в благожелательном согласовании документов в городской управе и в губернском управлении, дозволяющих строительство в 1902 году в Чебаркуле синагоги, красивое каменное здание которой сохранилось до настоящего времени и в начале 90-х годов 20-го столетия было возвращено еврейской общине, и вновь стало синагогой.

Скорее всего, в такой еврейской семье и родился в 1888 году мальчик Аба, унаследовав от отставного николаевского солдата уверенность в себе, стать, целеустремленность и умение постоять за себя и других. Уверен, что получил он и приличное образование. У него был четкий, уверенный почерк, писал без ошибок и был достаточно эрудированным человеком.

На мой взгляд важным звеном в жизни Або, было то, что во время гражданской войны, в июле 1918 года части Красной армии выбили белогвардейцев из Чебаркуля и заняли город. Ему было уже 30 лет и, возможно, именно тогда и определилась судьба Абы на последующие несколько лет. По доброй воле, а возможно и выбора особого не было, но он оказался в рядах Красной армии. Но до этого, как я уже писал выше, Або успел очутиться в Борисоглебске. Как он познакомился с Верой Нейштадт – неизвестно, и нет никаких догадок на этот счет, а вот почему он приехал, и, возможно, даже жил какое-то время в Борисоглебске, предположить могу. Дело в том, что Або был скорняком, причем первоклассным мастером этой довольно редкой профессии. Скорняк — это мастер по подготовке, подбору, подгонке и раскрою уже ранее выделанных шкурок пушных зверей перед пошивом шуб. Особенно ответственна роль скорняка при подготовке шкурок ценных пород пушных зверей — соболей, песцов, бобров, куниц, каракуля и др., одно неверное движение острого, как бритва, скорняцкого ножа, по форме напоминающего тонкую дольку апельсина, и шкурка испорчена. Чтобы исключить складки и морщины, шкурки предварительно необходимо растянуть и закрепить булавками на широкой доске, вот потому у скорняков всегда очень сильные руки и пальцы. Этому делу он мог выучиться, еще живя в Чебаркуле, где было много высококлассных портных, которые шили зимнюю меховую одежду: тулупы, шубы и пальто, подбитые мехом — зимы на Урале бывали весьма суровые.

В Борисоглебске же, вернее в деревнях и поместьях около него, широко занимались овцеводством и выделыванием овечьих шкур, в том числе и каракуля, что в переводе с тюрского языка обозначает «черное дерево», для изготовления которого идут шкурки совсем молодых ягнят. Их мех в этом возрасте очень плотный с мелкими и волнистыми завитками. В отличие от обычных шкур овчины или цигейки, достаточно дешевых и доступных, шубы из каракуля были очень дорогими и шились по заказу очень состоятельных дам. Известно, что в Борисоглебске были хорошие скорняки, вот по каким-нибудь скорняцким делам и приехал сюда молодой скорняк Або. Конечно, кто-то познакомил его с семьёй Нейштадт, на улице в то время с девушками не знакомились. Старшая Софья уже успела выйти замуж, младшая Манюшка была гимназистской и о замужестве ещё не думала, оставалась средняя — Вера. Вот её сердце и поразил, наверное, красивый, видный, стройный и явно не бедный, уже не мальчик, молодой мужчина по имени Або.

4. Почему в Одессу?

В самом деле, почему три сестры Нейштадт одна за другой оказались в Одессе? Сначала, еще до начала Первой мировой, Софья с мужем, вернувшимся из Швейцарии и Германии, затем Вера, тоже с мужем, который хоть и вернулся с Гражданской войны, но кожаную тужурку и револьвер еще не снял, а потом и Манюшка, младшая незамужняя сестра, которую выписали старшие сестры, после того, как они обосновались и обжились в Одессе.

Желание вырваться из провинциальной рутины, свойственное многим в среде интеллигенции небольших российских городов, особенно романтическим «чеховским» барышням, ждущих своих принцев и мечтающих о новой и интересной жизни? Наверное — да, но скорее всего Одессу выбрали не сестры, а мужья Софии и Веры. Вернувшись из Европы с швейцарским дипломом часового мастера, знаниями и опытом ювелира, Марк понимал, что провинциальный Елец вряд ли обеспечит его заказами и доходами, на которые он рассчитывал. А вот Одесса, зажиточная, веселая и франтоватая была, по его мнению, подходящим местом для успешной жизни и работы. Владельцев часов и золотых украшения там уж точно было много, впрочем, как часовщиков и ювелиров, но далеко не у всех был швейцарский диплом, на минуточку.

Чем руководствовался Або, выбрав Одессу, точно я не знаю. Возможно, это было не его решение, а просто приказ тех командиров, под началом которых он служил, а может потому, что недалеко от Одессы, в Крыму жили его родственники, братья и сестры. Но времена, в которые Марк и Або принимали свои судьбоносные решения были совершенно разные, абсолютно непохожие, а Одесса 1911 года резко отличалась от Одессы 1920-го, когда в ней появились Або и Вера Эйдельберг.

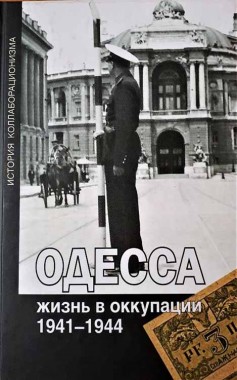

Чтобы понять, что представляла Одесса в те времена, совершим небольшой экскурс в её увлекательную историю.

Во время Русско-турецкой войны внимание Александра Васильевича Суворова, который продвигался с русской армии в направлении города Бендеры, привлекла небольшая крепость Хаджи-Бей на берегу Черного моря. В результате короткого боя она была захвачена передовым отрядом корпуса генерала И.В. Гудовича. После Ясского мирного договора по предложению А. Суворова было решено построить новую крепость, и уже через год в 1794 году по указу Екатерины II на самом западе новоприобретённой территории Российской империи — Новороссии — был заложен первый камень, а точнее забита первая свая в основание города Одессы.

Проект постройки города, порта и новой крепости императрица поручила голландскому военному инженеру Францу де Воллану, который сполна воплотил при этом принципы древнеримского градостроительства. Город возводился под руководством вице-адмирала И. Де Рибаса, а затем герцога (дюка) де Ришелье, графа Ланжерона, архитектора Маразли, графов Воронцова и Строганова, самых талантливых и преданных России государственных деятелей. Эту сухую справочную информацию не могу не дополнить короткой цитатой из дневника Юрия Олеши, талантливого советского писателя и драматурга, написавшего по сути то же самое, но с душой и поэтическим талантом:

«Я детство и юность провел в Одессе. Этот город сделан иностранцами. Ришелье, де Волан, Ланжерон, Маразли, Диалегмено, Рапи, Рено, Бонифаци — вот имена, которые окружали меня в Одессе — на углах улиц, на вывесках, памятниках и оградах. И даже позади прозаической русской — Демидов — развевался пышный парус Сан-Донато. Приморская местность называлась — Ланжерон.

Так мы и говорили:

— Идем купаться.

— Куда?

— На Ланжерон!

Скороговоркой, местным ужасным говором произносится это пышное слово: Ланжерон. Как если бы в Москве говорили: на Зацепу. Между тем Ланжерон не есть название местности, сложившееся вследствие каких-либо природных ее особенностей, этнографических, Ланжерон — целиком на местность перенесенная фамилия французского графа. Вероятно, он был эмигрант французской революции и, служа Екатерине, строил Одессу.

В порту есть набережная, именуемая Деволановской.

Что может быть хорошего в лексике порта, создавшего слова «штимп», «жлоб», «шмара»? Так и слово «Деволановская» звучало для меня полузапретным словом из босяцкого словаря, вроде слова «обжорка». Но однажды, когда прислушался более осмысленно, внезапно в этом слове частица «де» несколько отодвинулась…

Одесса развивалась стремительно и бурно и всего лишь за первое столетие превратилась из маленького, пыльного сельского поселения около турецкой крепости Хаджи Бей в важный морской порт, большой индустриальный город и крупный культурный центр Приморья и всей России. За это столетие Одесса испытывала много различных потрясений, падений и взлетов. Больше всего в середине XIX века Одесса экономически пострадала от последствий Крымской кампании, но приход в 70-х годах к управлению городом новых, грамотных и энергичных специалистов, привлечение инвестиций и зарубежного капитала дали Одессе новую жизнь. Вот что пишет Игорь Губарь в своей книге «100 вопросов за Одессу»:

«Положительным моментом этого переходного (к индустриализации) периода, безусловно, явилось введение нового «Городового положения», регламентирующего систему общественного самоуправления. Новые люди в Думе и Городской управе (по сути в Горсовете и Горисполкоме) методично занялись благоустройством Одессы: в течение двух-трех десятилетий она превратилась в портовый центр европейского уровня. Был пущен днестровский водовод, замощены улицы, проложена система ливневых коллекторов, канализационная система, устроено немало маршрутов “конки» и паровичков, налажено электрическое освещение, создана разветвленная сеть “человеколюбивых заведений» (приютов, богаделен, больниц, ночлежек и т. д.), народных школ, читален, аудиторий, сформированы государственные и частные пароходные компании, проложена железная дорога, соединившая “одесский остров» с российским материком. Параллельно развивался промышленный комплекс. К 1892 году в городе насчитывалось 125 фабрик, 714 ремесленных заведений, 157 заводов, 16 мукомольных и крупяных мельниц, появилось банковское и кредитное дело. Любопытно, что в годы дореволюционной индустриализации Одесса налаживает уже и «вывоз капитала” в отличие от вывоза товаров. Да что там говорить: Одесса даже строит… военные суда (миноносцы) для Черноморского флота!

Это — город! Второй по числу учащихся и студентов в России, с крупнейшим и авторитетнейшим университетом, Высшими женскими курсами, многочисленными научными обществами мирового уровня, великолепными театрами, музеями, библиотеками и даже спортивными сооружениями (велотрек, “роль-палас», скейтин-ринг, ипподром, тир-клуб, два яхт-клуба, гимнастические залы и т. д.). Одесса открывает миру выдающихся ученых, педагогов, литераторов, людей искусства…»

Эта краткая информация характеризует Одессу как промышленный город, дает представление о его развитии и возможностях, но гораздо интереснее для нас представить и понять характер этого удивительного города, те черты, которые придали Одессе такой романтический флер, особый, ничем не похожий дух, характер людей, живущих в нем. Вот, что написано об этом в книге Савицкого:

«До Октябрьской революции Одесса гордилась своим средиземноморским обликом, одесситы стремились походить на европейцев, а разноэтничное языковое многоголосие придавало Одессе сходство с эмигрантским Новым Светом. Исторический ландшафт Одессы также напоминал нечто американское: тот же «город на Холме», «регулярный», искусственно созданный город-«космос» посреди «хляби», естественного «хаоса» — безлюдья колонизируемых, некогда диких степей. Язык города — его архитектура, она основывалась на мягкой «южной» европейской классике, далекой от столичной помпезности и агрессивности. Отдаленность от имперских центров (С.-Петербурга и Москвы), официальный статус не просто губернского города, а иного важнейшего центра, близость к загранице делали из Одессы своеобразную «внутреннюю заграницу». Одесса была не совсем российским городом еще и потому, что русский город развивался не как автономное социальное образование, а только как продолжение вертикали власти. В Одессе формировались европейские элементы самоорганизации, да и сам город выступал оригинальным (непохожим ни на один город Российской империи) историко-культурным урбанистическим пространством.

Одесса одновременно разрушала этноцентрическую ментальность: антропология одесского культурного пространства формировалась на основе взаимодействия и взаимовлияния множества народов и культур — русских, украинцев, поляков, евреев, греков, немцев, армян, молдаван, итальянцев, французов… Общей особенностью части населения города была маргинальность, характерная для оторвавшихся от своих исторических корней колонистов. Одесса была устремлена в будущее и переселившиеся в этот город люди оставили в прошлом старые традиции, семьи, чтобы найти счастье в новом мире».

Молодая семья Рутенштейн тоже надеялась найти в Одессе «счастье в новом мире», когда они в 1911 или в начале 1912-го года появились в Одессе. Надо сказать, что решение было довольно смелое и даже рискованное. За несколько лет до их приезда в Одессу в ней произошло несколько еврейских погромов.

Кровавые январские события в 1905 году в Петербурге, беспорядки в Москве, июньское восстание на броненосце «Потемкин», поддержанное руководством одесской РСДРП, большинство которой составляли евреи, вызвали жестокую реакцию со стороны царских властей. Вспомним хотя бы горькую участь матросов с Потемкина и разгон демонстрантов в Одессе казаками на лестнице, ведущей с Приморского бульвара вниз, в порт, широко известной всему миру по кадрам фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». (Горькая учесть матросов не вызывает сомнения, и разгон демонстрантов тоже, очевидно, был, но не на Потемкинской лестнице. Эти кадры, вошедшие в анналы мирового киноискусства, были придуманы и гениально сняты Сергеем Эйзенштейном и Эдуардом Тиссэ).

Не оставили в стороне и одесских евреев, тучи над которыми стали сгущаться уже к осени 1905 года. В октябре в Одессе произошел самый кровавый погром за всю историю города. Распоясавшиеся погромщики убили более 300 евреев, громили дома и магазины. Еврейская самооборона и еврейские студенты организовали вооруженные отряды и уже в первый же день погрома оказали отчаянное противодействие погромщикам, но городские власти бросили против них войска и даже артиллерию, и самооборона потеряла пятьдесят человек убитыми. Евреев убивали и в районах, примыкающих к Одессе, в поездах, топили в море.

Наступил тяжкий период в жизни еврейства Одессы. В городе ввели военное положение, которое сохранилось до осени 1909 года.

Спустя всего пару лет после этих драматических событий, когда обстановка в городе нормализовалась, молодая пара, ожидавшая уже прибавления в семье, приехала в Одессу. К этому времени облик Одессы уже, практически, приобрел хорошо известный всем вид. Вся приморская часть города, бульвар, центр были застроены домами современной по тем временам архитектуры, с богато украшенными фасадами и большими квартирами. Для состоятельной публики, крупных чиновников, богатых врачей и адвокатов требовалось комфортабельное жилье европейского уровня.

Завершалась застройка и улиц, примыкающих к центру, тоже привлекательных в смысле своего расположения относительно бульвара и порта. Такой была и Тираспольская улица, которая была даже старше, чем сама Одесса, т.к. служила исстари трактом, ведущим в сторону Тирасполя. Если в центре города были, в основном, 4-х и 5-ти этажные дома, то в конце XIX и начале XX-го веков Тираспольская улица была застроена уютными, 2-х и 3-х этажными домами «с мягкой, южной европейской классической архитектурой». Невысокие здания с красивыми фасадами и кованными решетками балконов, зелень деревьев, отсутствие трамваев, тишина, наличие, как мы говорим сегодня, всей необходимой инфраструктуры и относительно меньшая стоимость аренды жилья привлекали в этот район города одесскую интеллигенцию, университетскую профессуру, врачей и адвокатов.

Вот на этой улице, точнее в маленьком переулке, примыкающем к ней, снял квартиру для своей семьи Марк Рутенштейн, преуспевающий уже, как мне представляется, к этому времени часовщик-ювелир. Абсолютно ничего не известно об этом периоде их жизни. Моя мама родилась только в 1920 году, а уже в 1921 году родители переехали в квартиру в доме на Екатерининской улице. Поэтому очень интересно было бы представить, в какой обстановке они жили на Тираспольской улице целых девять лет, кто и что их окружало, какие вывески они читали на домах, в какие магазины ходили за покупками, где гуляли с сыном Левой, который родился в 1912 году. Это было бы, практически, невозможно сделать, если бы мне не посчастливилось найти в Интернете статью, посвященную истории Тираспольской улицы с описанием всех её домов и перечнем многих жителей, населявших их именно в те годы. Автор статьи, очевидно, краевед и любитель одесской истории Юрий Парамонов при написании её использовал городские справочники, сохранившиеся удивительным образом в одесских библиотеках и архивах, поэтому эти данные заслуживают полного доверия. (В. Пилявский. Здания, сооружения, памятники Одессы и их зодчие. Справочник вся Одесса. Иллюстрированная адресная и справочная книга на 1901 г., «Южная Россия». Путеводитель, справочная книга и календарь И.А. Фефербойма. 1896 г. и другие).

Автор статьи ведет последовательный и подробный рассказ о всех домах по обеим сторонам Тираспольской улицы, сохранившихся до настоящего времени, начиная с дома №1 и заканчивая последним домом №37, помещая их фотографии, уточняя год их постройки с перечнем некоторых жильцов и заведений, в них находящихся. Особенно интересно перечисление фамилий жильцов и рода их занятий. Приведу для примера описание только трех домов, которое дает, на мой взгляд, очень точную характеристику того времени.

Дом №11. Дом постройки конца позапрошлого века. Двор дома богат разными чугунными лесенками, ведущими в квартиры. В дворовых флигелях сохранились чугунные лестницы с оригинальными балясинами перил. В середине 10-х годов прошлого века домом владеет К.О. Граупе. Здесь же была его «Мастерская для отопления разного рода». Часть дома арендовала лечебница доктора Ю.А. Дзюбина. На рубеже веков в здании размещалась типография О.Ф. Буфе. В доме проживал казначей Одесской мещанской управы Иван Михайлович Кренский, оспопрививатель Р.М. Милерман, фельдшер М. Стратонович, преподаватель арифметики Одесского городского девичьего училища А.С. Стратанович. В 1917 году книжный магазин «Светоч» держат Клара и София Абрамовны Коган.

Дом №12. Дом постройки середины позапрошлого века. В середине 10-х годов прошлого века домом владеет Мангуби. Оригинальные ворота ведут во двор дома. В 10-е годы прошлого века в доме проживали женский врач Р.Л. Кауфман-Китроссер, врач Г.М. Волькенштейн, фельдшер Швехвель-Нахамкис, массажист Д.А. Коган, присяжный поверенный П.Э. Сафразов. Здесь же был аптекарский магазин Л.И. Гейликмана. Можно было заказать бетонные работы и устройство центрального отопления у Бруно Фетиша, приобрести в розничной продаже вино у В.Б. Фетиша, торговал обувью М.-Э. Вайнштейн. В этом доме в детстве жил Исаак Бабель.

Дом №16. Угол улицы Кузнечной. Построен в 1912 году по проекту архитектора Ф.Э. Кюнера, о чем свидетельствует табличка на стене дома. В середине 10-х годов прошлого века владелец дома М.М. Мазор. В доме проживали врач Д.П. Фельдман и его брат — зубной врач Ф.П. Фельдман, детский врач С.А.Аганин, учительница белошвейного мастерства Одесского городского девичьего училища С.Д. Измайлова, преподаватель 1-го казенного еврейского училища М.Г. Гайсинский, помощники присяжного поверенного М.А. Шперлинг и А.Д. Нико. Здесь была торговля шинами Т. Гербер, размещались редакция журнала «Врачебно-гигиенический указатель», книжный магазин «Самообразование» кишиневского мещанина Герша Соломоновича Плотничера. Здесь же размещалась и «Первая лечебница практических врачей по всем специальностям». Плата за совет в этой лечебнице составляла 50 копеек, что в те годы являлось довольно крупной суммой».

И так подробно по каждому дому. Теперь с большой долей вероятности можно предположить, что молодая мама водила маленького сына Леву к детскому врачу С.А Аганину, а когда болел зуб, прибегала к услугам зубного врача Ф.П.Фельдмана. Вино покупали в лавке у В.Б. Фетиша, обувь в магазине у М.-Э. Вайнштейн, а книги в магазине «Светоч», который держали Клара и София Абрамовны Коган.

Вполне вероятно, что мой будущий дед встречал на улице и молодого Исаака Бабеля, жившего, правда недолго, в доме №12 в семье торговца сельскохозяйственной техникой. Во время погрома 1905 года, когда Бабелю было 11 лет и его семья еще жила на Молдаванке, от смерти его спасла русская семья, но его дед был убит. Семья уехала в Николаев, где Бабель с большим трудом, преодолевая существующие ограничения для еврейских детей, поступил в коммерческое училище, которое закончил в 1911 году уже в Одессе, куда вновь переехала его семья. В том же году он поступил в киевский коммерческий институт. Таким образом, мой дед мог вполне проходить в то время мимо молодого, 17-него Бабеля, не подозревая, что тот через десять лет станет известным и очень талантливым советским писателем, автором знаменитых Одесских рассказов, но, наверное, и сам Бабель еще об этом не догадывался.

Как жила молодая семья Рутенштейн, чем, кроме работы и воспитания сына, была наполнена их жизнь, общались ли со своими родственниками, оставленными в Ельце и Борисоглебске, — абсолютно ничего не известно. Можно предположить, что жили они, если не зажиточно, то не бедно, это точно. Косвенными доказательствами этого могут быть упоминания моей мамой различных недешевых предметов, украшавших интерьер квартиры на Екатерининской улице в те времена, когда лишних денег на покупку безделушек точно не было: массивная пепельница из малахита с бронзовыми фигурками Красной шапочки и серого волка, фарфоровые вазочки, кашпо, настенные часы и такой, явно недешевый предмет дизайна, как действующая модель локомотива, в который заливалась вода, в топке горел спирт, и он начинал крутить колеса, из трубы валил пар и периодически раздавался гудок. Возможно эта дорогая игрушка была куплена Леве, когда он был еще ребенком. Она сохранилось вплоть до начала войны.

Я не знаю, понимал ли, ощущал ли мой будущий дедушка, «починяя часы» и делая очередные обручальные колечки для какой-нибудь счастливой еврейской пары с Молдаванки или Пересыпи, что спокойная и устроенная жизнь скоро закончится, что через несколько лет, как говорится, почти «на ровном месте» разразится Первая мировая война, а за ней еще более невероятные события, которые перевернут всю Россию, кардинально изменят жизнь миллионов людей, в том числе и жизнь его семьи? Думаю, что нет, как и подавляющая часть населения России, а уж Одессы это точно. Одесса очень долго не могла поверить, что Октябрьская революция — это всерьёз и надолго, надеясь, что все со временем рассосется, а если нет, то что-то можно будет придумать. Далее Савченко пишет: «Город, вокруг которого стали бушевать кровавые страсти, пытался долго их не замечать. Октябрьская революция вошла в «чисто» одесскую жизнь на три месяца позже, чем в Центре, второе красное пришествие случилось на четыре месяца позже, чем в новой, «харьковской», столице.

Городской быт формировал уникальное «одесское самосознание» — чувство особой принадлежности к своему городу, уникальной общности людей, которым свойствен буржуазный оптимизм и прагматизм, юмор и самоирония. В Одессе всегда жили «по-другому», не так, как в империи или в Советской республике. Легче и зажиточнее…

В эпоху революции и Гражданской войны в Одессе постоянно создавались квази государственные образования – то Вольный город Одесса (январь 1918), то Одесская Советская Республика (январь-март 1918), то «Юго-Западный край» под протекторатом французов (декабрь 1918 — апрель 1919). Горячие украинские головы летом 1918-го даже думали провозгласить Одессу столицей Украинской Народной Республики. Окончательное утверждение Советской власти произошло только в феврале 1920 года и воспринималось большинством одесситов, как разрушение их уникального мира. Сакральное и профанное (лишенное святости) в городе было сокрушено, т.е. и храм, и рынок в одночасье закрыты и табуированы.

С основания города организация городского пространства Одессы была связана с морем. Но в 1920-м и море перестало «работать» на город. Такие близкие каждому одесситу границы захлопнулись… «Тут кончалась Россия» (заметил Алексей Толстой), дальше — граница, непреодолимость которой подтверждала представление о загранице как о «загробной жизни» (по образному выражению И. Ильфа и Е. Петрова). После февраля 1920-го одесситы, всматриваясь в морские дали, уже не верили, что когда-либо увидят другие города и страны».

Чтобы понятнее представить себе тот беспорядок и смуту, которые царили в Одессе в течение четырех лет с 1917 по 1920 годы, стоит дополнить, вернее уточнить ту хронологию событий и смены властей, ту немыслимую обстановку в которой должны были существовать одесситы и, в том числе, мои родственники.

Смена властей в Одессе 1917 – 1920 годы:

1. Временное правительство Керенского: до 7 декабря 1917 года.

2. Переходный период — троевластие: с 7 декабря 1917 до 27 января 1918 года, когда действовало одновременно несколько властей:

– Одесская Городская Дума

– Военный Совет,

– Румчерод — Совет Румынского фронта, Русского Черноморского флота и города Одессы.

3. Первый период советской власти (Одесская советская республика): с 17 января до 13 марта 1918 года.

4. Австро-немецкая оккупация: с 13 марта до 26 ноября 1918 года.

5. Центральная Рада — с 13 марта до 30 апреля 1918 года.

6. Украинская держава — с 30 апреля до 26 ноября 1918 года.

7. Переходный период — троевластие: с 26 ноября до 17 декабря 1918 года:

– Польская стрелковая бригада

– Директория Петлюры

– Добровольческая армия

8. Французская интервенция и Добрармия: с 18 декабря 1918 до 5 апреля 1919 года.

9. Двоевластие: 3-6 апреля 1919 года:

– Французы и Добрармия,

– Одесский Совет и Атаман Григорьев.

10. Второй период советской власти: с 5-6 апреля 1919 до 23 августа 1919 года.

11. Добровольческая армия с 23 августа 1919 до 6 февраля 1920 года.

12. Галичане УГА, генерал В. Н. Сокира-Яхонтов: с 6 февраля 1920 по 8 февраля 1920 года.

13. Советская власть: с 8 февраля 1920 года.

Анализировать и разбираться в тонкостях и особенностях каждого периода, слава богу, не моя задача, но хотел бы обратить ваше внимание на пункт № 4 и на пункт №13. В четвертом пункте указано, что семь месяцев в 1918 году в Одессе были австро-немецкие войска, заявившие, что целью оккупации города является защита Одессы от внешней агрессии. На самом деле они грабили украинские земли, вывозили в Германию хлеб, сахар, оборудование, сырье и т.д. Неизвестно, сколько бы этот грабеж продолжался, но осенью 1918 года революция случилась и в Германии, и массовое выступление населения вынудили австро-немецкие войска в ноябре 1918 года покинуть Одессу и вернуться для наведения порядка у себя в стране, но на смену им высадились около 30 тыс. англо-французских интервентов, образовав плацдарм для наступления на войска большевиков. В период присутствия австрийцев и немцев в городе одесситы особой агрессии и каких-либо репрессий не испытывали, тем более, что немцы еще не были заражены антисемитизмом, а среди немецких генералов и офицеров в те годы было немало этнических евреев. Просто выживать и обеспечивать себе пропитание одесситы должны были самостоятельно, военную администрацию эти вопросы не интересовали. Но я могу предположить, что именно в этот период Марк Рутенштейн, еще не забывший немецкого языка и годы, проведенные в Швейцарии и Германии, знавший по своему опыту что немцы культурный народ, решил, что пришло его время, и он сможет продолжить свою работу и даже организовать свой маленький бизнес. Однако, развернуться похоже он не успел, немцы быстро исчезли, но представление что «немцы культурный народ и при них можно работать» в его сознании, из которого еще не окончательно испарились остатки социалистических утопий Бунда, не исчезли. И это была его главная и единственная ошибка в жизни.

На пункт №13 я обратил ваше внимание потому, что, как всем известно, число 13 является несчастливым, в некоторых городах Европы даже дома под этим номером отсутствуют, так вот под этим номером в хронологии смен властей в Одессе обозначено окончательное установление Советской власти. Но, возможно, это просто случайность.

5. Тучи над городом?

В самом начале 1920 года в Одессе оказалась большая часть русской интеллигенции, известные и не очень писатели, ученые, деятели искусств. Кровавый и неумолимый вал Гражданской войны гнал их на юг, внутреннее и душевное непонимание или неприятие большевистской идеологии поставили эту часть российского общества, фактически гордость русской культуры перед выбором: оставаться или покинуть Россию. Читая их дневники, которые они вели только для себя и были в них честны и искренны, можно почувствовать, как мучительно они приходили к своим решениям. Дневников, которые вели в те годы известные и совсем обычные люди, в Интернете можно прочитать великое множество. Вот только некоторые из них.

Владимир Вернадский, ученый и мыслитель с мировым именем, Академик Санкт-Петербургской, а в последствии Украинской Академии наук, писал в дневнике в 1920 году:

«Лично и моя судьба неясна. Ехать в Крым? В Одессу? В славянские земли? В Киев с поляками? Какая странная судьба на распутье. Я очень подумываю об отъезде. Очень тяжело под большевиками. Хочется на большой простор: два года не знаешь, что делается на Западе и в мировой литературе. Это очень чувствует Тимошенко. Сегодня с А.С. Гинзбергом разговор о невозможности работы научной в Екатеринодаре без книг, новых журналов, возможности экскурсий. Но я все-таки, как-то не решаюсь на этот шаг — разрыв с работой в России. А между тем работа в славянских землях даст возможность связать и их с русской культурой. Может быть, окажусь за границей».

Сергей Прокофьев, величайший русский и советский композитор, записал 24 февраля 1920 года:

«Ростов опять занят большевиками. Прямо одно отчаяние с мамой: попасть в город, переходящий из рук в руки. У Дерюжинского мать в Херсоне, а у Анисфельда в Одессе. И на все три города навалилась большевистская рать. А мы — три артиста — сидим здесь и одинаково не можем помочь, только, просыпаясь ночью, с ужасом рисуем страшные картины».

Владимир Короленко, писатель, классик русской литературы записал 22 апреля 1920 года:

«После отъезда Раковского в местной газете («Радянська Влада») напечатана его речь к рабочим Полтавы. Оратор он, несмотря на некоторый болгарский акцент (который многие принимают за еврейский), — недурной. Но его представления о настроении местного населения, особенно деревни, — совершенно фантастические. Разбои, по его мнению, — дело кулацкого элемента, т. е. того элемента, который именно от разбоев и страдает больше всего. Проклятие всякой власти, опирающейся на насилие, в том, что она начинает мыслить установленными шаблонами. Таков был шаблон о незыблемости самодержавия и о преданности русского народа царям до степени самоотверженного подчинения диктатуре помещиков по приказу царей. Теперь — такой же шаблон — якобы диктатура рабочего класса и крестьян, которая сводится на диктатуру штыка. И большевистское правительство уверено, что под этим шаблоном можно проделывать над народом все, вплоть до прямого захвата плодов кровного труда. Теперь, по общим отзывам, две трети земли останется незасеянной. Мужики сеют лишь для себя, чтобы самим быть сытыми».

Я привожу эти небольшие выдержки, чтобы вы могли представить себе, ощутить, какое это тревожное, противоречивое и жесткое время было вокруг. Как трудно было разобраться в происходящих вокруг событиях, что предпринять, на что решится.

Решение покинуть Россию Иван Алексеевич Бунин и его жена Вера Николаевна Бунина, которые Октябрьскую революцию восприняли как катастрофу, приняли еще в 1918 году. Сначала из Петрограда уехали в Москву, а из нее в январе 1920 года добрались до Одессы, откуда на греческом корабле отплыли в Константинополь. Вот что записала в дневнике 21 января, за несколько дней до отплытия из Одессы Вера Муромцева (Бунина):