Мой кильватер

|

Содержание

Вступление

Глава 1. Истоки

1.1. Предки

1.2. Мама

Глава 2. Киев

Глава 3. Дорога на Восток

Глава 4. Тепляки

Глава 5. Курган

Глава 6. Эхо войны

6.1. Халфин

6.2. Нежин

6.3. Бабий Яр

Глава 7. Вильнюс

7.1. Детство

7.2. Лена

7.3. Тётя Софа

Глава 8. Тула

8.1. Будни

8.2. Преподаватели

8.3. Столовая

8.4. Медаль

Глава 9. Москва

Глава 10. Ленинград

10.1. Учёба

10.2. Увольнение

10.3. Выпуск

Глава 11. Чажма

11.1. Начало

11.2. Мировоззрение

11.3. Катастрофа

Глава 12. Палдиски

12.1. Новый экипаж

12.2. Ванин

Глава 13. Комсомольск-на-Амуре

13.1. Женитьба

13.2. Мироненко

13.3. Кирик

Глава 14. Большой Камень

14.1. Гауптвахта

14.2. Крен-ноль

14.3. Механик

14.4. Женщина

Глава 15. Тихоокеанский

15.1. Свободное место

15.2. Раздвижной упор

15.3. «Энтерпрайз»

15.4. «Пуэбло»

15.5. Автономка

15.6. Командир

Глава 16. Владивосток

16.1. Переезд

16.2. Ракушка

16.3. Рижские каникулы

16.4. ГИП

16.5. Мягкий вагон

16.6. Геологиня

16.7. Байкал

16.8. Подполковник

16.9. Альма-матер

16.10. Прокуратура

16.11. В запас

Глава 17. Снова Вильнюс

17.1. Сняв мундир

17.2. Радиозавод

17.3. Руслан

17.4. Малюкявичюс

17.5. Первая заграница

17.6. Первая квартира

17.7. Революция

17.8. Литовская армия

17.9. Проблемы сбыта

17.10. Металлолом

17.11. Тюль

17.12. На переломе

17.13. Увидеть и не умереть

17.14. Перед прыжком

Глава 18. Атланта

18.1. Адаптация

18.2. Мой язык

Глава 19. Нью-Йорк

19.1. Первый чудак

19.2. Второй чудак

19.3. Третий чудак

19.4. Мечты сбываются

Заключение

|

Вступление

Интересная и загадочная эта штука, человеческая память! С чем бы её сравнить? Она представляется мне-то в виде лежащих где-то внизу и в темноте картин, которые я пытаюсь высветить лучом света. То она мне кажется какими-то обрывками старых газет. А недавно, стоя на корме круизного лайнера и глядя на его кильватерный след, я нашёл своей памяти новое сравнение, которое и использовал для этого рассказа. Впрочем, в отличии от исчезающего и убегающего вдаль следа прошлое видится мне отдельными и по-разному отчётливыми эпизодами.

Перебирая в памяти пройденный путь, вспоминаю такое множество событий и лиц, что трудно поверить, неужели всё это было со мной. Уложить все эпизоды в хронологическом порядке оказалось непростым делом. Помогли собственные записи, фотографии и найденные в интернете исторические справки.

Давным-давно, ещё в курсантские годы, перелистывая телефонную книгу Ленинграда, я наткнулся на несколько однофамильцев. Захотелось узнать, что же это за люди. На один из моих звонков ответила женщина, я представился и был приглашён в гости. Она рассказала мне свою биографию, упомянув мелитопольские корни. Общих предков мы не нашли, однако, у меня сложилось мнение, что Тамариных не так много и что все мы – родственники, а уж те, кто из маленького города Мелитополя, где в двадцатые годы прошлого столетия было родовое гнездо моего отца, так наверняка. Оказалось, это далеко не так. Во-первых, Тамариных полно по всему свету – пруд пруди. В России, например, я обнаружил их десятками, а в США моих однофамильцев можно отыскать в любом штате. Причём, некоторые Тамарины так же, как и я, знают о Мелитополе от своих предков.

Наша фамилия, как я успел разобраться, имеет двойное происхождение. Первое, что приходит в голову, это обычная русская фамилия, образованная от женского имени Тамара, которое, кстати, проникло в русскую культуру от одноименной грузинской царицы. В России фамилии давались не только по мужским именам, но и по женским, например, Марьин, Варварин, Сонин. Тем не менее, почему-то среди Тамариных очень много евреев. А дело в том, что существует женское имя Тамарка (Тумарка) от библейского «Тамар», что в переводе с иврита означает «смоковница». К тому же, в иудаизме с древних времен статус женщины был значительно выше мужчины. В качестве курьёза замечу, что «тамарин» – это тип маленьких южноамериканских обезьян. Но меня это ничуть не обижает. Более того, спешу обрадовать всех однофамильцев, что в нашу честь на острове Маврикий названы деревушка, залив, гора и каскад водопадов.

Глава 1. Истоки

1.1. Предки

Мой прадед Марк Тамарин был разносчиком товаров, или коробейником, как называли таких людей во времена НЭПа в России. Фотографии его нет, уцелел только снимок жены, правда, имени её никто не помнит. В 1864 году у них родился сын Илья. Вполне возможно, были и другие дети, но выяснить это не удалось.

У Ильи с женой Софьей было пятеро детей. Все они родились в городке Большой Токмак Таврической губернии Российской империи: Инна – в 1901-м, Борис – в 1902-м, мой отец Яков – в 1906-м, Римма – в 1909-м и Наум – в 1912-м. К сожалению, точной даты рождения отца я так и не смог найти, однако, косвенная разгадка имеется. На курительной трубке, подаренной отцу маминой сестрой Фирой, выгравировано: «1 декабря 1932 года». Предполагаю, что это был подарок по случаю дня рождения.

В начале двадцатых годов Илья с семьёй перебрался жить в Мелитополь, в большой известный всей улице дом. Его отец Марк почему-то предпочитал жить в пристройке дома. Возможно, он не мог смириться с тем, что сын добился в жизни большего. Чтобы прокормить свою многодетную семью дед открыл мануфактурный магазинчик и вместе с женой по очереди торговал там сукном. Ещё они держали в хозяйстве несколько коров.

Илья и Софья Тамарины, мои дед и бабушка

|

Будучи частным торговцем Илья согласно тогдашним советским законам числился лишенцем, то есть дискриминировался по целому ряду социальных признаков. Лишенцы и их совершеннолетние дети не имели права голоса, не получали пенсий, им ограничивался доступ в учебные заведения.

Как жили домочадцы – никто из здравствующих потомков сведений не сохранил. В период раскулачивания «родная советская власть» конфисковала у семьи дом и всё нажитое имущество. Пришлось переселиться в пристройку, где в основном хранился хозяйственный инвентарь. Бабушка Софья успела закопать во дворе свою швейную машину.

Забегая вперёд, скажу пару слов о последующей малоизвестной жизни деда. До войны мои родители какое-то время жили с ним на Куренёвке, окраине Киева. В военные годы Илья вместе с семьёй старшей дочери Инны жил в Свердловске. Перед окончанием войны он отправился к младшей дочери Римме в Читу, затем с ними – в Вытегду Вологодской области, где и умер в 1948 году. За год до своей кончины Илья успел навестить в Вильнюсе своего старшего сына Бориса. Так что мне, семилетнему пацану, удалось увидеть своего деда живым.

Примерно к концу двадцатых годов дети Ильи стали покидать родительский дом. Дочери уехали в Симферополь, сыновья – в Харьков, бывший тогда столицей Украины. Борис, прекрасно закончив гимназию, поступил в университет, но как сын лишенца был отчислен после четвёртого курса. Долгое время он не мог устроиться на работу. Потом, узнав о наборе в армию и о том, что там одевают и дают паёк, отправился в Киев и поступил на военную службу. В Киеве в то время у многих людей документов не было, и Борис указал себя, как сын служащего. На фоне абсолютного невежества он был одним из немногих образованных людей, преподавал в каком-то военном училище и всю последующую жизнь предпочитал молчать о своем прошлом, боясь разоблачения.

Жена Бориса, тётя Софа, некоторое время работала секретарём в Доме офицеров, знала всех тамошних военачальников, ставших потом очень известными, таких как Троцкий и Якир. Зарабатывала на жизнь подпольным шитьём, что грозило немалым штрафом, поскольку частное предпринимательство в стране жёстко преследовалось. Выручали соседи по коммунальной квартире, которые предупреждали тётю Софу о появлении налоговых агентов.

Младшему сыну Науму, вероятно, высшее образование получить всё-таки удалось. Увы, ни его внучка Ира, ни зять Олег подробностей не знают. Но моя сестра Лора помнит, что на Куренёвке дядя Нюма жил в нашей семье и позиционировался как студент, и что перед войной в Киеве он работал завучем ремесленного училища, а в послевоенные годы преподавал в профессионально-техническом училище. Наум – автор многотиражной книги «Справочник мастера производственного обучения», выдержавшей пять изданий. Средний сын Яков, мой отец, устроился работать на Харьковский тракторый завод. О нём чуть ниже.

1.2. Мама

Моя мать родилась в Берлине! – обречённо заявил я командиру роты военно-морского училища при оформлении секретного допуска. Обречённо, потому что для меня самого это звучало как приговор. Однако, мой начальник после изумлённого «Что-о?» приказал написать, что мама родилась в Москве. Дескать, кому там, наверху, вздумается выяснять истину и копаться в документах? Но для меня это был «второй звоночек» по скользкой дорожке обмана, начало которому положила ошибочная запись «пятой графы».

А мамин документ сохранился вполне прилично и, на мой взгляд, достоин музея. Это свидетельство о рождении, заполненное рукописным витиеватым готическим шрифтом, над переводом которого мне пришлось изрядно попотеть. Там указано, что 18 октября 1911 года в Берлине, на квартире частного акушера, у раввина Исака Бергера из города Игумен и его супруги Берты Соловейчик родилась девочка Сима.

Берта Соловейчик и Исаак Бергер,

|

Игумен – это прежнее название городка Червень, недалеко от Минска, где жили мамины родители. Первая беременность у бабушки Берты была неудачной. В те времена в России кесарево сечение, если и делали, то оставался живым либо мать, либо ребёнок. Поэтому бабушка дважды ездила рожать за границу, в Берлин, при этом оба раза на последних месяцах беременности, без сопровождения и с одной корзиной в руках.

Мамино детство прошло в Симферополе. Когда ей было всего два года, с бабушкой Бертой случилось несчастье. Она вместе с телегой провалилась под лёд замёрзшей реки. Бабушку парализовало, и она осталась инвалидом на всю жизнь – ходить она уже больше не могла. Утром бабушку переносили из постели и усаживали на стул. Своими скрюченными пальцами рук она умудрялась что-то делать, аккуратно мыла и вытирала посуду, стараясь хоть чем-то помочь по хозяйству.

Родители мамы жили очень скромно, но всегда были готовы помочь людям, приютить у себя в доме бедных. Редко обедали одни, обычно рядом был кто-то, нуждающийся в помощи. Мама говорила, что если ей покупали новую обувь, то старую отдавали бедным. Вместе со старшей сестрой Фирой мама вынуждена была выполнять домашние обязанности, поскольку в те годы с продовольствием в стране было тяжело, иногда им приходилось выстаивать длинные очереди за продуктами.

Семья придерживалась традиций иудаизма, запрещающего трудиться в субботу. По этой причине мама не посещала школу, а программу за семь классов получила частным образом на дому при помощи репетитора. В своей дальнейшей взрослой жизни, насколько я помню, у мамы не было проблем с грамотным письмом и речью. Она долгое время работала машинисткой, выполняла общественную работу, умела руководить людьми. И ещё у неё неплохо получалось декламировать монологи, особенно любимый – монолог Христинаы Архиповны из пьесы А. Корнейчука «Платон Кречет».

Шло время. В Симферополе по соседству с маминой семьёй жила Римма Тамарина, папина младшая сестра. Однажды Яша приехал из Харькова в гости к сестре и познакомился с Симой. Молодые люди полюбили друг друга и решили пожениться. Мама знала, что её отец не даст согласие на этот брак ведь вместе с сестрой она ухаживала за своей беспомощной мамой, да и все домашние заботы лежали на их плечах. Но сердцу не прикажешь, и, собрав вещи в узелок, она тайком через окно покинула родительский дом и отправилась с Яшей в Харьков. В мае 1932 года в Чугуеве, близ Харькова, мои будущие родители зарегистрировали брак. Мамины родители с возмущением узнали о своенравном поступке дочери и в дальнейшем недолюбливали своего зятя. Но, видит Бог, судьба подарила молодой паре, увы, недолгий, но счастливый период жизни.

Из Чугуева Тамарины перебрались на Куренёвку, под Киевом. В 1932-1933 годы на Украине свирепствовал Голодомор, в результате которого погибли миллионы людей. Возможно, поэтому мама решила рожать мою старшую сестру Лору в более благополучном Симферополе у своих родителей. Там, впрочем, тоже было несладко судя по тому, что мамина сестра Фира однажды с трудом раздобыла стакан молока и принесла его маме в роддом.

Глава 2. Киев

На Куренёвке в одной большой комнате жили вшестером: папа с мамой, маленькая Лора, дед Илья с бабушкой Софьей и папин младший брат Нюма, студент и холостяк.

Папа, Лора, мама |

Любимая мамой свекровь Софья, добрая хозяйственная женщина, не дожив до 60 лет, умерла от рака мозга. Папа работал поблизости на кроватной фабрике, возможно, начальником цеха. Мама несколько лет трудилась в какой-то конторе, а осенью 1939 года – машинисткой на кроватной фабрике вместе с папой.

Слева направо, нижний ряд: мама, Лёня Айнгорн, Лора, Илья.

|

Отец мечтал поменять квартиру на Киев, но не хватало денег. В конце концов, обмен состоялся, и семья переехала на Подол, на ул. Хоревую, дом 21, кв. 5.

Квартира располагалась на первом этаже. Решили взять квартирантов, чтобы на вырученные деньги расплатиться за переезд. Парадный вход был со двора через маленькую прихожую в непроходную комнату, где жила семья квартирантов. Чёрный вход – со стороны заднего двора и вёл к двум изолированным комнатам через кухню, в которой жила домработница Марфуша. Одну из этих комнат папа сдавал пожилой паре, а в другой жили родители с Лорой.

В конце июля 1940-го, когда Лора отдыхала с детским садом на даче, приехал папа, привёз ей перевязанный голубой ленточкой бочонок конфет и сказал: «Теперь, доченька, у тебя есть братик, он подарил тебе эти конфетки, будешь с ним играться, когда приедешь домой». Но, вернувшись домой, Лора увидела завёрнутого в пелёнки плачущего человечка.

– Ну как с ним играться, – обиделась Лора, – почему меня обманули? Человечка назвали Сашей. Хлопот заметно прибавилось, особенно маме. Папа после работы по возможности помогал, гладил пелёнки. По его заказу на фабрике изготовили красивую детскую никелированную кроватку. Возвратившись с работы, папа брал коляску и вместе с Лорой гулял по парку. Через какое-то время из Симферополя приехал мамин отец, дедушка Исаак, и поселился в проходной комнате. В начале лета 1941 года он нашёл в Киеве подходящую квартиру, вызвал жену Берту и старшую дочь Фиру с двухмесячной Машенькой.

Говорят, что глупо гордиться местом или временем своего рождения ведь собственной заслуги в этом нет. Это правильно, поэтому-то я и не хвастаюсь, что родился в городе Киеве, матери городов русских, в самом его сердце Подоле, причём в центре, на Контрактовой площади.

Один из довоенных семейных праздников.

|

Глава 3. Дорога на Восток

22 июня 1941 года грянула война, которая для нашей семьи, как и для миллионов других, обернулась огромной трагедией. Первый день войны Лоре не запомнился. Поначалу никто не собирался уезжать – это в памяти осталось. Но примерно дней через десять началась эвакуация заводов, учреждений, учебных заведений, семей начальников и партийных работников. Стало готовиться к переезду и ремесленное училище, в котором дядя Нюма работал завучем. Его жена Ива с дочкой Сонечкой уже выехали из Киева с братом Ивы Осипом. Поэтому дядя Нюма получил возможность забрать нас на правах его семьи. Не могли уехать только дедушка с парализованной бабушкой и Фира с крошечной дочкой. Соседи пообещали потом взять их всех с собой, но, вероятно, обманули.

2 июля 1941 мама проводила отца на фронт, а примерно через две недели закрыла на ключ нашу комнату, попрощалась с родными, и вместе с ремесленным училищем мы отправились в сторону Харькова. Обоз состоял из пяти-шести телег, запряжённых лошадьми и загруженных продуктами и скарбом. Все ремесленники, в том числе и Лора, большую часть пути шли пешком. Мне, годовалому младенцу на руках кормящей мамы, предоставили место на одной из повозок.

Вся дорога до Харькова длиной около пятисот километров была забита транспортом и людьми. Переход, вспоминает Лора, длился бесконечно долго. В любой момент нас могла накрыть немецкая авиация. Приходилось часто останавливаться. На ночлег выбирали места у леса, маскировали лошадей и телеги зелёными ветками, спали прямо на траве. Жители деревень встречали нас весьма холодно, считали нас предателями, бегущими из родных мест. Трудно было купить продукты, даже стакан молока для кормящей мамы. Лошади выбивались из сил, на стоянках рвали для них траву. По пути освобождались от лишних грузов, выбрасывали коробки с посудой.

По дороге мы случайно встретили Уму Халфину, племянницу тёти Софы. Она вместе со своей семьёй тоже спасалась от войны. Поговорили и распрощались. А через несколько дней ей повезло повстречать нашего папу. Его часть располагалась вблизи какого-то хутора. Надеясь нас увидеть, отец рассчитал предполагаемое время нашего подхода к его части и несколько дней и ночей нас поджидал. Однако, на этот раз чуда, увы, не случилось!

В Харькове наши пути с ремесленным училищем разошлись. Мама вспомнила о Ворошиловграде, городе, где прошла её юность и теперь надеялась найти приют у друзей. Там будет спокойнее, чем продолжать скитаться вместе с ремесленным училищем. Так, вероятно, думала мама, но дальнейшие события показали, что это было неверное решение. Всё-таки вместе с дядей Нюмой нам было бы полегче ведь он, возглавляя училище, имел какие-то полномочия. Несколько дней мы вместе с другими беженцами ютились в длинном коридоре школы, оборудованной под эвакопункт. Шла война, но никто поначалу не думал о необходимости уезжать далеко и надолго. В шли эшелоны с военными, поезда были переполнены. Билетов не было и в помине. Оказавшись в безвыходном положении, одна с двумя детьми и тремя узлами, оставленными в камере хранения, мама пошла к начальнику вокзала и сказала, что если он не посадит её на поезд, она с детьми бросится на рельсы.

Вот таким отчаянным поступком маме удалось приобрести билеты. Но сесть в набитый до отказа вагон с детьми и багажом было не так-то просто. Нанятый носильщик посмотрел на наши вещи и предложил перенести их в два захода – сначала взять два чемодана, оставив третий под присмотром девочки. Затем вернуться за девочкой и чемоданом. Мама возразила – нет, девочка пойдёт с нами, а чемодан постоит. Ох, каким правильным оказалось это решение! Увидев женщину с грудным ребёнком, солдаты потеснились и помогли нам занять места в вагоне. А носильщик едва успел сбегать за оставшимся чемоданом и просунуть его в окно отходившего поезда. Мама успела бросить ему денежку и в сердцах вздохнула: «Вот так, оставила бы я Лору одну!»

В Ворошиловграде мы остановились у Блехманов, друзей мамы по молодости. Квартира уже была заселена беженцами. Здесь маму ждали письма из Киева от Фиры, в том числе папины открытки с фронта. Сестра советовала нам держаться с Нюмой и не ехать в Ворошиловград, ибо там, по её мнению, не менее опасно, чем в Киеве. И вообще, лучше возвратиться домой, ведь в Киеве тихо, зачем мучиться. Слава Богу, мы не вернулись, ведь это было «Приглашение на казнь», но бедная Фира об этом не знала. Не знала она и того, что всех их ждёт жуткая смерть.

Между тем, вскоре стало понятно, что оставаться в Ворошиловграде небезопасно и надо уезжать. Трудно сказать, каковы тогда были дальнейшие планы в голове у мамы. Но волей судьбы нашёлся один из друзей Блехмана, который собирался в командировку куда-то на Волгу. Он согласился взять нас с собой. И начался новый этап нашей эвакуации, долгий и изнурительный, на попутных грузовиках и в товарных вагонах. Питались впроголодь, благо ещё мама могла кормить меня грудью.

Узнав от Лоры об этом случае и о других тяжких испытаниях, выпавших на мамину долю в военное время, до меня, наконец, дошло, каков был её характер. Ведь маме тогда было всего 30 лет.

В каком направлении мы двигались Лора не припомнит. Но то, что, в конце концов, распрощавшись с командированным, мы сели на пароход и отправились вверх по Волге – утверждает точно. Судя по карте, это мог быть Сталинград, ближайший к Ворошиловграду волжский порт.

Путешествие на пароходе оказалось не легче предыдущих этапов. Как долго длился наш переход по Волге, затем по Каме и Белой – трудно сказать. Это был, вероятно, уже конец сентября, лето кончилось. Вокруг полно людей, трудно было найти свободное место. Мы приткнулись где-то на палубе. К тому же возникла опасность заразиться от севших в Казани на пароход грязных дизентерийных детей. А тут ещё один из судовых начальников, приметив маму, молодую привлекательную женщину, предложил ей поселиться к нему в каюту. И своих намерений он и не скрывал, поэтому сразу получил отказ.

Глава 4. Тепляки

Наконец, прибыли в столицу Башкирии, город Уфу. Разместили нас в эвакопункте, а затем вместе с другими беженцами отправили на повозках в деревню Тепляки Бураевского района и распределили по избам. Нам досталась хозяйская семья с двумя девочками-подростками. Приняли нас вполне радушно, и мало-помалу мы получили возможность по полной вкусить все прелести жизни российской глубинки. Даже в наше время горожанину трудно себе представить деревенский быт и нравы. А ведь это было 75 лет назад, когда в тех краях об электричестве и не слыхивали. Для освещения использовали самодельные свечи, выковыривали из картошки середину, заливали каким-то жиром и вставляли фитиль. На грузовые машины пялили глаза, как на диковинку. Поезд никто не видывал, на самолеты показывали пальцем. Разговаривали в основном по-русски, обильно используя мат и местные словечки типа щёина-пощёина. Лора хорошо помнит как однажды за столом, наслушавшись «непарламентских выражений» вечно пьяного хозяина, загнула такой оборот, что маме стало дурно.

Тем не менее, несмотря на невежество и нищету, окружавшие нас люди были «добрые внутри». Еда была крайне скудная. С хозяйского огорода нам почти ничего не перепадало. Денег на покупку продуктов не было. Маме иногда удавалось купить муку из лебеды (растение, употребляемое в основном для корма скота) и из лушпаеек (картофельные очистки). Потом из всей этой массы хозяйка пекла маленькие чёрные хлебцы. Сахара не было в помине. Первый раз в жизни я увидел кусок сахара в 5 лет и назвал его камнем. Я болел золотухой. Это такие плешины на голове, которые вызывают зуд. Хозяйка лечила меня народными средствами, прикладывала лепёшки на мёде, который по каплям одалживала у соседки. Одна лысинка осталась мне на память до сих пор.

Лора понемногу освоилась в деревне, ходила с хозяйскими девочками на посиделки, летом – за малиной и черёмухой, и даже мылась в русской бане «по-чёрному». Гардероб наш был весьма убогий, а точнее, недоставало самой необходимой одежды. Лора поэтому в школу вообще не ходила. А я, по рассказам мамы, разгуливал по избе без штанов, играл на лучине, как на балалайке, припевая «ци-ци-я» и называл хозяйку дома мамой.

Наша мама работала налоговым агентом, ездила по деревням и собирала деньги для фронта. У неё была персональная телега, женщина-возница и ещё чемодан, куда складывались наличные. Несмотря на всеобщую нищету, никто не отказывался платить, отдавали последние кровные. И за безопасность чемодана, как это не странно сегодня звучит, волноваться не приходилось.

Мама (стоит третья, слева) среди налоговых агентов

|

А тётя Софа с дочерью Савой и сыном Русланом эвакуировалась во Фрунзе и, подрабатывая портнихой, относительно неплохо там устроилась. Она списалась с мамой и предложила принять к себе Лору. Дескать, с продуктами в Средней Азии получше, чем в Башкирии, да и семье полегче будет. Но мама отказалась – если нам суждено умирать, то всем вместе. Тётя Софа хотела устроить Саву в эвакуированный из Харькова мединститут. За два года там можно было получить диплом врача. Но своенравная дочка пошла другим путём. Она закончила школу радистов и отправилась на войну. И всё-таки тётя Софа сумела немного сдержать патриотический порыв дочери, попросив мужа устроить Саву в свою часть, где она и прослужила радисткой на прифронтовом аэродроме.

В Бураевских деревнях, как и везде в тылу России, женщинам приходилось работать за ушедших на фронт мужчин. Понемногу в нашей деревне стало не хватать не только мужских, но и женских рук. Начальство предложило маме заменить ушедшую извозчицу. Думаю, что стать кучером – ничуть не проще, чем получить водительские права. Если поведение техники, как правило, подчиняется логике, то у лошади настроение бывает разное. И всё же мама как-то научилась держать вожжи, но однажды попала в неприятную историю. Её лошадка на полпути ни с того, ни с сего остановилась, распряглась и, не попрощавшись, самовольно побрела домой. Вечерело, мама осталась одна со своей бричкой и с чемоданом денег. К счастью, в деревне увидели распряжённую лошадь, догадались, в чём дело и оказали маме помощь.

В начале 1944 года дед Илья из Свердловска сообщил, что дядя Нюма со своим ремесленным училищем живёт в Кургане и зовёт нас к себе. Предложение было принято. Мама уволилась с должности заведующей почтового отделения и начала собираться в дорогу. Но зимней одежды почти не было. Лору ещё как-то одели из перешитой одежды, а я был совсем разут. И кто-то из уважающих маму жителей сплёл мне настоящие лыковые лапти и дал онучи (это такие широкие полосы ткани для обмотки ног до колена). Вот в такой экзотической для города обуви я вышагивал потом по Свердловску, где мы остановились у деда по пути в Курган.

Глава 5. Курган

Найти жильё в Кургане оказалось непросто. В каком-то доме с длинным коридором и множеством комнат дядя Нюма отвоевал для нас крохотную общую кухню с огромной русской печью. Умудрились найти место для кровати и спали на ней втроём. Для прохода к завешенной стеклянной двери приходилось поднимать единственный стул. В таких условиях мы жили около года. После окончания войны семья дяди Нюмы уехала в Киев, и мы переселились в их комнату на территории ремесленного училища.

В Кургане я посещал детский сад и всегда хотел есть. Нередко топал ногами, падал на пол, драл себе уши и кричал: «Хочу кушать!» На этот случай у мамы для меня втайне от Лоры был припасен кусочек мокрого тяжёлого хлеба, который она получала по карточкам. Что и говорить, даже в Тепляках мы так не голодали, как в Кургане. Мама работала машинисткой и раз в день получала, заправленный отрубями на воде так называемый «суп-соус».

Лора вспоминает, как долго копила деньги, чтобы мне на день рождения подарить маленькую мягкую лошадку. Она в свои девять лет не умела ни читать, ни писать, но, наконец, пошла в школу, сразу в третий класс. Писали на газетах, чернила разводили на саже. От недоедания у неё развилось малокровие, кружилась голова. Но врач усомнилась в симптомах и, посмотрев на пухлое личико, сказала: «Мамаша, надо меньше кормить ребёнка!». От обиды мама заплакала, тогда врач осмотрела Лорины глаза и, изменив мнение, выписала справку. По этой справке детям один раз в день в течение одного месяца выдавалась каша.

И вот дождались дня победы! Лора запомнила, как люди выходили на улицу, радовались и обнимались. А мама наша, не дождавшись отца с фронта, навзрыд плакала. Она уже знала о страшной судьбе всех оставшихся в Киеве близких. Тем временем дядя Нюма со своей семьёй стал готовиться к возвращению в Киев, однако, на сей раз захватить нас он не имел возможности. Эстафету помощи нашей семье принял его старший брат Борис.

Борис Ильич закончил войну в звании капитана командиром отдельного батальона ПВО, располагавшегося сначала в Калининграде, а затем в Вильнюсе. Его жена, тётя Софа, энергичная и уверенная женщина, сыграла в судьбе нашей семьи огромную роль. По её инициативе дядя Боря оформил нам официальный вызов. В какой-то степени помогло совпадение фамилии и инициалов его жены и мамы. Ещё дядя Боря подыскал для нас в том же доме небольшую двухкомнатную квартирку, отремонтировал её силами немецких военнопленных и откомандировал за нами солдата.

Пока в Кургане шли сборы в дальнюю дорогу прибывший солдат дядя Ваня приобщил меня к географии, используя оставленную кем-то большую потрёпанную карту мира. Я оказался довольно способным учеником и вскоре удивлял соседей своими познаниями. Стоя на кровати, брал в руку лучину и безошибочно указывал всё, что спрашивал солдат.

Кстати, это один из двух самых первых в моей жизни запомнившихся эпизодов, который в каком-то смысле определил мою будущую морскую профессию. Второй врезавшийся в память сюжет, к счастью, не повлиял на мои привычки. Лора как-то позвала меня к окну и, указав на грузовик, выгрузивший на землю гору огурцов для училищной кухни, сказала: «Иди, Саша, и незаметно возьми огурчик!» Я повиновался, ну, кто же остановит ребёнка?

Для частичного покрытия транспортных расходов тётя Софа снабдила солдата ящиком яблок, подлежащим реализации. Яблоки в Сибири были в большом дефиците. Мама с Лорой продавали их на базаре, но большой прибыли они не принесли.

По пути в Вильнюс мы остановились у знакомых в Москве, в Большом Козихенском переулке, рядом с метро «Маяковская». Мне подарили воздушный шарик. Я случайно выпустил его из рук – он взлетел и к моему удивлению прилип к потолку. Есть я наотрез отказался – «ведь это чужое!». В Москве нас предупреждали о воровстве. Когда сели в поезд кто-то, находясь на высокой платформе, через открытое окно вагона пытался утащить с полки наш чемодан.

Прибыли на поезде в Вильнюс. К новому месту жительства на улицу Субоч ехали на извозчике, или конке, как тогда горожане по инерции называли «конное такси». На самом деле конка – это ранее существовавший в городе вид гужевого транспорта, когда запряженная лошадь тащит по рельсам пассажирский вагончик.

Глава 6. Эхо войны

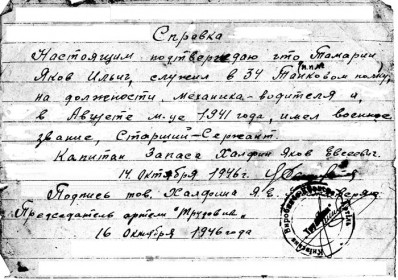

6.1. Халфин

Прежде всего маме необходимо было найти работу и выхлопотать пенсию за пропавшего без вести мужа. В Киеве нашёлся фронтовой сослуживец отца, он же его довоенный знакомый, Яков Халфин, который подтвердил факт нахождения отца в составе танкового полка. Напомню, что с его женой Умой мы встретились в июле 1941-го по пути в эвакуацию. На основании этой справки, а также сохранившихся папиных писем с фронта и, возможно, других источников районный военкомат оформил типовой документ-анкету за подписью начальника Управления по учёту погибшего и без вести пропавшего рядового и сержантского состава генерал-майора Шавельского.

Сейчас в интернете опубликовано очень много материалов об истории войны. По почтовому ящику и номеру войсковой части можно узнать имя соединения. Есть хронология событий на фронте и в тылу. Появились книги памяти участников войны, опубликованы карты военных действий и перечни соединений, сформированных в тылу. Я перечитал кучу публикаций, но так и не смог найти, где формировался 34-ый полк, о котором пишет Я. Халфин.

Для увековечения памяти отца я поместил в интернете, на сайтах veterani.1tv.ru и jmemory.org короткую запись и фотографию. Кроме того, на мамином надгробии в Вильнюсе высечена памятная запись об отце. Суммируя всю собранную информацию, я пришёл к следующему выводу.

2 июля 1941 года мой отец вместе с Яковым Халфиным были призваны на фронт и отправлены в направлении Житомира, а затем в г. Дзержинск Горьковской области, где формировались соединения. Примерно 14 августа они прибыли в военно-пересыльный пункт в г. Прилуки, где, кстати, находился штаб Юго-Западного фронта. Там судьба их разлучила, о чём папа сообщает в своём первом письме и на всякий случай указывает адрес Умы Халфиной. Папа пишет, что поскольку должности по его военной специальности химика не нашлось, он предложил себя в качестве профессионального фотографа и был направлен на фронт. Однако, видеть кошмарные сцены фашистских жертв он не смог и по его просьбе был снова переведён в другую часть на должность начальника продсклада в звании сержанта.

6.2. Нежин

Последние три письма отца отправлены 1 сентября из г. Нежина. В этот день согласно карте киевской оборонительной операции в городе дислоцировались части 21-ой армии Брянского фронта. (13 сентября город был захвачен немцами). Шестого сентября 21-я армия численностью около 80 тысяч человек продолжала отступление и была передана Юго-Западному фронту, в составе которого оказалась в «Киевском котле». Раньше об этом котле нам не говорили. Сейчас его называют крупнейшим окружением в мировой истории войн. Погиб целый фронт, полностью уничтожены 5-я, 21-я, 26-я и 37-я армии, а 38-я и 40-я армии разгромлены частично. Взято в плен 665 тысяч человек. Для сравнения, под Сталинградом советскими войсками была окружена немецкая группировка в 330 тыс. человек. Командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник М.И. Кирпонос застрелился. Остатки частей 21-ой армии под командованием генерал-лейтенанта В.И. Кузнецова во второй половине сентября прорвались из окружения в район Прилук, выйдя к реке Псёл, откуда были отведены в район г. Ахтырка для доукомплектования.

Мне остаётся только гадать, при каких обстоятельствах и где закончилась жизнь моего отца, с которым я расстался, не дожив до года. Погиб ли он в бою, при отступлении или в плену? После войны у мамы ещё долго теплилась надежда, что отец мог попасть в немецкий плен, как миллионы других, ведь даже по российским данным потери пленными за годы войны составили 4 млн. 559 тыс. человек (Германия называла 5 млн. 270 тыс.). Но и возвращение на родину побывавших в плену не сулило им ничего хорошего, ибо попадание советских военнослужащих в плен считалось изменой и каралось расстрелом. Плюс репрессии для членов семьи.

Получив официальное подтверждение того, что отец пропал без вести, мама начала получать пособие по соцобеспечению. Побывав в Киеве, она не только достала упомянутую записку Якова Халфина, но и узнала у соседей некоторые подробности судьбы своих родителей и сестры. Тётя Софа тоже съездила в Киев и имела возможность вернуть свою сохранившуюся квартиру, так как соседи и дворник опознали её личность, но решила переписать квартиру и вернулась в Вильнюс. А вот свою шубу, сданную до войны в ломбард, получить удалось, ибо киевские архивы и ломбарды тоже побывали в эвакуации.

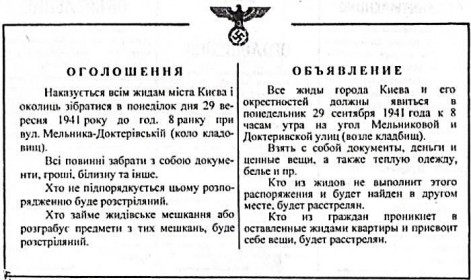

6.3. Бабий Яр

О Бабьем Яре написано много публикаций и книг. Среди них, на мой взгляд, особое место занимает книга Анатолия Кузнецова, очевидца этих трагических событий. Эта книга настолько реалистична, что читая её, леденеет сердце.

Оказавшись на грани окружения, командование Юго-Западного фронта было готово оставить Киев, но 11 сентября 1941 года Сталин лично приказал Командующему фронтом М. Кирпоносу удерживать город любой ценой. И только в ночь на 18 сентября, когда немцы замкнули кольцо, Москва разрешила отступление.

Оставляя город, инженерные войска подорвали все четыре моста, по которым ещё шли другие части и беженцы, а также электростанцию и водозабор. В городе оставались ещё 400 тыс. жителей. Днём 19 сентября до прихода немцев киевляне разгромили городские магазины, забрав оттуда всё, что можно. Через несколько дней оккупационные власти под страхом расстрела заставили население вернуть украденное.

24 сентября начали взрываться гостиницы, магазины и жилые дома на Крещатике и прилегающих улицах. Подрывы производились при помощи радиоуправляемых мин, тайно заложенных командами НКВД задолго до сдачи города. Уничтожению подлежали здания, в которых должны были размещаться немецкие штабы, органы оккупационной власти, квартиры немецких генералов и офицеров. В первые же дни бедствия, вызванного взрывами и пожарами более 50 тыс. киевлян остались без жилья и имущества.

26-28 сентября немецкое командование через киевских раввинов обратилось к еврейскому населению с воззванием: «После санобработки все евреи и их дети, как элитная нация, будут переправлены в безопасные места».

27-28 сентября весь город был обклеен объявлениями оккупационных властей следующего содержания:

Одновременно через дворников и управдомов распространялась дезинформация о намерении провести перепись и переселение евреев.

29 сентября всех собравшихся отконвоировали к глубокому оврагу на тогдашней окраине города, носящей название Бабий Яр, и там расстреляли, предварительно раздев и складировав одежду и личные вещи. Маленьких детей сбрасывали в овраг и закапывали живыми. Только по немецкой статистике в результате этой акции, проведенной 29–30 сентября 1941 года, погибло 33 771 человека (дети до 3 лет не учитывались). Казни в Бабьем Яру евреев, цыган, коммунистов, подпольщиков, заложников, военнопленных, священников, а несколько позже и украинских националистов не прекращались в течение всего времени оккупации. Общее количество расстрелянных составило от 75 до 200 тысяч человек.

Почему киевские евреи добровольно шли на расстрел? Во-первых, многие из них решили не уезжать, потому что, помня первую мировую войну, считали немцев вполне цивилизованными людьми, говорившими на схожем с идиш языке. Нашей маме, например, запомнилось, как в 1918-м немцы ладили с детьми, угощали их мёдом, играли на губной гармошке. Никто не слыхивал об антисемитизме гитлеровцев и зверствах вермахта в Западной Европе. Советская пропаганда об этом умалчивала ведь фашистская Германия была союзником Советского Союза. Во-вторых, было достаточно много и тех, кто не питал к советской власти тёплых чувств и рассчитывал при оккупантах на реставрацию дореволюционных порядков. Короче, несмотря на крупномасштабную эвакуацию и активные призывы, многие еврейские семьи предпочли остаться дома.

Предполагаю, что мой дедушка и мамина сестра с двухмесячной дочкой так же, как десятки тысяч других киевских евреев, поверив в гуманизм оккупантов, добровольно отправились в Бабий Яр, где и оборвалась их жизнь. Прикованную к постели бабушку они вынуждены были оставить. Однако, через несколько дней немцы в результате зачистки забрали её, неизвестно живую ли, и увезли по тому же адресу. Это всё, что удалось узнать маме у дворника в Киеве.

В 1986-ом году мы с дядей Нюмой посетили Бабий Яр, и я узнал, что здесь расстреливали в том числе и попавших в «Киевский котел» военнопленных из фашистского концлагеря в Дарнице. Так что не исключено, что тут покоятся не только мои дедушка, бабушка, тётя с младенцем, но и папа.

Глава 7. Вильнюс

7.1. Детство

Во второй половине октябре 1945 года мы приехали в Вильнюс и поселились в квартире, которую дядя Боря устроил для нас, пользуясь правами командира воинской части. После перенесённых бытовых мук эмиграции эта квартирка на первом этаже большого дома на углу улиц Субоч и Бокшто казалась нам роскошью. Две смежные комнатки площадью примерно по 10 квадратных метров, небольшая кухня с плитой и прихожая – предел мечтаний. Дядя Боря с тётей Софой и домработницей Юзей жили в соседнем подъезде, в большой четырёхкомнатной квартире с балконом.

Следы недавно закончившейся войны были видны повсюду: остовы разбитых и сожжённых зданий, изуродованные осколками снарядов стены домов. Запомнилась Немецкая улица, вся правая сторона которой была в развалинах. Мы с моими новыми дворовыми друзьями Валькой, Януком и Юркой, любили здесь бегать по загадочным останкам разрушенных строений. Всё было необычно и интересно. Особенно кино в ближайших двух кинотеатрах Адрия и Казино. Перед началом сеанса в фойе давали концерты. Главным критерием выбора фильма была стоимость билета. Ориентировались на один рубль, ну, в крайнем случае – полтора. Ещё были кинотеатры подальше – Аушра, Пионерюс и Гелиос. Последний представлял из себя огромный деревянный сарай с двухскатной крышей. Потом я узнал, что это была построенная немцами конюшня.

Лора(во втором ряду, справа) среди однокурсниц техникума торговли. Рядом с ней – Галя Малахова, ниже Гали – Роза Гордон

Лора училась в женской гимназии, но после семи классов вынуждена была оставить её и поступить в техникум советской торговли. Там платили стипендию, такую нужную для семейного бюджета.

У Лоры были закадычные подружки по техникуму Роза и Нина. Жили они совсем рядом и для ежечасного общения требовалась надежная связь. Для этих целей Лора использовала в качестве курьера младшего брата. К примеру, напишет на листке бумаги весточку «Роза, пойдём в кино» и отправляет меня по адресату. Роза садилась за стол с массивным чернильным прибором в виде лошади и каллиграфическим почерком выводила ответное послание.

Сестра водила меня в детский садик на улице Траку. По пути непременно покупала мне леденец в виде петушка на палочке. Мне кажется, что потом я и сам ходил в садик. В пятилетнем возрасте мама решила сделать из меня Давида Ойстраха. Недалеко от нашего дома шёл набор в музыкальную школу. Конкурс был большой, тестировал легендарный литовский скрипач Эугениюс Паулаускас. Меня приняли, поскольку я почти безошибочно угадывал на слух клавиши пианино и воспроизвёл какую-то песенку без слов. Увы, маминой мечте не суждено было сбыться, ибо необходимую для занятий самую маленькую скрипку «восьмушку» она купить не смогла.

Очень рано и совершенно самостоятельно я научился читать. Взял название газеты «Правда» и расшифровал все буквы. Сам записался в библиотеку, а затем в школу. Первый класс посещал в крошечном помещении жилого дома, напротив Остробрамы. Со второго класса учился в новой школе, в двух шагах от дома. Сидя за партой, мог наблюдать как Лора мыла окна. На большой переменке успевал сбегать домой. Нашу школу строили немецкие военнопленные. Их водили строем под конвоем, а мы любили бегать за ними.

В школу я записывался самостоятельно и назвался русским, потому что, как я рассудил, не был ни литовцем, ни поляком, ни немцем. Другие национальности мне не были известны. О своих еврейских корнях я узнал только в суворовском училище лет в четырнадцать. Мама с Лорой по понятным мне только впоследствии причинам не хотели преждевременно травмировать меня этой новостью. Долгое время, вплоть до окончания учёбы в военно-морском училище, я чувствовал над своей головой «дамоклов меч», наивно полагая, что рано или поздно мне аукнется обман партии и правительства.

Детские годы вспоминаются как весёлая, беззаботная пора. Всё лето мы купались на речке Вилейке, у большого камня, который до сих пор красуется посреди воды, как островок. Двор наш на зависть другим мальчишкам был просторный, с прекрасным видом на башню Гедимина и весь старый город. Днём играли в футбол, места было достаточно, пока откуда-то не приехал старый студебекер, да и остался умирать на несколько лет. Мы залезали в кабину, крутили баранку, а в кузове устраивали посиделки. Девчонки играли в классики, мы делали рогатки, тайно играли в карты. Под вечер начинались игры в прятки, благо было много потайных мест. Любимым укрытием считался погреб в малом дворе. Туда, глубоко вниз, вели таинственные крутые ступени. С наступлением сумерек, когда наша энергия достигала апогея, родители начинали зазывать детей домой. С третьего этажа малого двора настойчиво доносилось: «Юра домой!» У Юрки был старший брат Рома, который где-то в литовской глубинке воевал с «лесными братьями», а потом погиб.

Летом тётя Софа забирала меня в Яшуны. Там, в тридцати километрах от города, на территории спиртзавода, директором которого был дядя Боря, стоял дом с большим огородом. Безгранично преданная хозяйке и неутомимая домработница Юзя, приобщала меня к деревенским работам. Я помогал ей на огороде, ходил в погреб за сметаной, взбивал масло, наблюдал за дойкой коровы, собирал в лесу грибы. И ещё пас коров вместе с пастухом. Иногда меня брали с собой в кузов грузовика за сырьём для спирта: картофелем или зерном. Савва, дочка тёти Софы, до сих пор помнит, как однажды после такой поездки раздела меня догола и прямо во дворе отмывала в тазу.

У Лоры был приятель Юра Кирдянов. Я к нему был очень привязан, как к старшему брату. Он работал кем-то вроде инспектора. Покупал в баре кружку пива, затем доставал мерную ёмкость и контролировал полноту налива. Кроме этого он работал старшим пионервожатым в лагере Валакумпе (Валакампяй) и устраивал меня туда иногда по три смены подряд.

Я втайне гордился его покровительством ведь он в лагере был очень заметной и уважаемой фигурой. Как-то раз во время мёртвого часа (так раньше назывался послеобеденный сон) меня подняли, и несколько незнакомых мужчин повели в ближайший лесок. Надели на меня белую рубашку, повязали красный галстук, дали пионерский горн с красивым вымпелом и попросили побольше надувать щёки, изображая горниста. Потом направили на меня яркий свет, долго вертелись вокруг и отпустили досыпать. Возвратившись домой, я узнал, что стал кинозвездой. В очередном киножурнале, которым предваряли фильмы во всех кинотеатрах Литвы, моя физиономия на весь экран выдувала знакомую мелодию пионерской зорьки.

Зимой тоже не скучали. Наша улица Бокшто с крутым склоном служила великолепным санным треком. Хорошие санки были роскошью, поэтому использовали всё, что скользило. Умельцы наловчились изготавливать из трубы «драндулеты». Их конструкция отличалась незатейливостью и функциональностью. На них можно было кататься стоя втроём и даже вчетвером. Другое более совершенное изобретение – «самолеты». Сколачивали из досок щит и крепили к нему ненужные коньки. Маневренность обеспечивалась поперечной поворотной планкой. Коньки различались на ледянки, снегурки и дутыши. Их крепили к валенкам верёвками и закрепляли палочками. А мне Лора купила за девять рублей маленькие лыжи без палок.

7.2. Лена

Повзрослев, стали ходить на каток в Дом офицеров. Там было морозно и весело, играла музыка. За счастье считалось пригласить девочку и прокатиться с ней пару кругов, держась за руку. Моей дульсинеей, практически всё детство, была Ленка Пятилетова. Мы с моим ближайшим другом Януком были влюблены в неё по уши, но не признавались друг другу в этом. Её окно притягивало наше внимание словно магнит. Ленка привлекала меня своей красотой, нарядами и озорным характером. Однажды ей купили настоящий юношеский велосипед «Орлёнок», и я был удостоен чести прокатиться на нём. Не понимаю до сих пор, как мне удалось первый раз в жизни сесть на велосипед и сразу поехать. А как остановиться не знал. «Крути педали назад!» – крикнула Ленка. Ну я и крутанул… с последующим кульбитом вперёд.

У Лены был отец, очень важный полковник, обаятельная мама и скромная старшая сестра Галя. Янук эмигрировал в Польшу, а я с Ленкой переписывался из суворовского училища, хранил и перечитывал её письма. Потом уже будучи морским кадетом отважился и пригласил Лену в кино, подальше от центра, и там на последнем ряду мы дали волю своим давним эмоциям.

Мама наша начала трудиться практически сразу по приезде в Вильнюс. Вся её трудовая история прекрасно отражена в сохранившейся трудовой книжке, испещрённой записями о местах работы. Будучи по тем временам неплохо образованной и обладая определёнными организаторскими способностями, мама постоянно была в поиске и не гнушалась любой должности. Работала в отделе репатриации граждан, продавцом в пивном баре, в столовой и даже решилась торговать на рынке собственными пирожками. Долго исполняла обязанности секретаря парторганизации на пивзаводе «Таурас», работала машинисткой в автобусном парке и бухгалтером в ДОСААФ.

Поскольку мама с утра до вечера пропадала на работе все домашние заботы легли на плечи Лоры. А ведь ей после войны исполнилось всего только тринадцать лет. Тем не менее, Лора успешно справлялась с хозяйскими обязанностями – убирала квартиру, мыла полы, топила печку, ходила на базар и варила обеды. Соседи говорили, дескать вот кому-то жена хорошая достанется! А ещё Лора находила время для вязанья и вышиванья.

Сестра и меня понемногу приобщала помогать ей наводить порядок в квартире, ходить в сарай за углём, растапливать печку. Частенько приходилось бегать за хлебом, который продавался по карточкам. Купленный на вес хлеб состоял из трёх-четырёх частей – буханка с довесками разной величины. По дороге домой маленькие аппетитные довески сами просились в рот. Муку продавали довольно редко в каких-то подворотнях. В длинных очередях выстаивали часами, меняя друг друга. Много позже, когда я очередной раз приехал на каникулы из суворовского училища, мне довелось принять участие в длительном процессе покупки популярного тогда холодильника «Саратов». Для этого ежедневно по утрам мы с Лориным мужем Лёвой ходили на обязательную перекличку. Отсутствующих сразу вычёркивали из списка. Запомнилось, как каждый раз громко объявлялась смешная фамилия одной старушки – «Девочка». И каждый раз она обиженно поправляла ударение – «ДевОчка».

Пищу в те времена готовили на примусах, сухой спирт для разжигания покупали на базаре. Потом перешли на керогазы, и я бегал с бидоном в керосиновую лавку на Конную площадь. Лора рассказывает, как однажды, когда она на минуту ушла из кухни, чтобы прочесть на календаре, как делать генеральную уборку, керогаз вспыхнул, и вся кухня стала чёрной.

Стирка проводилась поэтапно. С вечера бельё замачивали в жестяном корыте, балии. Утром тёмное бельё стирали на стиральной доске, а белое вываривали в выварке на плите, потом сушили во дворе на верёвках и гладили дома чугунными утюгами. Зимой по утрам в квартире царил холод, окна покрывались затейливыми узорами, на кухне вода в кастрюлях и тазах превращалась в лёд. Запомнился вкус сала, который аппетитным замёрзшим брусочком иногда, а, может, однажды, хранили в окне между стёкол. И ещё, как страшновато было ложиться спать в ледяную постель. Я становился у задней спинки кровати, закрывал глаза и бросался под одеяло с возгласом «За родину, за Сталина в холодную постель…ба-бах!»

Лора прекрасно заменяла мне маму. Заботилась о моём здоровье, следила за одеждой, прививала хорошие навыки. Тётя Софа говорила, что если Саша бегает во дворе грязным, значит Лоры ещё нет дома.

Одним летом мы с сестрой вместе отдыхали в санатории «Мать и дитя» в Паланге. Кстати, о Паланге. Впервые мы туда отправились в 1946-м. Снимали комнату в частном доме. Мама познакомилась с известным литовским поэтом Пятрасом Цвиркой. У него была красивая красная машина с двумя белыми звёздочками на заднем бампере. Его памятник, пока ещё стоит в Вильнюсе. В Паланге я категорически отказывался купаться в море, так как панически боялся воды. В последний день отдыха Лора с мамой, потеряв терпение, пошли на радикальные меры. Схватив за руки и ноги, они поволокли меня в море. Я сопротивлялся и вопил на весь пляж так, что люди подумали, не хотят ли меня утопить. Увы, морское крещение будущего подводника не состоялось.

Мои отношения с Лорой не всегда были гладкими. Однажды я загорелся желанием приобрести детский фильмоскоп. Он стоил десять рублей, но Лора категорически отказывалась его мне покупать, видимо, за какие-то провинности. Я выбежал на улицу и лихорадочно стал соображать, где бы добыть десятку. Внутренний голос посоветовал мне поискать счастье на нашем рынке «Гале». И вот иду я вдоль молочных рядов и зрю издалека на полу лежит денежка. Продавцу из-за высокого прилавка её не видно, а покупателей вокруг нет. У меня застучало сердце, но я отважился нагнуться и поднять купюру. О, чудо, это была десятка! Я немедленно помчался в магазин, купил заветный фильмоскоп и к приходу сестры как ни в чём не бывало спокойно рассматривал плёнки. Лора не захотела верить тому, что я нашёл на базаре нужные 10 рублей и дала мне хороших чертей.

Я был очень стеснительным мальчиком или, как сейчас говорят, закомплексованным. Никогда не выпячивался и предпочитал оставаться в тени. В Суворовском училище наш преподаватель немецкого языка так прокомментировал мой характер: «Зачем быть первым, если удобнее – вторым». У маминого сотрудника по пивзаводу была очень красивая дочка Ира Гузенберг, моя ровесница. Как-то раз мама повела меня к ним в гости. Боясь увидеть эту красавицу, я наотрез отказался подниматься на третий этаж. Хозяева активно зазывали меня с балкона – я упёрся, как баран. И тут вышла сама Ира, протянула руку и полностью меня обезоружила своим обаянием. Много лет спустя стало известно, что Ира тоже училась в Питере, а вернувшись в Вильнюс, стала чемпионкой Литвы по художественной гимнастике. Незадолго до моей эмиграции в США, когда очень нужны были деньги, наши пути вновь пересеклись. Она тогда собирала материал о вильнюсском гетто и подрядила меня перепечатывать по-литовски её рукописи. Я старался, но Ира, как дотошная училка, находила ошибки и отчитывала меня, словно нерадивого ученика. Но я не обижался, потому что улыбка её осталась такой же чарующей.

7.3. Тётя Софа

То, что тётя Софа не являлась нам кровной родственницей, я узнал довольно поздно и очень этому удивился. Мне казалось, после мамы и сестры это самый близкий человек. Так уж получилось, что эта «тётя по браку», обладая сильным характером, энергией и инициативой, сыграла большую роль в судьбе нашей семьи. Она помогла нам вернуться из эвакуации и пережить трудности обустройства в Вильнюсе, давала практические советы.

В моих глазах тётя Софа производила впечатление не просто женщины, а благородной дамы. Это читалось на её лице, осанке, манере поведения и умении одеваться. Чтобы в этом убедиться, достаточно было только зайти в её квартиру и увидеть, как сервировался стол в гостиной и чем кормили гостей. Достаток семьи хорошо просматривался на фоне тогдашней серой и убогой жизни. Ну, а мы были все-таки хоть и близкими, но бедными родственниками. При всем при этом тётя Софа не выглядела «барыней» в понимании бедного обывателя. Будучи искусной и предприимчивой портнихой, она хорошо знала цену своему труду. А о кулинарных достоинствах и говорить нечего! Лора старалась быть её ученицей.

Ещё моя тётушка отличалась начитанностью, немного ориентировалась в политике, читала, правда, по диагонали, передовицы газеты «Правда». Несмотря на отсутствие религиозности, она хорошо знала еврейские традиции. К советской власти симпатий не питала.

– Это ваши коммунисты наломали дров! – укоряла она маму за её партийную принадлежность. Разговаривала тётя Софа громко и выразительно, хохотала раскатисто и от души, любила рассказывать анекдоты и открыто выражала свои чувства, порой бестактно.

– Ну, что еврейцы? – начинала она иногда, заходя к нам домой.

– Подумать только, как загар может так обезобразить женщину! – воскликнула, увидев вернувшуюся из Паланги загоревшую Лору.

– Это я вас спасла и вызвала из Кургана!

Но как-то подолгу ни мама, ни Лора на тётю Софу не обижались, хотя периоды «заморозков» и случались. Лору, кстати, она очень любила, учила хозяйским премудростям, советами и способствовала её замужеству. Несмотря на свой острый язычок, тётя Софа со своим мужем, шуточки себе не позволяла. Жили они душа в душу. Дядя Борис никогда с женой не спорил, был «подкаблучником», нежно называл её «Маюшка» и любил до конца жизни.

Сын Руслан был завидным красавцем, закончил в Питере артиллерийское училище, служил в Душанбе, демобилизовался майором, а, вернувшись в Вильнюс, занимался бизнесом. Старший сын Руслана – Сергей не смог найти себя, менял работу и жильё, уехал в Душанбе, там женился и трагически погиб. Его младший брат Илья работал таксистом, потом – на дальних европейских перевозках, умер от инфаркта в Англии. Его вдова Нина переселилась в Германию, сын Руслан – в Голландию, а дочка с мужем и двумя девочками живут в Норвегии.

Тётя Софа после смерти сына решилась на эмиграцию в США, где у неё обнаружился родной брат. В 1992 году она вместе с дочерью Саввой и её семьёй переселилась в город Сент Пол. Тётя Софа прожила долгую, насыщенную жизнь, до последних дней была в здравом уме и умерла в возрасте ста четырёх лет.

Глава 8. Тула

8.1. Будни

В свои двенадцать лет я, как многие мальчишки, играл во дворе в войнушку и восхищался военными. Прочитал книгу о суворовцах «Алые погоны» и появилась мечта надеть эти погоны и брюки с лампасами. Мечта сбылась, правда, не сразу, а со второй попытки. Конкурс был 27 человек на одно место. Прошёл всех врачей, сдал экзамены, и вот последний рубеж – мандатная комиссия в республиканском военкомате. Претендентов осталось пятеро, а мест на всю Литву только три. Двоих приняли сразу. За одного ходатайствовал ЦК Компартии Литвы, за другого – опекун-полковник. Третьего Диму Муравьёва пропускать не хотели из-за дефекта речи – немного шепелявил. Судьбу сына решила его мама. Она пошла ва-банк: пала на колени перед столом комиссии и прильнула к сапогам председателя. Несчастную подняли и успокоили: «Принят Ваш сын, мамаша!»

Ну, а нам с Андреем Василёнком порекомендовали отправиться в училище в статусе запасных и за свои деньги. В Туле пришлось снова предстать перед врачами и держать экзамены. Помню, как начальник училища генерал-майор артиллерии Шуршин, узнав из документов о моём увлечении географией, спросил, могу ли показать на карте город, откуда прибыл. Я залез на стул и без труда нашёл знакомую звездочку литовской столицы, ведь карту хорошо знал ещё с пяти лет. В итоге приняли всех пятерых, но мне позволили сдать дополнительный экзамен и начать со следующего класса.

Я (сижу, второй справа) среди «хорошистов»

|

Наши будни начинались с утреннего звонка. Дверь настежь распахивалась, появлялся наш офицер-воспитатель майор Кузьмин, и спальня оглашалась его командой: «Взво-од, подъём!» Наблюдая за нашими лихорадочными сборами, он стоял, нервно поигрывая связкой ключей в заложенных за спину руках и, играя желваками, сквозь зубы цедил: «Ишь, мальчики, разнежились! Выходи строиться! Одна минута прошла!» Если кто-то не успевал вовремя встать в строй или пытался схитрить, надев гимнастёрку на голое тело, следовала возвратная команда: «Взво-од, отбой!» И надо было не только уложиться в отведённые минуты, но и правильно сложить обмундирование. Такие упражнения «подъём-отбой», бывало, следовали одно за другим для отработки норматива.

Но однажды Кузьмин нас здорово удивил. Саша Пузаков и Володя Беженуца любили бренчать на гитаре популярные тогда криминальные песенки, вроде «Я помню тот Ванинский порт…», а мы подсаживались рядом и подпевали. Неожиданно в спальне появился Кузьмин. Мы – врассыпную, а он взял гитару и, усевшись на край койки, начал играть, да так заправски. Все обомлели, ведь мы думали, что он солдафон, да и только.

Конечно, и офицеры, и сержанты, и учителя, заменившие нам погибших на войне отцов, воспитывали, как умели. Они учили, ругали, наказывали, но, вероятно, и любили нас. А вот у старшего сержанта Воищева методика воспитания была другая – без лишнего шума. Во время занятий он наведывался в спальню с внезапной проверкой, результаты которой мы обнаруживали на переменке. Посреди коридора нашему взору открывалась целая куча предметов гигиены и одежды, извлечённых из тумбочек, а плохо заправленные постели были безжалостно перевёрнуты вверх матрацами. Ещё он практиковал ночные рейды и, обнаружив небрежно уложенную на ночь одежду, поднимал спящего воспитанника.

8.2. Преподаватели

Я стою во втором ряду, четвёртый справа |

Теперь-то я понимаю, что преподаватели в училище были замечательные. Математику вёл майор Вадим Фаддеевич Кузнецов. Поговаривали, что он преподавал свою арифметику Магницкого ещё в дореволюционное время в духовной семинарии, располагавшейся в нашем здании. Несмотря на пожилой возраст, Кузнецов обладал кипучей энергией, каждое слово чеканил, словно забивал гвозди, беспощадно высмеивал лентяев. Историю преподавал другой майор Кузнецов, под чей монотонный рассказ о барщине и оброке глаза закрывались сами собой. Был еще один историк (не припомню фамилии), который начинал свой урок с проверки наших рук, ушей и подворотничков.

Однако самым оригинальным педагогом был третий майор Кузнецов по прозвищу «Pfeifen» (свистеть, нем.). Он в корне перестроил систему обучения немецкого языка. Классы были разбиты на группы по 10 человек. Вместо традиционных учебников мы пользовались специально подготовленными текстами, которые надо было вызубрить. По-русски на уроках Кузнецов практически не говорил, что скоро стало вполне привычным. Свои длинные монологи «Pfeifen» иногда неожиданно прерывал для тестирования словарного запаса своих учеников. Приказывал немедленно убрать всё с парт и раздавал листочки с десятком немецких или русских слов, подлежащих переводу. Через несколько минут бумажки изымались, и урок продолжался. Любая провинность наказывалась двойкой в журнал.

Иногда занятия проводились в специальном классе, где мы, надев наушники, прослушивали немецкие тексты. Они были длинными и клонили ко сну, поэтому легко было пропустить мимо ушей вопрос, который заканчивался словами «отвечать будет суворовец…» – далее коварный «Pfeifen» уже вслух называл фамилию дремавшего отрока. В результате в журнале появлялась очередная двойка. Впрочем, четвертную оценку Кузнецов выводил, игнорируя традиционное среднеарифметическое правило. Порой, имея с десяток двоек, можно было заработать итоговую пятёрку.

Каждый четверг в училище объявлялся днём немецкого языка, когда запрещалось пользоваться «великим и могучим». За этим неусыпно следил сам «Pfeifen» в роли дежурного по роте. Для контакта с обслуживающим персоналом, например, с официантками, назначались переводчики. Они носили на рукаве красную повязку «Dolmetscher». Необычными и сложными были экзамены. Они включали в себя рассказ на пройденную тему, перевод газетной статьи, что-то еще и в заключении – двухсторонний синхронный перевод допроса немецкого военнопленного.

Подполковник Орлов пришёл к нам преподавать химию, самый скучный предмет. С виду сухой и нервный он оказался великолепным педагогом, сумевшим зажечь в нас интерес к этой науке. Первый же его урок о таблице Менделеева стал для класса захватывающим спектаклем. Его знаменитая команда «Первые ряды, ложись!» как предупреждение при демонстрации опыта образования гремучего газа, стала крылатой кадетской фразой.

Не могу забыть преподавателя русского языка и литературы майора Лаптева, напоминавшего мне Наполеона. Контуженный на фронте он периодически поплёвывал и покусывал свое правое плечо. Человек он был чрезвычайно эрудированный и ироничный. Мы побаивались Лаптева. Выглядел он всегда высокомерным педантом, но вот перед сочинением, а это был первый и самый трудный экзамен на аттестат зрелости, наш преподаватель открылся с неожиданной стороны. Он зашёл в класс, попросил плотнее закрыть двери и поведал «тайну» о том, как раскрыть тему сочинения. Скажем, у вас в памяти (или на шпаргалке) имеется сочинение о Щукаре по «Поднятой целине», а вам досталась тема «Ростки новой жизни». Не паникуйте, пишите то, что знаете, например о Щукаре, но вставьте несколько раз название темы.

Несмотря на военную дисциплину, мы шалили и хулиганили, как и полагалось в таком возрасте, обманывали воспитателей, устраивали «тёмную» провинившимся перед коллективом однокашникам, бегали в самоволку, а некоторые из нас и курили, и выпивали. В ходу были всевозможные шуточки и розыгрыши. У Помяловского есть книга «Очерки бурсы». Вот откуда пошли «шмась, салазки», вынос в туалет спящего с кроватью, зубная паста в нос, а также привычка всем давать прозвища. Курение в училище строго возбранялось, поэтому «запретный плод» вкушали где угодно: в туалете, в бане, под одеялом, в кино. Неслучайно среди выпускников нашей роты некурящих оказалось явное меньшинство.

В те времена в моде были брюки клёш. Для растяжки применялась самодельная фанерная трапеция со шкалой, задающей ширину штанины. Процедура проходила ночью и тайно, очередь занимали с вечера. Перед отъездом на каникулы самые смелые шли на риск – вшивали в брюки клинья. Как правило, это не ускользало от бдительного глаза старшины А. Новикова, нашего каптенармуса по прозвищу «Тур», и заканчивалось заменой брюк с алыми лампасами на штрафные узкие хлопчатобумажные.

Иногда в воспитательных целях и в порядке коллективной ответственности вместе с нарушителями наказывался весь взвод после отбоя марш-броском. Надо признать, что наказывали нас, в общем-то, нестрого. В кадетском гимне были такие слова: «Незнакомые дяди грубо брали за ворот, по ночам заставляли нас полы натирать, а ещё вечерами не пускали нас в город и учили наукам, как людей убивать». Убивать нас, разумеется, никто не учил, а вот к военным наукам немного приобщали летом в лагере, вблизи знаменитой Ясной Поляны.

Помимо общеобразовательных дисциплин нам давали уроки музыки и танца, учили немного светским манерам. Должны ведь были офицеры, пусть пролетарского происхождения, уметь вести себя в обществе, ухаживать за дамой и танцевать, как минимум, вальс. Вспоминаю свой пережитый стыд, когда вальсируя с учительницей во время сдачи зачёта, я в волнении наступил ей на ногу, и услышал: «У, медведь!», за что получил тройку. Бальные танцы: краковяк, падеспань, падекатр и другие вёл мужчина. Он учил нас во время танца смотреть партнёрше в глаза и не сворачивать шею, заглядываясь на других.

Эти и другие наставления мы отрабатывали на училищных вечерах танцев, бывших в ту пору основным развлечением молодёжи. Выбор девочек и качественно, и количественно был вполне приемлемым, но настроение омрачал сидящий в самом центре, у сцены, дежурный офицер, который следил, чтобы партнёры не очень сильно прижимались к партнёршам.

Считалось, что одним из недостатков в воспитании суворовцев было отсутствие женского влияния. Так вот, я был одной из жертв этого недостатка, ибо всячески сторонился прекрасного пола, предпочитая общаться с ним методом переписки. Потом уже в Питере, надев морскую форму, я вынужден был исправлять свой изъян и наверстывать упущенное.

8.3. Столовая

Пытались нас научить культуре поведения за столом. На обеденных столах в мельхиоровых кольцах стояли свёрнутые в трубочки индивидуальные белоснежные салфетки. Их следовало укреплять на груди, прежде чем следовала команда: «Садись!» Кормили в училище лучше, чем в армии, но нашим молодым растущим организмам всегда хотелось ещё. В столовой святым делом считалось прибежать к столу первым и «захамить» кусок побольше да пожирнее.

Выглядело это так. От входных дверей мы «брали низкий старт» и, набирая скорость по скользкому кафельному полу, входили в крутой вираж. Хитрее всех действовал Лёха Прохоров. Чтобы избежать заноса, он добегал до противоположной стены, отталкивался от неё и, получив дополнительный импульс, опережал соперников. Как-то раз и мне удалось стать одним из лидеров этой гонки (все-таки я был спринтером). Подбежал к столу, занёс руку на самое большое яблоко, но получив толчок сзади, кистью ударился о косяк стены. Взглянул на правый мизинец и ужаснулся – он торчал штыком. Проблему, не задумываясь, решил Саша Куликов – дёрнул палец и привёл его в исходное положение.

Масло выдавали одним брусочком на пятерых. Деление на порции поручалось двум кадетам, один из которых водил ножом вдоль бруска взад-вперёд, другой, отвернувшись, командовал: «Режь!» В итоге можно было либо выиграть почти весь кусок, либо довольствоваться слизыванием остатков с ножа. Ещё бегали в хлеборезку просить «черняшку» и носили её в карманах, отщипывая кусочками. «Беляшка» шла по первому сорту. Забавлялись изготовлением собственного мороженого. В жестяную коробочку из-под зубного порошка выкладывали творог и закапывали на день под снег.

За несколько лет до выпуска повысили норму продпайка. В этот первый день я был дневальным и пришёл на завтрак после всех. Увидев обилие съестного, набросился на еду. Быстро набил желудок, а глаза хотели ещё – не оставлять же столько добра! Пришлось встать, немного попрыгать для утряски, после чего продолжил завтрак. Слышу, кто-то давится от смеха. Поднял глаза – это сержант Горелов, который сидя поодаль, стал свидетелем моей жадности.

Был у нас во взводе Герман Гладышев, худосочный и нескладный юноша, по прозвищу «Тыц». Учился он на одни пятёрки, обладал прекрасной памятью, особенно по части исторических дат. Однажды Гера выиграл на спор десять киселей. Он подошёл к подоконнику, где обычно официантки оставляли третье блюдо, взял поднос с полными кружками и торжественно понёс свой выигрыш. Но кто-то поставил подножку, и бедняга растянулся на полу в луже киселя.

Словом, скучать не приходилось. Пик дневных эмоций приходился на последние часы самоподготовки. Вот когда после приготовления уроков можно было расслабиться, почитать книжку, написать письмо, или тайно закрывшись в фотолаборатории, заняться печатью. Затем на вечерней прогулке мы распевали: «Учил Суворов в лихих боях держать во славе российский флаг». Но неумолимо приближался отход ко сну, и перенасыщенные дневными впечатлениями, мы долго не могли угомониться, пока не появлялся кто-нибудь из офицеров или сержант Горелов не рассказывал очередную страшилку на сон грядущий.

Спорт в училище котировался очень высоко. Видовые разрядные значки ценились как ордена. Рейтинг кадетов определялся отнюдь не успеваемостью, но спортивными достижениями. Фамилии спортивных звёзд были у всех на слуху. В нашей роте тоже хватало известных спортсменов, среди которых были и мои земляки: Гоша Семёнов, Слава Моченят и Юра Мейсак. Что касается меня, то в спорте, как и во всём другом, я не выделялся. Правда, участвовал в двух спартакиадах СВУ, но результатами похвастаться не мог.

В праздничные дни мы надевали мундиры с золотыми катушками и под духовой оркестр следовали торжественным маршем по центральной улице Коммунаров в Дом офицеров. После скучного доклада вручались грамоты, и начинался концерт художественной самодеятельности. У меня большой интерес вызывали награды, украшавшие парадные мундиры офицеров и старшин. Я без труда различал по ленточкам почти все медали и с восхищением рассматривал наиболее богатые «иконостасы» По возвращении в училище нас ждал торжественный обед с пирожными, моим любимым молочным супом с макаронами и духовым оркестром, исполнявшим фирменные вальсы и польки.

8.4. Медаль

Дело шло к выпуску, и пора было определяться с выбором военной специальности. Начитавшись книг о дальних странах, я продолжал мечтать о морских путешествиях. Почему не пошел в нахимовское училище? Но тут на мою голову свалилось счастье: суворовцам-медалистам разрешили поступать в военно-морские училища.

Готовлюсь к спартакиаде суворовских училищ |

Я не был отличником, но мысль получить медаль и стать моряком овладела мной бесповоротно. Однако перед экзаменами на аттестат зрелости возникло серьёзное препятствие – двойка по бегу на 1500 метров. Физрук был непримирим, общая пятёрка не выходила, и это сводило на нет все мои остальные пятёрки. Получив добро на пересдачу зачёта, начал ежедневные тренировки. Увы, ничего не получалось. Несмотря на то, что я дважды участвовал во всесоюзных спартакиадах суворовских училищ, бег на средние дистанции был для меня камнем преткновения. Помощь пришла от смекалистых друзей. Так как часть дистанции проходила за фасадом училища, вне поля зрения преподавателя, то каждый раз, когда я скрывался за углом здания, два товарища брали меня за руки и буксировали. Только так я уложился в норматив и в итоге смог получить заветную золотую медаль.

Глава 9. Москва

Тульское суворовское училище

|

Запали в памяти парады в Москве. Удовольствий было много: десять дней в столице без учебы, ежедневные увольнения, театры, музеи и дополнительный паёк. Тренировки проходили в ЦПКиО им. М. Горького, у Крымского моста, под руководством элегантного полковника Шадрина. Мы гордились своей строевой выправкой и парадными традициями, берущими начало от парада Победы.

Но с приходом нового начальника училища наши московские «каникулы» заметно урезали, ввели обучение в арендованной школе, сократили увольнения. Назревала «революционная ситуация», закончившаяся голодовкой. Помнится, мы сидели за столами и демонстрировали полнейшее безразличие к столь желанным яствам. Сидящие по другую сторону «питоны» (нахимовцы) недоуменно смотрели в нашу сторону – их завтрак был несравненно скуднее нашего, ведь свой дополнительный паёк они получали на ужин.

Дежурный офицер, уловив неладное, вызвал всё начальство, включая прикомандированного к парадному батальону майора КГБ. Нас вывели и перед строем призвали к ответственности, после чего снова усадили за столы. Бесполезно! Не нашлось ни одного штрейкбрехера, ибо презрение кадетского коллектива было пострашнее любого административного наказания. Тренировку в тот день отменили. В утомительном безделии все ждали неотвратимых репрессий, но случилось обратное – часть льгот была восстановлена, а нашей роте на полгода раньше отменили стрижку наголо.

Глава 10. Ленинград

10.1. Учёба

Воинскую присягу я принимал в Высшем Военно-морском инженерном училище имени Дзержинского. Абитуриенты делились на две неравные группы. Основную часть составляли отслужившие один-два года на флоте матросы и старшины. Мы их называли «мариманы». Они в предыдущем году уже сдали вступительные экзамены и год на флоте числились кандидатами. Что касается нас, выпускников разных суворовских и нахимовских училищ, то мы шли вне конкурса, без экзаменов как медалисты. Вся наша кадетская братия жаждала попасть на электротехнический или кораблестроительный факультет и в течение недельного карантина томилась в ожидании предстоящего распределения. В конце концов, поймали офицера и спросили об этом. Его ответ нас ошарашил. Практически все мы без нашего согласия уже были зачислены на специальный (ядерный) факультет.

Фильм «Девять дней одного года» появился только спустя два года, но слово «ядерный» внушало страх. Наверное, наше всеобщее уныние было замечено. Поэтому на следующий день прибыл начальник первого факультета легендарный подводник капитан 1 ранга Браман. Он разъяснил нам, несмышлёнышам, как почётно под золотым шпилём Адмиралтейства, в старейшем военно-морском училище получить уникальную специальность, которую в стране дают только три самых престижных ВУЗа. Вот так произошло «принуждение к счастью». Впрочем, я не знаю тех, кто потом пожалел бы об этом выборе.

Для меня, как и для других одноклассников, эти пять лет жизни под шпилём запомнились на всю жизнь. Всё было ново, необычно и давалось с трудом. Привычка дотошно разбираться в предметах мешала мне поспевать за ритмом учебы. Я не успевал проглатывать новый материал. В отличии от «мариманов», многие из которых успели закончить профессиональные училища и были знакомы с техникой, я не мог отличить шпильку от шпонки, тупо смотрел на эпюры начертательной геометрии и путал аустенит с ледебуритом (технология металлов). И всё же карабкался, как мог, боясь завалить сессию и лишиться отпуска.

Помню наше первое занятие в лаборатории ядерных реакторов. Оделись во всё белое, на голове колпак, на ногах тряпочные чуни. Зашли в помещение, на дверях которого красовался знак «Осторожно, радиоактивность!» Преподаватель глянул на наши настороженные лица, улыбнулся и включил прибор, регистрирующий радиоактивный фон среды. Раздались одиночные щелчки. Потом по его просьбе один из нас поднёс к этому прибору свои наручные часы с фосфорными стрелками – раздалась автоматная очередь щелчков. Вопросы есть?

С каждым курсом учиться становилось всё легче. Закончились общеобразовательные дисциплины, начались специальные. Привлекательность предмета зависела от преподавателя. Моими любимыми предметами были теплотехника и турбины. Эти лекции читались неторопливо, доходчиво и уютно укладывались в моей голове. А вот в гидромеханике я не обнаруживал ни капли воды – одни интегралы. Ядерные реакторы был одним из профилирующих предметов и одним из самых непонятных. Перед сдачей этого экзамена нас консультировал начальник кафедры капитан 2 ранга Гусев. Он успокоил нас тем, что гарантировал три балла любому, кто сможет назвать и объяснить условие размножения нейтронов, так называемую «формулу четырех сомножителей». Только несколько лет спустя в учебном центре г. Палдиски я почувствовал вкус к этой науке.

По понедельникам, после бурно проведённых увольнений, нам преподавали историю военно-морского искусства. Лекции читал респектабельный капитан 1 ранга Лаптев. Он важно расхаживал по кафедре, попивал кофе из термоса, поглаживал свою окладистую бороду и, глядя на осоловевшую от его историй курсантскую аудиторию, учил: «Коньяк’c надо пить, господа гардемарины, а не водку!»

Поначалу невыносимо было привыкнуть к морской традиции лёгкого завтрака. Этот обычай я наблюдал ещё на московских парадах у соседних нахимовцев. Завтрак состоял из нескольких кусков хлеба, брусочка масла, сахара и чая. И на этих скудных харчах надо было просидеть три двухчасовых лекции в ожидании обеда. Кормили в училище прескверно. Я мучился ежедневными болями в желудке. После обеда любил с друзьями ходить к Флоре. Так мы называли буфет, где красовалась статуя этой богини и где мы покупали бутылку кефира с батоном. На втором курсе я всё-таки «загремел» в военно-морской госпиталь. Врач удивлялся, почему наше училище в Ленинградской военно-морской базе даёт самый высокий процент заболеваемости гастрита. Среди курсантов ходила легенда, якобы один из российских императоров, заботясь о питании морских кадетов, тайно наведывался в училище через запасной вход со стороны Зимнего дворца.

10.2. Увольнение

Главным событием курсантской жизни было увольнение. Соответственно, самым большим наказанием считалось его лишение, или на флотском языке «неделя-две без берега». Два раза в неделю открывались настежь ворота Главного Адмиралтейства, и на Невский проспект выкатывалась толпа жаждущих впечатлений курсантов. У каждого в кармане была увольнительная записка, срок действия которой заканчивался, как у Золушки, в полночь. Возвращение за несколько минут до этого часа, или, не дай Бог опоздание, грозило отчислением из училища. Потом на флоте я понял логику этого на первый взгляд несправедливого требования (см. ниже сюжет про Осовского). Добавлю, что существовала неформальная интерпретация фасада Адмиралтейства. Для тех, кто не видел его, поясню. У портала красуются две пары нимф, несущих небесную и земную сферы. Башню венчает воспетый Пушкиным позолоченный шпиль-игла с корабликом, городским символом. Курсанты говорили: «Связался с женщинами, получил два шара (двойку) и списали на корабль».

Учёба подходила к концу, многие переженились, я держал оборону и погрузился в дипломный проект. У каждого из нас был секретный чемодан с личной печатью, гордостью пятикурсника. В этих чемоданах хранились дипломы. Уходя на обед, чемоданы надо было сдавать в секретную часть. Но, посудите сами: дипломы лежат в закрытом на ключ классе охраняемого секретного факультета закрытого учебного заведения. Какие могут быть проблемы? И вот однажды, возвратившись с обеда, нас остановил перед дверьми дипломантской заместитель начальника факультета. В его руках была пачка чертежей. Началась раздача подарков, и я услышал: «Мичман Тамарин, пять суток ареста!»

Я горжусь тем, что провёл незабываемые пять суток на легендарной гауптвахте, что на Садовой улице, той самой гауптвахте, которую осчастливили своим присутствием юнкер-поэт М. Лермонтов и хулиганистый лётчик В. Чкалов. Как мичмана меня с сокамерниками освобождали от принудительных работ, но «ненавязчивый сервис» довелось вкусить сполна. Спали на щитах из скрипучих досок-самолётов под головой – подушки из наклонной доски. В туалет водили под конвоем. Ну, и конечно, тюремная диета – не растолстеешь.