Часть 4. От Певека до Сабетты

|

Певек

19.09.2020. Восточно-Сибирское море. Стоянка в Певеке на топливном причале.

«Седов» в Певеке |

Сам город чуть вдали (пешком замучаешься идти). Но и сход на берег не планируется – здесь, говорят, обострение вируса (врут, наверно, как обычно – и городские и седовские…). После того как привязались лагом к причалу (на баке два шпринга, два продольных и один прижим), вывесили спонсоров и всякую мишуру. Курсантов построили – появился местный народ. Немного погодя, состоялся интересный концерт на берегу, местными коллективами. Но объявлений никаких не было – курсанты стояли строем перед выступающими, а остальной седовский народ, кто был на палубе – посмотрели с борта.

Концерт местных самодеятельных коллективов

|

Я копался в плотницкой – объявлений никаких, и видел только часть концерта в записи своего соседа. Надо отметить, что очень красочно, динамично и современно.

Связь только по роумингу. Интернет слабенький и по воцапу не связаться. Уточнил у старпома относительно своего списания в Мурманске – тот подтвердил, что машина закручена, т.е. так и будет. А все разговоры капитана, старшего штурмана, что идти до конечного пункта – остались сами по себе. И я думаю, что капитан-наставник знает, что говорил в нашем с ним общении по этому поводу ещё в начале рейса. Некоторые из моих приятелей: «Ты же собирался идти до конца, да как же так?» – и т.п. На это могу только ответить, что Мурманск – тоже конечная точка СМП, и даже основной финиш. Все прочие идут домой в свои пенаты, а мне оттуда выбираться – большой вопрос, как оно будет. Но, основное – не оставляет чувство постоянного дискомфорта. Проявляется это во всём. Так что надо задумываться – не повернулось бы это каким-то боком. Какие-то мелкие звоночки имеют место. Возраст Сталина И.В. – никуда не денешься. Вождь – тоже, до последнего дня был здоров…

Стоянка в Певеке – крайне экономная, с точки зрения швартовок. Т.е. как привязались к топливному причалу, так и простояли до внезапного (ну, кто бы, сомневался!) отхода. С приёмом воды – ничего не получилось. Причал не оборудован для этой цели. Схода, конечно, нет – да и сами редкие певекчане, к нам добравшиеся – в масках. Соблюдают режим. За ночь приморозило, и сопки покрылись снежным узором. Красиво (когда тепло…).

Певек |

На судне обычный (морской) распорядок дня, хотя и стоянка. Я занимаюсь то ремонтом мебели в кубриках (но всё по мелочам – руководители строго пасут свих подопечных – жаль, с гальюнами у них нет жесткого досмотра), то прочищаю мойки и раковины. Добился некой виртуозности. Но с душевыми кабинами для тренизов – выпал в осадок. По моей части – засоров нет. Разобрал слив, проверил. Но какой-то, очень видимо заботливый за пассажиров, снабдил эти кабины электронным (!) устройством слива. Автоматика следит за наполнением водой гофра под сливом, включает насос (!) откачки и счастливые тренизы с сухими пятками выскакивают из этого душа. Ну, конечно, эта автоматика сдохла, наверное, на первом же тренизе. Претензии к плотнику – вода не сливается… Отсоединил гофрированный шланг от насоса (это пластиковая фитюлька размером со спичечную коробку) и вода самотёком утекла в шпигат, который рядом. Ну, а дальше – в Академию наук… Учесть ещё, что здесь же и курсанты стираются, сушатся, и конечно, тоже моются – этого конгломерата достаточно, чтобы умерло без конвульсий, любое электронное устройство.

Народ на стоянке развлекается тем, что подкармливает, невесть откуда появившегося, суслика. Это, как говорят – евражка (вроде бы так их называют). На редкость симпатичное уморительное создание с красивой шерстью и величиной около 30-ти см. Принимает стойку и ждёт. Как-то сразу он догадался, что эта выросшая на причале стена – источник корма. У фотографов – очередь. Уж столько наши женщины ему натаскали всего, что хватит на целую их армию и несколько лет. Всё это он добросовестно набивал за щёки, вдобавок ещё брал в зубы, что не поместилось, и быстро уносил куда-то, за край причала. Провожал нас до последнего мгновенья, совершенно не опасаясь швартовщиков, и всё выжидал в своей стойке – не подадут ли что ещё.

Хозяин тундры – евражка (так называют этих арктических сусликов) |

Но вечером отдали швартовы, прошли мимо города совсем рядом на удовольствие населению и погудели трижды своим ревуном-тифоном. На окраине города пришвартована плавучая АЭС, которую я много раз видел на достроечном причале Балтийского завода. «Академик Ломоносов». Вот и довелось увидеться вновь, после «Мира».

Северный морской путь (немного истории)

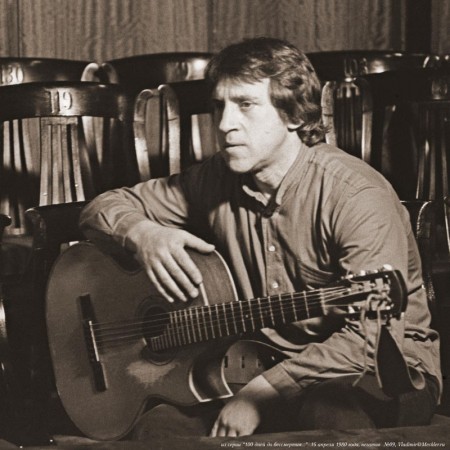

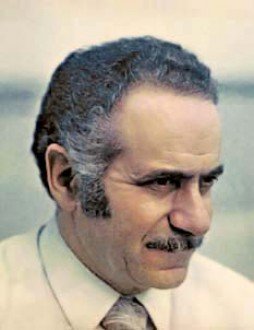

В актовом зале начали демонстрацию документального фильма «Северный Морской путь». Я не ходок на подобные просмотры, но тут пошёл, несмотря на некоторую к вечеру заезженность. В общем, довольно грамотно об освоении пути, возможности его применения и эксплуатации. У истоков стояли мудрые люди: профессора Самойлович Р.Л., Визе В.Ю. и многие другие ученые 20-х годов. А вот роль в освоении Арктики известного исследователя О.Ю. Шмидта в первой серии фильма показана не совсем корректно. Вроде бы как случайно попавший на эту стезю, и ничего в полярном деле не понимающий. А исследованием Арктики Отто Юльевича заинтересовал известный в то время ученый-полярник Рудольф Лазаревич Самойлович.

Но главным делом жизни О.Ю. Шмидта всё же была математика. Он заведовал кафедрой математики в МГУ и создал, признанную в ученом мире теорему, названную его именем. Уже став известным полярником, во время командировки в Геттинген на форум учёных в этой области алгебры потряс присутствующих своим докладом, причём на немецком языке. Теорема Шмидта по теории групп названа академиками одной из основополагающих в математическом мире. Впоследствии, занимаясь космогоническими проблемами, создал и ныне действующую теорию образования Земли и планет.

Отто Юльевич был образованным, увлеченным и разносторонним человеком. Хочу привести один пример. Он составил список книг, которые хотел бы прочитать и очень сокрушался, что на чтение сокращенного списка этих книг – понадобится 250 лет (чтобы прочитать полный список книг потребовалось бы тысяча лет!).

И к исследованию и освоению Арктики Шмидт отнёсся со всей присущей ему энергией, умом и страстью. Возможно, в деле освоения Севера и были нужны именно такие качества, плюс революционная бесшабашенность. Последнее, очень даже проявилось в утоплении известного парохода «Челюскин» в феврале 1934 г.

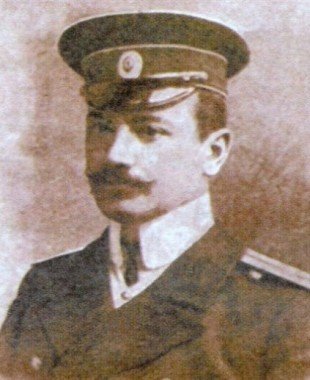

До «Челюскина» за одну навигацию по Севморпути летом 1932 г. единственный рейс совершил ледокольный пароход «Александр Сибиряков» под командованием капитана В.И. Воронина, начальником экспедиции был академик О.Ю. Шмидт.

«Сибиряков» почти прошел весь путь, но сломал лопасти гребного винта. Пароход сдифферентовали на нос, перетаскав тонны угля и прочего груза с кормы в нос. Заменили винт, но тут же сломали гребной вал. На самодельных парусах из угольного брезента вышли в Берингов пролив.

Во время войны, ледокольный пароход «Александр Сибиряков» героически вступил в бой с немецким тяжелым крейсером «Адмирал Шеер», пытавшемся обстрелять Диксон. Конечно, погиб с частью экипажа, но успел передать в эфир о появлении врага. Выпустил по крейсеру 64 снаряда из единственной пушки, получив в ответ не менее 250-ти. Но и этого хватило, чтобы фашист скрылся за дымовой завесой, вышел из боя и покинул Арктику. Через месяц после боя с одного из островов был снят член экипажа, чудом уцелевший после гибели корабля.

Отто Юльевич по окончании рейса на «Сибирякове», получает назначение начальником Севморпути. И с большевистским азартом рапортует о готовности использовать эту дорогу для регулярной эксплуатации любыми судами.

Снаряжается пароход «Челюскин» – обычный сухогруз, без всяких претензий на борьбу со льдами. Нагружают его доверху разнообразными товарами, продуктами и т.п. Берут пассажиров для доставки в какие-то порты по пути, в т.ч. женщин с детьми. Но коллегия капитанов, обсудив весь замысел, пришла к выводу, что делать этого нельзя – обычный пароход не пройдёт. И все отказываются командовать. Но что значит – в те времена не поддержать линию партии на освоение важного маршрута. Снова – капитан Воронин, которому, просто некуда деваться.

Итог известен. «Челюскин» ушёл под лёд, на котором остались все участники рейса. Но, успели выгрузить часть продовольствия, палаток, одежды и т.д. Погиб только один человек – завпрод. В последний момент он побежал на судно, видимо желая ещё что-то забрать с корабля – но вернуться не успел. Безусловно, выжить людям на льду удалось благодаря энергии и организаторским способностям О.Ю. Шмидта. И, конечно, абсолютная заслуга радиста экспедиции – выдающегося мастера своего дела Эрнста Теодоровича Кренкеля. В конечном итоге, как было сказано Бернардом Шоу: – национальную трагедию превратили в национальный триумф.

Но вторую часть этой эпопеи про Севморпуть на следующий день почему-то не показали (демонстрация первой была в актовом зале). Поэтому всё закончилось только гибелью «Челюскина» и горой ящиков на льду. Так что продолжение – в моей интерпретации по памяти из когда-то прочитанного.

Рано или поздно, О.Ю. Шмидта отодвинули в сторону от освоения Арктики. Партийное руководство было недовольно, что по СМП нет движения как курьерскими поездами – застревают во льдах суда, слабосильные ледоколы не справляются и т.п. В 1938-м году Шмидта на посту начальника Северного пути заменили на чекиста Папанина И.Д. Подвергли репрессиям (хотя уже был 1939-й год) известных полярников (расстреляли Р.Л. Самойловича, которого, как и других, Шмидт, зная обстановку, стремился уберечь). Разогнали, созданный им институт Арктики и Антарктики. Тем не менее, Шмидт уже успел сделать процесс освоения Арктики необратимым – строились ледоколы, работали научные экспедиции, но пожинал славу уже «браток» И.Д. Папанин.

Сам Шмидт уцелел, наверное, чудом. Был даже вице-президентом Академии наук. Президентом был С.И. Вавилов, брат которого, всемирно известный ученый-генетик Николай Иванович Вавилов, умирал в саратовской тюрьме. Так что, должность вице-президента не имела, наверное, вообще никакого значения. Но Отто Юльевич Шмидт себя ничем не запятнал в эти страшные времена. Архивные документы показали, кто кем был.

Вместо продолжения заслуживающего уважение документального фильма о Севморпути, сыграли аврал – чисто, по-иезуитски (по-седовски). За 15 минут до отбоя в 23 часа. Вчера я лёг, не раздеваясь – думая, что, не может такого быть – день и без аврала, да так одетый и проснулся только утром. Но на сей раз, считая, что день уже позади – утратил бдительность. Долгая тягомотина с местной брасопкой (никогда не привыкну). Уж не знаю, почему было – не подождать до утра. Ветер никакой – вряд ли оказывал большое сопротивление. Если это считается морской закалкой и преодолением, каких-то трудностей – то, на этот счет, у меня своё мнение. У экипажа полновесный рабочий день, у курсантов – после работ обязательные занятия и самоподготовка. Все, кроме кучи скучающих фотографов и другого странного народа, в течение дня достаточно нагружены. Вот, не иначе как для них и шоу. Какие мы суровые – ни дна, ни покрышки!

21.09.2020. Чукотское море. До мыса Желания (ориентир, который объявляют каждое утро) 1500 миль. До Сабетты (порт в Обской губе) – 1800. Я, в силу спешки при сборах, не удосужился запастись, хотя бы какой-нибудь географической картой. Теперь, вспоминаю уроки географии, и в какой последовательности идут наши северные моря. А так же, какими проливами они разделены.

Здесь, в коридорах есть какие-то стилизованные карты с прославлениями русских мореходов, но названий географических объектов там мало. Пытался посмотреть карту в телефоне, но кроме крупного плана – больше ничего. Путевые карты в штурманской, где я заполняю журнал учета воды, тоже особо рассматривать некогда. В них названия мысов, заливов и т.п., а более общих – нет. Нашел, что Восточно-Сибирское море отделено от моря Лаптевых проливом (и не одним) между материком и Новосибирскими островами (позже выяснил, что это проливы Санникова и Дмитрия Лаптева). Далее пролив Бориса Вилькицкого между Северной Землёй и материком, разделяющий море Лаптевых и Карское. В общем, капитан Кук из меня ещё тот, а утренняя информация по трансляции сводится только к названию моря. (Они бы ещё добавляли, что плывём по планете Земля…).

Чуть позднее, конечно, уточнился, что вначале мы будем идти проливом Лонга – это между островом Врангеля и материком. Об этих названиях – знаю из школьных лет, что остров Врангеля – это родильный дом белых медведей. А Врангель Фердинанд Петрович – вовсе не тот Врангель, воевать с которым призывал Ильич, а очень даже заслуженный ученый и полярный исследователь. Уже к 1820-му году в совсем юном возрасте совершивший кругосветное плавание на шлюпе «Камчатка», в котором он подружился с будущим адмиралом Фёдором Фёдоровичем Матюшкиным, любимым другом Пушкина. Помните?

«Счастливый путь!.. С лицейского порога

Ты на корабль перешагнул шутя,

И с той поры в морях твоя дорога,

О волн и бурь любимое дитя!»

(Да, уж, дорогого стоит…).

Фердинанд Петрович открыл остров, который видел и много раз пытался подойти к нему по льду. Позднее остров назвали его именем. Впервые обнаружил огромную полынью, которая вытянута вдоль берега и существует зимой почти постоянно, несмотря на самые жестокие морозы. Сейчас её называют Великой Сибирской полыньёй. Съёмки восточного побережья России успешно подтвердили, что Азия не соединяется с Америкой. Экспедиция Врангеля и Матюшкина продолжалась почти пять лет на лодках и верхом, на собачьих упряжках и нартах с удалением от материка в сторону паковых льдов на 250-300 км. Фердинанд Петрович впоследствии стал контр-адмиралом, и одним из трёх учредителей Русского географического общества, но всю жизнь гордился, что его собачья упряжка «почиталась лучшею на Колыме».

Что касается Джорджа Де-Лонга – это выдающийся американский полярник, попытавшийся на паровой яхте «Жанетта» в 1879 году достичь Северного полюса, двигаясь к нему из Берингова пролива. Но их тут же затёрло льдами – года два они продержались. Яхту раздавило в июне и все участники на санях и шлюпках добирались по льдам к излучине реки Лены, надеясь встретить поселки эскимосов. Но, те на зиму откочевали на юг.

Тела Лонга и его спутников обнаружили через пять месяцев спасательной экспедицией, организованной его соратником Мельвиллем, который со второй группой с «Жанетты» всё-таки вышел на эскимосов. (Третья группа пропала без вести). Рядом с Де-Лонгом нашли его дневник, который тот вёл до последнего мгновения жизни – заполненный каллиграфическим почерком, с нюансами быта и их борьбы за жизнь. Погибли все от голода, но из дневника видно, как они боролись за жизнь до самого конца. Записи обрываются 30 октября – сто сороковым днём со дня гибели судна. К северо-востоку от Новосибирских островов именем Де-Лонга назван небольшой архипелаг.

(К сожалению, в Зазеркалье никакой информации по этим нюансам нет – что в памяти – то и есть…).

Плотницкие заботы и северное сияние

Доложил администрации запасы пресной воды. Проверил заполнение танков. В средней группе и кормовой – всё полностью, кроме №№ 30 и 31. Там по 36 т, но они поставлены на прием от испарителя. Общий запас, не считая мертвых зон в танках и возможного недобора под крыши цистерн 346 тонн – это без двух полных танков №№ 21,22 в средней группе. Я их числил по словам старого плотника, как резерв механиков, но оказывается, они такой же запас, как и прочие. Так что, с ними 472 т. Расход в среднем по 20 т – до Сабетты должно хватить. А с учетом работы опреснительной установки (10 т в сутки), как бы, проблем быть не должно.

Но, они уже есть. Опреснитель не работает – по одним словам, что мелко (?), по другой информации – какие-то неполадки. Всё требует уточнения. Поэтому с утра, как тот хомяк – бегаю, проверяю свои запасы. Опреснитель запущен, но что-то никак не разгонится. Вроде варит воду, а прибавления не заметно.

Неожиданно, свалилась новая забота – у пассажиров на каких-то знаменах, на качке (это по их словам – да, какая уж, тут качка на Урфине Джюсе…) – отлетели и разбились хрупкие наконечники, т.н. навершия (так они называются). Ну, и просьба (ну да, как же – просьба!) – плотнику выточить такие же, из дерева. Всё подкреплено администрацией – надо!

На чём, из чего, и т.д. это вообще никого не касается. Ещё и невразумительное пояснение, что их надо как-то закрепить и не просто, а с какими-то там, вывертами. И всё – так неназойливо – если плотник есть, то он и сделает. Почему уж я попал на острие этой атаки – видимо, судьба. То флагманская каюта с её душевой, торчащими трубками, а теперь и подвесками для броняшек (до меня, год никому дела…), то цементные ящики, то расшивка-зашивка перегородок в учебном классе, то оторванные двери, сломанные шкафчики, какие-то подставки и т.п. – как будто специально меня и ждали. Что-то, не помню, чтобы мой уважаемый предшественник, кроме воды, чем-то занимался (впрочем, конечно, не обращал внимания – Александр Васильевич постоянно был в своих хлопотах)..

Так или иначе, пришлось вспомнить уроки труда в начальных классах, когда на станке учитель труда лихо вытачивал что-то из деревяшек. Станок такой в плотницкой есть (до чего же они богатые буратинки! На «Палладу», хотя бы каплю…). Приготовил, зажал деревяшку, нашел инструмент (резцы). И первая заготовка получилась вполне сносной. Хорошо, что путешественник Дима Марков, помогал советами. Но главный совет от боцмана фока – каким резцом пользоваться, чтобы заготовка не вылетела тебе в лоб.

Ветер встречный, не особо холодный. Утром я надеваю зимнюю куртку, что взял с собой, а после планёрки на шкафуте – другую, полегче. Иначе, в катакомбах с водомерными стёклами не развернуться. День в этой беготне, проходит довольно незаметно. Дима очень активно мне помогает – сделали подвески для броняшек, я их покрасил и конечно влез – всё равно, лёгкую куртку придется бросить здесь.

Кто-то, умудрился покрасить рукоятки двери, на входе в коридор со шкафута, в чёрный цвет. Замысел хороший, но только эта краска, да ещё на холоде, сохнет около недели. Визг народа, ухватившегося за эти ручки, протяжным эхом и матерком, уносится вглубь к обитателям кормы. Поэтому дверь – настежь, в коридоре сквозняк, но намертво приклеенная надпись, чтобы закрывали дверь – как несбыточное пожелание потомкам… «Седов», однако…

22.09.2020. Восточно-Сибирское море. До мыса Желания 1330 миль.

|

В общем-то, для местных условий – не хило. Вечером перечитал воспоминания Бадигина К.С. капитана ледокольного парохода «Седов», который на нём провёл три зимовки, будучи затёрт льдами в море Лаптевых.

Их дрейф через центральный арктический бассейн превзошел, аналогичный Нансена, на «Фраме» – и по расстоянию и по приближению к Северному полюсу. Затёрло их льдами, вместе с «Малыгиным» и «Садко» в такое же время года, как и у нас сейчас. Из-за поломки рулевой машины и пера руля (смяло подвижкой льда), «Седов» был оставлен на зимовку – других, ледоколам удалось вывести. Это было в 1938-1940 гг. – конечно, ледоколы в то время – «Красин» и «Ермак», не обладали мощью современных атомных.

В трёхлетнем дрейфе (812 дней), несколько раз были на грани гибели из-за сжатия льдов, доблестно бились, поддерживали механизмы судна, отремонтировали перо руля (отломали мешающую часть, высверливая отверстия и разбивая их зубилом) и, главное, выполнили гигантский комплекс научных наблюдений, измерений и т.п. Лавры спасателя «Седова» достались новому начальнику Севморпути И.Д. Папанину, прибывшему на новом ледоколе «И. Сталин», построенному, ещё с подачи О.Ю. Шмидта. (Кстати, новый ледокол перед самой встречей с «Седовым» в Гренландском море попал в жесточайший шторм, и речь уже шла о спасении экипажа самого ледокола – но, обошлось…). Капитан ледокольного парохода «Седов» Бадигин Константин Сергеевич, занявший эту должность вместо заболевшего старого капитана перед началом дрейфа, впоследствии проработал тридцать лет капитаном, и стал известным писателем – историком и маринистом.

Всё это, я к тому, чтобы не показалось, что наше настоящее плавание по Северному морскому пути, эдакое беспечное путешествие с любованием морем и берегом, фанфарами и аплодисментами. От Арктики можно и надо ожидать всего.

Мы с путешественником Димой в совершенстве освоили токарный станок по дереву. И уже третья пика для знамени Росрыболовства получилась просто на загляденье. Когда покрасили эти отполированные деревяшки морилкой – вид стал совсем шикарный. Осталось покрыть лаком.

Время от времени дёргают на камбуз – забивается измельчитель. Конечно, курсантам интересно, что это за агрегат. Им бы не измельчитель, а шагающий экскаватор – тогда, может быть, и победили. Но показываю, объясняю, как всё чистится – некоторые понимают. Хотя, причём здесь плотник и неправильно собранный агрегат – соображений нет. Кто-то ведь, его принимал в работе?

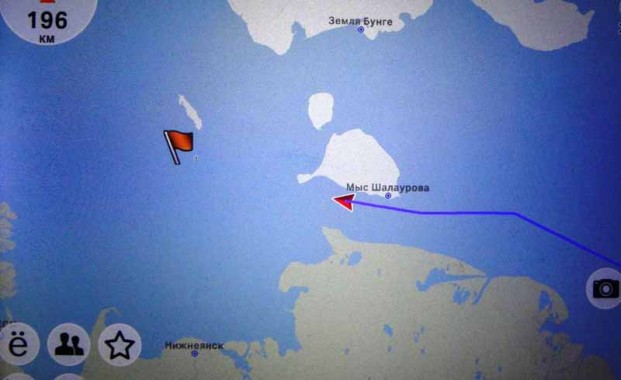

23.09.2020. Западная часть Восточно-Сибирского моря. Несколько проливов отделяют Новосибирские острова от материка. Основные – это пролив Санникова и пролив Дмитрия Лаптева. Похоже, что наш путь из Восточно-Сибирского моря в Море Лаптевых лежит через одноименный пролив, который ближе к материку. Хотя, несколько странно, потому как глубины там совсем небольшие.

«Седов» в проливе Дмитрия Лаптева.

|

Аврал для брасопки на другой галс. Запасы пресной воды, работа испарителя и т.п. Покрыли лаком изготовленные наконечники – получилось. Постоянно сыпятся какие-то новые вводные – то по камбузу, то по покраске трюма перед плотницкой (я-то тут причём?) – это объект фока. То не найдут какую-то корончатую пилу и т.п. Несмотря на ощутимый уже холод, продолжаются работы с такелажем на мачтах. (Целого года в тепле им не хватило). Разговоры о том, что хорошо бы включить сауну после таких дел. Но тут сфера ответственности местного электрика. Только по расписанию. Рукоятки входной двери перекрасили в зеленый цвет. Это, когда уже все перемазались в несохнущей черной краске. Теперь мажутся в зелёный с чёрным. В общем, жизнь продолжается.

Движемся к мысу Желания на Новой Земле. Какая-то в этом, есть необходимость. Вскользь – вроде бы кого-то забрать. Информации никакой, но что-то старпом упомянул, что приход в Мурманск задержится на неделю. Так ли это, пока непонятно. По мне, раз уж наставник-капитан решил от меня избавиться ещё в начале рейса, то чем быстрее, тем лучше. Боюсь, что это всё (со мной) – ещё не окончательный вариант – некое, внутреннее чутьё.

Второй вечер подряд мостик объявляет о появлении северного сияния. Первый раз, в силу усталости и некой безалаберности, я это зрелище пропустил. (И так, два дня подряд выходил на зарядку из-за перевода времени в четвертом часу утра и ещё удивлялся, что это привычный народ не появляется…). Но теперь, помня, что день был ясный и солнечный, а значит и в небесах, что-то можно разглядеть – выскочил вперёд всех.

Последний раз я видел эту битву, магнитного поля Земли с солнечным ветром, в бытность свою на практике на Северном флоте, примерно в это же время года. Конечно, это было далеко не то, что видели мои одноклассники-северяне, но некоторое представление давало, хотя бы о масштабности.

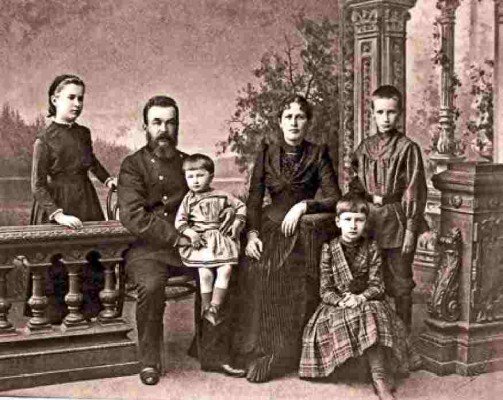

Вот и сейчас, по корме на востоке по всему горизонту и ввысь растянулись белые всполохи. Поначалу они показались чем-то стационарным, неподвижным – от горизонта и до зенита. Причём, выделялась некая гигантская гармошка из чередующихся вертикальных черно-белых линий. Левее виден отдельный участок с закручивающейся спиралью. Это то, что бросилось в глаза при выходе на палубу.

Северное сияние по корме «Седова»

|

Но через несколько мгновений, вся картина плавно изменилась – спираль превратилась в какой-то клубок, а гармошка реально растянула свои меха. Пока выловил фотоаппарат, всё снова поменялось. На глаз, каких-то других цветов, кроме черно-белых, не было, но даже на моих снимках заметно изумрудное свечение. Я не знаю, в какое время года северное сияние полыхает всеми цветами радуги – говорят и пишут, что это впечатляющее зрелище. Вот и моя мама, во время своего арктического круиза видела всё это и красочно изобразила в своём дневнике. Теплоход «Клавдия Еланская», на котором путешествовала группа туристов (в очереди на путёвку на 1986-й год мама отмечалась три года), заходил по пути на остров Хейса в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Вот там они и наблюдали игру красок на небе во всей дикой красе. Помимо этого, мама там же искупалась рядом с айсбергом в воде с отрицательной температурой – чем по сей день гордятся все моржи города Курска. Обо всём виденном, есть публикация её дневника на сайте мемоклуба, за что большое спасибо его организаторам и бессменному редактору Л.Л.).

Днём подняли стень-стакселя – в помощь машине. На первом и втором гроте они, наверное, что-то и прибавляют. Но, на фоке от стакселя, выбитого в струну, мне сдаётся толку мало. Площадь его мизерная – эффект присутствия, что ли. Днём продолжаются какие-то подвиги на мачтах. На своих фрегатах приходилось и в холодное время, и под снегом и дождём менять и паруса, и такелаж, заработать отмороженные пальцы и узнать – как это. Но всё делалось по насущной необходимости – все отдавали отчёт, что эта работа необходима здесь и сейчас. На «Седове», работа на холоде на высоте, ради работы, на мой взгляд, не несёт большого смысла. Всё это надо было делать на переходе южным путём. (Поэтому, наверное, таких умников из старших боцманов, здесь терпеть не могут. «…Вы у нас четвёртый старший боцман…». Угораздило же, меня, попасть в эту странную компанию…).

Между прочих дел, всё те же, замеры по воде. Наконец-то перестали гонять балласт туда-сюда: два-три дня уровень в балластных танках почти не меняется. Утром не нашел уровня в обоих расходных танках пресной воды. 0бозначил по минимальной отметке. Перевёл расход на другую пару кормовой группы, а эти поставил на приём. Ну, и заодно, огорошил администрацию, что расход пресной воды за сутки получился более 30-ти тонн. Правда, и наварили одиннадцать. Администрация – гром и молнии в адрес моющихся и умывающихся – с угрозами закоптить всех навсегда. Мои запоздалые доводы, что неснижаемый уровень в танках можно принимать и за 10 тонн (всё равно, отметки на линейках нет), а тогда как бы всё хорошо, и расход воды не превышает 20-ти тонн – успеха не имели. По громкой связи все, потенциально моющиеся, получили взбучку. Но не думаю, что это кого-то остановит.

С помощью Димы Маркова зашил угол в учебном классе. Вода, в своё время, вдруг накопившаяся в этом углу, озадачила своим появлением. Источник так и не определили. Скорее всего, накопилась от дыры в трубе вентиляции 9-го балластного танка, распространилась под мастикой палубы и понемногу во время левого крена натекала. Трубу заделали цементным ящиком, но вода ещё долго стекала. Как мы убедились, под мастикой она прекрасно себя чувствует и не спеша ищет лёгких путей (в отличие от нас…).

Мелких проблем личного плана – три. Осушили бассейн. Конечно, вода в нём ледяная и макающихся, помимо меня, наверное, мало (видел только шеф-повара Сашу). Но, наверное, администрация решила, что эти моржи после будут долго согреваться горячей водой… Второй аспект – вдруг, закончился кофе (а я был уверен, что ещё и останется). То ли куда-то переместил и найти не могу, то ли померещилось, что много. Поэтому утром, во время этих заметок – чего-то не хватает. Попробовал чай – не то. И последняя – никак не нарастёт ноготь на большом пальце правой руки. Всё тянется, ещё от ядовитого надеждинского дакрона – поначалу не обращал внимания. Но, что-то с ним происходило – то зарастёт, то слезет. Всякие растворы от грибков уже убили бы лошадь – видимо, не в этом дело. Ещё и рука эта – отмороженная-перемороженная, и с дикой былой травмой, которую давно когда-то зашивали в госпитале несколько часов. Наверное, все эффекты в куче. И, конечно, куда я этой рукой, только не лезу – начиная от кислоты и каустической соды, не говоря уж, о всяких растворителях – никакие перчатки не спасают. Теперь уж, доживём как-нибудь…

25.09.2020. Море Лаптевых. До мыса Желания 800 миль. Скорость 8 узлов (машина и косые). Утренний аврал – ставить паруса. На всех мачтах поставили все марселя, оба грота и фок. Обрасопились на галфвинд. Море немного штормовое, ветер около 8-9 м/с. Крен на правый борт и его достаточно, чтобы посыпались вызовы плотника – не справляются сливные шпигаты. Основная проблема оказалась в прачечной. Из больших стиральных машин слив напрямую в шпигат левого борта, но, конечно, мимо него. И потекло всё на правый. А он покрыт водой и она не уходит. Доступ к шпигату – никакой. Еле-еле, мои плечи вмещаются между машиной и переборкой. И никак не удается выдернуть решетку.

Хорошо, что ко мне присоединился в качестве помощника, Дима Марков. Посветил фонариком – через моё плечо. Оказывается, решетка по периметру примазана цементом. Чей уж замысел и для чего – понять невозможно. Но вытащить её – нереально. Надо долбить этот цемент – может быть, тогда. Дима просто вычерпал воду до решетки. Проковыряли отверстия – вода нехотя ушла. Но тут же машины справа выплеснули очередную порцию рядом со шпигатом правого борта – и всё по новой. Пришлось напрямую сливные шланги завести прямо под решетку. Не соскучишься на «Седове».

После изобретали крепление для древков знамён. Пассажиры везут все эти значимые вещи, считая, что тут фабрика и всё доведут до ума. Конечно, в ожидании большого руководства на мысе Желания, все горят желанием блеснуть и подчеркнуть…

По окончании рабочего времени, после приборки – аврал на уборку и укатку парусов. Спасибо и за светлое время суток. Могли бы по седовской традиции, устроить это дело минут за десять до отбоя. Взяли прямые на горденя и гитовы. Марса-фалом спустили рей в нижнее положение. Поделили курсантов на две группы. Азиз с упырём пошли на верхний марсель, мы с Димой на нижний – на правую руку. На левую, пришлось отправлять на нок более-менее опытных курсантов – мой напарник по работе на рее, Толь-Тольевич, захворал.

Погода значительно ухудшилась – ветер за 10 м/с. Подниматься только по левому борту по наветренной стороне. Направо по марсовой площадке не ходить – там отданы стень-ванты. На мой взгляд как-то смело мостик с таким ремонтным замечанием поставил прямые. На «Палладе», я бы не отважился рекомендовать подобное в такую погоду. Но, видимо, уверены в прочности мачты.

Долгое ожидание подъёма. Пока обе руки верхнего марса-рея не заполнились курсантами. Наступил и наш черёд. Пропустил двух курсантов на левую руку, затем двоих на правую и пошел сам. Экипаж должен занимать при укатке прямых третье место от нока. Дима Марков – за мной следом. Чем выше, тем сильнее ветер. Что меня всегда удивляет на фок-мачте – основные ванты, несмотря на свою толщину и натяжение, играют тобой как мячиком, и держаться надо очень цепко. Конечно, дубовые балясины весьма устойчивы – это очень помогает. Но былой резвости при подъёме у меня как-то уже нет. Хотя сил вполне хватает, и не замечаю, что устаю и т.п. Но поднимаюсь всё-таки аккуратно, помня про три точки опоры.

Подъём с вант на марсовую площадку производится по отдельному стень-вант-трапу (надо попробовать сделать такой же на «Палладе»). Не очень просто перейти на правую руку с левого борта через нагромождение всевозможных тросов и концов. Где протискиваешься, где обходишь вокруг и т.д. На своей руке рея надо пристраховаться к заспинному лееру, встать на перт и перемещаться к ноку.

Встать на перт не так просто, потому что у мачты он начинается прямо под реем и поймать ногой опору сразу – иногда не получается. А, тем более, когда на перт уже вышли первые марсовые, он натягивается и протиснуть стопу между реем и пертом – не так просто. На фрегатах все эти перемещения проще на порядок. До настоящего времени не представляю смысла заспинного леера (никого он за спину не поддерживает, потому как идёт вдоль рея на уровне ниже колен). За него пристёгивают карабин, и при достижении своего места надо перестегнуться за металл-леер. Этот леер, за который привязывают выбленочным узлом обводные сезни почему-то находится в самом верху рея. Когда накатывают парус в чехле на рей, то металл-леер оказывается под ним. Пропустить сезнёвку под леер, чтобы затянуть узел, очень непросто – пальцы кое-как проходят. На «Палладе» и прочих фрегатах этот леер гораздо ниже, обтянуть сезнем парус и туго привязать много легче.

Через шум ветра я так и не докричался до палубы, чтобы потравили горденя на правой руке. Чуть подумал и отказался. Курсанты не удержат на таком ветру парус без горденей и получим проблему из ничего. Поэтому дал команду набирать марсель к нижней шкаторине до внутреннего чехла. То, что здесь нет никаких тренировок по укатыванию паруса на палубе – сказывается очень негативно. Ближе к мачте курсанты на нашей руке рея ещё на него не вышли. Там ветром выдуло приличный пузырь. На мои призывы – укатывать от нока до этого места – посыпались возражения – там нет народу, некому и т.д. Вот уж, действительно – яйца пытаются учить курицу. Местное соплежуйство подавлено звериным рыком.

Действительно, когда часть паруса от нока забили в чехол и накатили на рей, то подошедшим курсантам, практически только и осталось, что поместить обезветренный пузырь в чехол. С верхнего марса-рея часть курсантов уже переместилась на фока-рей. Азиз уже там на правом ноке. У нас реальная пробка перед марсом – никак не можем подключиться к укатке фока. Но, все уже и не нужны. Отправил большую часть вниз, а сам протиснулся по бейфуту на центр фока-рея. В общем-то, всё та же бестолковость. Но рано или поздно, выловили шов внутреннего чехла, взялись, растрясли и начали заталкивать парус в него. Мои призывы – мелкими щипками изнутри плотно набивать чехол – почти не доходят. Так и норовят, как бульдозером, сгрести весь парус с рея сразу. Не понимают, что после никакого сезня не хватит обнести эту неуплотнённую гору дакрона.

Наконец-то увязали. Долгая очередь на спуск вниз. Азиз не выдержал – поднялся на марс по ограждению локатора и стал подсказывать, кому как спускаться. Я за ним тоже поднялся на марсовую площадку. Не сказал бы, что очень надеялся на страховку – больше на крепость рук (прямо-таки, по Высоцкому) – на подветре устоять было непросто. Но образовали с Азизом некий коридор для курсантов, которые теперь, пошли вниз в два потока.

На палубу сошел очень удачно – как раз, передо мной волна ударила в борт и оросила морем Лаптевых всех, кто был в районе бака. А, тут и команда на уборку стакселя. Убрали, укатали, увязали – всё теми же силами. Далее, обычная долгая нудная брасопка на крутой бейдевинд, выравнивание реёв и т.п. Я уже это воспринимаю как что-то неизбежно бестолковое, потому как видит только боцман, что надо делать. Остальные тупо выполняют команды. Но иногда надо предусмотрительно какую-то снасть держать потравленной, чтобы отопить рей. Обычно боцман даёт команду и на это. Но иногда требуется самостоятельное решение. Я держусь от этого в стороне. И правильно делаю, т.к. даже Азиз (заодно и упырь) получили от боцмана за недогляд в этом плане. Мне все эти тонкости совершенно не нужны, поэтому и не интересны. А сам принцип выравнивания реёв в двух плоскостях в общем-то понятен.

Заняло всё действо по уборке, укатыванию и брасопке ровно два часа. Не знаю, очень ли, необходим был ход под таким количеством парусов (конечно, для каких-то киношников), но мой взгляд – мостик, уж очень суров в этом плане. Когда видел, как курсанты пытаются отогреть руки, чуть ли не до кистей, засунув их в рот – от всей души желал мостовым подняться сюда с голыми ручонками. Сам-то я в прорезиненных ухватистых перчатках – с моими обмороженными пальцами, по-другому и нельзя. Попробовал бы хоть кто-то вякнуть, что запрещёно…

26.09.2020. Море Лаптевых. До мыса желания 624 (? )мили, до Сабетты 1020. Мне эти мили важны с точки зрения запасов пресной воды. Объявлен банный день для экипажа – на мой взгляд, достаточно иезуитское объявление, потому как время для помывки не обозначено, и в любой момент после рабочего дня можно ожидать непредсказуемого аврала и т.п. Но у меня каждое утро в пять утра – уже банное. Обязательно ныряю в бассейн, но помня историю с ушами – крепко держу их заткнутыми пальцами. Море Лаптевых – достаточно прохладное. А сегодня включена сауна и уже нагрелась. Но мне долгого в ней сиденья не надо – нагрелся, макнулся и будь здоров!

27.09.2020. Пролив Бориса Вилькицкого. Между Северной Землёй и материком. Идём в Карское море из моря Лаптевых. По трансляции объявили, что в 10 утра прошли самую северную точку материковой Азии – мыс Челюскин. Координаты места по северной широте более 78-ми градусов.

Пролив Бориса Вилькицкого между морем Лаптевых и Карским.

|

Наматываем мили на кардан… (скучаю по Высоцкому, однако!). Это я к тому, что часовые пояса меняются, едва ли не каждые сутки. Уже в очередной раз объявлено, что на вахте второго помощника время будет переведено на очередной час назад. Движемся в сторону Гринвича. Снова организм просыпается по былому времени. Лежание ни к чему не приводит, поэтому выхожу на палубу и пугаю там размахиванием рук сменный вахтенный народ. В Карское море – с головой (т.е. в бассейн), сауна на пару минут, душ и день начался.

28.09.2020.. Карское море. До мыса Желания 390 миль. Громкая связь в Зазеркалье – только что, именно громкая. На аврале вообще не понять, что там с моста объявляют. А в каюте, утреннюю бубнящую скороговорку могут разобрать только очень искушенные в этом местные аборигены.

День отмечен непрерывной плотницкой работой. Хорошо, что ко мне подключился Дима Марков – кожуховский путешественник с нами на «Палладе» до Кейптауна (встретились на «Седове»). Вместе с ним, наконец-то укрепили во флагманской каюте подвески для бронированных крышек иллюминаторов (броняшек). Их порядка десятка. Получилось вполне прилично – похоже, что и капитан-наставник не ожидал от нас такого умения. (Ещё бы! Пилили, сверлили, варили электросваркой, подгоняли размеры и т.п. – с примитивным набором инструмента).

Заодно, на токарном станке по дереву, изготовили точёные заглушки для складного столика в местную часовню. Забрали у старпома развалившийся полукруглый стул красного дерева. Некоторое время раздумывали, как подступиться. Но, ломать – не строить. Доломали и начали монтаж заново. Процесс созидания ещё впереди. Заявки на укрепление каких-то зашив потолка в актовом зале. Ничего не нашли – видимо, механики, делавшие там текущие трубы, сами закрепили эту фанеру. Но, уже – где-то оторвали планширь и т.д. и т.п. Не считая бесконечных оторванных дверей рундуков в курсантских кубриках. Руководителям практики в этом плане достаётся – принимали всё в исправном (или похожем на исправное) состояние. Но детки думают, что все эти дверки, ручки ящиков и т.д. – с танкового завода…

Снова часы перевели на час назад. Глаза расхлопываются уже в два часа ночи. На шкафуте сыро – временами мокрый снег. Вчера успел заметить северное сияние – было чуть чистого неба. Некое волнение на море имеет место. Несмотря на встречный ветер и температуру, уже в минусе, на мачтах продолжаются работы с марсовыми площадками. На фок-мачте на верхнем марса-рее заняты заменой мантыля горденей и ещё каких-то снастей. Когда-то «Седов» был приписан к Мурманску и народ на нём держался. После передачи судна в Калининград что-то изменилось, и сейчас – только надежда на ветеранов. А их на четыре мачты – на одной руке пальцев не хватит: три боцмана плюс старший, и три-четыре опытных матроса на все мачты. Не моё дело – нырять в зазеркалье. Но отношение к палубной команде – к тем, на ком держится всё вот это – надо судовладельцам менять. (Иначе – …горят мартеновские печи…). И, никаких шуток. Хотя, может быть, так и задумано…

29.09.2020. Карское море. До мыса Желания на Новой Земле 227 миль. До порта Сабетта – 595 миль. Пасмурно, временами мокрый снег. Под машиной 6 узлов. Мои поздравления моей супруге с днём рождения! Как-то, незаметно, прожили уже лет тридцать пять. Пока меня нет – на Любашке внук наш Сёмочка, пополам со второй бабушкой. Плюс две собаки, (Маша числит их своими) и кот в их квартире. Появилась и ещё какая-то клякса, размером с ладонь – придётся всех, наверное, объединить и вернуть хозяйке. Уже зверюги нас переживут – а что потом?

Весь день плотницкие заботы. Планширь на винтовых трапах к актовому залу, в самом зале отлетела какая-то фанерка, подволок накренился в коридоре, снова вода в чьей-то каюте не уходит и т.д., и т.п. Настораживает, что притихли курсантские санузлы – ох, не к добру! Или рукпраки их теперь за ручку водят (надоело фитили от старпома терпеть), или детки, вдруг стали сознательными (так не бывает!). Моя забота – смена танков пресной воды. Один пополняется от опреснительной установки (10- тонн в сутки), другой – на расходе. Расход – не менее 20-ти тонн. Вот, и надо уловить баланс, чтобы с непрерывным минусом, растянуть пару танков, как можно, дольше. Завтра, наверное, придется подключить последние танки в кормовой группе. Есть ещё 4 танка средней группы – до пополнения с берега должно хватить.

Старпом долго терпел разваливающийся стул-кресло в своей каюте, и, наконец, отдал в плотницкую. Это нечто из красного дерева, на фигурных ножках, полукруглое, с отдельной выступающей спинкой с вензелями по бокам. Прямо-таки, один из 12-ти стульев незабываемого мастера Гамбса. Сразу видна немецкая работа – сиденье и спинка обшиты зелёной тонкой кожей с многочисленными под ней слоями из поролона, какой-то дерюжки, и ещё, всяко-разного. Еле-еле мы с Димой выдернули многочисленные обивочные гвоздики и проволоки от степлера.

Работа получилась творческая, потому как всё под этим камуфляжем развалилось. Но кувалда и лом делают чудеса. Изогнули полосу толстого железа по нужной форме, закрепили шпильками саморезами к подлокотникам. А к железу привернули остатки спинки. Осталось вернуть прежний обшитый вид. Почти победа, но сломаны два дефицитных сверла.

Плотницкая мастерская.

|

Несмотря на холод (ветер и что-то в минусе) на мачтах продолжают работать с марсовыми площадками. Меняют деревянные плахи с многочисленными на них отверстиями (кнотами). Дерево из дуба, толщиной 50 мм. Под старым покрытием железо сильно проржавело, и его зачищают, грунтуют, красят и т.п. Иногда, привлекают и сварщика. Помимо всего этого, меняют проходящие через кноты стальные мантыли горденей и гитовов. Работа, конечно, требующая терпения и длины троса, потому как заплетать по длине почти нечем. Обратил внимание, что обжали мантыль какой-то снасти тросовыми зажимами – совсем как мы на «Палладе». Но, у нас – просто от бедности – нечем менять, а здесь, видимо, для точного размера. Несколько связок троса висят к готовности к этому делу. Конечно, мне было бы интересно заняться этой работой. Но, не в этой компании.

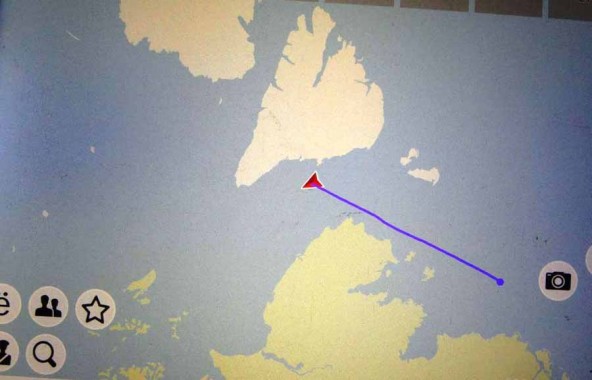

Наш путь проходит, где-то по северной части Карского моря, примерно по 77-му градусу. Временами покачивает, но на шторм пока не похоже. Как я понял по карте – мыс Желания, к которому мы стремимся – на севере Новой Земли. Вроде бы, там мы должны забрать нашего главного рыбака (начальник Росрыболовства), которого туда зачем-то занесло. Но это мои домыслы – никакой информации нет. После этого путь наш в Сабетту – до этого ни разу мною не слышанный посёлок в устье Обской губы. Вроде бы сейчас это современный порт для обеспечения газовозов. В плане рейса он звучал ещё в самом начале. Меня интересует только с точки зрения приёма пресной воды – там для этого должна быть хорошая инфраструктура.

30.09.2020. Карское море. До мыса Желания 106 миль, до Сабетты 473 мили. Вроде бы рядом, но приход на мыс (или к нему), спланирован только на 3-4-е октября. Ход под машиной 4,5 узла. Пасмурно, редкий мокрый снег. Читая книги об Арктике – путешествия Дмитрия Шпаро, воспоминания полярников (Папанин, Зотиков, Трёшников и др.), Бадигина К.С., Конецкого В.В. – невольно удивляюсь изменению в ледовой обстановке. У них в это же время года – борьба со льдами, поиски проходов среди льдин и т.п. Мы пока даже намёка на льды не видим, хотя была перед рейсом речь о возможных проблемах в Карских воротах, помощи ледоколов и т.д. Эдак, действительно Северный морской путь затмит собой всякие панамские каналы. Хватило бы ума, у кого надо, распорядиться таким достоянием.

Мыс Желания где-то, совсем рядом, но зачем он нам и для чего – непонятно. Потому как никакой спешки не чувствуется, ход не более 4-х узлов. Невдалеке нас сопровождает морской буксир – видимо, есть определённая договорённость. Между прочим, этот мыс, на котором зимовал ещё Эрнст Кренкель, находится на самом севере Новой Земли. Широта около 77 градусов, т.е. не так уж намного, мы спустились к югу от мыса Челюскин. (78 градусов).

Непонятно, будем ли мы заходить на полярную станцию – какие-то, невнятные слухи-разговоры. Меня интересует только возможность пополнения пресной водой, если там есть, конечно, какая-то инфраструктура. К примеру, на Камчатке в бухте Русской (под Петропавловском-Камчатским) с горного озера идёт труба метров двести с задвижкой. Дважды мы там заправлялись на «Надежде». Впечатление жутковатое, потому как вода под собственным напором создаёт неслабое давление. Но о такой воде можно только мечтать – настолько она хороша.

У нас в кормовой группе осталось два нетронутых танка и один на расходе. В него же перевёл и приём от опреснителя, но скоро придётся отключить. В запасе средняя группа из 4-х танков. В общем-то, должно хватить до Сабетты. Там, говорят, нормально оборудованный причал – лишь бы времени хватило на приём полного запаса.

Механики опять меняли какой-то клапан в коридоре перед курсантской столовой. Сняли подволочную зашиву – это лист железа. И бросили. Всё на плотника. Хорошо, что Дима Марков мне помогает, и очень с пользой. Сам я, наверное, провозился бы немеряно, с этим железом. От двух курсантов в помощь – толку почти нет. Они палками поджимали лист к подволоку, пока мы ловили отверстия, чтобы взять его на заклёпки.

Хорошо, что есть в запасе полусломанный клепатель (фок постарался!) и клёпки, которые выдал хранитель всех дефицитных запасов – старший боцман Владимир Алексеевич Рядных. Он часто приходит в плотницкую, постоянно, что-то мастерит и всегда, очень толково подсказывает, как что лучше сделать. И всегда знает, где, что найти. Недаром, когда я только приступил к освоению мастерской – первым движением было: всё перебрать и уложить по-своему. Но, Владимир Алексеевич. – как предчувствовал: тут же предупредил, чтобы всё оставалось там, где оно есть. Безусловно, оказался прав. После – вряд ли бы, что нашли. Так что наше со старшим боцманом взаимодействие весьма продуктивное, полезное и дружеское. Впрочем, и со всеми боцманами, совершенными профессионалами своего дела – контакт очень хороший. Общение дружеское, как и со всеми матросами (кроме упыря: здесь – никакого).

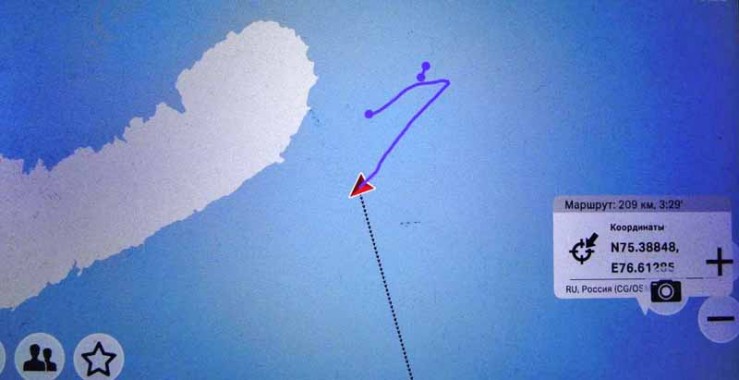

Мой сосед по каюте Павел Андреевич, с первого грота – был на «Седове» во всех должностях, безусловный его ветеран. Очень полезны его советы и рассказы по такелажу – почерк мастера виден. Конечно, ряд элементов я постарался запомнить. Обитаем мы в нашем жилище очень дружно, хотя я здесь, конечно, временный гость. Поэтому Павел Андреевич не доверяет мне протирку пола, считая, что лучше него никто не справится с этим действом. Моя задача – вовремя убрать ноги на койку. Сам он обитает на диванчике вдоль борта (почти, как я на «Палладе» – только поперёк). Каждый раз при смене постельного белья, мы с ним выносим на палубу одеяла, накидки и т.п. и тщательно вытряхиваем. В общем, с соседом мне однозначно повезло. Кстати, Павел Андреевич – весьма продвинутый пользователь компьютерной техники. Помимо моноблока, у него на люмике висит навигатор, который очень хорошо показывает наш путь. Те некоторые фотографии маршрута, которые я намерен вставить в это повествование – сделаны прямо с экрана.

Наконец-то, мы с Димой Марковым закончили ремонт старпомовского кресла. Качественно укрепили спинку на мощных уголках, обтянули остатками кожи, спрятали всё торчащее под декоративную обшивку – получилось крепко и, наверное, надёжно. Одна ножка не очень туго сидит, но, на мой взгляд, ещё продержится какое-то время. Надо вовремя остановиться.

01.10.2020. Карское море, где-то рядом Новая Земля. Снова часы перевели ближе к Гринвичу. Опять глаза открываются – уже и не понять в какое время. На утреннем махании перьями – погода дикая, мрачная, со свистом и воем ветра. Приближается арктическая зима, наверное. Макнулся в Карское море (в бассейн, разумеется). Несмотря на выключенную сауну, это окунание выполняю каждый раз – удобнее, чем черпать из-за борта на «Палладе» своими вёдрами. Морская вода в бассейне проточная и постоянно обновляется (т.е. поступает по шлангу непрерывно, и излишек сливается через трубу в углу, которая высотой мне по грудь). Горячей воды, в душевой часто нет – не успевает в пять утра добраться. Многие сливают, пока не пойдёт, но я предпочитаю то, что есть. Плотник, всё-таки.

До мыса Желания 43 мили, до порта Сабетта – 350. Ветер 18 м/с, шторм 6 баллов. Натянули штормовые леера. Не доходя мыса Желания, развернулись и ходим, какими-то кругами. «Седов» не очень восприимчив к шторму (на «Палладе», детки уже бы легли). Но свист ветра в такелаже, грохот верёвок по мачтам – ощутимый. Посмотрел на карту Карского моря в штурманской рубке – что-то ничего на мысе Желания к чему можно пришвартоваться – не увидел. В чём уж смысл похода сюда – непонятно. Но, буксир, какое-то время был возле нас – возможно, с него и хотели кого-то, к нам забрать, да погода не даёт. Сейчас он куда-то делся.

Зигзаги «Седова» около Северного побережья Новой Земли |

Работы на палубе сведены к минимуму, но всё равно под прикрытием стенок ходовой рубки что-то делают с блоками и снастями. Как ни странно, меня никуда не вызывают и не дёргают. (Как бы, не сглазить…). Навёл условный порядок в плотницкой – переставил всякий хлам более упорядоченно. Отполировал деревянные заглушки для перекладин складной стойки, что уже долгое время ждёт своей очереди. Эти заглушки умело и красиво наточил Костя на станке. Мне осталось только изготовить на них посадочное место с помощью перки (инструмент для больших отверстий). Осталось всю конструкцию покрыть лаком.

Несколько раз нырял в коффердам – проверял уровни в расходном танке. Всё не так просто, потому как, крен меняется в зависимости от галса. Уровни в водомерных стёклах также ведут себя соответственно: то они есть, то, никак не найти. В конце концов, пока насос не сорвало, подключил на расход предпоследний танк из кормовой группы. На приёме оставил прежний, чтобы видеть сколько прибавилось. Когда начнём движение в Сабетту, пока непонятно, но некая информация, что приход туда 5-го октября – озвучена. Пресной воды должно хватить с запасом.

Я уже привык к какому-то своему быту и работе. Но всё равно считаю дни до Мурманска (ещё две недели!). Конечно, переход «Седова» вокруг Скандинавии через Баренцево и Норвежское моря, будет непростым.

О друзьях-подводниках

Когда-то после первого курса, на первой практике на учебном крейсере «Железняков» довелось в это время года таким же путём выходить от Новой Земли в северную Атлантику. Заблевали бедный крейсер, где можно и нельзя. Не доходя немного до Новой Земли, крейсер повернули в Норвежское море для встречи и сопровождения нашей первой атомной подводной лодки К-3 («Ленинский комсомол»). Тяжелая авария с пожаром унесла треть экипажа. На «Железняков» был принят резервный экипаж и средства оказания ей помощи. Передавали на ходу по канатной дороге, переданной на ПЛА с помощью линемёта. Главная энергетическая установка, к счастью, оказалась в строю, и лодка шла своим ходом.

На неё в то время, на боевую службу в Средиземном море, был прикомандирован командиром БЧ-1 (штурманом) Игорь Григорьевич Галутва – штурман с АПЛ К-42, на которой мне впоследствии довелось служить. Чудом сам не погибший в этом пожаре, Игорь Григорьевич, спустя годы, написал очерки о происшедшем (опубликованы на сайте мемоклуба: https://memoclub.ru/2017/09/pamyati-podvodnoy-lodki-k-3/ и https://memoclub.ru/2015/02/smert-v-okeane-2/)

Читать без волнения – невозможно. Тем более что самому довелось быть свидетелем этих событий, хотя бы со стороны – с борта крейсера, но рядом, и видеть это сопровождение и оказываемую помощь своими глазами. Тогда я ещё и предположить не мог, что этому проекту (627А) мною будет отдано почти 14 лет (примерно по семь лет на К-42 и К-115).

Впоследствии мне довелось служить с этим замечательным подводником в одной дивизии подводных лодок на Камчатке. Его тогда уже с АПЛ К-42 (на которую я попал по распределению) перевели на вышестоящую должность.

Запомнились добрые воспоминания сослуживцев о штурмане (совсем недавние на то время). Из них было понятно, каким он пользовался авторитетом и уважением, и, хотя он уже служил на другой ПЛА, его считали своим в том коллективе.

О том, что Игорь Григорьевич был в самом эпицентре той аварии, я узнал только из его опубликованного очерка. Его перу принадлежит ряд исторических исследований на морскую тематику – очень интересных и малоизвестных. Так уж получилось, что с И.Г. Галутвой, мы хотя и служили вместе, но в разном возрасте и разных должностях. Конечно, общение было только на расстоянии (причём, я-то знал, что это – бывший штурман с моей подводной лодки). Удалось познакомиться через страницы сайта мемоклуба и наших общих друзей тех лет (и настоящих – в частности, командира электромеханической боевой части ПЛА К-42, того времени – Александра Асафовича Шмелёва). Положительные отзывы Игоря Григорьевича, о некоторых моих заметках на морскую тематику, считаю для себя, большой честью. Мнение такого профессионала-подводника – очень дорогого стоит.

Курс на Сабетту

02.10.2020. До порта Сабетта 344 мили. Ход 4 узла под машиной. Море 6 баллов, воздух минус 2², ветер 16-18 м/с, временами снег. Утром макнулся, как обычно в Карское море (в бассейн), побрился холодной водой. Стук в дверь – где-то, вырвался наружу пар для обогрева. Не понял ничего – вроде у меня вода из душа идёт холодная. Оказывается, проблема с клапаном в корме. Механики сняли подволочную зашиву, что-то там отремонтировали, да так и бросили. Отдирать эти зашивные листы легко – по себе знаю. А вот на место их подгонять – задача ещё та. С наскока ничего не получилось.

К моим делам прибавилось ещё одно – подставки и стойки для знамён в актовом зале. На качке всё это выпало из своих гнездовий. Инициативная группа из причастных – к плотнику. Поскольку на марсовых площадках, работа остановилась из-за погоды – привлёк к этому делу освободившихся матросов с первого грота. Что-то разметили и приступили. Некие рекомендации, на что это должно быть похоже – свелись к обычному: «Ну, сделайте, что-нибудь…» Правда, и сами – активно помогали.

Попутно, показал некоторым матросам, обещанный способ, плетения огонов на стальном тросе против свивки. Нарисовал схему пробивок, и на куске троса те сами изготовили огон. Но и я от них перенял некоторое завершение второго замка. Обычно отрезаю оставшиеся пряди, и дело с концом. Здесь же, они оставляют 3-4 см прядей, распушивают их, и крепят маркой к тросу – получается более плавный переход. И меньше шансов у отрезанных прядей выскочить из-под зажима коренными. Вроде мелочь, а надо запомнить.

03.10.2020. Карское море. До порта Сабетта 312 миль. Ход 4,5 узла. Море 4 балла. Пасмурно, но сухо. Временами плавно покачивает. Вода в душевой горячая, потому что выскочили оттуда сменившиеся мотористы. Поэтому переход из бассейна под душ – очень даже в порядке (обычно, одна холодная вода, кажется, чуть теплее забортной). Написал рапорт о приобретении билета до Владивостока из Мурманска. Не очень верю в этот альтруизм, но – на всякий случай.

Мелкие успешные плотницкие подвиги. По-другому, и не назвать, потому как, никогда нет уверенности, что победа над сливами раковин, забитыми унитазами, оторванными планширями и т.п. будет достигнута. Но пока, как-то проносит мимо – объясняю всяким дежурным, что и как делать – уходят и, видимо, чего-то добиваются. Но и самому, то и дело приходится отрываться от основной работы. А эта работа по изготовлению всё тех же знамённых подставок и опор. Приходят заказчики – куча советов и новых идей. Заканчивается молчаливым: «Сделайте, что-нибудь».

От старпома – свои заботы: разваливается шкафчик для хранения пожарного имущества. (Ага! Вдруг развалился! Он, похоже, сто лет в таком состоянии, но именно меня ждали…). Занялся и им. Помогают два матроса Андрей (с подставками) и Женя (с ящиком). Две подставки для знамён к концу дня собрали на саморезы и покрыли морилкой – чтобы поставить заказчиков перед фактом: переделывать поздно… Шкафчик – на завтра, а ещё и подволок не закрыт в корме.

Воды остался один полный танк в кормовой группе. Но, пока не трогаю. От опреснителя пока что-то набегает в запасной, и на расходе тот, что рядом. Вечером – меняю. Но уже понятно, что на сутки не хватит, и придется завтра подключить оставшийся. До собетовской воды продержимся.

04.10.2020. Карское море. До порта Сабетта 104 мили. Море 6 баллов, дождь. Ход 8 узлов – попутная волна. На судне бесконечная большая приборка. Те из курсантов, кто на палубе моют её щётками с моющими средствами – заняты этим клинингом. А те, кто внизу – в районе своих кубриков, очень даже приспособились: имитация деятельности с телефонами. В кубриках полно какого-то неприкаянного народу, но, видимо – это вахта, которой положено отдыхать. Не моё дело, просто бросается в глаза, когда то в коффердам мимо них, то бесконечный ремонт их рундуков в тех же кубриках.

Вечером, вдруг вызвали по громкой связи в мойку. Затапливает от раковин. Оказалось, сдвинулась трубка слива в общую магистраль. Сами же, при приборке задели её шваброй. Всех дел – протянуть руку и поправить. Но уже – пальцы веером: есть плотник – пусть и поправляет. Конечно, поправил. Но, думаю, весь длинный коридор комсостава, рядом с которым это помещение – узнал много новых эпитетов в адрес этих соплежуйчиков.

В принципе, большинство молодёжи – нормальные ребята. Мне доводится каждый день общаться с ними в кубриках при ремонте, давать им инструмент для мелких починок и т.п. Но есть и откровенные мелкие вредоносики. Видят: иду с инструментами в обеих руках – стоят на углу трапа и, вроде как не замечают – обогнёт. Но в этот момент, уже я их как бы не замечаю – иду прямо. Не тень отца Гамлета. Вдогонку, всякие полускрытые угрозы. Оборачиваюсь – уже сделали вид, что не они. Конечно, это единичные случаи – детки друг перед другом выёживаются.

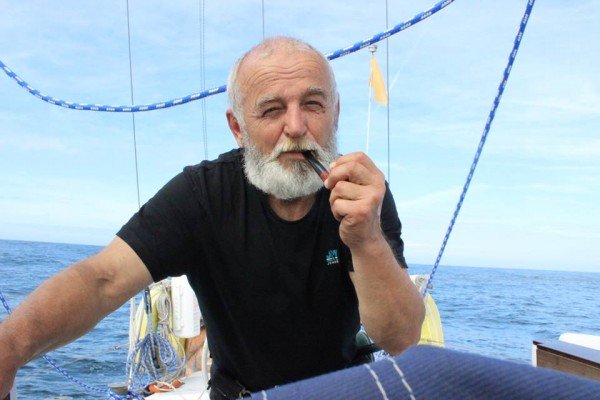

Движемся в Сабетту. Там снова нас покидает Дима Марков – мой самодеятельный помощник по плотницким делам. Говорят, что там к нам подсаживаются новые пассажиры – в основном пресса и т.п. Жаль, конечно – из Мурманска, было бы вдвоём веселее. Тем более что доносятся какие-то слухи об активности вируса и новых ужесточениях в этом плане. Но толковой информации нет никакой. Срок прихода в Мурманск изменился на 19-е число. Написал заявление на билет до Владивостока. Большие сомнения, что это осуществится, да и кто этим будет заниматься. Поэтому расчет только на себя. И ещё большой вопрос, как будут дела с перелётом – были же отменены рейсы, когда вирус набирал силу. Но ещё две недели до прихода в Мурманск – никогда, наверное, этот рейс для меня не закончится.

Днём с помощником от первого грота – Андреем, монтировали крепления для знамён со всякими вывертами в этом плане. Заказчики, что-то тоже делали и постоянно меняли свои требования. Поэтом мы стремились сделать эти держалки в законченном виде – хотят – пусть сами переделывают.

Перехватила меня одна дама из кают-компании: стулья расшатались. Но огорошил – ждите штатного плотника. Были бы простые стулья, а то ведь со всякими наворотами. Хватило возни с нечто подобным из старпомовской каюты. И достаточно с меня флагманской каюты с её душевыми кабинами – надо и предшественнику, что-нибудь оставить.

По воде – в один предпоследний расходный танк кормовой группы направил приём от опреснителя и расход – с него же. Остался полный танк на правом борту и полная средняя группа из 4-х танков. Не знаю, дотянем ли на расходно-приёмном танке. Уровень к вечеру был всего лишь 16 кубов. Расход, конечно, больше, чем приём – посмотрим на динамику. Вода в бассейне жутковатого тёмного цвета. Идём в Обской губе – наверное, речной ил и т.п. Хуже, что опреснитель работает на ней же.

05.10.2020. Сегодня швартовка в Сабетте. Осталось 14 миль. Ход 6 узлов. Пасмурно, но сухо. Минус 1 градус.

Рано или поздно отдали якорь где-то на рейде. Вдалеке виден порт с причалами, но никаких намёков на что-то типа города или посёлка. Ветер крепкий, северный – холод собачий (арктический). Быстро побежал в каюту, надел свитер. Продувает куртку, но уже терпимо. Отдали не менее семи смычек, по моим приметам.

Через полчаса – с якоря сниматься. И зачем было – на него становиться. Отдавать адмиралтейский якорь легко, но выбирать… Для палубной команды это означает аврал, в котором задействованы все. Действия известны и отработаны, но конечно, чтобы взять якорь по-походному – требуется время. Впрочем, как и на всё на «Седове». А тут и швартовка – долгая, со смаком и вкусом. Я тоже что-то там иногда суетился и даже, заложил прижим вместе с боцманом Николаем Митрофановичем. Но, не туда подал второй шпринг с подбакового пространства (не был участником этого действа ранее).

В общем, швартовная суета – наконец-то, привязались. Вода только на соседнем причале, куда будет перешвартовка через два дня. Объявлен режим экономии. Урфин Джюс, а я на нём самый деревянный.

Далее

В начало

Автор: Абрамов Николай Александрович | слов 9467 | метки: «Адмирал Шеер», «Александр Сибиряков», «Челюскин», АПЛ К-3, АПЛ К-42, Берингов пролив, В.И. Воронин, Визе В.Ю., Восточно-Сибирское море., горь Григорьевич Галутва, Джордж Де-Лонг, евражка, Карское море, Ккрейсер «Железняков», море Лаптевых, Мыс Желания, Новая Земля, О.Ю. Шмидт, Певек, Самойлович Р.Л., Северное сияние, Северный морской путь, Фёдор Фёдорович Матюшкин, Чукотское море, шлюп «Камчатка», Эрнст Теодорович КренкельДобавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.