Часть 7. Подскок. Моя дорога в Космос

Мы строили, строили и наконец построили.

(Из мультфильма “Крокодил Гена”)

Говорят (говорят): нет лазурнее взора,

Как у тех (как у тех), кто влюблён и любим.

(Игорь Северянин)

Оглавление

7.1. ТДК-7СТ2. “Союз Т”

7.2. Геленджик, Дивноморское, Голубая бухта, 1981, 1982, 1983

7.3. Всегда вместе

7.4. Львов, Ивано-Франковск, Коломыя, Косов – турбаза, 1983

7.5. 1983 год, Байконур

7.6. Тренажёр, возможности

7.7. НИИАО

7.8. Госпремия – мимо и мимо

7.9. Минск, Хатынь, 1982

7.10. Хива, Бухара, Самарканд, Ташкент, 1984

7.11. Арташат, Ереван, 1986

7.12. Турбаза “Приокская”

7.13. Литва, Гора крестов, 1989

7.14. Компьютер VAX. C++

7.15. ЖСК “Наука-1” и другие домашние дела

7.16. Дача в Пласкинино

7.17. Ведущий научный сотрудник. Машинная графика

7.18. Подводники, Обнинск, Моряки, Царское Село, Кронштадт

7.19. Сдвиг 1990

7.20. Времена и нравы

7.21. О программе “Буран”

Приложение 1. Аттестат с.н.с.

Приложение 2. Аттестат сына

Приложение 3. Ордер на квартиру

Приложение 4. Мамина записка Диме

Приложение 5. Чкаловы

Приложение 6. Андрей Сахаров

Приложение. Гора крестов

Исповедь знающего космические тренажёры изнутри. И всё начистоту без утайки.

1961 окончание института, работа “на космос”, модернизация кабины самолёта Т-3 генерального конструктора Сухого, тренажёр корабля “Восток”, тренажёр “Восхода”, тренажёр “Союза”, лунная программа, орбитальные станции, обеспечение совместного советско-американского космического полёта “Союз – Аполлон”, “неприятности” с защитой диссертации. Великолепная семья.

20 лет жизни промелькнули и остались в памяти как один вчерашний день.

А сегодня…

Но обо всём по порядку.

7.1. ТДК-7СТ2. “Союз Т”

(Цифровой комплексный тренажёр транспортного корабля “Союз Т”)

Разработка тренажёра ТДК-7СТ2. Создание тренажёра. Тренировки и полёт

Цифровой комплексный тренажёр ТДК-7СТ2 транспортного корабля “Союз Т”, предназначенного для доставки экипажей на орбитальную станцию, создавался на основе опыта тренажёра ТДК-7СТ.

29 сентября 1977 года на орбиту была запущена станция “Салют-6” (ДОС-5-1 изделие 17К),

19 апреля 1982 года была запущена станция “Салют-7” (ДОС-5-2 изделие 17К).

Разработка тренажёра ТДК-7СТ2

В отличие от тренажёра ТДК-7СТ, в первоначальном его виде, – новый тренажёр ТДК-7СТ2 разрабатывался в следующем утверждённом, типовом составе: макет кабины (МК), имитаторы изображения визуальной обстановки (ИВО), пульт инструктора (ПИ), вычислительный комплекс (ВК) и устройство сопряжения (УС).

Тренажёр создавался на базе Центра подготовки космонавтов (ЦПК), в тренажёрном корпусе “Т”, в том же машинном зале, что и ТДК-7СТ, но на другом месте, в конце зала.

Макет кабины поставлялся предприятием ЦКБЭМ; в состав МК входили, в частности, БЦВК “Аргон-16” разработки ЦКБЭМ и система отображения информации (СОИ) под названием “Нептун” разработки нашего предприятия.

Имитаторы ИВО разрабатывались при техническом руководстве специалистов лаборатории Ерёмина, изготавливались и поставлялись смежными предприятиями по утверждённой кооперации.

Пульт инструктора (ПИ) разрабатывался по ТЗ нашей лаборатории Моржина, изготавливался и поставлялся смежным предприятием.

Основу вычислительного комплекса составляла ЭВМ единой серии ЕС-1030, оперативно смонтированная и налаженная бригадой под руководством специалистов ЦПК.

Программное обеспечение тренажёра ТДК-7СТ2 было целиком взято с ТДК-7СТ, вместе с архитектурой комплексов МО-1 и МО-2 и с технологией имитации бортовых систем на основе транслятора имитаторов космических систем ТРИКС. Одни и те же специалисты разрабатывали комплекс МО-1 на обоих тренажёрах.

Разработка комплекса матобеспечения моделирования движения корабля под названием “комплекс МО-2” была поручена сектору Суворова моей лаборатории, под моим руководством и при моём непосредственном участии. Комплекс МО-2 разрабатывался на языке программирования высокого уровня PL/1, в русском языке название произносится как «пиэль один». То есть на ЭВМ тренажёра был реализован транслятор перевода текстов написанной человеком программы в коды, понятные машине. Управляющая программа комплекса МО-1 автоматически загружала программу МО-2 на ЭВМ, автоматически вызывала работу комплекса МО-2 в нужное время и обеспечивала обмен информацией МО-2 с имитаторами бортовых систем корабля и с устройствами тренажёра: макетом кабины, имитаторами ИВО и пультом инструктора.

Большая и ответственная работа предстояла разработчикам устройства сопряжения – сектору № 4 Максимова. Впервые в истории тренажёростроения они должны были, используя своё устройство сопряжения из состава тренажёра ТДК-7СТ, связать по информационным каналам штатный БЦВК с остальными устройствами комплексного тренажёра – ТДК-7СТ2.

Ведущим по тренажёру ТДК-7СТ2 был назначен опытный Ерёмин.

Работа выполнялась коллективом всего отделения № 1 в количестве около 300 человек, с непосредственным привлечением специалистов ЦПК и ЦКБЭМ и в тесном взаимодействии со смежными предприятиями по кооперации.

Создание тренажёра

Тренажёр создавался по нашей известной, устоявшейся методике, с учётом цифровой специфики, слаженным коллективом в количестве в общей сложности до ста человек.

Устройства тренажёра: макет кабины, пульт инструктора, имитаторы визуальной обстановки, вычислительные устройства и прочие – были изготовлены, свезены и смонтированы в ЦПК, отлаживались автономно и в комплексе. А на ЭВМ устанавливались и отлаживались программный комплекс МО-1 имитации бортовых систем и программный комплекс МО-2 моделирования движения. И всё это вместе должно было быть отлажено, проверено, испытано и сдано для проведения тренировок экипажей кораблей типа “Союз Т”.

Комплекс МО-1 имитации бортовых систем уже был в определённой степени отлажен на стенде на нашем предприятии и на тренажёре ТДК-7СТ, за изъятием БЦВК.

Я отвечал за комплекс МО-2. При этом математическая модель динамики и кинематики движения корабля в направляющих косинусах вместе с моделями датчиков и исполнительных органов и алгоритмами управления имитаторы визуальной обстановки была в целом ясна и понятна. Сложным представлялось согласование этих моделей с реальным БЦВК.

Программу моделирования движения на языке PL/1 для реализации на ЭВМ ЕС-1033 мы сочиняли основной группой в составе: я, Суворов и Лида Чарикова, с привлечением Михаила Остроухова, Тамары Лобовой, Ольги Гуслиц, Люды Котиковой, Лены Яворской и других.

Сидели мы обычно за столом в просторном машинном зале рядом с макетом кабины тренажёра. Светло, красиво, свежий воздух. Сочиняли машинную программу легко, свободно предлагали идеи, живо обсуждали, Лида обычно записывала. Иногда отвлекались, редко спорили. В общем, работали дружно.

Все работы по тренажёру проводились нами в Звёздном городке, то есть в командировках.

Прежде всего, мы приступили к проверке и настройке каналов информационного взаимодействия ЭВМ с остальными устройствами тренажёра.

Создавать наш программный комплекс МО-2 мы начали с представления его в виде самого элементарного программного оператора при простейшей информационной обстановке на всех внешних каналах взаимодействия. В дальнейшем комплекс МО-2 постепенно наращивался до поистине, не побоюсь этого слова, гигантских размеров.

Там же, на рабочем месте, мы на ходу придумывали способы моделирования отказов устройств корабля, в количестве заданных сотен отказов и так называемых нештатных ситуаций.

Отладка модели движения – комплекса МО-2 велась путём контроля и управления полётом человеком-оператором в макете кабины и другим оператором, работающим на пульте инструктора.

Одновременно наш коллектив разрабатывал и выпускал всю необходимую документацию по МО-2 в соответствии со стандартами – Единой системой конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системой программной документации (ЕСПД), в тесном взаимодействии с отделом нормализации и стандартизации (ОНС) и отделом технической документации (ОТД).

В это время проводились еженедельные оперативные межведомственные совещания на высоком уровне в кабинете у полковника Почкаева для оценки хода работ по тренажёру, с отчётами исполнителей и разносом отстающих.

Наступал момент вроде бы готовности тренажёра. И начинался этап испытаний.

Мы составляли программы и методики испытаний тренажёра, в целом и всех его устройств в отдельности. Отдел технического контроля (ОТК) проводил заводские испытания (ЗИ) тренажёра, затем представители заказчика (ПЗ) проводили приёмо-сдаточные испытания (ПСИ), все эти проверки методом “нажми кнопку – наблюдай что будет”. После этого устраивались проверки тренажёра на функциональное соответствие реальному кораблю представителями НПО “Энергия” по их собственным методикам испытаний. Составлялся перечень замечаний к работе тренажёра, это сотни замечаний, и устанавливались сроки их устранения. После устранения шли снова проверки.

Во всё время испытаний я и мои товарищи объясняли контролёрам ОТК и ПЗ принципы работы тренажёра в целом и отдельных устройств.

Но самое главное, мы растолковывали нашим любимым, почти родным, военным, назначенным для обслуживания тренажёра, как работает то, что мы придумали; учили их не бояться тренажёра, смело включать устройства, выполнять “полёт”, выявлять и устранять неисправности работы техники, исправлять, налаживать, настраивать работу устройств; читать техническое описание (ТО) и инструкцию по эксплуатации (ИЭ). Бывало, мы и сами при этом учились.

Все перечисленные выше работы должны были быть выполнены в заданный срок, до начала тренировки экипажей. Иначе – «срыв подготовки к полёту!»

Всё как всегда.

Работали с утра до ночи.

Ночью шли в гостиницу “Орбита”.

Если тепло, можно было завернуть на озеро искупаться. Мальчики на одном берегу, девочки – на другом.

Плывёшь при свете звёзд и видишь в воде отражения сверкающих огнями башен обитателей Звёздного.

Слышно, как на том берегу, в полной темноте, в воду входили наши подруги-сотрудницы. Самая смелая, Галя Сарычева подплывала совсем близко: «А я без ничего». – «Молодец! Мы тоже». Поплавали, побрызгались, разбежались в разные стороны. Оделись, и в гостиницу. «Спокойной ночи, до завтра».

Утром, пока дрыхнут соньки, я бегал трусцой рядом в лесочек или до озера и обратно. Затем неизменная сосиска с яичницей из двух яиц и полстакана сметаны в буфете гостиницы. И скорей на работу, через проходную, многих приветствуя.

В обеденный перерыв через широко распахнутые ворота, минуя проходную, взбивая пыль добротными ботинками, огромная толпа полковников и иже с ними устремлялась в свои квартиры, где их уже ждали приготовленные верными жёнами горячие борщи и котлеты с картошкой. Мне оставалось идти только в “греческий зал” – буфет при Доме космонавтов.

Это всё так и было с понедельника по пятницу.

В долгожданную пятницу, вечером, с полной сумкой продуктов, мчались домой в Жуковский, к семьям.

Бегом на станцию Циолковская, там по двум дорогам: электричка до Казанского вокзала и электричка от вокзала до платформы Отдых.

А какое счастье было приехать домой с работы, а тебя уже ждут около дома, встречают, маленький сын бежит тебе навстречу с распростёртыми ручонками, и ты его поднимаешь высоко-высоко вверх!!!

В понедельник утром пораньше или попозже, в обратный путь, в Звёздный.

Одно время руководство расщедрилось, в Звёздный городок ежедневно утром от проходной нашего предприятия отправлялся автобус с нашими сотрудниками.

Вечером этот же автобус развозил нас по домам.

Проезжаем Люберцы – Лида Чарикова сходит, мы все кричим ей привет и до завтра.

Кстати, припомнилось, как однажды во время очередного творческого перерыва в процессе работы Лида Чарикова поделилась со мной, рассказала о своих родственных связях (дальних) с семьёй знаменитого героя-лётчика Валерия Павловича Чкалова. Получилось так, что у Лиды в другом городе живёт часть их большой семьи по фамилии Чарыковы. В подробности происхождения этого отличия в написании фамилии она вдаваться не стала. Просто сообщила, что один из её родственников, Чарыков Рэм Иванович, женился на дочери Чкалова – Валерии, и всё у них было прекрасно. Факт не слишком широко известный, и мне было интересно.

Я сам лично никакого отношения к семье Чкалова никогда не имел. Но рассказал ей, что моя жена Нина училась на Физическом факультете МГУ вместе с Валерией Чкаловой, дружили, Нина бывала у них дома в 1950-х годах, знала жену героя-лётчика Ольгу Эразмовну, маму Валерии. Тогда настал черёд удивляться самой Лиде Чариковой.

После окончания университета Нина не общалась с семьёй Чкаловых, но мы всегда следили за их успехами.

Довелось нам с Ниной быть в районе Курского вокзала в Москве, и Нина показала мне, вон там вдалеке, 8-этажный многоквартирный дом, где в квартире № 102 жила семья Чкаловых.

Некоторые сведения о семье Чкаловых, почерпнутые из открытых информационных источников, обобщены и приведены мной в Приложении 5 “Чкаловы”.

Тренировки и полёт

Как бы то ни было, стало ясно, что мы, тренажёрщики, успевали к появлению нового поколения кораблей “Союз-7СТ” с цифровым бортовым оборудованием.

В октябре 1978 года для первого полёта на “Союзе Т” были сформированы экипажи: Юрий Малышев – Владимир Аксёнов и Леонид Кизим – Олег Макаров. Космонавты заинтересованно участвовали в создании тренажёра.

Наконец, тренажёр ТДК-7СТ2 готов, начались тренировки. Обеспечение тренировок – совместно мы с военными ЦПК.

Днём тренировки, по вечерам, иногда и по ночам, доработки тренажёра в соответствии с замечаниями и предложениями, работы по модернизации, совершенствованию.

В мае 1980 года экипажи закончили подготовку к полёту.

5 июня 1980 года первый цифровой космический корабль “Союз Т-2”, заводской индекс 11Ф732, пилотируемый Юрием Малышевым и Владимиром Аксёновым, успешно стартовал с Байконура и на следующий день сблизился с орбитальной станцией, экипаж перешёл на борт “Салюта-6”.

Тренажёр служил долго и счастливо.

*

Как покажет время, этот тренажёр окажется последним для меня в моей жизни; грянет “перестройка” страны, демократия, перевыборы руководителей; и мой коллектив не выберет меня начальником лаборатории, а мои начальники, к удивлению военных, турнут меня из Звёздного городка; я неожиданно начну помогать морякам улучшать их средства боевой подготовки, потом ни с того ни с сего займусь моделирующим стендом для вертолётчиков Камова и, наконец, в последние годы моей трудовой жизни, меня примут участвовать в программировании бортовых систем отображения информации “цифрового” корабля “Союз” и российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Примечание:

Для сведения. Оператор наращивания переменной х на единицу – на разных языках программирования – имеет вид:

Алгол

x:=x+1;

Фортран

X=X+1

PL/1

X=X+1;

Си++

x=x+1; или x+=1; или x++;

Паскаль

x:=x+1;

На всех этих пяти языках свободно разговариваю. В разное время, в разные годы я самолично создавал программные комплексы на этих языках, с отладкой и работой на ЭВМ разного вида.

Язык программирования Ада не понравился. Другие языки типа Кобол открыл и сразу закрыл. Развелось их слишком много.

7.2. Геленджик, Дивноморское, Голубая бухта, 1981, 1982, 1983

Северка

Белая берёза на траву роняет слёзы.

(Сергей Кузнецов).

Мы, сотрудники СОКБ, продолжали регулярно ездить отдыхать на нашу Северку, на природу. Манила красота, тишина и прохлада рощи белоствольной, речки звонкой, пажитей зелёных (по Пушкину – лугов).

Благоустройством турбазы занимались подлинные энтузиасты своего дела; рядом с палатками появились деревянные домики для отдыхающих, кухню оснастили газовыми плитами и газовым баллоном, смастерили разного рода сушилки для грибов, ещё много чего понаделали.

Мама моя летом часто и подолгу пребывала на турбазе, её признавали там своим человеком. И в этом случае дома, в её отсутствие, мы все втроём, с сыном Димой, ухаживали за дедом Костей. Который не ездил на турбазу по состоянию здоровья, да и непривычный был. Мама знала это, и вывозила его по ветеранской путёвке в Кисловодск.

В общем, “Северка” разрослась, усовершенствовалась. И кого здесь ни спроси, у всех квартира, машина, всё чтобы не хуже, чем у других, а оклад маленький, и жизнь дорожает – поэтому надо хорошо запасаться на зиму. Не до песен у костра.

Той, нашей “Северки” уже не стало.

Всё бы ничего. Но на “Северку” надвигалась другая, страшная беда. Нашему новому начальству желательно было бы иметь капитальную базу отдыха предприятия, по разным причинам, «подальше», на Оке, в Рязанской области. Что грозило закрытием близко расположенной, воскресной базы отдыха “Сок берёзовый”.

Дивноморское 1981

Было известно, что у Лётно-исследовательского института имелся туристический палаточный лагерь на Чёрном море в районе Геленджика. И вот они решили в этом лагере построить коттедж, один или два, с комфортом на гостиничном уровне. Решили и сделали, и появились мнения, что это хорошо.

Нине как члену парткома института предложили съездить туда с семьёй на отдых. Мы согласились. И вот у нас на руках путёвки:

адрес Краснодарский край, Геленджикский район, посёлок Дивноморское, оздоровительный лагерь ЛИИ “Стрела” корпус № 2 комната № 107 (коттедж), путёвка с 22 июня по 13 июля 1981 года, стоимость 80 рублей.

Мы оформили отпуска. Приобрели железнодорожные билеты на фирменный поезд “Кубань” № 39 вагон № 12 мягкий с кондиционером, места 33, 34, 35, на 20 июня 1981 года, суббота, отправление 12:00 (полдень), 30 часов пути, стоимость билета 27 рублей 50 копеек.

Нас провожала бабушка, баба Люба. На вокзале мы накупили себе в дорогу хлеба, кефира, творожных и глазированных сырков, сушек. Ещё прикупили грампластинку “Маэстро” Аллы Пугачёвой.

Отправление поезда. Думали, что поедем втроём, но в последний момент в купе ввалился мужчина, прилично одетый, с усиками и сильно подшофе.

Здравствуйте. Он приветливо улыбнулся, представился. Вадим Неподоба, поэт, только что окончил Литинститут, отметили это событие, едет в Краснодар домой, у него там большие планы, недавно вышел из печати его сборник стихов.

Нина в ответ немного рассказала о нас. Его всё весьма-весьма впечатлило.

Помолчали.

Мы попросили его почитать нам что-нибудь из своего. Он с готовностью согласился:

«В России было так всегда:

Что мать – судьба недодавала,

Дарила бабушка – судьба!»

«А что любите вы из поэзии?» – спросил он.

Нина не стала декламировать наизусть всего “Евгения Онегина”, как это было принято у них в университете. Только показала некоторые фрагменты из стихов:

Константина Симонова “Жди меня”,

Роберта Бёрнса «Если кто-то звал кого-то Сквозь густую рожь»,

Николая Рубцова «Матушка возьмёт ведро, Молча принесёт воды».

Я не преминул добавить, своё любимое, из Блока: «Ворон канул на сосну, Тронул сонную струну».

Дима в то время поэзией не очень увлекался, но тем не менее очень достойно процитировал Маяковского: «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза», а затем, на мотив Мэри Поппинс, срифмовал: «Неподоба нынче в моде».

Экспромтом получился небольшой вечер поэзии.

Вадим был приятно удивлён и полностью покорён народной любовью к поэзии. Достал из чемоданчика свою книжку стихов, надписал и подарил нам. Жаль, потерялась при переездах.

Ехали хорошо.

Прибыли в Новороссийск с небольшим опозданием, в семь вечера. Нашли автобус до Геленджика, до автостанции, билет 1 рубль, ехать 40 минут, дорога прекрасная.

Автобус от Геленджика до Дивноморского не скоро. Встретили сотрудников Жегаловых Женю и Аллу, они летели самолётом, будут упорно ждать автобуса.

Мы взяли такси, за три рубля доехали за 15 минут до самого места.

Устроились.

Коттедж № 2, комната № 107, как указано в путёвке.

Девять вечера. Тепло. Пошли в темноте купаться в море.

На следующий день, понедельник, 22 июня, объявление: день прибытия, без еды.

Осмотрели территорию, корпуса, палатки зачинателей лагеря, для истинных любителей-туристов.

Пошли по посёлку, зашли в какой-то ресторан, поели, очень невкусно, больше сюда ни ногой. На рынке накупили овощей, фруктов, в универмаге купили мясного, молочного, а также огуречный лосьон для протирания после загара.

Зашли в сберкассу, разобрались с аккредитивом и лицевым счётом, не впервой. Подали телеграмму домой. Прошлись по набережной, заходили в кафе, в танцевальный зал.

Состоялось собрание отдыхающих – встреча с администрацией.

Запомнились: зам начальника лагеря – администратор лагеря Козлова Валентина Анатольевна, администратор столовой Гусев Олег Сергеевич, врач Фокина Ольга Васильевна, бельевой склад Наумова Люся, официантка Гусева Надежда. Все знакомые сотрудники ЛИИ.

Ознакомились с нехитрым распорядком дня:

7 подъём, 7:15 зарядка, 8 завтрак, 13 обед, 14-16 отдых, 17 чай (файф-о-клок), 19 ужин, 21 кефир, 23 отбой.

Соседями нашими по коттеджам оказались институтские сотрудники: Берестов Леонид Михайлович, Мирошниченко Людмила Яковлевна и их дочь Наташа, а также Валяева Татьяна с дочерью Алёной. Познакомились с семьёй по фамилии Ярома: Марьян Степанович, врач ЦБЭЛИС, Лариса Даниловна и их сын Вова. Мы с Ниной сразу определили для себя, что Марьян – вечно всем недовольный, хотя и забавный ворчун, а Лариса – полная ему противоположность, очень похожая на актрису Людмилу Целиковскую и внешне, и особенно характером.

Примечание:

Центральная больница экспертизы лётно-испытательного состава (ЦБЭЛИС) была создана в соответствии с решением Совета Министров СССР от 1 ноября 1974 года в городе Жуковском.

Наступил подходящий момент рассказать очередную, красивую нашу семейную легенду.

Длинный, наполненный событиями первый полноценный день нашего пребывания в лагере клонился к своему завершению. Помним, Леонид Михайлович громко объявил: «Вечером идём в плясак». Именно так послышалось мне, да и Нине с Димой. «Не-ет, – жалобно застонала Нина. – Мы уже вчера вечером наплясались». – «Да вы не поняли. Идём – к Плисак. Приглашает. Будет банкет».

Людмила Михайловна Плисак, интересная женщина, врач по профессии, кандидат медицинских наук, работала в отделе научно-космической медицины ЛИИ, где некоторое время тому назад также работал известный учёный Леонид Александрович Китаев-Смык. В этом отделе была, помимо прочего, своя авиационная центрифуга.

Отдел проводил важные работы с лётчиками-испытателями, а также, было дело, и с космонавтами.

Таким образом, мы встретились с Людмилой Михайловной, с её сыном Валерием от первого брака.

В это время Людмила Михайловна в лагере, вместе с нами всеми, с нетерпением ожидала, когда наконец отпустят с работы её нынешнего мужа – как оказалось, вот сюрприз!, Виктора Трифоновича Дедеша, одного из ведущих специалистов ЛИИ и одновременно очень знакомого мне учёного секретаря учёного совета ЛИИ.

Людмила Михайловна рассказала, что она разошлась с мужем, переехала с сыном из родного ей Днепропетровска в Жуковский, устроилась на работу в ЛИИ, познакомилась с убеждённым холостяком Дедешем и вышла за него замуж; фамилию оставила свою.

Мы подружились и уже не расставались ни здесь в лагере, ни потом в Жуковском.

Дни отдыха пошли своей чередой. Погода была разной, то гроза, но чаще прекрасная солнечная погода.

Купание, бывало и ночью, загорание на пирсе, походы на рынок, прогулки по окрестностям в соседний лес, в Голубую бухту, кино, танцы, карты вечером в коттедже.

Почти каждый день играли в теннис на кортах, мы трое, Надя Гусева, Наташа Берестова и я.

Были спортивные соревнования, плавание, опять же теннис.

У детей была “Зарница” с поиском и спасением знамени.

Для большего сплочения нашей компании устроили в соседнем лесу пикник с шашлыками. Я с Леонидом Михайловичем принесли из ресторана 32 шампура с готовым мясом. Согрели на костре.

Сидели в номере у Яромы, играли в картишки, потягивали вино. Я ещё в первый день приметил у них на столе книжечку карманного формата “Милый друг” Мопассана (“Bel Ami” Guy de Maupassant) на французском языке. Как раз представился случай поинтересоваться у Марьяна Степановича: «Читаете?» – «Перечитываю». Я почтительно покивал головой. Он оживился, заглянул под кровать и вытащил из чемодана другую книжку. «Не боитесь?» – показал он мне её. – «Наслышан. Но не прочь почитать». Я натянул на руки воображаемые медицинские перчатки, ибо то был Ян Флеминг “Из России с любовью” (Ian Fleming “From Russia with Love”), махровая антисоветчина.

Читал сидя в тени в шезлонге. Не запоем, лишь когда удавалось. До конца не дочитал, наступило время отъезда; и не беда. Лексика вообще несложная. В памяти остался сослагательный образ первой фразы: «The naked man who lay splayed out on his face beside the swimming pool might have been dead». В русском переводе получилось две фразы: «Возле плавательного бассейна лежал, уткнувшись лицом в траву, обнажённый мужчина. Он лежал неподвижно, словно труп».

Больше я подобной макулатурой не интересовался, фильмов о Джеймсе Бонде не смотрел.

Объявили день сауны. Для начала, с утра пораньше совершили трудовой десант в совхозе на винограднике; подвязывали лозу, очень интеллектуально и интересно. Потом сауна; не так шикарно, как в “Ноорусе”, в 1979 году, но тоже неплохо.

Я и Дима присоединились к пешему походу до хутора Джанхота; прошли и сверху посмотрели на корпуса санатория “Голубая даль”; прошли и с обрыва заглянули в “Голубую бездну”, где самый чистый пляж на Чёрном море. Дошли до Джанхота, спустились по тросу на берег. Посмотрели дачу писателя Короленко. С пристани вернулись на глиссере до лагеря, по 1 рублю с человека.

Ездили на экскурсию на Михайловский перевал. Посетили места боевой славы похода Таманской армии – “Железного потока” времён Гражданской войны. Посмотрели дольмен – древнее погребальное сооружение, сложенное из больших камней. Высота выше человеческого роста, входное отверстие размером около метра.

Отметили день рождения Олега Гусева. Настряпали вареников, выставили красную икру и коньяк. Нина как-то успела купить подарок – красивый подсвечник. Леонид Михайлович произнёс приветственную речь по-немецки, а Марьян Степанович перевёл: «За Ваше здоровье». Потом Марьян провозгласил заздравный тост по-французски, а Берестов объяснил кратко: «За Вашу жену». Всей гурьбой отправились на танцы и завершили вечеринку купанием в море.

Посмотрели в кинотеатре несколько фильмов: “Ночное происшествие” (1980), с Галиной Польских; “Хорошенькое дельце” (Франция, 1973); “Ответ знает только ветер” (ФРГ, 1974); “Затянувшаяся расплата” (Индия, 1973); “Викинги” (США, 1958).

10 июля, за три дня до окончания смены, приехал Виктор Трифонович Дедеш; народ переживал: это только что его отпустили с работы. Торжественно его встречали; танцевали в столовой под магнитофон. И вдруг оказалось, что всё не так и он вовсе не собирался отдыхать в лагере, а приехал с готовыми путёвками на руках на них троих в какой-то пансионат. На следующий день они туда все и умчались.

12 июля уехали домой Яромы.

13 июля мы поехали домой, в Жуковский.

Курган 1981. Людмила Туманова

В августе 1981 года мы все ездили в Курган – это как второй наш дом.

Наша лучшая подруга Рита Мороз сводила нас познакомиться и пообщаться с Людмилой Тумановой, милой, и героической, женщиной, большой поэтессой, автором и исполнителем прекрасных песен.

В 1963 году перенесла трагедию – паралич обеих ног. Самообладания не теряет, держится достойно.

Маргарита Мороз, главный редактор областной молодёжной газеты и настоящий человек, официально и неофициально – в личном плане, взяла шефство над Людмилой Тумановой и вела эту деятельность до последних дней жизни.

Дивноморское 1982

Вода на дивноморском побережье

По чистоте с байкальской наравне.

(Алексей Помазков)

Опять к морю

В профсоюзном комитете ЛИИ, как обычно, комплектовались заезды в лагерь “Стрела”.

Предложили Нине: лето 1982 года, коттедж. Она как член парткома института посчитала для себя неэтичным пользоваться этим общественным благом второй год подряд; тогда как нам с Димой Дивноморское очень понравилось, и мы были бы не против.

В итоге две путёвки нам были предоставлены.

Всё так же, как и в предыдущем году.

Путёвка: с 23 июня по 13 июля 1982 года.

Поезд “Кубань” № 39 вагон № 8 купейный, на 21 июня 1982 года, понедельник, отправление 12:00 (полдень), 30 часов пути, стоимость билета 22 рублей 50 копеек.

С собой 2 теннисных ракетки и 5 мячей, по две пары плавок, шапочки, плавательные очки, кроссовки, шлёпацы, туфли, рубашки, майки, трусы, носки, надувной матрас. Деньги 50 рублей и аккредитив 150 рублей.

Поезд прибыл в Новороссийск в 19:20 без опоздания. Из Новороссийска до Дивноморского домчались на подвернувшемся автобусе “Турист” за полчаса, по 2 рубля 50 копеек.

Лагерь всё тот же.

Коттедж № 6, на берегу, комната № 132 на двоих, открытый балкон с видом на море.

Стол № 2.

Обязательный помидор и чеснок к обеду.

Теннис и купание три-четыре раза в день.

24 июня 1982 года смотрели по телевизору запуск корабля “Союз Т-6” с Джанибековым, Иванченко и французским космонавтом.

25 июня ночью была сильная гроза, выбила всё электричество, на следующий день не брился до самого ужина, в столовую давали напряжение от движка.

26 июня сидели в библиотеке, читали новые журналы и подшивки газет. После обеда совершили поход в лес, с края обрыва взглянули на Голубую бухту.

Администрация принесла заранее заказанные нами железнодорожные билеты до Москвы: поезд № 330 пассажирский, места плацкартные по 16 рублей, отправление из Новороссийска в 14:50, прибытие в Москву в 21:35. Обменять на фирменный поезд не удастся.

Получили телеграмму из дома: «Приехала Надя, собирается на Северку. Виноградовы (в) третьем коттедже 112 комнате». Сразу пошли в гости к Валентине Дмитриевне и Наташе. А то уж совсем никого знакомых не было. Вместе купались, играли в теннис. Погода стояла великолепная.

В субботу 3 июля с утра погода хмурилась. Решили с Димой съездить в Геленджик. Попался “левый” автобус; за 20 копеек с каждого за 15 минут домчал до автостанции.

Гуляли по городу. Посмотрели снаружи кинотеатр “Буревестник”, вполне современный, красивый, билетные кассы просматриваются сквозь здание.

Прошлись по магазинам. Накупили: кило крупной мойвы-копчушки, несколько бутылок пепси, пирожных. В магазине “Янтарь” запаслись напитками для дома-дома, а именно, взяли четыре бутылки разных вин: “Алазанская долина”, “Мускат”, “Каберне Тамани”, “Мерло Тамани”; выпили по молочному коктейлю и съели по пирожному.

Нашли рынок за “Буревестником”, набрали черешни, помидор.

Осмотрели бухту; пляж песчаный; всюду снуют фотографы с макаками.

Направились назад к автостанции. Встретили моего сотрудника Сокольца Василия Алексеевича, он здесь на стройке, нравится, хочет остаться до осени.

Начался сильный дождь. Мокрые битком загрузились в автобус. Успели к обеду.

После обеда и сна вдвоём пошли в душ, там никого, отлично помылись, а когда выходили, уже стояла очередь, и люди беспокоились, что скоро горячую воду переключат на столовую – на посудомойку; мы им сочувствовали.

Встретили Надю Гусеву, она передала нам письмо из дома.

На следующий день выдалась отличная погода. Играли в теннис, позагорали, плавали далеко. После обеда детально осмотрели библиотеку, все разделы, все книги. Взяли для чтения семь книг.

Ужин был не очень; съели котлеты, манную кашу не стали.

Вечером прогулялись до Голубой бухты. Это всё вдвоём с Димой. Спускаться по узкой тропинке не решились, очень круто. Предпочли так называемую парковую лестницу. Сидели и читали книги.

Вернувшись, решили дополнить ужин. Я сварил молодую картошку, и с копчушкой хорошо поели.

Время пролетело быстро.

Цены на рынке в 1981-м и 1982 годах: помидоры 2-3 рубля, черешня белая 2,50, чёрная 3,50, персики 3 рубля.

Приехав домой, мы ещё съездили с моей любимой тётей Надей на турбазу на Северку. Показали ей красоты средней полосы России.

Дивноморское 1983

Пришло лето 1983 года.

Нина взяла путёвки на нас троих в лагерь “Стрела” в Дивноморском.

Я оформил отпуск с 21 июня по 19 июля.

18 июня в субботу поехали в Москву по магазинам, купили всем троим новые кроссовки, купили Нине плащ, в спортивном магазине не было в продаже теннисных мячей, у нас в запасе дома есть несколько, возьмём их с собой.

Зашли в гости к Людмиле Михайловне Плисак, на чай.

Вечером позвонили в Курган бане Клане и деду Сергею.

19 июня в воскресенье с утра была уборка в доме.

Поехали в Москву к Лене Черенковой, Дима остался дома.

Отмечали день рождения Лены и 50-летие её мужа, Коли Сергеева; вместе с Анюсей и Толей Бондарями сделали им большой подарок.

20 июня в понедельник доделал на работе срочные дела.

21 июня начался отпуск. Выехали из дома в 9 утра.

На платформе встретились с Валентиной Васильевной Емельяновой, совпадение, опять вместе с ней будем в лагере. Электричка в 9:36, доехали до “Электрозаводской”, на метро до Курского вокзала.

Съели мороженого, выпили фанты, посидели в зале ожидания.

12:00 (полдень) поезд “Кубань” № 39 вагон № 8 купейный.

Чай проводники не давали, бойлер не работал. Ели курицу. Много спали. В пути было много дождей, северный ветер.

22 июня среда. Поезд прибыл в Новороссийск в 19:30. Тепло, море спокойное.

Сразу сели на автобус до Геленджика, билеты по 1 рублю. От автостанции до лагеря в Дивноморском доехали вчетвером на такси за 4 рубля.

Пока подъезжали к лагерю, навстречу попадались люди, шедшие в кино на сеанс в 9 вечера. Масса людей стояла в очереди на оформление. Нас увидела Надя Гусева, сразу дала нам ключи и постельное бельё, взяла путёвки – сама всё оформит.

Коттедж № 2, комната № 109, вид на море. Небольшой шторм.

Начали устраиваться, передвигать мебель, вешать шторы. Втащили холодильник, но в розетках не было напряжения. В соседней комнате поселилась опять та же Валентина Васильевна и с ней вместе женщина из Жуковского – учительница музыки Тамара Фёдоровна. Нина отнесла конфет девчонкам в администрацию и неожиданно принесла копчёной рыбы. Поели. По морю всю ночь шарил прожектор.

23 июня четверг. Сильный норд, тучи, на море шторм. Попробовали поиграть с Димой в теннис – лужи, испачкали мяч.

Сходили в посёлок по хозяйственным делам. Электрик починил розетки, включили холодильник, загрузили в него продукты.

Шторм стих. Загорали сидя на балконе.

Устроили торжественный чай, играли в карты с Надеждой Гусевой и новой знакомой Мариам Закировной. Кефир на всех в бидончике. По морю опять всю ночь шарил прожектор.

24 июня пятница. Сильный холодный ветер, шторм утих, сухо. С Димой поиграли в теннис. Сходили в соседний лагерь – “Сургутнефтегаз”; двухэтажные корпуса, дороги, живут строители. Походили по пляжу. Какой-то мужик ходит с тралом, что-то ловит. Пошли в посёлок, зашли в библиотеку. Для записи нужен паспорт. Посидели в читальном зале. Вечером, как вчера, чаепитие и карты.

25 июня суббота. Неожиданно с утра прекрасная погода, солнечно, тепло. Много купающихся. Видели дельфинов, как они подплыли к буйкам, посмотрели на людей, дружно нырнули и появились где-то очень далеко.

В 16:00 сходили в душ. Играли с Надеждой в теннис. Нина с Валентиной Васильевной сходили в лагерную библиотеку, набрали книг читать.

Пришла Вилкова Валентина Александровна, из профкома ЛИИ и администрации лагеря, рассказала, что Плисак в больнице.

Светила яркая луна.

Так продолжалось все дни: начинали день с утренней зарядки, купались, загорали на пирсе, играли в теннис, гуляли по окрестностям, ходили на рынок, в кино, на танцы в “Сургут”, отмечали разного рода события. Погода стояла прекрасная. Может быть, разок прошёл дождь с грозой.

А один день стал незабываемым на всю жизнь. Дело было так. По обыкновению дружной компанией все сидели на пирсе. И тут мы с Димой вдвоём решили пойти поплавать в Голубую бухту, как есть в одних плавках. Путь неближний, по большим камням, да через ручей переходить. Пришли, нырнули, водичка тёплая, самочувствие прекрасное, и чтобы не тащиться назад пешком: «Доплывём до пирса?» – «Доплывём». Не знаю точно, километр или полкилометра. До берега дальше, чем до пирса. Плывём брассом, не спеша: «Как ты?» – «Нормально». Доплыли до пирса, поднялись по лесенке, бодренькие. Никто и не заметил. Мы сделали это!

7.3. Всегда вместе

Хорошая семья, хорошие друзья, хорошая работа, хорошая погода – хорошая жизнь.

“Высший свет”

После совместного приятного времяпрепровождения в Дивноморском мы с Дедешами и Берестовыми продолжали тесное общение в Жуковском. Не забывали семью Ярома. Познакомились с Валентиной Васильевной Емельяновой, врачом ЦБЭЛИС.

Надобно отметить, что Дедеши, Берестовы, Яромы, ещё кое-кто дружили между собой давно и принадлежали, считалось, к высшему свету города Жуковского. Теперь они и нас охотно приняли в свою компанию.

Берестовы жили в доме по улице Чкалова около “старого гастронома”. Квартира Дедешей была в новом, построенном в 1977 году 9-этажном “доме лётчиков”, адрес: улица Чкалова дом 2, около Рынка. Яромы жили в районе улицы Семашко.

Мы поочерёдно собирались то у одних, то у других, общались; женщины переговаривались по телефону, бывало и подолгу; большой компанией ходили на разные мероприятия; помогали друг другу при необходимости. У всех были дети, у всех свои проблемы. Однажды все дружно у Дедешей дома встречали Новый год.

Только Виктор Трифонович зачастую искоса пристально смотрел на меня, видимо, не мог забыть и простить мне проблем, которые я ему доставил с защитой своей диссертации. Я понимающе кивал головой. Ну а что я мог сделать, в тех условиях? И рад бы.

Особенно часто встречалась Нина с Людмилой Михайловной Плисак и Людмилой Яковлевной Мирошниченко. И постоянно можно было слышать обращённые к Нине, да и ко мне, многозначительные, порой таинственные восклицания Людмилы Михайловны, мол, в Жуковском живёт одна семья их друзей, необыкновенная, высокообразованная, исключительно интересная и содержательная; и если вас (нас) познакомить с ними, вы станете неразлучны и забросите «бедную» Плисак; «нет, не буду вас знакомить с ними».

И вот однажды, не то поздней осенью, не то ранней зимой 1981 года по какому-то случаю в квартире Берестовых собралась наша весёлая компания, в том числе Дедеши и мы. Среди гостей оказалась некая супружеская пара, неизвестная для меня и Нины. И Людмила Михайловна со словами «это те, о которых я вам говорила», познакомила нас.

То были Жулёв Юрий Григорьевич и Калинкина Светлана Ивановна, интересная, замечательная пара.

А через Жулёвых мы вскоре познакомились с семьёй Стасенко: Альбертом Леонидовичем, считавшемся учеником Юрия Григорьевича, и Любовью Борисовной, очаровательной женой Альберта.

Жулёв и Света

«Жулёв!» – как много в этом имени заключено добра, тепла, человечности, да и здоровья, счастья, успеха в жизни и в работе.

Света – красивая, спокойная, строгая, образец благородства и простоты.

Жулёв – профессор физики на ФАЛТ МФТИ и одновременно заместитель начальника отделения ЦАГИ, Света – начальник отдела информации ЦАГИ.

Оказалось, они жили совсем рядом с нашим домом – на улице Молодёжной (угол Дугина) дом № 1; гораздо ближе, чем Берестовы и Дедеши.

Подружились мы крепко, стали ходить друг к другу на чай, едва ли не ежедневно. А Стасенки жили в доме № 1 по улице Жуковского, окна в окна с инженерным корпусом ЦАГИ.

Как мы любили праздники у Жулёвых! То был настоящий ритуал. Во главе стола восседал хозяин дома. По праву руку – Татьяна Львовна Архипова, по леву руку – Любовь Борисовна Стасенко. Далее за столом все остальные гости. Светлана Ивановна с помощницей Зиной суетились на кухне, подавали на стол.

Из кухни доносились аппетитные запахи. Юрий Григорьевич ходил проверить. Возвращался и с таким загадочным видом сообщал: – Там таки-ие ляжки… – Где??? – В духовке. «Ну-у, а мы-то думали…».

В тостах соревновались Юрий Григорьевич и Альберт Леонидович.

Обязательным был тост: «Здоровья, счастья в работе и успехов в личной жизни!» (формула Юрия Григорьевича).

У Жулёвых дома была, на мой взгляд, одна из богатейших частных коллекций гжельской посуды.

Это замечательное, с большим вкусом представленное художественное собрание фарфора служило ярким примером-образцом для других людей в создании и пополнении их собственных семейных коллекций.

Здесь были и редкие экземпляры авторской ручной работы: ваза-корзинка, штоф, шкатулка.

Юрий Григорьевич говорил, что их посудой гжели можно полностью сервировать обеденный стол на 12 персон.

Наш Дима, в возрасте тринадцати-пятнадцати лет, любил приходить в дом к Юрию Григорьевичу и копаться в его богатейшей библиотеке. Особенно его привлекали “Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона” в 86 томах и Большая Советская Энциклопедия в 65 томах.

Юрий Григорьевич давно, со студенческих лет дружил с Дедешем Виктором Трифоновичем; некоторое время жили в одной съёмной комнате.

Они ездили большой компанией за грибами, за ягодами. Бывало, приглашали в поездку и нас с Ниной.

Но особая их страстью был сбор клюквы и брусники. В те комариные места на моховые болота, в районе Шатуры, уже ближе к осени, ездили только мужчины. Пару раз и меня с собой брали.

Урожай «красных витаминов» у нас всегда получался знатный. Даже я мог собрать трёхлитровый баллон. Поясница бы ладно. Но комары! – это просто ужас. Виктор Трифонович мрачно шутил: «Эти гады кусают-жалят сквозь сапог; а отдельные особи могут вообще прокусить консервную банку».

Елена Черенкова

Нинина подруга, Елена Черенкова, в 1977 году вышла замуж за интересного мужчину, врача поликлиники МГУ и при этом известного поэта, Николая Владимировича Сергеева. Спустя некоторое время мы узнали, что у него греческие корни и его вторая фамилия Симфориди.

Вскоре у них родился сын Андрей.

“Я только глазками”

25 апреля 1982 года наши ближайшие друзья, Черенковы, решили широко отметить четвёртый день рождения Андрюши, – если полностью, Андрея Николаевича. И слёзы, и радость: бабушка его, Мария Алексеевна, успела-таки увидеть, подержать на руках его, малыша, и через месяц тихо ушла из жизни.

То есть, с того скорбного дня прошло четыре года.

Праздновали день рождения Андрея у них дома. Подарки, детские и для взрослых, складывались на отдельном столике. Преподношения богатые. Как потом говорила нам Лена, там было всё, раритет и ультраписк, слоновая кость и фианит; малость преувеличение, но смысл ясен.

Приглашённые – человек двадцать пять – собрались за длинным столом в большой комнате. Нас, Нину, Диму и меня, посадили в центре как раз напротив Андрюши и деда, лицом к лицу с ними. Все гости были в красивых нарядах, тем ярче и приятнее смотрелся именинник в белом высоком жабо. Говорили восхищённо и восторженно об умничке-мальчике, о прекрасной маме и необыкновенном, гордом деде. Праздничный стол был полон, но хозяйка Лена со своей помощницей всё подносили и подносили новые блюда. И Павел Алексеевич, то обнимая внука, то поглаживая его головку, заботливо подкладывал ему на тарелочку самое вкусное, а послушный внук с достоинством хорошо кушал.

Наконец, мама принесла и поставила посреди стола шоколадный торт. О-о, какая красота, какая вкуснота. И уже разрезан аккуратно на кусочки. Дорогие гости принялись не спеша, с достоинством разбирать вкуснейшую композицию каждый себе. При этом мама Лена ласково, по-доброму объяснила сыночку Андрюше, что для него это лакомство не обязательно, он же сам всё знает и понимает. (Да-да, диатез).

«Можно, я только глазками», – просящим тоном ответствовал четырёхлетний невинный ребёнок. Все гости совершенно умилились от такой святой простоты. А дед же, лишь только Лена вышла за очередной сменой блюд, немедленно торопливо достал рукой и, оглянувшись, положил внуку хороший шоколадный шарик с торта: «Давай, ешь, маленький мой». Все присутствовавшие за столом как по команде уставились вдаль, в бесконечное пространство, как бы ничего не замечая, только светло и радостно прослезившись.

Незабываемая, трогательная сценка.

Примечание

Сергеев-Черенков Андрей Николаевич, 25 апреля 1978 г.р.

Сергеев-Симфориди Николай Владимирович, (1933-2004).

Черенкова Елена Павловна, 18 июня 1936 г.р.

Черенков Павел Алексеевич, (1904-1990), академик (1970).

Черенкова Мария Алексеевна, (1909-22 мая 1978).

***

Вспомнилось, в 1984 году мы, всей дружной компанией, поздравляли нашего доброго друга Дедеша Виктора Трифоновича с назначением на должность начальника отделения № 3 ЛИИ.

7.4. Львов, Ивано-Франковск, Коломыя, Косов – турбаза

1983

Год был не совсем обычный – первый год без Брежнева.

В мире самый пик холодной войны. С приходом к власти в 1981 году президент США Рейган ужесточил борьбу с мировым коммунизмом и с СССР.

12 ноября 1982 года на пост Генерального секретаря ЦК КПСС был избран Юрий Андропов.

Знающие люди из нашего первого отдела – а кто ещё лучше может быть осведомлён – шёпотом, конфиденциально сообщили мне, что скоро наше предприятие СОКБ будет ликвидировано, а что будет дальше, непонятно.

“Карпатские зори”

Вот в такой обстановке в январе 1983 года профсоюз выделил мне путёвку в туристическую базу “Карпатские зори”. Для меня это было настоящей экзотикой. Направление – город Косов Ивано-Франковской области, с 25 февраля по 11 марта, стоимость путёвки 84 рубля, лыжный и горнолыжный курорт в Закарпатье, 400 метров над уровнем моря, невысоко. Определённо, горные лыжи – не для меня, тогда как простые лыжные прогулки и знакомство с новым краем казались мне интересными.

Посоветовался дома, одобрили. Обстановка на работе позволяла, дела на тренажёре в ЦПК шли нормально, начальство не возражало, оформил отпуск.

Билет на поезд № 101 пассажирский Москва – Ивано-Франковск, вагон № 8 купейный, место № 4, до станции Коломыя. Отправление из Москвы 24 февраля 9:47, прибытие в Коломыю 25 февраля 13:07, время в пути 27 часов 20 минут.

Проснувшись в поезде утром часов за пять до прибытия в пункт назначения, я увидел за окном сплошной туман. Это меня поразило, и это сыграло злую шутку.

Автобусом от Коломыи до Косова. По-украински город Косов называется Косив. Добрался до турбазы “Карпатские зори”. Три трёхэтажных санаторных корпуса, с шатровыми архитектурными элементами. Комната № 229-б на одного. Распорядок дня на турбазе:

подъём 8:00,

физзарядка 8:10,

линейка 8:50,

завтрак 9:15 – 10:00,

туристско-экскурсионные мероприятия 10:00 – 13:00,

обед 14:00 – 15:00,

отдых 15:00 – 16:00,

туристско-экскурсионные мероприятия 16:00 – 18:00,

свободное время 18:00 – 20:00,

ужин 20:00 – 21:00,

культурно-массовые мероприятия 21:00 – 23:00,

отбой 23:00.

Ознакомился с турбазой. Поселился. Всё понравилось.

В пункте выдачи инвентаря, внизу под лестницей, взял лыжи, неплохие, беговые. Правильно, что не стал возиться со своими. Завтра начнём лыжные прогулки.

На завтра я действительно надел лыжи, вышел за забор повыше в гору. Глядь! а вокруг снега-то и нет, стою на утоптанной, уже тающей лыжне, а везде зелёная трава. За один день туман съел весь снег. Небывалое в это время явление.

Вернулся в корпус, с расстройства прилёг на кровать и уснул.

Что хочешь делай; хоть разбейся, хоть умри, но пришла Весна.

Осмотрелся. Можно гулять. Погода подсказывает: ноги в руки и – в горы! Красота вокруг какая!

Внимательно рассмотрел карту-схему города Косова. Река Рыбница проходит через город, но зимой она не видна, замёрзла и заметена снегом. В городе имеются: стадион, кинотеатр, почта, сберкасса, пункт хозяйственного обслуживания “Верховина”, магазины: гастроном, универмаг, спорттовары, обувной; рестораны “Водограй” и “Колыба” (“Дом пастуха”).

Ни в одно из перечисленных городских заведений я не ходил, только в сберкассу, расписание работы которой я аккуратно записал: работа с 9 до 20, перерыв с 14 до 15, выходной – недiля (понятно без перевода). Да, ещё было две церкви, работавших как музеи.

Горы вокруг: Михалкова 812 м, Хоминский 816 м, Сопка 710 м, Голица 691 м, Каменистый 632 м, Острый 584 м, Барановка 561 м, Городская (Замковая). Последняя – невысокая, плотного песка; в честь какого Михалкова названа гора, я не узнал.

Ходил по горам. Эхо прошедшей войны – только гильзы кое-где под ногами.

Сдал взяты напрокат лыжи.

Шумно собиралась группа туристов идти на гору Говерла. Живо обсуждали, какой еды и в каком количестве брать с собой. Да вы что ребята. До того места 100 км! И ведь кто-то пошёл.

Я знал, что Закарпатский край – это дикая природа, волшебные красоты, невероятные пейзажи.

И я поставил себе задачу – познакомиться самому с краем, насколько возможно, изучить быт и нравы, увидеть окрестные селения.

Садился на автобус, ехал до конечной остановки; замечал, когда уезжать обратно, и гулял, шёл куда глаза глядят. Добротные сельские дома, ухоженные приусадебные хозяйства, возделанные поля, леса вдали. И ни души. Видимо, все на работе.

Глянешь подальше и только диву даёшься, как живописно разбросаны дома по долам, по склонам там и сям, без явных рядов и улиц; некоторые карабкаются на самый верх, никто им не указ, ничто не помеха. Подойдёшь поближе и не налюбуешься архитектурой. Нет, не наша.

Послушал спор одних украинцев с другими. Похоже, центральных с западными. Собака у тех кучуга. «Кучуга бреше». Девочка у западных – бидашка.

Возможно, я что-то не расслышал или перепутал. Но разговор такой был.

Сижу в своей комнате, и что-то горничная делает, ходит туда-сюда, занимается своими делами. Я возьми и спроси:

– Скажите, пожалуйста, почему эта вот гора, нависшая над турбазой, такая лысая, ничего на ней не растёт? А другие горы все вокруг такие зелёные, лесистые?

И она, вытерев руки о фартук, поведала, наивно и добросердечно:

– Ой, знаете, тут наступали ваши армии, а наши мальчики засели на горе, стреляли, не пускали ваших-то. Остановили, значит, наступление. Так генерал приказал всю гору сжечь, ну ихними там. И всех наших мальчиков… Ой-ёй-ёй. (Чуть не в слёзы).

– Понятно, спасибо. Успокойтесь.

По-доброму так выразилась, «наши мальчики». Бендеровцы, как мы их тогда знали и называли.

Ну а что я мог? Сорок лет прошло. Это ещё не срок.

Возле газетного киоска дама, точная копия известной Вероники Маврикиевны, говорит жеманно так продавщице: «Завтра еду в Станислав, по делам».

Ну это совсем мило: до 1962 года Ивано-Франковск носил название Станислав.

1 марта 1983 года, во вторник, я съездил в Ивано-Франковск, рядом здесь. Расстояние от Косова до Коломыи с 30 км, от Коломыи до Ивано-Франковска 60 км, всего 90 км. Автобус идёт из Косова до Ивано-Франковска, отправление 10:40 утра, три часа езды, билет 2 рубля 20 коп.

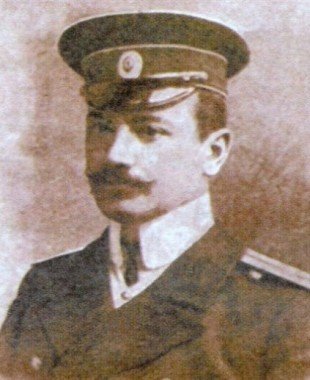

Город Станислав основан в 1662 году и назван в честь польского магната и полководца Станислава Реверы Потоцкого (1579-1667). Любопытная фигура этот Станислав Потоцкий.

В сентябре 1655 года в битве под Городком (нынешняя Львовская область) русское войско и запорожские казаки под предводительством князя Григория Ромодановского и миргородского полковника Григория Лесницкого разбили польско-литовскую армию Станислава Потоцкого, которая была вынуждена отступить, бросив весь обоз, а сам Потоцкий с остатками своей армии сдался в плен шведам.

Летом 1660 года Станислав Потоцкий вместе с гетманом Ежи Любомирским командовал польско-татарскими войсками, которые одержали победу над русской армией под командованием боярина Василия Борисовича Шереметева под Любаром и под Чудновом.

История переменчива.

Город неплохо сохранился после всех войн, архитектура интересная. Я рассмотрел, например, парафиальный (то есть приходской) костёл Пресвятой Девы Марии, заложенный в 1672-м и освящённый в 1703 году; ныне в этом здании находится Ивано-Франковский художественный музей.

Посетил выставку паперових витинанок Тлумаччини – узорных вырезок из бумаги Тлумачской общины, в 30 км к востоку от Ивано-Франковска.

Увидел самую длинную улицу в городе, более 5 км, носящую имя политрука батальона капитана Павла Дадугина, геройски сражавшегося, беспощадно уничтожавшего фашистов, павшего смертью храбрых в бою 26 июля 1944 года, при освобождении города Станислава.

Дадугин Павел Прохорович, род. в 1912 году, погиб 26 июля 1944 года, два ордена Красного Знамени (1943).

Возвращался я на базу автобусом в 19:20 (рейс в 18:10 был отменён). Отметил удобство – автовокзал и железнодорожный вокзал в одном месте города.

Добрался до своей кровати уже далеко заполночь.

Задумал посмотреть непонятный, неизвестный для меня Львов.

5 марта 1983 года, в субботу, собрался и поехал в этот самый Львов.

Автобус № 104 от Косова до Коломыи, отправление в 9:40, билет 60 коп., тащился долго и медленно, с массой остановок.

По Коломые от автовокзала до железнодорожного вокзала автобус № 1 промчался за 15 минут.

От Коломыи до Львова поезд № 75 Черновцы-Перемышль, отправление в 10:30, ехал три с половиной часа, билет 4 рубля, общий вагон, вполне комфортно. Промелькнули за окном Ивано-Франковск, Старое Село.

И вот я во Львове.

Оценил расписание как добираться назад, всё очень неудобно. Почувствовал, что придётся где-то переночевать. Ладно, посмотрим.

С вокзала смело двинулся вперёд, куда глаза глядят. Дошёл до большой площади перед оперным театром. Театр на ремонте, весь в строительных лесах.

Пошёл по какой-то слабоосвещённой улице, попался католический собор. Может быть, вспомню название; смутный образ хранится в памяти.

Вошёл внутрь, небольшое фойе, закрытая билетная касса, висит афиша органного концерта. Понял, что концерт уже начался; заколебался – уходить или что. Выглянула приятная билетёрша: «Проходите, так, без билета. Послушайте». Вошёл, в темноте сел на свободное место.

В программе концерта была органная музыка:

Бах – прелюдия и фуга

Леон Боэльман – Адажио из “Готической сюиты”

Сезар Франк – хорал № 3.

Француза Боэльмана я не знал. Его необыкновенное, восхитительное адажио чудесным образом передавало глубокие звуки ночной природы.

По окончании концерта вернулся на площадь. Удивительно безлюдно. И сразу тут же попалась на глаза светящаяся вывеска небольшой гостиницы “Львов”. Оформил номер. Так всё удачно складывалось. Вот и всё.

Прощай, интересный город! Куда я больше никогда не вернусь.

Рано утром на вокзал.

Поезд № 108 Минск-Черновцы, вагон № 0, отправление в 8:04 утра.

И я на базе.

Подумалось: какой странный народ вокруг.

Любопытно, что после известного грибоедовского афоризма: «Я странен, а не странен кто ж?» появилось множество ему подобных:

- Коль странен я – не странен кто ж?

- Коль странен я для Вас, наверное, так странны Вы и сами для меня.

- Все странными мне кажутся; неудивительно, коль странен я.

И тогда невольно, сам собой родился мой собственный, скромный афоризм: «Все странные, коль странен сам».

Только я вернулся из прикарпатского вояжа и вышел из отпуска на работу, как меня порадовали, что 17 марта 1983 года мой друг Юрий Тяпченко защитил свою кандидатскую диссертацию по специальности “Психология труда и инженерная психология” (19.00.03). Защита состоялась в Институте психологии АН СССР. Руководители диссертации д.п.н. Ю.М. Забродин и к.т.н. Г. И. Рыльский. Оппонент – д.т.н. М.М. Селиверстов. При написании диссертации он попросил меня и я ему помог с математическим аппаратом исследования сложных эргатических систем отображения информации.

Защищался он вместе со своим коллегой, тоже моим другом Феликсом Зонабендом.

Мои поздравления!

Общественно-политическая страница

Политсеминар

Я продолжал развивать работу своего лабораторного политсеминара. В немалой степени этому способствовали как рост профессионализма мой и слушателей, так и обострение идеологической борьбы в стране и в мире.

Фактически слушатели разделились на два лагеря, и начали уже вести не дискуссии, а вернулись к полузабытому средству – политбой.

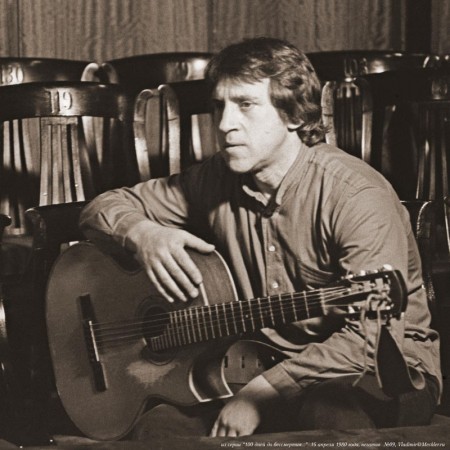

С подачи парткома и в связи с направленной в мае 1982 года председателем КГБ Андроповым генсеку Брежневу политической запиской о необходимости «усиления борьбы с пьянством», мы развернули на семинаре антиалкогольную кампанию по борьбе с пьянством на рабочем месте. Привлекали для обсуждения, например, такие материалы, как фильм “Афоня” 1975 года; песни Высоцкого “Ой, где был я вчера” 1967 года, “Милицейский протокол” («Скажи, Серёга») 1971 года, и прочее.

Мы всецело поддерживали андроповские «меры по наведению порядка в стране», одобряли тотальные проверки, кто там в рабочее время стоит в магазинах, смотрит кино, приводит себя в порядок в парикмахерских.

Но я не забывал и об обязательной направленности нашего семинара на рост производительности труда сотрудников и повышение уровня их мастерства. Действительно, к этому времени мы полностью завершили работы по созданию уникального космического комплексного тренажёра ТДК-7СТ2 и по обеспечению полётов цифровых космических кораблей типа “Союз Т”.

Жуковский горком продолжал проведение во Дворце культуры регулярных занятий с руководителями политсеминаров, пропагандистами, также как и с партийными активистами всех предприятий и организаций города.

Я получал на подобных собраниях много полезной информации, которой непременно делился со своими сотрудниками на лабораторном семинаре.

Настоящий, живой резонанс вызывали исключительно содержательные, порой весьма острые лекции Аллы Зоревны Сейфуллиной, преподавателя философии на ФАЛТе.

Но особенно интересным моментом в этих встречах в ДК были традиционные десятиминутки вопросов из зала к руководителям города.

Например, спрашивали первого секретаря горкома Перфильева, почему он своим присутствием в ресторане оказал честь «нехорошему человеку», бывшему грузчику Гришке, известному в городе тем, что незаконно захватил мебельный магазин на рынке. Перфильев, несколько растерявшись от такого неожиданного вопроса, стал бормотать вроде того, что «Григорий Ефимович» честный человек и нельзя… Общий злой смех всего зала оборвал нелепые объяснения.

Шогину Юрию Николаевичу в его бытность первым секретарём горкома выразили всеобщее народное возмущение в связи с тем, что рядом с генсеком Горбачёвым на официальных мероприятиях постоянно появляется его жена, которая, как считают, управляет им; Шогин откровенно ответил, что да, Михаил Сергеевич – недостаточно сильный человек и нуждается в поддержке близкого человека.

А мне было приятно слышать, что секретарь по идеологии Жуковского горкома партии Валентина Ивановна Северьянова положительно отмечает мой политсеминар в своих отчётах.

Мои Почётные грамоты:

- За хорошую организацию и качественное проведение партийной учёбы в 1981-1982 учебном году

Бородин С.А., Авраменко Ф.Ф., Великов В.Н., Марков И.И.

- За большую плодотворную работу по организации и проведению занятий в системе политической учёбы в 1985-1986 учебном году

Польский А.А., Симагин В.И., Сырцев В.А., Филатов В.Г.

Партийное руководство

Секретари парткома ЛИИ:

Шогин Юрий Николаевич – с 1980-го до 1983 года;

Виноградова Валентина Дмитриевна – с 1983-го до 1988 года;

Архипов Геннадий Николаевич – с 1988-го до 1990 года.

Жуковский горком партии:

1972-1983

Перфильев Сергей Васильевич – первый секретарь;

Лобанов Станислав Дмитриевич – второй секретарь;

Северьянова Валентина Ивановна – секретарь по идеологии;

1983-1991

Шогин Юрий Николаевич – первый секретарь;

Фалеев Михаил Иванович – второй секретарь;

1988-1990

Виноградова Валентина Дмитриевна – секретарь по идеологии.

1990-1991

Виноградова Валентина Дмитриевна – работа в ЦК КПСС.

1990-1991

Архипов Геннадий Николаевич – работа в ЦК КПСС.

Старченко Юрий Михайлович, первый секретарь Жуковского горкома КПСС

с 10 апреля 1959 года по 1 октября 1960 года.

Жуковский горком ВЛКСМ:

Тучков Геннадий Петрович – первый секретарь;

Марков Игорь Ильич – второй секретарь;

Евстратова Татьяна Вячеславовна – секретарь по идеологии.

(подлежит уточнению).

Для справки

Председатели исполкома Жуковского горсовета (горисполкома):

Светлов П.С. (1961-1962),

Цыплаков В.С. (1962-1964),

Светлов П.С. (1964-1965),

Кузьмин В.И. (1965-1968),

Шелепов Юрий Павлович (1968-1981),

Пащенко В.К. (1981-1986),

Родин Николай Михайлович (1986-1990), 2 февраля 1944 г.р.,

Фалеев Михаил Иванович (1990), 10 августа 1950 г.р.,

Овсянников Роберт Николаевич (1990-1995), 28 апреля 1939 г.р.

С 1993 года – главы администрации города Жуковского:

Мосолов Виктор Михайлович (1995-1996), род. 24 октября 1954 г., ум. 13 июня 1996 г.,

Петрикович Леонид Фёдорович (1996-2000), 7 августа 1938 г.р.,

Бобовников Александр Петрович (2000-2013), 28 октября 1953 г.р.,

Войтюк Андрей Петрович (2013-2018), 24 мая 1961 г.р.,

Прохоров Юрий Вячеславович (с 13 декабря 2018 года), 24 декабря 1966 г.р.

7.5. 1983 год. Байконур

Неоднократно я просил своего начальника Кулагина разрешения съездить мне на космодром Байконур, или как тогда говорили, на полигон. Напирал на то, что это позволит лучше представлять мне суть и смысл нашей работы. Кулагин всегда отказывал, часто раздражённо; мотивировал тем, что это не нужно для работы, сам он не был на космодроме; и главное, нужно экономить народную копейку. При этих словах мне обычно вспоминался Кащей, который над златом чахнет. Главному конструктору Даревскому было не до того, и, не вникая в суть дела, он по вопросам экономии средств был того же мнения.

Ушёл Даревский, на его место пришёл С.А. Бородин. И как-то в один прекрасный день новый руководитель предприятия сам спросил у меня, а почему я до сих пор ни разу не был на космодроме. Оставив в стороне его удивительную осведомлённость, я промолвил что-то вроде того, что так получилось. Последовал ответ: Если сам не против, дам команду оформлять документы.

Оформление шло года два; подтверждения, уточнения.

Наконец, в конце 1982 года было получено разрешение.

Поступило указание: лететь 16 апреля 1983 года. Нужно доставить туда нашим сотрудникам один небольшой, несекретный, но важный электронный блок.

Я летел не просто так, а на запуск корабля “Союз Т-8”, подготовку к полёту на котором мы обеспечивали в последнее время на своём тренажёре.

Командировочными документами занималась лаборатория начальника Отрешко отделения № 2.

Рекомендовали в портфель положить пару сменного белья, две палки копчёной колбасы, две бутылки “Столичной”, не больше, и буханочку чёрного хлеба; сладкого ничего не надо. Я дополнительно прихватил кусок твёрдого швейцарского сыра, ещё чего-то.

Утром 16 апреля прибыть в Центральный аэровокзал города Москвы к кассе номер такой-то утром между 7:30 и 8:00, там назвать условный пароль «до аэропорта Крайний» и далее следовать их инструкциям. В аэропорту назначения меня будет встречать наша чёрная “Волга”.

Пришлось мне договариваться и вечером подъезжать к московским друзьям проситься переночевать.

Разумеется, я вовремя прибыл к этому окошку, подал документы, сказал условный пароль, мне выдали билет. Потом нашу группу таких же пассажиров перевезли в аэропорт Внуково. Там небольшое ожидание. Не было, естественно, никакого объявления по громкой связи, как вдруг вся наша группа пассажиров встрепенулась и двинулась в боковую дверь. Рейс № 565, вылет в 9:55, прилёт в пункт назначения в 13:00.

Всего-то три часа. И я на юге. Действительно, чёрная “Волга” ждала меня одного.

Пара часов, и я уже был на месте, в коттедже – домике, принадлежавшем нашему предприятию.

17 апреля – знакомство

Познакомился с моими новыми сотрудниками:

начальник экспедиции Григорьева Вера Степановна, вообще с семьёй живёт постоянно в городе Ленинске.

Остальные наши из Жуковского или Раменского, здесь в командировке:

заместитель начальника лаборатории Фетищев Виктор Андреевич,

инженер Докашенко Сергей,

слесарь Панкратов Юрий,

шофёр, который довёз меня сюда, Манушкин Геннадий.

Никак не мог привыкнуть к принятым номерам площадок на полигоне. И чтобы не заморачиваться, стал говорить как настоящий дилетант:

- место, где Гагаринский старт, где монтажно-испытательный корпус (МИК) и где казармы, домик Гагарина и наш коттедж – это место называется Байконур, как написано на огромном стенде перед входом-въездом; небрежно и нестрого окружено забором из простых побеленных бетонных плит;

- место, где живут военные и гражданские специалисты, работающие на космодроме, и их семьи, и где гостиница и магазины – это город Ленинск;

- железнодорожная станция – Тюра-Там.

Расстояние между Байконуром и Ленинском около 30 км, далеко.

Считал для себя для простоты, что на Байконуре площадка № 1 – это Гагаринский старт, а рядом площадка № 2 – это жилая территория, где казармы, где домик Гагарина и другие домики и где наш коттедж. Ленинск – это площадка № 10.

И всё. Остальное меня не интересовало. Меньше знаешь – больше понимаешь.

Но это не моя фраза.

В историю Байконура не стал здесь вдаваться. Вспомнил только одну дату: 28 апреля 1955 года первые строители прибыли на железнодорожную станцию Тюра-Там, началось строительство космодрома Байконур.

Я заканчивал 10-й класс школы.

Наш домик, «коттедж Даревского», – самый первый от входа и въезда на Байконур, на правой стороне единственной центральной улицы; адрес: ул. Карла Маркса, дом № 2.

Домик официально считался собственностью нашего предприятия с самого начала 1960-х годов.

Далее по той же правой стороне стоят домики Гагарина, Королёва, Глушко, Пилюгина. Таким образом, у нас, у нашего домика, вполне солидное, авторитетное место. Представители многих других предприятий размещаются где-то в домах.

Вокруг коттеджа дворик, растительность.

При входе в наш коттедж имеется большой холл, из которого в разных направлениях ведут входы в несколько отдельных комнат; точно не помню сколько, предположим шесть. Мне выделили комнату № 4, направо от входа. Небольшая уютная комнатка на одного, стол и кровать.

Я передал Виктору коробку с блоком, который я привёз, он был очень доволен.

Я выложил продукты. Их сразу реквизировали, убрали куда надо: «Это не для вас, вы всё это всегда имеете в Москве».

Есть просторная кухня-столовая, где мы все ели что-нибудь приготовленное нашим коком Юрием.

Все дни моего пребывания стояла приятная солнечная погода.

18 апреля, понедельник – день вывоза ракеты

Расписание

(местное время)

6:30 патрули

7:00 вывоз ракеты (восход Солнца)

7:00 – 7:40 движение ракеты

7:40 – 8:00 подъём, выравнивание

8:20 – 8:30 опускание подъёмника, ракета стоит одна

8:40 – 8:50 подъём ферм, обхват, кабель-мачта

начало работы стартовой команды

Как и весь народ, пошли посмотреть.

Вывоз ракеты-носителя из МИКа и доставка её на стартовую позицию, говоря по-научному, производились специальным транспортёром-установщиком (вида тепловоза) на железнодорожном ходу.

Перед возвращением в домик я рассмотрел и зарисовал схему разметки, нанесённую белой краской на асфальте на площадке перед МИКом, у боковой стены МИКа.

Три отметки мест: КИ космонавт-исследователь – К командир – БИ бортинженер

Перед экипажем: одна центральная отметка ПК председатель Госкомиссии

Позади места председателя нанесён ряд отметок: фото – TV – кино – ГК – TV

(моя расшифровка: фото – фотогруппа, TV – телегруппа, кино – киногруппа, ГК – главный конструктор)

Второй ряд: линия без обозначений.

Порядок есть порядок.

Увидел продовольственный магазин через дорогу наискосок от нашего домика, закрыт; стены стеклянные прозрачные; видно, что полки пустые; огорчился.

За обедом Юра сказал, что кончается трава-щавель, и предложил мне сходить в степь. Я с радостью согласился, взял с собой сумок, пакетов.

Щавель не настоящий, как у нас в России или в Туркмении, но отдалённо похож; также напоминает подорожник, но помягче. Я легко прошёлся по весенней степи, километра два, определил, что этой травы больше растёт в низинах на северных склонах, что она уже отходит. Набрал много, на пару недель на нашу компанию хватит. Так и не знаю, как она правильно называется.

Увидел на горизонте на возвышенности поле тюльпанчиков, жёлтых, низкорослых; надо будет перед отъездом туда сходить. И всё время посматривал на красавицу-ракету вдали.

Все были удивлены моему обильному урожайному сбору, хвалили, обещали ещё посылать.

Вообще, рацион у них довольно скудный. Не будем распространяться.

Вечером мы своим коллективом прогулялись по посёлку, заглядывали в светящиеся окна, обсуждали где кто и что.

19 апреля, вторник – резервный день

Устроили коммунистический субботник во дворе коттеджа. Ребята ремонтировали летний душ. Я на подхвате, разбирал тару, бочки и проч.

Вдруг поступило сообщение для меня – после обеда идёт автобус в Ленинск и к вечеру возвращается. Подарок судьбы.

Ленинск

Автобус почти пустой, два-три человека.

Мне был любезно назначен сопровождающий по Ленинску, молодой капитан.

Мы походили около получаса; я подал телеграмму домой; быстренько позвонил Ерёмину на работу, чтобы он перезвонил Нине. В открытую дверь гостиницы мне показали помещение, где тренажёр “Бивни” стоял на некоем технологическом постаменте, разработки фирмы Шукшунова, и сразу захлопнули дверь – нам не полагалось видеть это «чудо света».

Потом я сам бродил по городу Ленинску, созерцал памятники, не помню какие.

Зашёл в универмаг и купил для семьи дефицитные подарки:

- мужской японский зонтик автомат себе за 45 рублей; у Нины давно был свой японский голубой, тройного складывания, она носила его в дамской сумочке;

- 8 детских чайных бокальчиков с изображением азбуки по 60 коп.;

- книгу Воспоминаний Брежнева;

- две банки сгущёного какао;

- также, по заказу, красивый женский японский зонтик автомат для сотрудницы Вали (фамилии называть не будем) из лаборатории Отрешко.

Гуляя, вышел на окраину города и с обрыва увидел внизу реку (потом вспомнил, что это Сыр-Дарья), очень удивился и дёру оттуда.

Сбор был назначен у остановки автобуса. И назад, в Байконур.

20 апреля, среда – старт

Не знал точно, кто летит в космос. Потом узнал: командир Владимир Титов, бортинженер Геннадий Стрекалов, космонавт-исследователь Александр Серебров.

Встал рано. Никого. Взял с собой кусок хлеба, ещё чего-то и пошёл. Везде всё перекрыто, плотное оцепление, требуют пропуска. Подумал, я подобную толпу провожающих сто раз видел по телевидению. Пошёл назад, вышел через ворота в степь и зашёл к ракете «с тыла»; в степи никаких заслонов. Расположился на пригорке, перекусил и стал ждать, наблюдать. Всё как на ладони. О катастрофе и мысли не было. Мне показалось, меня никто не видел или из дальних наблюдателей – никто не обращал внимания. В общем, о последствиях не думал.

Всё посмотрел, отвод конструкций, дым, пламя. Проводил ракету взглядом.

Вернулся в домик, никто ничего не говорил.

Чего-то ожидали. Занимались своими делами.

22 апреля 1983 года, пятница – неожиданный финиш

Неприятное сообщение: полёт неудачный, все живы, начальников срочно вызвали в Москву «на ковёр» или на головомойку, кому что больше нравится.

Со временем стали известны подробности: Стыковка корабля со станцией “Салют-7” не состоялась из-за нераскрытия штанги антенны системы автоматического сближения и стыковки “Игла”. Вспомнилась многолетняя война с главным конструктором “Иглы” Мнацаканяном и его освобождение от должности в 1977 году. Система опять не работала.

Поскольку все начальники улетели, в генеральской столовой осталась масса вкусной еды, к которой они даже не успели притронуться. Простой народ набросился.

Юра с Сергеем вовремя подсуетились и притащили немало нам в домик.

Видно, начальники хорошо и поохотились, и порыбачили.

Теперь мы угощались: деликатесы, рыба такая и такая, и главное, дичь!

Мне: «Осторожнее щупай в мясе, во рту, охотничьи дробины, чтобы не сломать зуб». Я, в свою очередь, напомнил замечание Чуриковой Куравлёву: «Дичь можно руками» – из фильма “Начало” (1970).

Дробины на стол складывали стопочкой.

Шло время моего пребывания на космодроме.

23 апреля – день рождения Нины, 24 апреля – годовщина свадьбы, а я здесь.

Имел небольшую беседу с нашей доброй хозяюшкой Верой Степановной Григорьевой. Она живо интересовалась моей работой, моей семьёй, моими жизненными условиями в Жуковском. Всё ей нравилось. Про себя она ничего не говорила, мои вопросы умело предваряла своими. Какая у вас мебель? Румынский “Мираж”. Какой? Столовый? Получается, единственное, что она сообщила о себе, это что у неё столовый и спальный “Миражи”. Я и не знал, оказывается бывает спальный. И крепко это запомнил. Дома сказал Нине, представляешь? Мы долго искали, и лет через пять у нас на новой квартире появился также и спальный “Мираж”. Спасибо Вере Степановне.

Все рвались домой, на майские праздники. Я отчего-то загрустил.

Цитата. При поиске способа улететь с Байконура существует известное правило:

на Байконур тебя привозят,

а дальше существуй, как придётся,

и выбирайся с него, как можешь.

29 апреля 1983 года, пятница – полёт домой

Наконец, я сообразил, что Виктор Фетищев – свой в самых высоких кругах. Он мог бы устроить мне любой пропуск, но я не знал, а он не думал.

У нас с ним были хорошие отношения. Но ни разу не поговорили.

И последнее его дело было такое. Он вошёл ко мне в комнату и сообщил: быстро, у домика стоит автобус, хочешь лететь на транспортном самолёте, последнем, до праздников ничего не будет, – портфель в руки, выбегай и садись.

За тюльпанами я и не сходил.

Помню шёл вместе с другими по опущенной аппарели в брюхо транспортного самолёта Ил-76. Садились подряд, билетов не требовалось.

Разместились по скамейкам вдоль бортов. Перед глазами колебались автомобили на растяжках, заполнившие весь центр огромного – почти вокзала.

Где-то далеко впереди, слева от меня, был виден пульт управления самолётом и шеф-пилот.

Долетели быстро, но над аэродромом кружили долго, кругов десять, не меньше, только солнечные блики блуждали по бортам. Внизу была непробиваемая облачность. Наконец, экипаж уловил разрыв в облаках и мы сели.

Именно в этот день, 29 апреля, Москву накрыл жуткий циклон, все пассажирские самолёты уходили на запасные аэродромы в другие города. Даже самолёты из Байконура с нашими начальниками, улетевшие пару дней назад, сидели ждали погоды неизвестно где.

Выходили мы из самолёта с гордо поднятой головой, дождя почти не было, только плотная облачность вверху. Свободно вступали в режимный аэропорт Внуково-2.

Так триумфально закончилось это моё незабываемое путешествие.

7.6. Тренажёр, возможности

Станции, станции

Спасение “Салюта”

Созданный нами тренажёр обладал поистине уникальными возможностями, что в полной мере проявилось, например, при спасении станции “Салют-7”.

Станция “Салют-7” была выведена на орбиту 19 апреля 1982 года. Работала прекрасно.

Но после семи принятых экспедиций, 11 февраля 1985 года на станции произошёл самопроизвольный отказ оборудования, и станция стала неуправляемой.

Было принято решение провести полёт на станцию “Салют-7” и произвести её ремонт, фактически – спасение станции.

Баллистиками была разработана новая схема выведения корабля к неуправляемой и неориентированной станции, разработана новая схема сближения, предложена методика тренировки.

Для проведения маневров по сближению со станцией, помимо нового программного обеспечения, был подготовлен комплекс приборов, в который вошли оптический прибор наведения, лазерный дальномер и прибор ночного видения.

При этом система автоматического сближения “Игла” для стыковки с неуправляемой станцией полностью потеряла своё значение. Ну и правильно. Привет главному конструктору “Иглы” Мнацаканяну. Ерунду придумал товарищ Мнацаканян.

Совсем недавно, 22 апреля 1983 года, система “Игла” также отказывала.

Только почему-то в том, 1977 году, он один за всех ответил; в сторонке остались заказчики – идеологи этой системы автоматического сближения Раушенбах и, возможно, какой-нибудь Игорь Шмыглевский.

Подготовка к спасательной экспедиции началась в ЦПК 21 февраля 1985 года.

Установили в кабине нужные приборы. Математическая модель сближения в направляющих косинусах, без математических особенностей, позволяла проводить любые маневры сближения с неуправляемой станцией.

С 18 марта начались тренировки двух экипажей спасателей: В.А. Джанибеков, В.П. Савиных; Л.И. Попов, А.П. Александров.

Владимир Джанибеков, по мнению ЦПК, лучше всего подходил для выполнения этого сложного полёта: Джанибеков уже четырежды летал в космос, причём во время четвёртого полёта выполнил ручную стыковку со станцией “Салют-7”, кстати, тоже при отказавшей системе “Игла”, и продуктивно поработал на станции около недели.

Я, бывало, следил на вычислительном комплексе тренажёра за маневрами Джанибекова и действительно искренне удивлялся его высокому пилотажному мастерству.

6 июня 1985 года спасатели В.А. Джанибеков и В.П. Савиных стартовали на КК “Союз Т-13” на помощь несчастной станции “Салют-7”. В результате проведённых нескольких коррекций орбиты утром 8 июня корабль “Союз Т-13” приблизился к станции на расстояние около 10 км. Автоматика БЦВК выполнила последний маневр коррекции, и с расстояния 3 км экипаж перешёл на ручное управление. На расстоянии около 200 м космонавты выполнили зависание корабля, оценили условия освещения, при которых им предстояло подойти к “Салюту”, посоветовались с ЦУПом и, получив его разрешение, приступили к причаливанию.

Джанибеков, контролируя поведение станции по всем оптическим приборам, как учили, подвёл корабль поближе. Затем облетел станцию, вывел корабль к стыковочному узлу переходного отсека и блестяще выполнил стыковку с “Салютом-7”. Космонавты перешли в помещения станции, и… Почти четыре месяца восстановительных работ, два грузовых корабля с оборудованием взамен вышедшего из строя, выход в открытый космос для установки доставленных дополнительных солнечных батарей. Только тогда станция послушно заработала; подошла смена с Земли, можно было возвращаться домой.

Чтобы хоть как-то отблагодарить дважды Героя Советского Союза, космонавта Джанибекова за спасение станции “Салют-7”, ему присвоили звание генерал-майора.

От станции до станции